京华名士 沪上趣人

2019-09-10苗德岁

有人深思并探求过你的真谛,他们很了不起;

我聆听且捕捉了你玩耍的音乐,我好惬意。

——泰戈尔(苗德岁译)

2018年11月9日是周明镇院士100周年冥诞,中国古脊椎动物学会在安徽合肥举办第16届年会,主题之一是纪念该学会主要创建人周明镇先生。作为先生的学术后辈及忘年小友,笔者有幸应邀回国参会并在会上做了简短发言,追忆先生给我印象至深的往事之一鳞半爪。现撰写这篇小文,以飨读者。

江南才子 沪上趣人

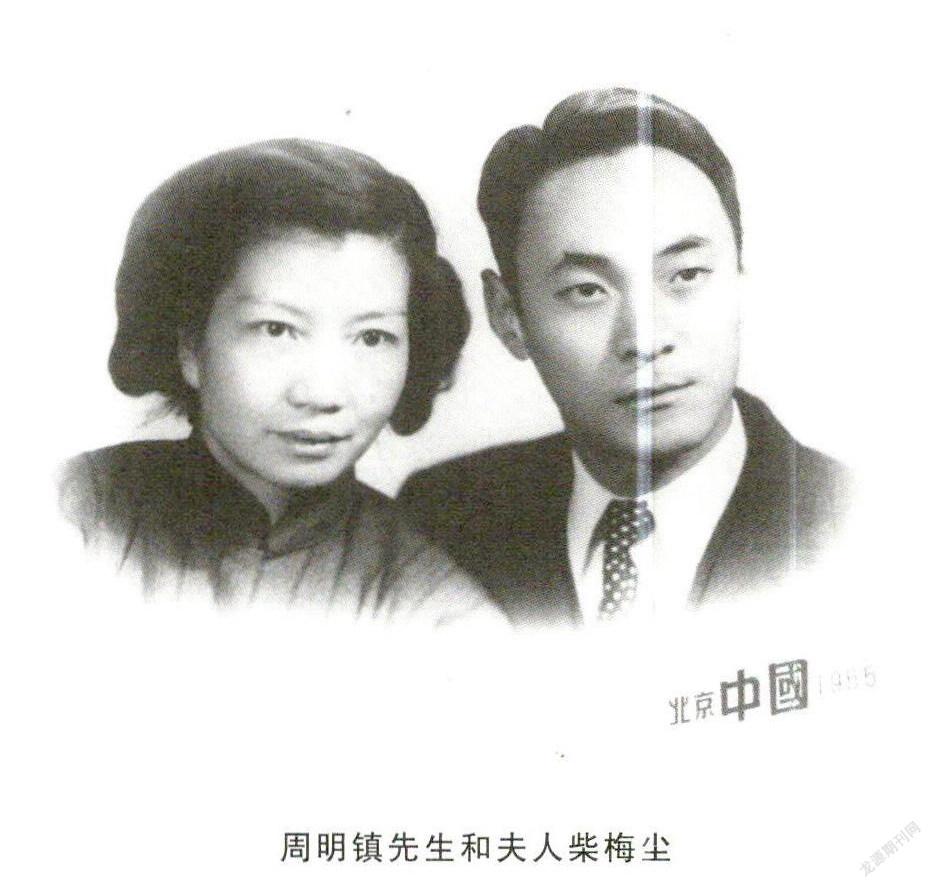

周先生1918年11月9日出生于江蘇南汇(现归属上海),时值五四运动前夕,动荡不安的近代中国历史也即将揭开新的一幕。这段历史自然也就决定了他曲折并富有传奇色彩的一生。周家是浦东的名门望族、殷实之家,先生的父亲周培(号翰澜,1896—1966)毕业于北京大学数学系,且有留学经历,早年曾被黄炎培聘为上海浦东中学的数学老师,后来担任过大学教授,授业弟子包括施士元、王淦昌等著名科学家。先生的母亲张瑾如则是知书识礼的新女性。生长于这样的书香之家,先生自小就受到良好的教育,小学进的是西式新学堂,后又先后就读于浦东中学、江苏省立上海中学、浙江省立杭州高级中学等江南名校。在杭州高级中学(简称杭高),先生邂逅大家闺秀柴梅尘(1917—1993),并相识相恋。先生1934年毕业于杭高。抗战伊始,先生辗转逃亡到战时大后方的陪都重庆,并于1939年考进重庆大学地质系。

战时的重庆大学地质系汇聚了当时中国地质学界的卓彦大家,朱森先生兼任系主任,聘请了许多德高望重的学者任教,包括李四光与杨钟健等。周先生的同班同学与好友、已故著名古植物学家李星学院士曾告诉我:“当年的周明镇,不仅英气逼人,而且才气逼人,深受我舅父(即朱森)以及系里教授们的赏识,也让同学们羡慕不已。他才思敏捷、中英文都好,是班上的学习尖子。更令我们不解的是,他看起来并不那么十分用功(呵呵),而且在校期间已经有了家室,大二时就做了爸爸(大笑)。他课余时还要到处兼差、赚钱养家,他显然属于那种天才型的人物……”

周先生1943年从重庆大学毕业后,先在四川地质调查所任技士,旋即回母校地质系任助教。1990年代初,中国科学院南京地质古生物研究所研究员、著名三叶虫研究专家张文堂先生来我校(美国堪萨斯大学)造访期间,向我谈起他的重大地质系学长及老师周明镇先生时,充满深情地回忆道:“那时的周先生风华正茂、潇洒倜傥;因为他是上海人,故有‘江南才子,沪上趣人’的美誉。他的夫人柴先生美丽端庄、谈吐优雅,他们夫妇真是一对神仙伴侣,令我们年轻人艳羡与仰慕。”

赴美留学 迷上“龙骨”

抗战结束后,先生于1946年携家赴台湾地质调查所任职。次年他只身自费赴美留学、继续深造,柴先生则携带两个幼子留台。在其后的四年中,他先在俄亥俄州迈阿密大学获得硕士学位;1948年秋,进入位于宾夕法尼亚州的利哈伊大学(Lehigh University)地质系攻读博士学位:1949年暑期,先生到纽约去看望好友匡达人先生,并在纽约选修了美国自然历史博物馆的暑期课程,有幸结识美国5位伟大的古脊椎动物学家:辛普森(G.G.Simpson)、科伯特(E.Colbert)与谢佛(B.Shaffer),并立即迷上了古脊椎动物学。经谢佛推荐,先生成为普林斯顿大学著名古哺乳动物学家杰普森(G.Jepsen)的学生。1950年初,尚未完成博士学位的先生便“转战”普林斯顿大学,师从杰普森教授学习古脊椎动物学,兼做其助理研究员。同年初夏,先生获利哈伊大学地质学博士学位。那年夏季,他随杰普森率领的野外考察队,在位于怀俄明州的落基山大角盆地工作了整整一个夏天。可以说,他对哺乳动物化石的终生迷恋,就始于此处。颇具象征意味的是,这里的野外工作还标志着他辉煌职业生涯的起点,因为一年后,他便满怀着一位有志青年的崇高理想、雄心壮志及爱国热情回到了祖国。

在普林斯顿大学的一年间,先生与在那里学习美术史的上海同乡方闻先生结成莫逆之交,后来方闻先生留在美国,成为美国东方美术史研究领域的巨擘。先生临回国前,好友劝他三思,但深具家国情怀的先生却义无反顾,于1951年初取道日本、香港,回到了梦魂牵绕的祖国,遂与先期取道澳门自台湾归来的妻儿团聚。

家国情怀 屡折不挠

先生回国后的第一个教职,是在当时位于美丽青岛的山东大学地质系担任副教授。当年夏季,先生带领山大地质系学生在莱阳一带野外实习,巧遇也在那一带野外考察的杨钟健教授、刘东生先生等一行人。杨老是先生当年在重庆大学时的老师,时任中国科学院编译局局长;但杨老并不安于高官厚禄,他心心念念想的还是研究古脊椎动物化石。彼时,杨老正打算建立一个专门研究古脊椎动物(包括古人类)化石的机构,在野外巧遇学成归国的往日学生,欣喜之情油然而生。回京后,杨老就开始利用他的地位与“关系”,设法把周明镇先生与同是留美归国的解剖学家吴汝康及其助手吴新智,分别从山东大学和大连医学院调入中国地质工作指导委员会下辖的新生代研究室。1953年,先生襄助杨老创建了中国科学院古脊椎动物研究室——中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称古脊椎与古人类所)的前身。自此,世界上独一无二、专门从事脊椎动物化石研究的独立科研机构在中国诞生。从那时起,一直到他生命的最后一刻,周明镇先生将其毕生的心血、精力及聪明才智,全部奉献给了这个研究机构的发展和繁荣事业。正如古脊椎与古人类所坎坷的发展道路不可避免地受到祖国自身命运的左右,先生个人一生的荣辱和成败,也与古脊椎与古人类所的命运紧密地联系在了一起。

古脊椎所与古人类所的光辉的起点,无疑主要归功于杨钟健院士崇高的学术声望和强大的政治影响力。20世纪五六十年代,生活简朴而舒适的先生,不仅开始享受到事业成功所带来的最初的喜悦,而且很快从同辈中脱颖而出,受到上一辈学者们的推举与赏识。比如,1956年访苏(联)代表团成员基本上是杨老、斯行健、赵金科那一辈的资深学者,而年仅38岁的周明镇先生不仅是代表团成员,由于他出色的外语水平以及非凡的社交能力,还担任了代表团的秘书。事实上,他不仅迅速赢得了杨老的充分信任、支持,还受到杨老对他政治上的保护。先生晚年曾向我坦言,如果不是杨老以及院部的张劲夫、杜润生等领导的保护,像他那样口无遮拦的人,若是留在山大或其他高校,肯定难逃1957年那一劫的。

1957年,周明镇先生协助杨老共同创办了《古脊椎动物学报》。作为古脊椎与古人类所乃至于整个中国古生物学长远发展的规划者之一,他参与起草、制定了人才培养计划和学科发展规划。他还组织和领导了许多大规模的野外考察与发掘活动,足迹遍布中国许多省区。比如,在西北地区开展的中苏联合古生物考察,他就是考察队主要负责人之一兼中方队长。在十年左右的时间里,他从无到有,一手组建起了实力颇为雄厚的古哺乳动物研究室,汇集成由留苏归国学生及国内高校培养的青年组成、既富有才智又颇具献身精神的学术群体。先生不仅在专业上悉心指导他们,甚至亲自教授他们英语、法語。通过经常地与这些学生合作,他此间共发表了100多篇研究论文和5部学术专著。他的研究涉及古脊椎动物系统学、古脊椎动物地层学、第四纪地质学、古生物地理学及古气候学等众多学科领域。这些工作很快引起国际同行们的广泛关注。比如,哈佛大学著名古生物学家罗美尔(A.Romer)教授在1955年出版的经典教科书《古脊椎动物学》修订版中,便引述了先生回国后早期的研究成果,并提请读者继续关注周明镇在中国的工作成果。

先生在大科学家中,是少数几位非常重视科学传播并身体力行亲自实践的人。他回国不久,就在《科学通报》《生物学通报》等刊物上发表一系列高级科普文章,介绍脊椎动物的起源与演化,普及恐龙化石知识,讲述北京猿人的故事等。此外,他编写的《我国的古动物》一书颇受欢迎,后又不断重印与再版。他还组织年轻同事们译介国外的科普精品。他深信,自然科学博物馆是向广大青少年普及科学知识的重要场所,因此,他毕生不遗余力地推进各地自然博物馆的建设与发展。

周明镇先生在科学领域的建树与成就广为人知,然而,在回国初期,他为求得内心宁静所做的挣扎,却常常被人们忽视。作为一个富有理想、崇尚自由与个性的青年知识分子,先生在回国伊始实实在在地经历了一场不小的文化冲击。刚刚离开他所钟情的国度,先生很快意识到,自己竟坠入对该国无比仇视的一片汪洋大海。他内心的理性与良知,都无法使他顺利完成180度的瞬间转变,这无疑给他带来极大的困扰与迷茫。在那段岁月里,他的家国情怀与对科学事业的专注,无疑是支撑他忍辱负重的主要精神支柱。其结果是,无论先生如何兢兢业业、勤奋工作,却总是很难与主旋律琴瑟和谐,因此,他总是被视为一块“臭豆腐”:学术上是个宝.政治上不可靠。

正当周明镇先生事业上处于巅峰之际,持续十多年的“文化大革命”在1966年爆发了,他的研究活动不得不戛然而止。如同其他许多杰出的中国知识分子一样,先生轻易地便沦为斗争的对象和在劫难逃的受害者。他失去了挚爱的长子及十年宝贵的光阴。虽然经历了这十年痛苦岁月的煎熬,先生并没有被打倒。“文革”一结束,他便重整旗鼓,加倍地投身于科学研究与人才培养,立志要把损失的时间补回来,更坚定地要把古脊椎与古人类所推上国际瞩目的地位。先生凭借着坚强的毅力、执著的精神,以及政治上的机敏、镇定与诙谐,取得了卓越的成就。他堪称真正的“幸存者”和胜利者。尤其令人敬佩的是,在“文革”末期,当政治气候稍微宽松时,他便适时组织了一系列对华南地区红层的野外考察,采集到许多前所未知的、富有土著色彩的古新世—始新世哺乳动物化石标本,从而真正揭示了亚洲哺乳动物时代的端倪。

京华名士 性情中人

1979年,周明镇先生继杨老之后出任古脊椎所第二任所长,并于1980年当选中国科学院学部委员。他果断并迅速地抓住改革开放带来的大好时机,领导古脊椎与古人类所重新回到国际古生物学的大家庭,并担任国际古生物学会副主席。他大胆提倡国际交流、访问及合作考察与研究,并积极为其他同事与学生争取到西方国家留学深造的机会。笔者即是最早的受惠者之一。

在周明镇先生的领导下,古脊椎与古人类所人尽其才、物尽其用。他重人才,不重门第;重能力,不重资历;重表现,不重表面。在一个传统上往往助长后者的环境中,先生自然并不总是能够得到充分理解的。但时间是真正的试金石,随着时间的推移,先生当年上述的一些举措,现在看来是极有远见的,大家现在喜欢用时髦的词语来描述他——一位真正的“战略科学家”。

周明镇先生不仅学识渊博、几乎过目成诵,而且十分乐意与他身边聪慧敏锐的同事们真诚地分享他的知识与见解。然而,先生思维敏捷,甚至于极端跳跃,他习于在交谈中迅速变换话题,并常说半句话,往往令听者如堕五里雾中。我曾就此私下请教过他,先生笑答,“心有灵犀一点通”,明白人一提就懂,不明白的,你说上一百遍也没用!我说,这大概就是爱因斯坦所谓的“like-minded beings”(气味相投者)吧。他坦言道,他常常甚至被他最亲近的同事误解。我打趣地跟他说,爱默生说过“当伟人就会被误解(To be great is to be misunderstood)”,他耸耸肩,报以难言的一笑。

周明镇先生交友广泛,被称为“京华名士”;他的朋友圈“三教九流”,不限于科技界。先生曾任全国政协第六、七届委员,文化界的朋友也很多。吴冠中是与他过从甚密、友谊长达半个世纪的老朋友。他和师母与巴金、萧珊夫妇也是终生好友,巴金《家书》中多处提到先生与师母;而《再思录》中则收录了巴老与先生和师母之间的十几封通信。1993年,周明镇先生荣获国际古脊椎动物学界的最高荣誉——罗美尔-辛普森奖章(他是除美、加古脊椎动物学家之外,获此殊荣的第一人在纽约时,杭高校友们设宴为他道贺,出席的有金庸,以及《世界日报》主编等。《世界日报》还刊登了对先生的专访,称先生是归国的杭高校友中“成就最高者”。

周明镇先生博览群书,视野宽广,思想敏锐,常常把国外最新的学术进展与思潮率先介绍到国内。他是最早把板块构造理论、分支系统学、隔离分化生物地理学的最新进展,以及波普(K.Popper)和库恩(T.Kuhn)的思想介绍到中国的少数中国学者之一。

周明镇先生于1996年1月4日病逝于北京,享年78岁。他的骨灰安葬在北京周口店北京猿人遗址附近,与他的良师益友杨钟健院士做伴。遵循先生的遗愿,他的一部分骨灰安葬在他学术生涯的起点处——美国落基山大角盆地的“普林斯顿大学化石点”(又称“杰普森化石点”)。2001年夏,一抹夕阳下,在落基山凉爽的山谷风吹拂之中,几十位美国同行(包括笔者的美国导师夫妇)聚集在一起,举行了庄重肃穆的安放仪式。先生的次子周西芹与儿媳李成萃,以及先生的年轻弟子王元青教授也参加了安放仪式。我在为《北美古脊椎动物学会会刊》撰写的报道中,用下面这段话作为结尾:“朗弗罗诗云:‘伟人们的生平揭示:我们可以让自己的人生变得壮丽;当我们挥手而去,在时光的沙滩上留下行行足迹’……周明镇先生留给我们的精神遗产包括他对科学事业的挚爱、对启迪后学的热忱,以及在乱世逆境中的坚守。”

关键词:周明镇 古生物学 古脊椎动物学 传记