艺术微电影审美特质研究

2019-09-06杨恩慧

杨恩慧,孙 强

微电影,又称为微型电影,它是指使用新媒体方式制作,基于网络平台传播,适合在移动客户端和短时间内观看的短片。作为传统电影和新媒体有机融合的产物,其不仅具有电影本体的内核,还具有自身的特质:影片时长短、制作周期短、投资规模小、表现形式多种、制作手法多样等。艺术微电影是微电影中的“贵族”,常用来表达导演的“作者思想”和承载某种价值观。艺术微电影主要是指在内涵、叙事、内容、形式等方面更注重体现艺术品质和人文情怀的微电影。艺术微电影与传统电影长片以及普通的微电影有相似之处,也有不同,它拥有独特的审美特质。从影视艺术的角度来看,微电影的未来不应被全民狂欢、娱乐至死的大环境所淹没,微电影的价值不应以代表“名”的点击率和代表“利”的商业价值来衡量。艺术微电影是微电影中的先驱者,她引领微电影艺术的发展方向。[1]不管是何种风格的艺术微电影,其哲思化的主题内涵、多元化的叙事结构、风格化的人物形象、个性化的影像风格和新媒体创作手段都是艺术微电影中值得探究的审美特质。

一、艺术微电影的主题内涵与叙事结构

故事结构指的是基于艺术微电影导演对生活的认知,根据故事主题内涵和角色创作的需要,运用视听语言的方法,对艺术元素进行的有序设计和组织。在国外艺术微电影的叙事策略中,虚构叙事和重复叙事是两种常见的叙事手法。米歇尔·布托说:叙述向我们展示世界,但注定是一个虚假的世界。叙述的类型可分为“真实叙事”和“虚构叙事”。其中,真实叙事基于时空:根据时间的有序关联和空间的有机联系展开故事情节[2]。而虚构叙事则不受这种关联的约束,在虚构叙事中,剧中人物并不特指某一明确的人,角色更多的是一种艺术符号,是一个共同命运体的代表。重复叙事中所指的“重复”,并非“柏拉图式的重复”(与模仿对象吻合一致的模仿式重复),而是一种以差异为前提的“尼采式的重复”,更像是德鲁兹所说的类似“幻象”的虚假的影像:它们虽然处于同一系统和层次,但又具有某种差异性。[3]重复叙事体现在以下三种形式中:叙事力量的递进、对比以及永恒轮回式的重复。

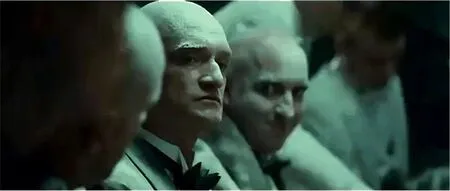

微电影《下一层》(Next Floor,加拿大,导演:Denis Villeneuve,2008,时长11分55秒,如图1)将人性中的贪欲鞭挞得挖地三尺。片中的时间和空间都是虚构的,一个阴暗的大厅中一张硕大的餐桌前,衣冠楚楚的食客们正在进行一场饕餮盛宴。他们的装扮显露出其上流社会的地位,有的似军界要人,有的如政界领袖,有的像艺术名伶,有的又如银行大亨,这些客人无一例外身上满是灰尘,好像刚刚经历着一场浩劫。训练有素的服务员将食物一盘盘端上,盘中动物的内脏和尸骨堆积如山。客人们形似饿鬼,大快朵颐争相进食,攫取产生的剧烈晃动超过了地板的承重,客人连同餐桌跌落到下一层。服务员淡定地迁到下一层,简单打扫后宴会继续,然后是新一轮的大快朵颐,如此循环往复,层层跌落,仿佛坠入万劫不复的黑暗地狱。在该片中,“吃”已不仅仅是进食本身的意义,被抽象为贪欲的符号化体现,食客们只是在以攫取的姿态抢占和吞噬,而宴会则是物欲社会的浓缩。短片似一个真实社会的虚构镜像,不断重复的宴会揭示了“攫取”和“下坠”的因果关系:人类因贪欲而堕落,贪欲越重,坠落越深。

图1 加拿大微电影《下一层》剧照

对于人类欲望的探讨,类似的还有获得戛纳电影节最佳短片奖的《黑洞》(The Black Hole,英国,导演:Philip Sansom & Olly Williams,2008,时长 2分20秒,如图2),该片以物理学的“黑洞”隐喻欲望的“黑洞”。故事讲述了一个周末在公司加班的小职员,无意中打印出了一个黑洞,后来发现只要把这张印有黑洞的纸放在物体表面上,他就能穿越而过,小职员试着用它到购物机里拿巧克力,后来又到保险箱里拿钱,越拿越多,最终被困保险箱内无法逃离。短片用寓意的手法展现了人性的黑洞,引人深思。在该片的叙事策略中,一方面采用了“虚构叙事”的手段,例如公司职员可以指代任何一个职场中人,甚或芸芸众生,“黑洞”是贪婪无度的人性弱点的外化,“保险箱”具有引诱和禁锢的双重属性。该片还运用了“重复”的修辞手法,从利用“黑洞”吞噬自动贩售机里的小零食,再到肆无忌惮地窃取公司保险箱里的金钱,直到出卖掉自己的灵魂——这是一种递进式的重复叙事,无需其他叙事上的修辞,重复本身即阐释了影片的主题。

图2 英国微电影《黑洞》剧照

动画形式的艺术微电影还有《人性》《平衡》《对话的维度》等等,这类主题的微电影都是对人性深层次的探讨,叙事策略无一例外采用了国外微电影创作中惯用的“虚构叙事”和“重复叙事”,具异曲同工之妙。

二、艺术微电影中的人物形象

艺术微电影创作的一个重要目标是塑造风格化的人物形象,形象的塑造不但用于表现生活状态,且贯穿于微电影创作的整个过程,它不但是创作目的,也是创作手段,是至关重要的艺术元素。塑造出富有个性的人物形象,是艺术微电影创作的重要任务之一。具体来说,人物的形象包括视觉形象和听觉形象,需具有高度的艺术概括性;人物的塑造包括角色形象与性格特征,角色形象无法脱离于性格特征单独存在。艺术微电影中的多元化的人物形象应富有生活气息、性格张力、特定的符号表义。[4]

在微电影《完美》(Perfection,美国,导演兼编剧:Karen Lin,2004,时长6分24秒,如图3)中,主角是一个以各种“完美”形象出现的亚洲面孔的美籍女孩,从儿时起就被她的妈妈定制了一个又一个“完美”游戏。她一生的追求就是达成各种领域的完美。在至始至终的定时器音效的渲染下,一场场让人目不暇接的游戏接踵而至。这部艺术微电影通过对人物所谓完美形象的塑造,铸就了一系列“完美”的错觉。影片所传达的寓意是:人们穷极一生沉浸于无数个“Perfect Game”(完美游戏)无法自拔,最后却与生活的真谛和终极的幸福相距甚远。那个不停旋转的定时器,代表着时间的胁迫与轮回,一如西西弗斯永无止境、劳而无功地推动那块巨石。除非我们将这个关于“完美”的荒谬游戏关闭,才能逃脱永无休止的自我追逐。

图3 美国微电影《完美》

在行为艺术微电影《超级市场》(美国,导演:Fernando Huck,2012,时长7分54秒)中,超级市场所代表的是现代物质社会的缩影。短片一开始就以购物车的第一人称视角拍摄(摄像机放在购物车上),随着购物车向前推进,镜头在琳琅满目的超市货架中慢慢穿梭。随后,镜头换成了第三人称客观视角,片中的主人公把超市货架上的食品饮料逐个拿下来,倾倒在自己的头上。值得一提的是,片中原声录音组成,是在世界各地超市录制而来,包括我们平常在超市中听到的人、购物车、收银台等所有的噪音。[5]透过人物自我“浇灌”的行为艺术,导演想告诫观众的是:我们正浸泡在一种弥漫全球的“物欲横流”中。

在视觉化的人物形象之外,人物形象塑造还与其动作具有密不可分的联系。这里所说的动作,不单单是指演员本身的肢体性戏剧动作,动作背后代表的是角色的行为动机。动作是揭示角色行为动机和性格特征的基本手段。动作在艺术微电影创作过程中的呈现方式是各式各样的。动作能够体现角色行动的目的、体现人物的情感和情绪、揭示人物之间的关系,以及烘托场景气氛等。[6]角色的视觉形象和动作是艺术微电影在塑造人物时不可忽视的两个艺术要素。

三、中国艺术微电影的哲思情节

中国优秀的艺术微电影近年来层出不穷,一些具有独创精神的导演运用古老的东方元素和哲学思想,指向对人类终极问题的思索。值得一提的是优酷推出的“大师微电影”系列,其新颖的主题内容、叙事手段、精良的制作水准赢得了业界首肯,先后获得几十个知名国际电影节的青睐。优酷的“大师微电影”以内容和形式的高品质取胜,它去除了微电影“草根化”的标签,引导当下众多微电影向优质、精品化的方向聚集[7],树立了艺术微电影独树一帜的地位。

根据鹿桥的小说集《人子》改编的微电影《一维》(中国大陆,导演: 吕乐,2013,时长17分8秒,如图4)为“大师微电影”系列中的一部。“一维”在影片的解读方式是多元的。首先,一维与二维相对,是“非恶即善”与“非善非恶”的区分,老法师的一分为二将这一层面的意义推向极致。其次,对应片中儒家、道家和一神论的论道段落,讨论的中心已不再是讨论什么是善什么是恶,而是判断善恶的主体。戏中戏的段落里,饰演老法师的演员沉默不语,“多言数穷,不如守中”。《一维》的影像风格和创作手法精巧独特,它将中国水墨画的意蕴和传统皮影戏元素融为一体,兼有真人实拍和动画特效的制作手段。用一维X轴(只有长度,没有宽度和高度)的横移镜头调度,诠释一元世界的中道智慧而非二元世界中的非白即黑,形式与内容相映成趣。这在国产微电影的制作手段和表现形式中是难能可贵的尝试。

图4 中国微电影《一维》剧照

微电影《行者》(香港,导演: 蔡明亮,2012,时长25分钟42秒,如图5)更像一首诗。该片以喧嚣繁华的国际大都会香港为背景,一位身披红色藏袍,形似僧侣的行者(李康生饰),以极缓慢的速度穿行闹市。他低垂着头颅,手拿汉堡和快餐塑料袋,每一步稳稳踏出,心无旁骛,似乎正是在享受这步履交错的修行。世界是一场名利权情的博弈,世人沉湎其中。行者以这般迥异常人的方式穿梭全港,路人的疾行和行者的极缓构成强烈对比。影片为身处嘈杂纷乱不可终日的世人提供了一剂“慢”的解药。

图5 香港微电影《行者》剧照

在华语艺术微电影中,不乏表现现代都市人情感纠葛的题材。例如舒琪导演的《海滨薄梦》,改编自易文原著短篇小说,讲述了一位单亲妈妈偶遇爱情的故事,她从开始的犹豫不前,到最后与爱情擦肩而过,揭示了纠葛于社会伦理中的爱欲情愁。杜可风导演的《香港2014—仝人教育》是一部围绕香港少年梦想与现实交织而成的幻想曲,分享童年曾有过的期望:对梦想的疑惑、对无知的天真和小孩思考的率真单纯。顾长卫导演的《龙头》讲述了一个在无限的等待中,聚散离合的故事。龙是中国的象征,影片诉说的也是中国故事,其中穿插的角色蕴含的深刻内涵,更像是导演本人“分裂”出来的不同人格。从文化角度来讲,华语艺术微电影中两岸三地不同的生活方式和文化意识缔造岀风格各异的电影思维方式,也形成不一样的电影制作流程和电影理念,但其本质都是展现对社会和人性的哲思。[8]

中国的艺术微电影在挖掘人性和探讨东方哲理方面不断前行。导演在作品中抒发对人生的思考与感悟,在创作之外又带给我们这样的思考:中国微电影的叙事策略究竟可以在多大程度上表达哲思的主题?而这种哲思又将在多大程度上被普罗大众所接受?艺术微电影在恰如其分地表达本民族文化时如何更好地融入中国传统元素?

四、艺术微电影的影像风格与网络传播

在当今的全媒体时代,国内外艺术微电影形式呈现多样化的态势,除了真人实拍、动漫类别以外,各种新媒体形式层出不穷。在一部微电影乃至其中的某些镜头中,其呈现的形式往往是真人实拍、动漫、电脑特效以及各种新媒体制作手段的集合。随着以电脑为工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成,业界将这一领域通称为CG(Computer Graphics),它兼有艺术和技术的精髓,涵盖了当下新媒体时代中呈现出来的所有视觉艺术形式。[9]CG技术为艺术微电影的镜头视听表现注入了勃勃生机。

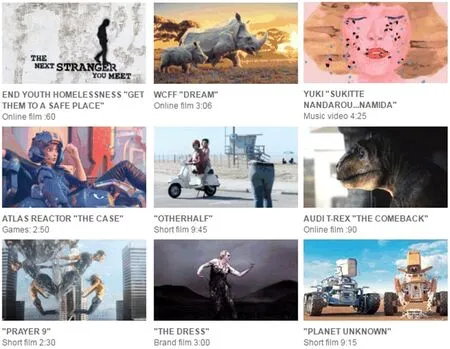

谈到影像领域,不能不提到经典案例STASH,如图6所示。STASH DVD 是由美国Stashmedia公司出版的DVD月刊杂志,包含了当月世界一流艺术设计师制作的影视、动画、特效、动态视频等设计、广告创意方面的优秀作品,现已成为全球艺术家和艺术爱好者不可或缺的重要设计参考资源。以STASH为先锋的新媒体制作手段,将为今后的艺术微电影制作提供无穷创意和无限可能。目前已有越来越多的艺术微电影打破各种制作形式的界限,将曼妙精致的影片与日新月异的形式完美结合。

图6 STASH视频截图

图7 场库公众号界面

放眼国内,目前最大的艺术微电影分享平台当属“场库”(如图7)。场库的前身是“V电影”,它定位于国内领先的短视频分享平台,利用微信平台,专注为用户提供国内外优质的短片和影视资讯,同时推出原创人文纪录片品牌。场库的整个UI设计十分简洁,让观众能在较短时间内迅速找到自己想看的内容。在技术层面,它的视频对画质的要求很高,必须是超清画质,而且支持离线缓存,便于让观众在碎片化的时间中观看。不同于现在盲目追求点击率的许多微电影平台,场库里并没有过多接地气的娱乐、时事、生活和搞笑视频,它选取的是高品质的电影短片、动画短片、电影预告、旅行摄影、创意广告等富含艺术气质和品质的微电影,这在泥沙俱下的微电影网络平台中难能可贵。

由此可见,作为一种时兴的微电影类型,艺术微电影吸收了各种门类视觉艺术的精华,兼采传统艺术和网络媒介之长,集各种创作手段之大成。一方面,这种内容与风格上的跨界,也带来了革新中的困惑,同时又创造了更多的价值和可能性。另一方面,在剧情和记录之间的游弋,在剧情表演和真实再现之间的对于电影本体的概念革新,在传统电影创作手段与新媒体艺术之间的双赢,铸就了如今艺术微电影独特的创作风格。[10]