拉米夫定、阿德福韦酯、恩替卡韦治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化临床研究

2019-09-04范丽,张婷

范 丽,张 婷

西安医学院第二附属医院消化内科(西安 710038)

慢性乙型肝炎病毒(Chronichepatitis bvirus,HBV)感染是导致肝硬化、原发性肝癌的常见原因,有资料[1]报道,肝硬化首要原因为HBV感染,每年约有3.0%慢性乙型肝炎患者发展为肝硬化,若未及时处理,则会发展为失代偿期肝硬化,5年累积患病率为20.0%。而失代偿期乙型肝炎肝硬化常会合并门静脉高压,病死率明显增加,在陈邦涛等[2]指出,乙型肝炎5年病死率为2.0%,代偿期肝硬化为14.0%~20.0%,失代偿期为65.0%~86.0%。故对失代偿期乙型肝炎肝硬化患者,应及时开展抗病毒治疗,抑制及清除病毒感染,维持稳定的病情状态。核苷(酸)类似物是常用抗病毒药物,有70%患者应用拉米夫定(LAM)、阿德福韦酯(ADV)等高耐药率药物[3],但从长期效果看来,应联合用药或使用恩替卡韦(ETV)治疗,而ETV成本较高,部分患者负担不起。故研究采取LAM联合ADV治疗,并与ETV单药治疗进行比较,旨为临床治疗提供合理的参考依据。

资料与方法

1 一般资料 抽取我院在2015年1月至2017年12月期间收治的150例失代偿期乙型肝炎肝硬化患者,按非随机非劣效性分为两组,A组75例,男性49例,女性26例;年龄35~71岁,平均年龄(53.75±7.19)岁;慢性乙型肝炎5~21年,平均病程(11.25±2.49)年;乙型肝炎家族史51例,酗酒史24例;B组75例,男性50例,女性25例;年龄35~72岁,平均年龄(54.28±7.23)岁;慢性乙型肝炎5~20年,平均病程(11.30±2.52)年;乙型肝炎家族史50例,酗酒史25例;两组基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①入组对象符合《慢性乙型肝炎防治指南(2015年版)》[4]中失代偿期乙型肝炎肝硬化诊断标准;②Child-Pugh评分≤12分;③近6个月未接受其他抗病毒治疗;④无肝癌细胞;⑤患者精神正常、认知良好,自愿签署研究书。排除标准:①伴肝癌细胞证据;②依从性差,无法定期复诊;③合并戊型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)、丙肝病毒(HCV)等病毒感染;④抗病毒治疗期间自主停药者;⑤妊娠期、哺乳期女性。

2 治疗方法

2.1 A组:LAM联合ADV治疗:患者每次口服LAM(国药准字H20094020)100 mg,每天一次;ADV (国药准字H20060666)10 mg,1次/d;连续12个月.

2.2 B组:ETV治疗:患者每次口服ETV(国药准字H20052237)0.5 mg,1次/d;连续12个月。两组患者治疗期间常规使用保肝降酶药物,纠正水电解质、酸碱紊乱,注意输注白蛋白,积极并发症预防。

3 观察指标 两组患者以第一次抗病毒时为基点,每三个月进行一次随访:①记录患者12个月内生存率;②评价患者Child-Pugh评分;③依据《原发性肝癌诊疗规范(2011年版)》[5];确定患者是否合并肝细胞癌;④检测治疗前后肾小球滤过率(eGFR)、血清丙氨酸转氨酶(ALT)、白蛋白(ALB)及总胆红素(TBIL);⑤记录患者治疗期间有无腹水、消化道出血等并发症。

结 果

1 两组生存率 随访12个月,A组生存率97.33%(73/75),B组生存率97.33%(73/75),两组比较无统计学意义(χ2=0.000,P=1.000)。

2 两组肝功能指标比较 两组治疗前ALT、ALb、TBIL比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后ALb、ALT显著下降,TBIL明显增加,与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05),而A、B两组治疗后比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1两组治疗前后肝功能指标比较

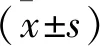

3 两组 Child-Pugh评分 治疗前两组Child-Pugh评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后Child-Pugh评分显著下降,与治疗前比较有统计学意义(P<0.05),两组治疗后比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2两组治疗前后Child-Pugh评分比较(分)

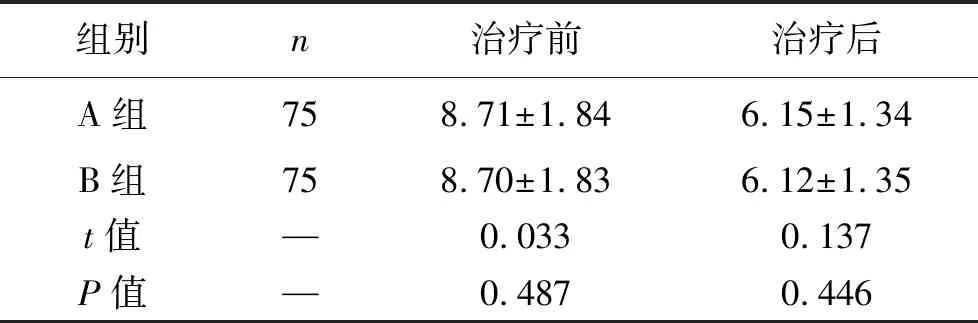

4 两组治疗前后eGFR比较 两组治疗前eGFR比较无差异(P>0.05),治疗后eGFR明显增加,与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05),而A、B两组治疗后比较差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3两组患者治疗前后eGFR比较(%)

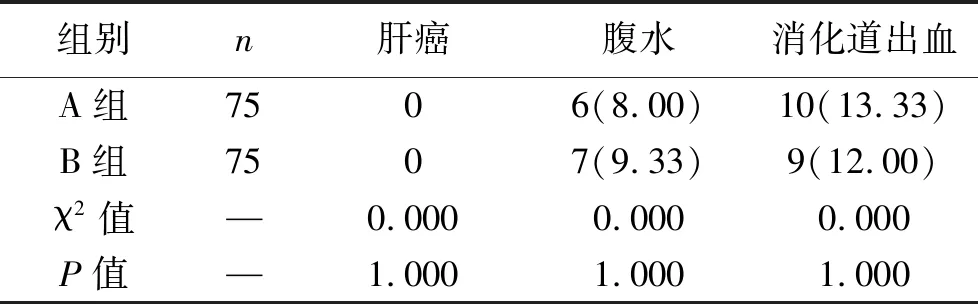

5 两组并发症发生率 A、B两组肝癌、腹水、消化道出血发生率比较,两组比较差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4两组患者并发症发生率比较[例(%)]

讨 论

肝硬化是慢性乙型肝炎患者进展到终末期常见并发症,每年有2.0%~5.0%代偿期肝硬化患者进展为失代偿期[6]。失代偿期乙型肝炎肝硬化患者以腹水、肝性脑病、感染、食管静脉曲张破裂出血等表现为主,是患者死亡、肝细胞癌死亡的最高阶段。目前临床治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化时,一旦确诊为HBV感染,需立即采取抗病毒治疗,减少肝癌发生,延长患者生存时间,提高生活质量。干扰素与核苷(酸)类似物是治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化的常用抗病毒药物,但干扰素治疗期间容易出现感染、肝炎活动等并发症,属于临床治疗禁忌证;而核苷(酸)类似物则成为治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化的唯一抗病毒药物[7]。

LAM治疗效果经大量资料证实,是第一个被批准为治疗慢性乙型肝炎的药物,可高度、快速抑制病毒复制过程,长期抗病毒治疗,可延缓患者病情进展,降低肝癌发生率;但LAM耐药性较高,5年病毒耐药性高达70.0%,效果欠佳[8]。ADV是阿德福韦的前体,属于5-单磷酸脱氧阿糖腺苷的无环类似物,在体内水解为阿德福韦,抑制病毒DNA合成,延长DNA链,起到显著抗病毒作用;ADV耐药性低于LAM,但药物起效速度慢,抗病毒能力较弱[9];故此对失代偿期乙型肝炎肝硬化患者的治疗,临床多选择LAM联合ADV治疗,且ADV与LAM无交叉耐药性,两药相互弥补,旨在提高患者治疗效果,降低耐药性。

目前ETV耐药性较低,广泛用于失代偿期乙型肝炎肝硬化的初治,或经LAM治疗后耐药的补救治疗。ETV属于一种鸟嘌呤核苷类似物,通过抑制乙肝病毒多聚酶,在酸磷化作用下转化为具有活性的三磷酸盐,抑制病毒多聚酶的三种活性:阻断乙肝病毒多聚酶的启动途径;抑制前基因mRNA逆转录负链形成;阻断HBV DNA正链的合成途径,以此可高度抑制病毒复制,清除病毒[10]。

本组研究中,随访12个月,A组生存率97.33%,B组生存率97.33%,无统计学意义。结果发现,失代偿期乙型肝炎肝硬化患者经LAM联合ADV、ETV单药治疗,有较高生存率;且两组患者治疗后Child-Pugh评分降低,肝功能显著改善,与治疗前比较有统计学意义,但两组间治疗后比较无统计学意义,因此联合用药或单药治疗,均显著改善患者肝功能;且A、B两组肝癌、腹水、消化道出血发生率比较无显著差异;因此两种充分抗病毒治疗,并不会增加患者腹水、消化道出血等并发症发生。LAM安全性经大量资料证实,ADV经肾脏排泄,长期应用会影响患者肾功能,但在12个月期间,两组治疗后eGFR比较无差异。说明在12个月内ADV应用,有较高安全性,但在后续治疗期间,需密切监测肾功能变化,及时调整治疗方案。

综上所述,对失代偿期乙型肝炎肝硬化患者分别经拉米夫定联合阿德福韦酯、恩替卡韦治疗,均取得显著近期效果,可改善患者肝功能,提高生存期,应用价值高;LAM联合ADV治疗费用低于EDV单药费用,临床可根据患者具体差异,选择更为有效的治疗方案;但对患者后续治疗安全性及效果仍需进一步研究及监测。本次研究因研究数量及时间限制,结论仍需设计严谨、大样本的多中心研究进行验证。