血清同型半胱氨酸、血浆纤维蛋白原与尿微量白蛋白联合检测预测脑梗死风险评估临床研究*

2019-09-04贺龙梅刘海波郭西伟李春梦

贺龙梅,王 禺,王 凌,刘海波,郭西伟, 靳 洁,李春梦△

1.西安交通大学(西安 710061);2.陕西省中医医院(西安 710003);3.西安市第一医院(西安 710002)

脑血管疾病是一种严重威胁人类,特别是50岁以上中老年人健康的常见病、多发病,具有“发病率高、致残率高、病死率高、复发率高、并发症多”即“四高一多”的特点。脑梗死(Cerebral infarction,CI)是脑血管疾病的常见类型,是脑卒中的总称,约占全部脑卒中的60%~80%。随着我国经济发展和人们生活水平的提高,缺血性脑血管疾病的发病率逐年升高,严重影响人们的健康和生活质量,给社会带来沉重的经济负担。WHO申明,根据目前趋势,全球因为脑卒中而死亡的人数将会达到650万,2030年甚至达到780万,并且发展中国家以及欠发达国家脑卒中的发生率相对更高。2008年中国居民死因调查显示我国每年250万人初发脑卒中,750万人幸存,大约500万人致残致能[1]。故早期干预治疗对提高高危人群生存质量及生命安全尤为重要,本研究旨在联合检测血清同型半胱氨酸(Homolysteine,Hcy)、血浆纤维蛋白原(Fibrinogen,FIB)、尿微量白蛋白(Microalbuminiuria,MAU)水平预测脑血管疾病风险评估的临床应用价值。

资料与方法

1 一般资料 选取我院脑内科2017年10月至2018年12月收治的经头颅CT确诊的脑梗死患者110例,男性78例,年龄42~78岁,女性33例,年龄58~76岁,为实验组,均符合1995年中华医学会第4界全国脑血管病研讨会通过的“各类脑血管疾病诊断要点”的脑梗死诊断标准,诊断要点:①多中年以上患病,多有高血压及动脉硬化;②安静休息时发病较多,常在睡醒后出现症状;③症状多在几小时或数日内逐渐加重;④多数患者意识清楚,而偏瘫、失语神经系统局灶体征明显;⑤CT或MRI检查发现梗死灶明确诊断。选取90例健康体检人群为对照组,男性51例,年龄42~78岁,女性39例,年龄58~76岁。两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 研究方法

2.1 标本处理:所有观察对象均采集两管空腹静脉血各3~4 ml:一管为非抗凝血,测定Hcy;一管为3.8%枸橼酸钠抗凝血(抗凝剂与血液比例1∶9),测定FIB,两管血液均3000转/min离心10 min,取上清液测定,标本无脂血、无黄疸、无溶血,符合实验前标本要求;所有研究对象留取晨尿8~10 ml,3000转/min离心10 min,取上清液测定MAU。所有测定项目均严格按照操作说明操作,并进行当日质控测定,确保检验结果准确可靠。

2.2 Hcy测定:采用酶法测定,试剂由重庆中元生物技术有限公司提供,仪器为日立全自动生化分析仪7600,以血清Hcy≥15.1 μmol/L为阳性阈值。

2.3 FIB测定:采用凝血酶凝固法测定,试剂由北京思塔高新诊断产品贸易责任有限公司提供,仪器为stago全自动血凝仪,以血浆FIB≥4.1 g/L为阳性阈值。

2.4 MAU测定:采用散射比浊法测定,试剂由德国西门子医学诊断产品有限公司提供,仪器为SIEMENS BNⅡ全自动特蛋仪,以MAU≥30.1 mg/L为阳性阈值。

结 果

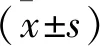

1 实验组与对照组血清Hcy检测结果比较 见表1。实验组血清Hcy浓度明显高于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表1实验组与对照组血清Hcy检测结果

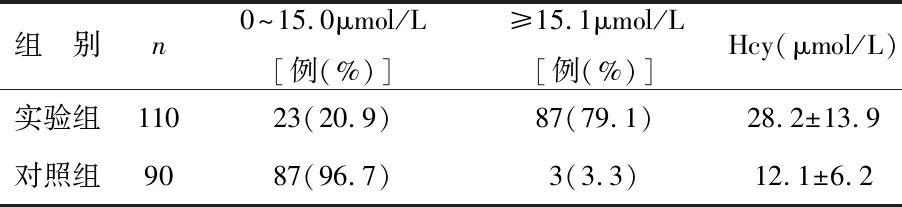

2 实验组与对照组血浆FIB检测结果比较 见表2。实验组血浆FIB浓度显著高于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.01)。

表2实验组与对照组血浆FIB检测结果

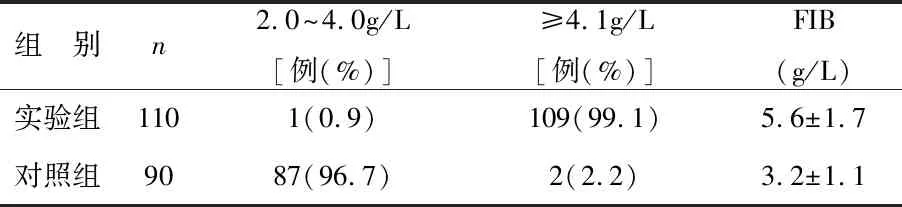

3 实验组与对照组MAU检测结果比较 见表3。实验组MAU浓度明显高于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表3实验组与对照组MAU检测结果

讨 论

脑梗死又称缺血性脑卒中是指局部脑组织血液循环障碍,导致缺血、缺氧性坏死,出现相应神经系统功能缺损。脑梗死是缺血性脑卒中的总称,是脑血管疾病常见类型,约占全部脑卒中的60%~80%,依据脑梗死的发病机制和临床表现通常分为脑血栓形成、脑栓塞、腔隙性脑梗死等,常见原因:脑血栓形成为动脉粥样硬化和动脉炎;脑栓塞为心源性和非心源性栓子;腔隙性脑梗死为高血压、动脉粥样硬化和微栓子等。脑梗死的发病机制十分复杂,长期研究认为脑血流阻断的脑组织缺血、缺氧损害,继之诱发的神经细胞坏死和凋亡是其主要的病理机制[2]。

Hcy又称高半胱氨酸,1931年由膀胱结石中分离出同型半胱氨酸,是含有巯基(SH)的氨基酸,Hcy是脱硫醚和蛋氨酸转硫化或甲基化代谢旁路中的中间产物,是蛋白质合成过程中未被正常利用的一种氨基酸前体,为白色结晶,熔点为232~233℃,能溶于水及乙酸,微溶于乙醇,不溶于乙醚。其主要存在于细胞中,正常人每天产生0~15.0 μmon/L,大部分在细胞内分解代谢,其中约1.5 μmol/L释放到血浆中。同型半胱氨酸是一个总称,其存在有两种形式:氧化性99%和还原型1%。其中游离形式占20%,与蛋白质结合形式占80%,游离形式及不稳定,受温度和贮存时间影响会迅速与蛋白质结合。1969年,MuCully提出同型半胱氨酸增高可以引起动脉粥样硬化的学说,学者普遍认为Hcy增高导致脑卒中的机制有三种:第一种是高Hcy发生自身氧化生成Hcy硫化物以及各种氧自由基,损害血管内皮细胞;第二种机制Hcy在血中浓度增高损伤内皮抑制凝血因子Ⅴ、阻碍血栓调控因子,引起血栓的形成;最后一种机制认为高Hcy能导致动脉平滑肌的增生,促进低密度脂蛋白胆固醇的氧化,减弱高密度脂蛋白胆固醇的作用,使血管壁增厚,引起血管的栓塞,综合以上三种机制,建议应该尽早予以高危人群降低Hcy治疗。Makris等研究证实,血液中增高的Hcy因为刺激血管壁引起动脉血管的损伤,导致炎症和血管壁的斑块形成,是动脉硬化的高危险因子,Hcy水平与脑血管疾病密切相关,高Hcy血症是脑血管疾病的独立危险因素,脑梗死、心肌梗死、深静脉血栓及周围血管病的危险性与高Hcy密切相关;国内研究发现Hcy在血中每升高5 μmol/L,脑血管疾病的风险大约能增加50.2%,类似的研究显示Hcy浓度升高5 μmol/L,脑卒中的风险能增加到59.42%,而相对的Hcy浓度降低3 μmol/L,脑卒中风险能降低大约24%,Hcy增高的人群患脑卒中的风险能增高87%[3-4]。据研究显示急性脑梗死患者1到3个月后Hcy再次增高对神经功能的恢复及预后康复有不利的影响。本研究结果显示:脑梗死患者110例,其中87例血清Hcy水平明显增高(血清Hcy≥15.1 μmol/L),占79.1%,23例血清Hcy水平接近阳性阈值线,占20.9%,分析其原因可能为营养因素和遗传因素:营养因素即Hcy代谢辅助因子维生素B6、维生素B12和叶酸缺乏;遗传因素如MTHFR、CBS的基因突变使酶活性降低等,均导致Hcy在体内蓄积,此外生活习惯、药物、年龄、种族和其他疾病等均影响血中Hcy的水平。健康体检人群90例,其中87例血清Hcy水平明显明显低于阳性阈值线(血清Hcy<15.1 μmol/L),占96.7%,3例血清Hcy水平高于阳性阈值线(血清Hcy≥15.0 μmol/L),占3.3%。实验组和对照组血中Hcy水平经统计学处理,具有统计学差异,高同型半胱氨酸血症增加脑梗死的患病风险,与国内外相关研究结果基本一致。

FIB是一种分子量约340000道尔顿的糖蛋白,在肝脏(1.7~5.0 g/d)和巨噬细胞内合成,其合成受编码β链合成的基因控制,由于该基因的遗传多态性,血浆中的FIB水平存在个体差异。FIB有6 条链组成:2Aa、2Bβ和2γ。凝血因酶(因子Ⅱa)将FIB分子裂解成两个纤维蛋白肽A(FPA)片段和两个纤维蛋白肽B(FPB)片段。由此产生的纤维蛋白单体聚合形成纤维蛋白。随后被十三因子a稳定。FIB半衰期3~5 d,FIB参与凝血、血小板聚集和纤溶等过程。史征瑞等临床研究发现,高水平FIB是缺血性脑血管疾病的独立危险因素,是与脑梗死形成密切关系的指标[5];刘燚隆等研究表明脑梗死患者FIB明显高于健康人,病情越重FIB升高越明显,高水平FIB是急性脑梗死的重要危险因素,机制是FIB发挥急性反应蛋白的反应,较轻型和中型脑梗死,重型脑梗死形成后机体内急性期反应产物明显升高,使炎性细胞的黏附、转移作用增强,介导炎性反应程度加重,导致脑梗死的恶化,从而加重脑损伤[6]。本研究结果显示脑梗死患者110例,其中109例血浆FIB水平高于阳性阈值线(血浆FIB≥4.1g/L),占99.1%;健康体检人群90例,88例血浆FIB水平明显低阳性阈值线(血浆FIB<4.0g/L),脑梗死患者血浆FIB水平显著高于健康体检人群,经统计学处理,有显著差异(P<0.01),与相关研究结果吻合。

MAU是指尿常规蛋白定性实验阴性,尿白蛋白排泄率(UAER)达到20~200μg/min或24 h尿液中蛋白浓度为30~300mg,一次性尿白蛋白/尿肌酐比值(Mi-croalbuminuia/urinary creation rate,MACR)达到2.5~25 mg/mmol(男性)或3.5~35 mg/mmol(女性),仅能用放射免疫或酶联免疫等高敏感度方法才能测到尿中微量白蛋白。常用于判断早期肾小球病变的指标。但近年来大量研究资料显示MAU也是血管内皮损伤的早期指标,MAU与血管疾病密切相关,是全身血管内皮功能紊乱的敏感指标[7]。也是内皮细胞损伤的早期标志。血管内皮细胞是存在于血管平滑肌和血液之间的一层重要屏障,内皮细胞功能紊乱时,血管的通透性增高,血浆蛋白通过受损的内皮细胞渗透至内膜下,导致动脉粥样硬化的发生。MAU作为各种刺激引起的补体激活、巨噬细胞、中性粒细胞及内皮激活等的最终表达与血管通透性增加相关[8]。它在血管外体液中的浓度可作为各种膜屏障完整性的良好指标,对预测血管疾病的发病率和死亡率具有重要临床意义。相关研究显示脑梗死患者MAU含量明显升高[9],刘慧丽等研究证实MAU与脑血管疾病有关,是一个了解脑血管患者肾损伤的指标,对于制止和延缓脑卒中发生具有一定的临床意义[10]。降蛋白治疗本能有效改善其预后,对于有中风或中风危险的患者是潜在的治疗靶点。荆芳华研究显示MAU可能是脑梗死复发的预测因子,与复发次数及病情严重程度呈正相关。本研究结果表明,脑梗死患者110例,其中87例MAU水平高于阳性阈值,占70.9%,健康体检人群90例,其中82例低于阳性阈值,占91.%,脑梗死患者MAU水平明显高于健康体检人群,经统计学处理,二者有统计学差异,与上述相关研究结论基本一致。有关MAU升高幅度与脑梗死面积相关性本文未做深入研究,有待进一步研究探讨。

综上所述,脑梗塞患者血清Hcy、血浆FIB、MAU含量均明显高于健康体检者人群,此三项指标的的升高通常是无任何可被患者察觉的症状,不易察觉。故建议,对于高危人群定期监测此三项相关指标,以早期防治脑梗死疾病发生,具有重要临床应用价值。由于研究数据有限,仍需进行大规模的多中心临床试验来证实其作为脑梗死预测因子。