应用型高校创新创业人才培养探索与实践

2019-09-03费兰凤

费兰凤

摘 要 在国家推进“大众创业、万众创新”的社会背景下,培养符合社会需求的创新创业人才成为应用型高校的重要任务。长春师范大学在转型发展过程中,本着创新带动创业、创业带动就业、双创带动学校内涵式发展的理念,构建与人才培养目标相适应的课程体系、实施优秀青年马克思主义培养创新工程,重视创新创业实践教学,建立学分认定激励机制,学校创新创业人才培养探究与实践成效显著。

关键词 应用型高校;创新创业教育;课程体系;学分认定;实践教学

中图分类号 G648.4 文献標识码 A 文章编号 1008-3219(2019)17-0061-04

2014年,李克强总理在达沃斯论坛上号召“大众创业、万众创新”,2018年国务院下发 “双创”升级版意见,教育部针对高等教育创新创业出台了系列文件。目前,创新创业已经与社会经济发展深度融合,充分激发了市场主体活力,推动了新旧动能的转换和经济结构升级,对扩大就业和改善民生、促进经济发展提供了有力支撑。长春师范大学作为吉林省重要的基础教育、学前教育师资及应用型高级专门人才输送基地,以培养具有时代精神和符合社会发展要求的教育观、质量观、人才观为先导,构建与人才培养目标相适应的人才培养体系,学校创新创业人才培养探究与实践成效显著。

一、创新创业教育人才培养理念

学校印发修订人才培养方案的指导性意见,明确指出以培养高素质应用型人才培养目标为核心的指导思想,紧密结合基础教育,重点是农村、边远、贫困、民族地区的基础教育改革。紧扣区域产业升级、行业发展状况,主要面向“一带一路”战略、振兴东北老工业基地战略和长吉图开发开放先导区战略等重大发展战略对创新应用型人才培养的需求,注重学生学习能力、实践能力和创新精神的培养,提高创新创业意识,强化人才培养的靶向性,培养符合时代需要的高素质应用型人才。鼓励在本科人才培养上大胆改革创新,如建立“数学+金融”“物理+电子”“管理+法律”“外语+经济”等创新实验班和特色教学班,形成“一学院一品牌,一专业一特色”的良好格局。

二、创新创业人才培养过程与学分认定

(一)创新创业课程重构

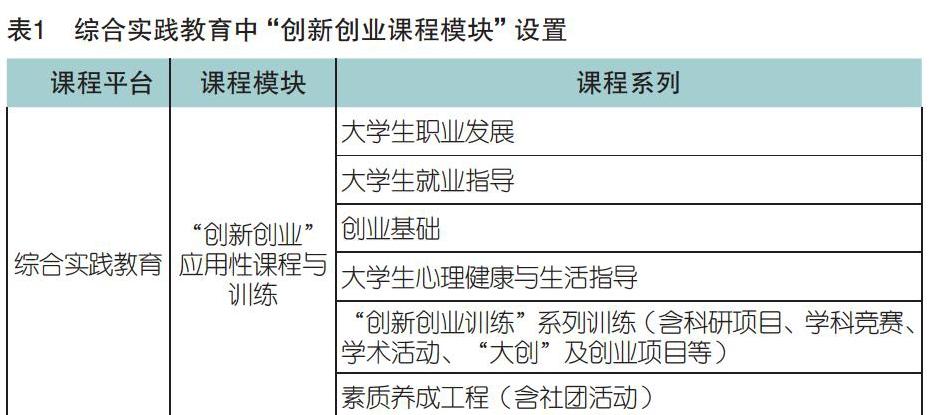

学校设计以“夯实基础、拓宽面向、创新实践”为培养思路的课程体系。其中师范专业建构“横三纵四”课程体系,即在横向上采取“平台+模块+系列”的建构形式,在纵向上采取“通识教育+专业教育+教师教育+综合实践教育”的建构形式;非师范专业建构“横三纵三”的课程体系,即在横向上采取“平台+模块+系列”的建构形式,在纵向上采取“通识教育+专业教育+综合实践教育”的建构形式。其中,综合实践教育中“创新创业课程模块”设置见表1。

基础文化课由就业处大学生创新创业教研室开出,包括必修课和选修课,其中大学生就业指导、创业基础在第五学期开设(必修课,30学时);《创造性思维与创新方法》在第四学期开设(选修课,14学时);大学生职业发展在第二学期开设(选修课,18学时)。创客精英课程由教务处、创新创业学院面向全校开设,主要遴选具有创新兴趣和创业意向的学生,单独建制编班配备指导教师,加强创新创业理论和实践,促进其组建创业团队,给予项目资金支持,促成项目成果落地。

(二)创新创业课程载体

学校以思政课为载体,以协同创新为主线,实施“优秀青年马克思主义者培养创新工程”。面向全校学生遴选优秀学员,独立建制编班,配备辅导员和班主任。聘请校内外优秀专家学者作为学生导师,深入社会实践和理论实训的各个环节,义务指导学生,开展思想政治教育与创新创业教育。通过校园两级青马组织实现先锋层培养、骨干层带动、全员覆盖的培养局面,涌现出一大批理想信念坚定、专业基础扎实、创新创业能力突出的优秀大学生。2016年5月,中央领导同志和省委领导给予批示,青马工程经验被纳入《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》(中发2016[31]号)。

(三)创新创业实践教学

学校建立完善的第二课堂实践活动体系,实现教师技能大学四年逐项持续培养,全面提升学生双创素养。指导师范生完成“四阶段四成长”职业素养提升计划,即:大一训练“三字一话”;大二指导课件制作;大三练习说课;大四呈现精品课。创新开展与政府签订合作协议的“实习+就业”联动工作,目前与辽宁、江苏、福建等10个省(市、区)开展顶岗实习实践,提升教师职业素养。非师范生的培养实现与职业院校、相关企业开展校企合作、订单培养。学校与吉林省动漫产业园区等签订合作办学协议,与吉林教育电视台探究订单式人才培养,与万豪集团、国信蓝点合作建立了“酒店管理”和“软件实践技能”提高班,这些校企合作专业和特色试验班以市场需求、职业需求为核心,以能力培养为主线,使学生培养与社会需求实现“无缝”对接,拓宽了人才培养渠道。同时,学校还积极与中等职业学校、高等职业院校开展中高等职业教育“2+3”“3+4”和“3+2”衔接试点工作,培养了一批批理论素养高、动手能力强的专业技术创新人才。

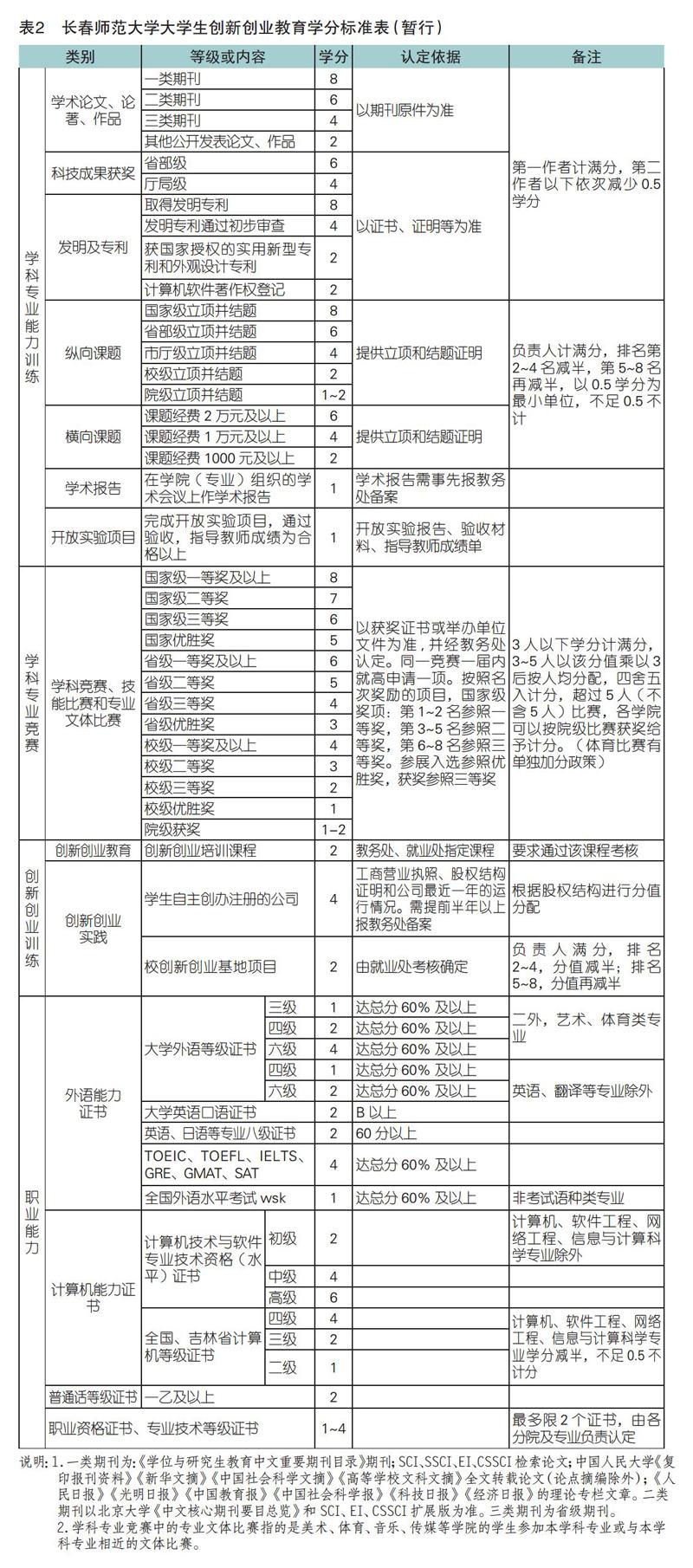

(四)创新创业学分认定

印发《创新创业教育学分管理办法》,鼓励全日制本、专科生在校期间根据自己的特长和爱好,参与以培养创新创业意识与能力为主的专业训练和创新创业实践活动,在校期间修读创新创业教育学分最低为2学分,各项累计不超过8学分,超过者按8学分计分。创新创业教育学分认定范围主要包括:政府部门主办的各级各类学科竞赛;省级以上的论文、专利及创新创业项目等;经学校认定的社会实践活动,具体见表2。学校全方位调动大学生的主体作用,努力实现创业教育与自我教育相结合,以其自身的能动作用推动创新创业能力的增长,从而更好地成长为创新创业人才。

三、创新创业支持政策

学校成立大学生创业模拟实训中心,实现最大真实化的创新创业实训。聘请校内外企业高管、专家学者在中心进行现场实践指导,使大学生提前感知创业项目的市场需求,预期出现的问题、投资项目的成本和可实现的最大利润。联合长春市人力资源和社会保障局、长春市人才中心等单位共同举办的长春市“政校企”联合体“温暖学子”活动,让学生零距离接触创业,给学生提供一对一的创业指导和服务。建立灵活、高效、规范、适用的人才引进与培养机制,加强创新创业师资队伍建设。在校内,重点遴选、培养、锻炼一批中青年创新创业骨干,重点承担创新创业等系列课程教学和活动;在校外,重点遴选、引进、使用一批具有创新创业经验的专家、名家,形成学校创新创业发展的领军将帅。加大创新创业指导教师的培训力度,教师教学发展中心和创新创业学院有计划地对教师进行培训,并安排教师深入企业进行实践学习,使广大教师能够站在时代前沿,根据市场需求更好地指导和培训学生,同时提升个人的实践能力,打造双师双创教师队伍。同时,充分挖掘优秀校友资源。吉林大学附属中学李金华,扎根于基层科技创新活动,被聘任为学校创新创业课程主讲教师和“互联网+”创新创业大赛指导教师,带领团队多次荣获国家级、省级“互联网+”创新创业大赛奖项。学校积极为大学生搭建创新创业平台,建立了标准的自主创业实践场地,供有意向创业的大学生免费使用。对于具有投资项目和创业意向的大学生,创新创业学院有专人义务进行政策的咨询和解答,帮助学生解决在创业过程中出现的难题。按照国家大学生创新创业训练计划要求,鼓励大学生申报创新创业训练计划项目。设立大学生创新创业立项扶持基金,解决项目初期资金问题。制定《大学创业园入园基地评审及管理办法》,规范创业园校内基地流程,完善创业基地的管理,积极鼓励和发展校内创业基地,继续增加入园校内创业基地的数量,为大学生创业提供专业技术指导和实践场所。

四、创新创业教育成绩显现

学校创新创业教育已经逐步形成体系,成果已经初步展现。目前学校建有3个国家级特色专业建设点,1个国家级本科专业综合改革試点专业,10个吉林省特色高水平专业,2个吉林省高校创新创业教育改革试点专业;5个省级创新团队;1个国家级大学生校外实践教育基地,3个吉林省大学生校外实践教育基地,3个省级人才培养模式创新实验区,1个吉林省高等学校工程创新训练中心。2016年学校大学生创业园成为首批被认定的“吉林省高校大学生创新创业基地”。近三年,学校共有大学生创新创业训练计划项目458项,其中,获批国家级项目140项,省级项目284项;学生共发表论文近500篇,获得专利69项。引导学生参加各级各类学科、科技竞赛,学生获省级及以上奖励620项;举办“红烛师魂”“三智杯”“互联网+”“金立杯”“数学建模”“软件设计人才与开发”“挑战杯”“创青春”等创新创业专题竞赛,15000余人次参与;举办创新创业讲座、论坛、培训117次,20000余人次参加。学校鼓励开展社团活动,大学生自主创办ERP沙盘模拟社团、创客联盟等27个创新创业社团,每年开展活动180余次,吸引10000余人次参加,校园创新创业氛围浓厚。

经过多年努力,学校人才培养质量明显提升,得到社会各界的广泛认同和良好赞誉,涌现了一批青年创业典型,其中有6人获得“吉林省创业先锋”称号。学校在创新文化传承、创新创业人才培养方面取得了良好的社会效益。中央电视台、人民日报、光明日报、中国青年报、中国教育报等20余家主流媒体对学校创新创业教育教学改革和先进典型进行了深度报道。

参 考 文 献

[1]李春杰.深化教育教学改革 助力学校转型发展[J].吉林教育学院学报,2016(3):101-103.

[2]王禹.高校创新创业人才培养模式的构建[J].中国高校科技,2016(5):91-93.

[3]李娜.高职院校创新创业教育人才培养模式构建[J].职业教育,2018(10):39-40.

[4]刘献君.应用型人才培养的观念与路径[J].中国高教研究,2018(10):6-10.

[5]李文宇,刘引涛.基于创新创业背景下高等职业院校人才培养路径研究[J].教育现代化,2018(12):50-51.

[6]许远.技工院校创新创业教育人才培养模式研究[J].教育与职业,2019(2):45-52.