急性创伤性凝血病患者血清代谢产物变化研究

2019-09-02邓应彬叶孙志翁杰马建设王志翊

邓应彬 叶孙志 翁杰 马建设 王志翊*

急性创伤性凝血病(ATC)是由创伤性因素引发的抗凝与纤溶途径过度激活所导致的凝血功能障碍[1]。ATC是严重创伤患者常见的合并症,发生率10%~25%[2],也是创伤患者死亡的重要原因之一。目前对ATC的诊断主要依靠凝血功能检测,该指标检测结果受干扰因素多,致使急性创伤性凝血病患者难以从检验技术上得到可靠依据,不能真实有效的反映ATC患者内在特异性和病情严重程度。本研究通过超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)检测创伤性凝血病患者血液成分的变化,用主成分分析法提取创伤性凝血病患者体液内源性代谢物的特征信息,阐明这些内源性代谢物变化与创伤性凝血病的相关性,探讨其在急性创伤性凝血病临床诊断中的意义。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2015年1月至2018年1月因ATC在本院急诊外科住院的患者95例,男50例,女45例,平均年龄(50.7±12.6)岁。同时选取因创伤住院但未发生ATC患者100例,男50例,女50例;平均年龄(48.6±10.7)岁。所有患者均签署知情同意书,两组人群年龄、性别比较差异无统计学意义。

1.2 纳入及排除标准 ATC纳入标准:(1)年龄>18岁;(2)损伤严重程度评分(ISS)≥16分;(3)血清凝血酶原时间(PT)>18s、部分活化凝血酶原时间(APTT)>60s、凝血酶时间(TT)>15s(较正常上限延长>50%)、国际标准比率(INR)>1.5或PT比值>1.2、血小板(PLT)<100×109/L、纤维蛋白原 <1.0g/L。排除标准:(1)既往慢性阻塞性肺疾病、心血管疾病、血液系统疾病、慢性肝肾功能不全史;(2)受伤前使用抗凝或抗血小板药物;(3)受伤后曾接受肾脏替代或抗凝治疗;(4)妊娠;(5)恶性肿瘤;(6)酗酒史。

1.3 方法 (1)UPLC-MS/MS分析:患者于入院后6 h内采肘静脉血,加入枸橼酸抗凝管与乙二胺四乙酸(EDTA)抗凝管中,3000r/min离心10min后提取血浆,-70℃冰箱储存备用,供UPLC-MS/MS检测。①仪器与条件:ACQUITY UPLC和XEVO TQS-micro三重四级杆液质联用仪(Waters公司,美国)。UPLC HSS C18(2.1mm×100mm,1.7μm)柱分离,柱温为40℃。初始流动相为乙腈-0.3%甲酸,流速为0.3ml/min,进样量为2μl。梯度洗脱,初始乙腈为5%,0.2至1.0min乙腈从5%至90%,乙腈90%保持0.5min,然后在0.3min内,下降至5%,并保持2.2min,总运行时间为4.0min。氮气作为脱溶剂气(800L/h)和锥形气体(50L/h)。毛细管电压2.5kV;源温度150℃;去溶剂化温度400℃。多反应监测(MRM)方式进行定量分析。②样品处理:在1.5ml EP管中加100μl血浆样品,加乙腈300μl,涡旋混合1.0min,在4℃,13000r/min高速离心10min。取上清液150μl于进样瓶的内衬管中,取2μl注入UPLC-MS/MS分析。(2)常规生化分析:全自动生化分析仪检测两组患者血清PT、APTT、INR、TT、PLT等凝血功能指标及天冬氨酸转氨酶(AST)、白蛋白(Alb)、肌酐(Scr)等生化指标。

1.4 统计学方法 采用SPSS18.0 统计软件。计量资料以()表示,组间比较采用t检验,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

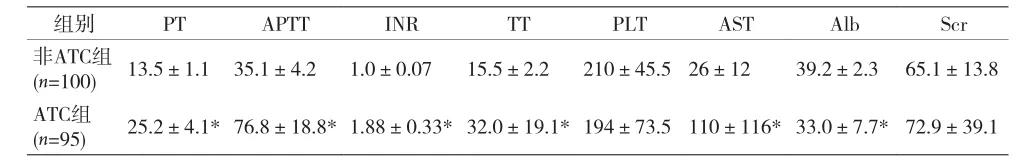

2.1 两组患者常规生化分析结果比较 与非创伤性凝血病组比较,创伤性凝血病组患者PT、APTT、INR、TT等凝血指标显著延长(P<0.01),肝功能AST明显升高(P<0.01),血清Alb水平显著下降(P<0.01)。见表1。

表1 两组患者凝血功能及常规生化指标比较()

表1 两组患者凝血功能及常规生化指标比较()

注:与非ATC组比较,*P<0.01

组别 PT APTT INR TT PLT AST Alb Scr非ATC组(n=100) 13.5±1.1 35.1±4.2 1.0±0.07 15.5±2.2 210±45.5 26±12 39.2±2.3 65.1±13.8 ATC组(n=95) 25.2±4.1*76.8±18.8*1.88±0.33*32.0±19.1*194±73.5 110±116*33.0±7.7*72.9±39.1

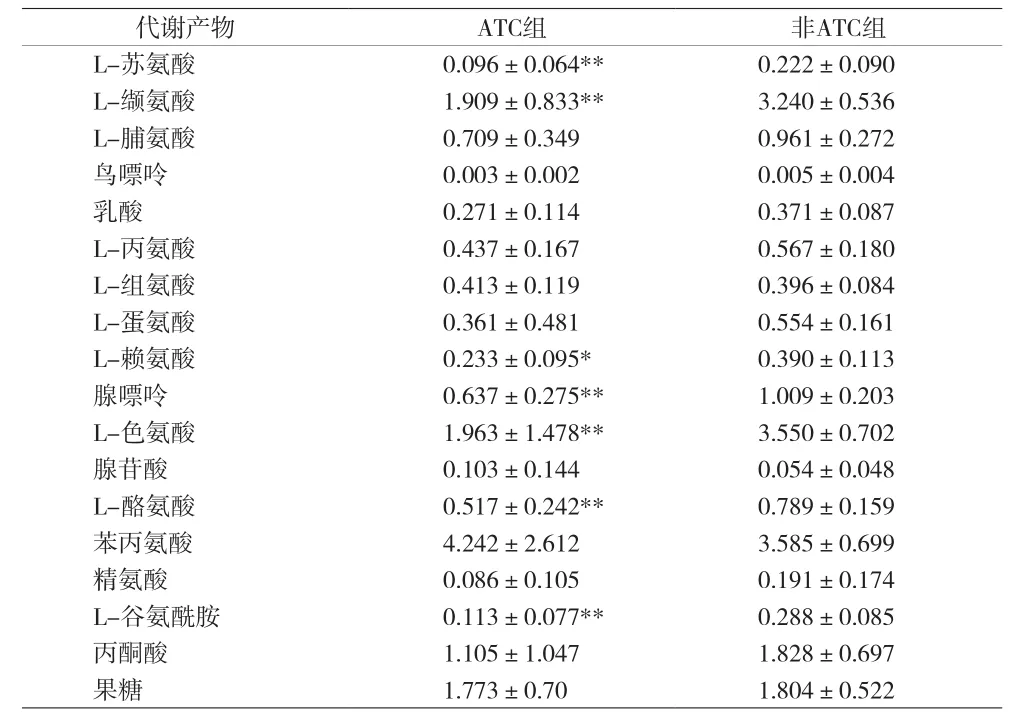

2.2 两组患者血清代谢产物分析结果 与非ATC组比较,ATC组患者血清中L-苏氨酸、L-缬氨酸、L-赖氨酸、腺嘌呤、L-色氨酸、L-酪氨酸、L-谷氨酰胺水平明显下降,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。见表 2。

表2 两组患者血清代谢产物改变情况比较()

表2 两组患者血清代谢产物改变情况比较()

注:与非ATC组比较,*P<0.05,**P<0.01

代谢产物 ATC组 非ATC组L-苏氨酸 0.096±0.064** 0.222±0.090 L-缬氨酸 1.909±0.833** 3.240±0.536 L-脯氨酸 0.709±0.349 0.961±0.272鸟嘌呤 0.003±0.002 0.005±0.004乳酸 0.271±0.114 0.371±0.087 L-丙氨酸 0.437±0.167 0.567±0.180 L-组氨酸 0.413±0.119 0.396±0.084 L-蛋氨酸 0.361±0.481 0.554±0.161 L-赖氨酸 0.233±0.095* 0.390±0.113腺嘌呤 0.637±0.275** 1.009±0.203 L-色氨酸 1.963±1.478** 3.550±0.702腺苷酸 0.103±0.144 0.054±0.048 L-酪氨酸 0.517±0.242** 0.789±0.159苯丙氨酸 4.242±2.612 3.585±0.699精氨酸 0.086±0.105 0.191±0.174 L-谷氨酰胺 0.113±0.077** 0.288±0.085丙酮酸 1.105±1.047 1.828±0.697果糖 1.773±0.70 1.804±0.522

3 讨论

目前对ATC的诊断主要依靠凝血功能检测,如PT、APTT、TT、INR、血小板计数和纤维蛋白原浓度等。通常认为在严重创伤后存在以下状态即可诊断ATC :PT>18s、APTT>60s、TT>15s(较正常上限延长>50%)、INR>1.5或PT比值>1.2、血小板<100×109/L、纤维蛋白原<1.0g/L[3]。本资料结果显示,创伤性凝血病患者PT、APTT、TT、INR等凝血指标显著延长,血小板数量显著下降,符合创伤性凝血病患者诊断标准。高效液相色谱(HPLC)是一种准确度较高,分离范围广的快速检测方法[4],而质谱(MS)具有较高的灵敏度,能准确定性分析未知化合物,两者联用目前广泛应用于生物代谢组学研究。本研究采用UPLCMS/MS技术检测两组患者血清成分,发现创伤性凝血病患者血清L-苏氨酸、L-缬氨酸、L-赖氨酸、腺嘌呤、L-色氨酸、L-酪氨酸、L-谷氨酰胺水平显著下降,提示创伤性凝血病患者体内发生显著代谢变化,并且这些小分子代谢产物可能参与创伤性凝血病发病机制,其变化趋势对创伤性凝血病临床诊断具有一定的参考价值,也为后续从代谢组学角度进一步探索创伤性凝血病发病机制奠定基础。

既往对于ATC的发病机制的认识主要是凝血因子的消耗或稀释、低体温或酸中毒[5],至今这种“死亡三联症”仍是ATC病理生理的重要因素。ATC发生的病理生理学机制包括[6]天然抗凝机制功能异常,血小板功能障碍,纤维蛋白原的消耗,纤溶亢进等,但其完全机制尚未完全阐明。Sillesen等[7]研究表明创伤后蛋白多糖-1、糖萼蛋白多糖成分明显增加,二者能够诱导血栓调节蛋白中的硫酸软骨素糖胺聚糖切割凝血因子Ⅴa和凝血因子VⅢa的不同连接位点,导致凝血因子失活,或肝素增强抗凝血酶Ⅲ的作用来抑制凝血酶活性[8]。Ishikura等[9]研究发现创伤早期休克所致的低灌注能上调内皮细胞内血栓调节蛋白(TM)的表达,而TM与凝血酶结合成TM-凝血酶复合物,其在缺乏钙离子的情况下可放大蛋白C的激活效应,而蛋白C又抑制纤溶酶原激活剂抑制物1(PAI-1)的活性,导致纤溶亢进,从而导致凝血功能障碍。以上研究提示急性创伤性凝血病患者出现凝血功能失调,抗凝与纤溶系统失衡,导致凝血与纤溶系统相关的因子或蛋白增加或减少,从而引起凝血功能障碍。但上述相关凝血因子或蛋白特异性低,对急性创伤性凝血病患者的临床诊断及病情判断意义不大。本研究通过代谢组学方法发现创伤性凝血病患者体内部分氨基酸代谢水平与一般创伤患者有明显差异,提示这些氨基酸可能在创伤性凝血病的发生、发展中起重要的作用。目前代谢组学在安全性评价、新药开发、毒性标志物的筛选、疾病诊断等生命科学领域均有广泛应用[10-11]。在动物实验和临床试验中利用代谢组学的技术手段筛选和检测某种疾病潜在的内源性标志物具有重要意义,当机体发生某种病理生理变化时会引起机体关键代谢过程中内源性物质的比例和浓度变化,对这些代谢物的变化信息进行全面的分析研究就可能描绘出某种疾病的特征性的化学痕迹[12]。

本研究通过UPLC-MS/MS检测创伤性凝血病患者血液氨基酸、乳酸等小分子物质变化,结合凝血功能及生化指标检测等手段,阐明这些内源性代谢物在创伤性凝血病患者血液中的变化趋势。研究结果对创伤性凝血病的临床诊断及治疗均具有一定的指导意义,在保证较高诊断效能的前提下弥补现有诊断手段的不足,也为其他凝血功能障碍疾病探索新的研究方法。