大脑中动脉瘤显微手术夹闭治疗的效果分析

2019-08-28张力王汉东潘云曦丁可祝剑虹茅磊

张力 王汉东 潘云曦 丁可 祝剑虹 茅磊

大脑中动脉瘤(middle cerebral artery aneurysms,MCAA)的发病率在颅内动脉瘤中位于第三,其治疗方式多样,但目前最佳的治疗方式仍存在争议[1]。最新的动脉瘤性蛛网膜下腔出血处理指南推荐显微手术夹闭为首选的治疗方式[2]。为探讨MCAA患者行显微手术夹闭治疗的安全性及有效性,笔者回顾性分析了241例MCAA患者的诊治资料,现将结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性纳入东部战区总医院神经外科2008年5月至2018年5月连续收治的241例经CT血管成像(CTA)或DSA证实的MCAA患者,其中男108例,女133例;年龄15~81岁,平均(54±10)岁;病程1 h~5年,中位病程3(1,35) d;160例患者以意识障碍起病,55例以头晕或头痛为首发症状,2例以癫痫为首发症状,其余24例均为体检时发现。241例MCAA患者中,224例为单侧,17例为双侧,共258个动脉瘤,其中位于大脑中动脉M1段29个(11.2%),分叉部204个(79.1%),M2段19个(7.4%),M3段6个(2.3%);小型动脉瘤189个(73.3%),大型动脉瘤64个(24.8%),巨大型动脉瘤5个(1.9%);宽颈动脉瘤186个(72.1%),窄颈动脉瘤72个(27.9%);囊状动脉瘤135个(52.3%),梭形动脉瘤7个(2.7%),不规则形动脉瘤116个(45.0%)。

根据动脉瘤破裂与否,将患者分为破裂组(160例共172个动脉瘤)和未破裂组(81例共86个动脉瘤)。160例破裂患者,术前格拉斯哥昏迷量表(GCS)评分(8±2)分,141例表现为蛛网膜下腔出血,包括Hunt-Hess分级Ⅰ级25例,Ⅱ级49例,Ⅲ级30例,Ⅳ级36例,Ⅴ级1例,余19例表现为蛛网膜下腔出血合并脑内血肿,包括Hunt-Hess分级Ⅲ级5例,Ⅳ级12例,Ⅴ级2例,其中13例血肿位于颞叶,4例血肿位于外侧裂,2例血肿位于额叶。本研究方案经医院伦理委员会批准,所有纳入患者及患者家属签署了知情同意书。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:(1)术前经CTA或DSA证实并接受显微手术治疗的MCAA;(2)术后接受常规预防血管痉挛及脱水治疗并顺利出院的患者。排除标准:(1)合并其他部位颅内动脉瘤的患者;(2)合并其他颅脑疾病的患者。

1.3 手术方法

所有患者采用经翼点入路动脉瘤夹闭术或动脉瘤夹闭术+血肿清除术。(1)破裂患者,针对位于大脑中动脉M1段、分叉部且仅表现为蛛网膜下腔出血的MCAA,采用经外侧裂近端途径,打开硬脑膜后先沿额叶侧分离外侧裂,打开外侧裂池,逐步向外侧裂近端分离,缓慢释放脑脊液以降低颅内压,随后在大脑中动脉M1段或分叉部见动脉瘤,解剖分离瘤颈后用永久无磁动脉瘤夹(蛇牌公司,德国)夹闭动脉瘤颈;针对位于大脑中动脉M2、M3段且仅表现为蛛网膜下腔出血的MCAA或合并额叶、外侧裂血肿的MCAA,采用经外侧裂远端途径,打开外侧裂池后逐步向外侧裂远端分离,找到动脉瘤后解剖分离瘤颈并夹闭。合并血肿者可先清除部分血肿,缓解颅内压,随后在血肿腔内找到动脉瘤,解剖分离瘤颈后予以夹闭;针对合并颞叶血肿的MCAA,采用经颞上回途径,打开硬脑膜后经颞叶造瘘,清除部分血肿,随后在血肿腔内找到动脉瘤,解剖分离瘤颈后予以夹闭。(2)未破裂组患者,针对位于大脑中动脉M1段、分叉部的MCAA,采用经外侧裂近端途径;针对位于大脑中动脉M2、M3段的MCAA,采用经外侧裂远端途径。(3)对于瘤颈宽大或形态不规则的大型或巨大型动脉瘤,在保证载瘤动脉通畅的情况下,先用大瘤夹夹闭,夹闭不全处用小瘤夹夹闭,再电凝瘤壁或用双极电凝电灼瘤体,形成适当的瘤颈后再夹闭。对于血栓形成或硬化性动脉瘤,先临时阻断载瘤动脉,再切开瘤壁,迅速分块切除瘤内机化血栓,在瘤体塌陷后确认并分离瘤颈,随后夹闭。载瘤动脉临时阻断时间不宜超过15 min,以免引起脑缺血,临时阻断后要重新塑形,以保证其通畅。动脉瘤夹闭后穿刺瘤腔无活动性出血,动脉瘤塌陷,随后用吲哚菁绿血管造影示大脑中动脉各分支血流通畅,动脉瘤不显影,最后应用微血管多普勒超声探测大脑中动脉各分支示血流良好,则显示动脉瘤夹闭成功。

1.4 术后治疗

术后常规予以尼莫地平静脉泵注射以预防血管痉挛,阿司匹林口服以抗血小板聚集,其余予以脱水、扩容和营养神经等治疗。

1.5 术后观察及随访

术后复查头部CTA(术后3~5 d)或DSA(出院前)以进一步确定动脉瘤治疗情况;观察两组患者术后并发症发生情况,并给予相应的处理措施。破裂组160例患者中,78例术后定期进行临床及影像学随访,随访时间为1个月~8年,中位随访时间6(4,12)个月。未破裂组81例患者中,45例术后定期进行临床及影像学随访,随访时间为3个月~7年,中位随访时间10(4,24)个月。均询问患者主诉及复查头部CTA或DSA。

1.6 评价标准

动脉瘤大小:动脉瘤直径<10 mm为小型动脉瘤, 10~25 mm为大型动脉瘤,>25 mm为巨大型动脉瘤[3]。瘤颈宽度>4 mm或颈体比>0.5为宽颈动脉瘤,瘤颈宽度≤4 mm或颈体比≤0.5为窄颈动脉瘤[4]。GCS评分标准参照文献[5]。Hunt-Hess分级标准参照文献[6]。

1.7 统计学分析

2 结果

2.1 两组患者一般及临床资料比较

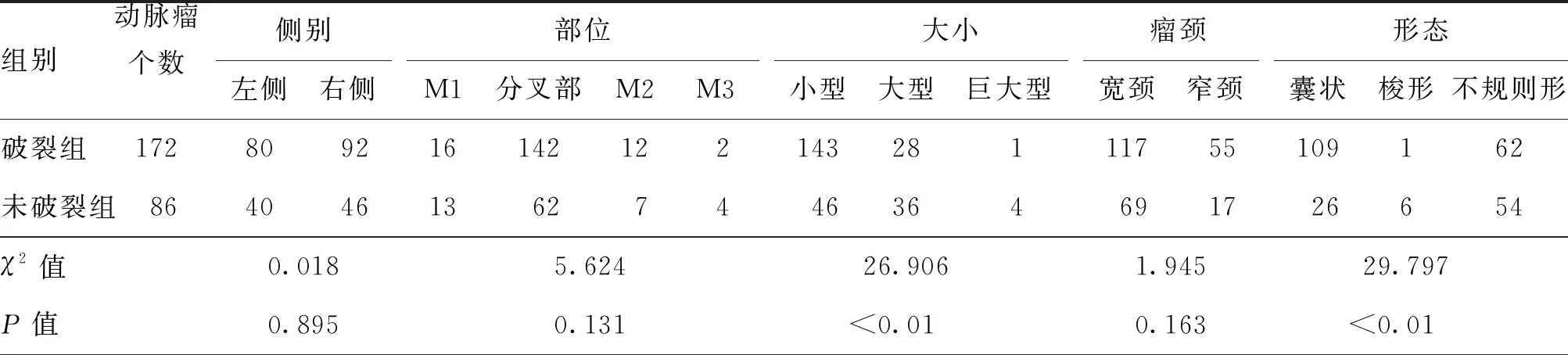

两组患者性别、年龄比较,差异无统计学意义(均P>0.05),临床表现比较,差异有统计学意义(P<0.01,表1)。两组动脉瘤大小、形态比较,差异均有统计学意义(均P<0.01),动脉瘤侧别、部位、瘤颈大小差异均无统计学意义(均P>0.05,表2)。

表1 破裂与未破裂组大脑中动脉瘤患者的 一般资料及临床表现比较

注:a为χ2值,b为t值

2.2 手术结果

破裂组160例患者中,131例采用经外侧裂近端途径,16例采用经外侧裂远端途径,13例采用经颞上回途径;未破裂组81例患者中,70例采用经外侧裂近端途径,11例采用经外侧裂远端途径。两组患者术中显微镜下动脉瘤均被完全夹闭,合并脑内血肿者血肿均完全清除,术中吲哚菁绿血管造影示大脑中动脉各分支血流通畅,动脉瘤不显影,微血管多普勒超声显示大脑中动脉各分支示血流良好。

表2 破裂与未破裂组大脑中动脉瘤患者的动脉瘤情况比较(个)

2.3 术后并发症

160例破裂组患者中, 9例(5.6%)术后出现大脑中动脉分支供血区域的脑梗死,其中3例表现为偏瘫,2例表现为肌力下降,1例表现为口角歪斜,予以抗血管痉挛、抗血小板聚集、改善脑功能、清除自由基等治疗后病情未加重,其余3例表现为意识障碍,脑组织肿胀明显,予以硬脑膜扩大修补术+去骨瓣减压术,术后给予综合治疗后病情未加重;3例(1.9%)术后出现脑积水,予以脑室-腹腔分流术后病情好转;2例(1.2%)术后出现不明原因的脑出血,行血肿清除术,术后给予综合治疗后病情好转;术后并发症发生率为8.8%(14/160)。81例未破裂组患者中,7例(8.6%)术后出现大脑中动脉分支供血区域的脑梗死,其中3例表现为偏瘫,2例表现为肌力下降,2例表现为失语,予以抗血管痉挛、抗血小板聚集、改善脑功能、清除自由基等治疗后病情未加重。两组术后并发症发生率比较,差异无统计学意义(χ2=3.280,P=0.194)。

2.4 术后复查及随访结果

术后复查CTA或DSA,两组患者均未见动脉瘤。破裂组患者术后(15±2) d GCS评分为(9±3)分,与术前评分比较,差异有统计学意义(t=-6.240,P<0.01),其中78例患者经随访无动脉瘤复发;未破裂组45例患者经随访无动脉瘤复发。

3 讨论

3.1 MCAA的临床特征及诊断

MCAA占颅内动脉瘤的18%~20%,多见于大脑中动脉分叉部,分叉部动脉瘤约占MCAA的80%[7]。因大脑中动脉血流速度快,分叉部受到的冲击力大,因此分叉部更易形成动脉瘤[8]。MCAA一般以破裂出血起病,可形成蛛网膜下腔出血或脑内出血。蛛网膜下腔出血在头部CT上可表现为外侧裂弧形高密度影,而脑内出血在头部CT上可表现为颞叶、外侧裂或额叶的血肿甚至破入脑室,常被误诊为高血压脑出血[9]。因此头部CT表现为颅内出血时,为明确是否为动脉瘤破裂引起,应进一步行CTA或DSA检查[8]。CTA可明确动脉瘤的形态以及动脉瘤与载瘤动脉、邻近血管的解剖关系,对术中解剖瘤颈、夹闭动脉瘤意义重大[9]。但DSA仍是诊断MCAA的金标准,尤其对于微小动脉瘤的敏感度优于CTA。DSA可明确动脉瘤的部位、形态、大小和方向,为手术方式的选择提供依据[10]。本组病例共258个MCAA,其中204个(79.1%)位于大脑中动脉分叉部,与文献报道的一致[7]。此外,本组241例患者中160例以意识障碍起病,头部CT表现为颅内出血,均不能排除动脉瘤破裂出血,遂进一步行CTA或DSA检查后确诊为MCAA,并根据检查结果选择手术方式。因此结合文献笔者认为,对突发意识障碍的患者,首先应行头部CT检查明确有无颅内出血,对有颅内出血且怀疑动脉瘤的患者应进一步行CTA或DSA检查明确诊断,并根据检查结果制定治疗方案。

3.2 MCAA的显微手术治疗

显微手术治疗MCAA的方式包括动脉瘤孤立术、动脉瘤包裹术和动脉瘤夹闭术等。由于动脉瘤孤立术和包裹术发生术后再出血及复发的风险高,目前已很少应用于临床。相对于孤立术和包裹术而言,动脉瘤夹闭术效果确切且术后并发生少,应用较广泛[11]。显微手术夹闭的主要原则是妥善处理动脉瘤,既要避免夹闭过少引起动脉瘤残留,出现动脉瘤再出血或复发等并发症,又要避免夹闭过多引起载瘤动脉及分支血管闭塞,出现脑梗死等并发症[11]。此外,对于有脑内血肿的患者应完全清除血肿,控制出血。术中可先清除部分血肿来缓解颅内压,避免强行牵拉脑组织造成损伤。并且在动脉瘤夹闭之前不要求完全清除血肿,防止引起动脉瘤再次破裂[1]。MCAA夹闭术常采用翼点入路,对于出血量大需行血肿清除+去骨瓣减压+硬膜扩大修补术的患者可采用扩大翼点入路[12]。显露动脉瘤的方式包括外侧裂远端途径、外侧裂近端途径和颞上回途径。外侧裂远端途径适用于各个部位的动脉瘤,尤其是合并外侧裂或额叶血肿的动脉瘤,优点是早期开放外侧裂池,释放脑脊液,清除血肿,缓解颅内压,有利于充分暴露动脉瘤,且该入路对脑组织牵拉较轻,不易造成额叶损伤;缺点是先暴露动脉瘤顶部,一旦动脉瘤破裂不易控制出血。外侧裂近端途径适用于位于大脑中动脉主干或分叉部的动脉瘤。其优点是易于控制载瘤动脉,便于临时阻断;缺点是对脑组织牵拉较重,容易造成额叶损伤。颞上回途径适用于合并颞叶血肿的动脉瘤。其优点是直接颞叶造瘘清除血肿,夹闭动脉瘤,避免分离外侧裂;缺点是不能事先暴露载瘤动脉,并且在血肿内寻找动脉瘤有一定难度[13]。本组患者均采用翼点入路MCAA夹闭术,对于合并外侧裂或额叶血肿的患者采用外侧裂远端途径处理动脉瘤,对于合并颞叶血肿的患者采用颞上回途径处理动脉瘤,对于未破裂动脉瘤或蛛网膜下腔出血的患者则根据CTA或DSA结果决定手术方式。本组患者术中显微镜下动脉瘤均被完全夹闭,术中吲哚菁绿血管造影示大脑中动脉各分支血流通畅,动脉瘤不显影,且破裂组术后GCS评分示患者的意识状态较术前明显改善,表明显微手术治疗MCAA的有效性值得肯定。此外,本组患者中有69个大型或巨大型MCAA。大型或巨大型MCAA因存在瘤体大、瘤颈宽而不规则、载瘤动脉成为动脉瘤一部分、动脉瘤发出多支小穿支动脉、瘤壁钙化、瘤腔内血栓或粥样硬化斑块形成等因素,使得直接夹闭动脉瘤较为困难[14-15]。单纯动脉瘤夹闭往往难以达到目的,需合理采用载瘤动脉临时阻断、动脉瘤减压、组合夹闭等综合手段。本组大型或巨大型MCAA患者术后复查CTA或DSA均未见动脉瘤残留,表明显微手术治疗大型或巨大型MCAA的效果值得肯定。因此结合文献笔者认为,显微手术治疗MCAA可采用翼点入路,而对于动脉瘤的暴露需根据患者的病情及检查结果选择不同的方式。此外,对于大型或巨大型动脉瘤需根据动脉瘤的特征采取相应的治疗手段。

尽管目前显微手术夹闭治疗MCAA已成熟,但术后仍有部分患者出现并发症,其中脑梗死是MCAA术后严重的并发症之一[4]。本组破裂组和未破裂组动脉瘤患者术后共21例(8.7%)发生并发症,最常见的并发症均为脑梗死,结合文献[16-17],笔者认为,术后并发脑梗死的原因主要包括:(1)大脑中动脉M1末端及远端分支狭窄。术中夹闭动脉瘤时导致M1末端或远端分支狭窄,直接形成该区域脑组织梗死。(2)分支损伤。豆纹动脉供应基底节区血供,由大脑中动脉垂直分出,是大脑中动脉的末支动脉,吻合支少,若因术中误伤受损,容易形成基底节区梗死灶,尤其是外侧豆纹动脉损伤,引起内囊后支梗死,导致患者术后偏瘫。(3)脑血管痉挛。脑组织受损后大量降解5-羟色胺、血管内皮因子等物质,降解产物反复刺激脑血管,引起血管内膜损伤,进而导致脑血管持续痉挛,造成脑梗死。因此,为尽量避免术后脑梗死的发生,笔者认为术中操作应仔细,既要完全夹闭动脉瘤颈,又要保证载瘤动脉及分支血管通畅。术中可应用吲哚菁绿血管造影和微血管多普勒超声术中监测动脉瘤和载瘤动脉的血流情况,及时发现夹闭不充分和误夹的情况,根据监测结果调整动脉瘤夹位置。术后使用尼莫地平静脉泵注射预防血管痉挛和阿司匹林口服抗血小板聚集,防止脑梗死的发生。但若术后确诊并发脑梗死应予以改善脑功能、清除自由基等综合治疗措施,必要时予以手术治疗。本组未破裂动脉瘤患者术后仅并发脑梗死,而破裂动脉瘤患者术后除并发脑梗死外,还并发脑积水和颅内再出血,这也与破裂动脉瘤患者的病理生理特征密切相关。脑积水与动脉瘤破裂后引起的蛛网膜下腔出血及脑出血等有关。动脉瘤性蛛网膜下腔出血持续刺激蛛网膜下腔,引起蛛网膜黏连,增加蛛网膜纤维厚度,造成脑脊液循环与吸收速度减慢,引发脑室持续性扩张,最终导致脑积水[18]。此外,动脉瘤破裂后大量血块聚集在基底池,压迫和阻塞第四脑室、室间孔和中脑导水管,引起脑积水[19]。而术后再出血可能与患者高血压病等有关。动脉瘤破裂患者往往有高血压等诱因,若术中仅依靠止血材料压迫止血会造成止血不彻底,术后患者血压的波动会造成颅内再出血[20]。对于脑积水患者可行脑室-腹腔分流术;对于颅内再出血患者,若出血量小可予以保守治疗,若出血量大引起明显的占位效应需积极手术治疗。因此结合文献笔者认为,显微手术夹闭治疗MCAA术后常见的并发症包括脑梗死、脑积水、颅内再出血等,术中仔细操作、彻底止血,术后严格控制血压、预防血管痉挛等可降低以上并发症的发生率。

由于本研究是单中心的回顾性研究,且缺乏更长时间的随访数据,得出的结论可能存在片面性。因此,期待有多中心、大样本的临床随机对照试验以进一步验证显微手术夹闭治疗MCAA的安全有效性。此外,对MCAA患者应进行更加严密和更长期的随访观察,以期得到更多的信息,从而对本病的临床特征、转归和自然史有更深入的了解。