雾霾污染、规制治理与公众参与的演化仿真研究

2019-08-15初钊鹏卞晨刘昌新朱婧

初钊鹏 卞晨 刘昌新 朱婧

摘要 研究公众参与雾霾治理和地方政府规制污染企业减排的策略选择对于“坚持全民共治、源头防治,持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战”具有重要的理论与现实意义。本文首先基于一个公众以健康损失和迁徙损失为代价要求地方政府规制污染企业减排的“公众不参与,政府不规制”囚徒困境博弈模型,然后引入中央政府环保督查和公众参与第三方监管,构建中央-地方-公众三方非合作演化博弈模型,借助数值模拟技术对模型收敛于理想“合作”演化均衡进行实证分析。研究发现,中央政府能够以环境行政管制调控地方政府不规制行为与动机,公众参与的第三方监管作用以改变地方政府理性预期为前提,系统能够实现“中央给压力,地方来推动,公众都参与”理想演化稳定均衡。进一步研究表明,对于地方政府环境规制策略影响公众第三方监管可完全替代中央政府行政管制作用,有助于形成解决大气污染防治地方政府“中梗阻”问题的共同制约机制。新时期,为了构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的“合作”治理模式,中国环境管理需要形成生态文明理性预期,建立环保督查长效机制;强化地方治污监督责任,落实企业主体治污责任;保障公众参与法律途径,完善公众参与监督机制。

关键词 公众参与;环境规制;演化博弈;数值仿真

中图分类号 F062.2

文献标识码 A文章编号 1002-2104(2019)07-0101-11DOI:10.12062/cpre.20190308

2013年,中國发布实施了《大气污染防治行动计划》,近年来空气质量不断改善,但目前大气环境保护仍面临巨大压力,治理效果与社会公众期盼还有差距。为了实现“坚持全民共治、源头防治,持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战”治理目标,十九大报告提出“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”。然而,如果不能解决政府、企业和公众(社会组织)在大气污染防治集体行动从“非合作”到“合作”博弈关系,共治体系治理制度创新将无法实现打赢蓝天保卫战政策落地。从环境规制看,由于中央政府信息不对称和地方政府间环境规制竞争,导致政府主导雾霾污染规制治理存在“上有政策、下有对策”非合作关系[1]。从源头治理看,地方政府与污染企业存在共谋行为,因为造成雾霾污染部分污染源企业是地方政府财政援助企业或是地方利税大户,致使企业履行治污主体责任往往流于形式[2]。从公众参与看,“PM2.5事件”引发了社会公众舆论不断放大空气污染政府责任和问题,但由于政策论证局限于专家和官员等精英群体,公众权力难以形成参与政策制定的影响力[3]。尤其是,中国环境保护政策在地方政府层面存在“中梗阻”现象,无法落实地方治污监督责任与企业治污主体责任也不能引导实施全民治污行动[4]。因此,在中国致力于实施生态文明建设新时代,构建政府为主导、企业为主体和公众参与的共治体系就必须对“中央给压力,地方来推动,公众都参与”理想化“合作”博弈提出解决方案。

1 文献综述

以史为鉴,伦敦和洛杉矶空气污染事件成为不可承受之重。国外早期调查研究发现个体对空气污染感知与本地区空气质量直接相关[5],并且感知度随着空气污染加剧而愈发关切[6]。受访者可能由于“恋地情结”而偏好本地区空气质量优于其他地区[7],也可能对污染源经济依赖程度造成对本地区空气质量感知误差[8]。但公众对空气污染可能带来健康风险保持强烈关注[9],通常表现出焦虑、抱怨、抑郁和愤怒等心理特征变化[10],甚至因氧化物和硫化物排放增加可能引发精神疾病[11],对于公众健康风险评估结果有助于将空气质量问题保留在当地政治议程上[12]。国内近期关于公众对雾霾感知调查基本得到了与上述一致结论。公众认为在雾霾控制方面政府应该负更大责任[13],在选择谁是“治理雾霾的最主要责任者”时,近半数居民选择政府,同时63.9%参与者曾考虑要求政府部门采取行动关注并解决雾霾问题[14]。公众为了表达对雾霾治理诉求积极向政府举报甚至诉讼。石家庄市民李贵欣于2014年2月20日起诉石家庄市环境保护局,以石家庄PM2.5年均值超标3.4倍,侵犯公民生命权与健康权为由要求赔偿。在2017年环保部受理群众举报案件中,大气举报达到56.7%占受理案件总数近六成。在雾霾污染应对方面,处于社会中下层公众多不得不选择忍受,忍受意味生存所需工作机会和经济收入,但高收入群体因空气质量差而宁愿选择“用脚投票”迁移比例远远高于低收入群体[15]。重污染空气不仅造成雾霾严重地区面临高素质人口外流,还会阻碍高素质人口流入。北京空气污染不仅促使部分国际人才离京,而且大大增加了公司招募国际人才难度,雾霾迫使部分中上社会阶层流出与望而却步,长期来看不利于改善北京人口结构[16]。地方政府官员虽然也具有“雾霾受害者”公众身份,但“政治人”和“经济人”双重身份的关注点依然在政绩和经济方面。

环境规制作为规制竞争重要“政策工具”受到地方政府自由裁量权策略互动[17]。分权化改革为地方政府官员带来强烈GDP激励,同级政府为了从上级政府得到更多财政税收返还和政治晋升指标而展开环境规制“逐底”竞争[18]。一方面,地方政府基于政治经济利益最大化竞相为辖区污染企业提供“污染避难所”,对污染企业放松环境管制,以增加地方GDP而加重雾霾污染。另一方面,污染企业根据利润最大化原则具有从事影子经济生产动机,以逃避环境规制和节约减排成本。研究表明污染企业影子经济规模扩大会加剧雾霾污染,地方政府不作为甚至腐败不利于改善空气质量,二者交互作用将持续恶化环境[19]。中央政府对于地方落实治污监督责任与企业治污主体责任必须进行环境行政管制。但在多重任务委托代理现实中,我国科层制结构环境规制极易造成上下级政府信息不对称。中央政府与地方政府对于雾霾治理偏好并不一致,即使中央政府提供与全社会福利最大化偏好相符的制度安排,地方政府及政府官员偏好也可能基于自身利益考虑而相机抉择偏离中央政府偏好。尤其是,中央政府对地方政府执行环境规制监管能力有限,无法解决地方政府与污染企业共谋弱化环境规制刚性约束问题。公众参与的意义就在于强化中央政府监管力度,完成对地方政府环保工作和企业排污行为监督。因为,公众以第三方监管参与环境保护、维护或争取环境正义,如同在政府利益和企业利益之间隔成一道警戒线,可以有效监督政府与企业利益合谋行为,预防或弱化环境规制被政企合谋“俘虏”[2]。

环境规制执行与监管涉及政府、企业和公众等共治主体多重利益关系博弈。有限理性共治主体策略选择不仅受到对方策略影响,同一种群某个体策略变动还将引起其他个体策略动态变化,这种多个体间互动博弈特征决定了动态演化博弈方法适宜研究环境规制问题。关于中国环境规制实施共治主体演化博弈研究主要集中在四个方面:一是研究政府与企业之间环境行为博弈关系,金帅[20]运用演化博弈理论研究了政府环境监管过程中动态惩罚机制对企业环境行为影响演化动态;焦建玲[21]基于静态和动态碳减排奖惩机制视角,分析了碳配额、碳交易价格、政府监督成本和企业减排投资对演化稳定策略影响;付喜娥[22]建立了政府与企业合作建设绿色基础设施演化博弈模型,发现在不合作会受到声誉损失假设条件下最终博弈会演化到互相合作;崔雅雯[23]运用演化博弈论分析了供给侧改革政府规制对企业群体标准化行为演化结果。二是研究地方政府间环境规制非完全执行竞争关系,初钊鹏[1]发现跨区域联防联治面临环境外部性困扰和集体行动困境的根源是地方政府作为雾霾合作治理集体成员收益是不对称的,纠正环境外部性市场失灵需要引入对地方政府执行环境规制约束机制;潘峰[24]比较研究了约束机制存在与否两种情景下,地方政府权衡环境规制收益和环境规制成本策略选择,以及种群实现演化稳定均衡环境规制政策工具;彭皓玥[25]建立跨區域生态规制演化博弈模型,剖析不同情形下相邻地方政府博弈行为以及模型中鞍点向稳定点演化政策路径。三是研究中央政府与地方政府委托代理框架下环境规制执行策略选择。潘峰[26]基于央地政府在环境规制中互动行为建立非对称演化博弈模型,分析中央政府与地方政府环境规制决策演化过程;王欢明[27]在此基础上引入中央政府激励机制从规制效果和规制强度分析中央政府与地方政府最优规制策略;高明[28]对中央政府约束地方政府执行环境规制演化博弈均衡进行研究,试图从中央约束强度和地方合作成本博弈中认识合作治理联盟稳定性;游达明[29]研究了相邻地方政府投资环境保护行为正外部性与投资经济行为负外部性对中央政府和地方政府环境规制选择策略影响,并分析了对全社会而言(不监管,执行)理想演化稳定均衡。四是研究环境规制实施过程中治理主体多重(三方)利益关系博弈,徐松鹤[30]基于演化博弈理论研究了公众参与地方政府和企业环境治理决策演化过程;游达明[31]研究了公众举报作为政府监督信息纳入到政府环境规制与企业生态技术创新行为选择演化博弈模型;曹霞[32-33]基于利益相关者利益与权利分析,构建了政府、企业与消费者之间三方演化博弈模型,并对环境规制下企业绿色技术创新博弈结果进行数值仿真;Duan[34]建立了两种基于系统动力学的政府、企业和公众三方演化博弈模型,并比较两种模型对博弈参与方在环境规制策略选择影响,发现政策组合策略能更好地实现理想环境监管模式;曲卫华[35]构建了雾霾治理企业、政府与公众三方演化博弈模型,并用数值仿真分析了在理想演化博弈稳定策略情景下不同政策参数对演化结果影响。

上述研究对本文有重要引导和启发,但现有文献关于公众参与通常以外生机制嵌套在政府与企业两方博弈模型,无法令人满意的解释公众参与环境规制执行与监管的作用机理。少数文献以“中性政府”预先假设构建政府、企业与公众三方博弈模型,但事实上,只有中央政府才具备泛利化“中性政府”假设[36],地方政府则是理性“政治经济人”,缺乏中央政府制度保障,社会公众很难依靠自身力量直接改变政企合谋行为模式。此外,委托代理框架下,中央政府因信息不对称和监管能力有限难以改变我国地方政府环境规制执行的“中梗阻”现象。因此,如何引入公众参与机制来强化中央政府对地方政府监管力度,是一项十分必要且有意义的研究。尤其是在共治体系中,将公众参与第三方监管作用纳入环境规制,有助于中央政府增强环境保护政策落地的执行效果与公众支持。鉴于此,本文首先建立一个公众不参与和地方政府不规制的囚徒困境博弈模型,进而引入中央政府环境行政管制并行公众参与第三方监管机制,构建三方非合作演化博弈模型,研究博弈参与方演化稳定策略,提出雾霾治理理想化“合作”博弈解决方案,希冀为“打赢蓝天保卫战,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”提供政策建议。

2 公众参与和地方政府博弈的囚徒困境

回顾伦敦、洛杉矶等地区数十年治理雾霾历程,减少大气污染唯一途径是降低污染物排放,最有效措施就是公众参与、推动和有效监督。从政府合法性角度,地方政府权力来源于社会公众,承担民意履责是地方政府第一要义。因此,社会公众有能力和资格通过民意反馈方式施压地方政府,影响地方政府行为和维护公民自身利益。然而,地方政府在“维稳”压力下对公众群体性诉求行为实行更为严格限制,致使公众向地方政府施压参与权利得到削弱。此外,由于社会公众制约和影响地方政府并不像中央政府能够决定地方官员任免,因此社会公众对地方政府施政影响相对有限。尽管地方政府受到自上中央政府政治压力和自下社会公众民意压力,但出于对自身政治经济利益考量,地方政府在既定制度约束下的理性行为是在明面上出台了各种规定对雾霾天气进行治理,而在具体执行和监管上却容易流于形式[37]。由此,地方政府以“庇护关系”与污染企业形成合谋利益共同体,社会公众作为雾霾污染弱势群体陷入与地方政府博弈囚徒困境,见以下模型假设。

假设1:当地方政府辖区污染企业超标排放污染物导致公众利益受到侵害时,公众可以采取“忍受”策略,即对污染企业侵害行为采取容忍或者寄希望于政府规制。公众也可以采取“抗争”策略,即通过举报、信访、控告等环境抗争手段维护自身合法权益。地方政府针对辖区污染企业超标排放,可能为了公众利益而对污染企业进行“规制”,也可能担心对污染企业环境规制影响地区经济发展而“不规制”。

假设2:当地方政府采取“规制”策略时,能够起到要求污染企业减排规制效果,同时也产生规制成本。当地方政府采取“不规制”策略时,公众身体健康受到损害,在长期地方政府也会受到因辖区劳动力减损以及公众“用脚投票”迁移而带来损失。

假设3:当公众采取“抗争”策略而地方政府进行环境规制时,公众得到污染企业负外部性补偿金,当地方政府不进行环境规制时,公众利益诉求得不到满足。公众抗争时,会产生抗争成本。

根据上述关于公众与地方政府博弈问题描述和研究假设,表1所示博弈模型给出了博弈参与方各自策略行为收益矩阵。

根据表1,C1是公众环境抗争成本;C2是政府对污染企业进行环境规制成本以及因环境规制带来地方经济损失;F是地方政府环境不规制(相较于进行环境规制)给公众带来生命健康净损失;H1是地方政府不进行环境规制造成长期因劳动力减损而导致经济损失;H2是公众抗争而地方政府不规制带来长期劳动力流失造成经济损失;Q是公众进行抗争而地方政府进行环境规制时公众得到企业负外部性补偿金。

地方政府是以政治经济利益最大化原则做出是否执行雾霾治理决策。地方政府决策行为具有短视性,即为了任期内尽可能发展GDP更关注短期经济利益而忽视长远利益甚至舍弃环境损失。在短期,无论劳动力减损造成H1损失还是劳动力流失造成H2损失都比较小,真正关系地方政府利益C2则是巨大的,即C2>H1+H2。因此,无论公众选择抗争还是忍受,不规制策略是地方政府上策均衡。当地方政府选择不规制时,选择忍受是公众上策均衡,模型纳什均衡为(忍受,不规制)。这也解释了现实中许多重污染地区公众不参与污染治理、地方政府不落实地方治污监督责任与企业治污主体责任的原因。

如果中央政府能够转变地方政府官员政绩观和发展观,那么环境损失就会纳入雾霾治理决策成本收益分析。上述支付矩阵纳什均衡在引入环境损失后可能发生变化,见表2。

根据表2,地方政府官员“短视”问题得到很好解决。即使在短期地方政府不考虑H1与H2,是否选择规制策略取决于C2与Δ比较。很明显先污染后治理甚至不治理造成环境损失远远大于环境规制成本与由此带来经济损失之和,地方政府只要认为Δ大于C2就会选择规制策略。这种情况下,无论公众是否选择抗争,只要地方政府规制污染企业,那么空气质量改善是预期可持续的,在长期也不会有H1和H2损失,公众对雾霾污染治理诉求可得到解决。

通过上面静态模型分析,可以发现在新的机制下地方政府具有了环境规制动机,但仍不能解释在多个地方政府决策相互影响下这种博弈格局将如何改变。打破地方政府短视囚徒困境必须引入中央政府环保督查,并置于同一博弈框架保障雾霾治理公众参与途径。为了更好地推演中央政府、地方政府以及公众三方动态博弈,本文构建了三方演化博弈模型,以分析博弈各方策略演化路径。

3 中央-地方-公众模型演化稳定均衡

3.1 演化博弈模型假设

假设4:中央政府是泛利化“中性政府”不与其他政府结盟也不被任何利益集团俘获。中央政府针对地方政府包庇辖区污染企业排污和无视社会公众雾霾治理诉求必须有所作为,采取严格督查与宽松督查策略强化地方政府规制污染企业和保障公众环境维权参与途径。

假设5:为了激励地方政府进行环境规制,中央政府拨付专项治理资金用于补偿地方政府环境规制成本以及因规制带来经济损失,若中央环保督察发现地方政府不规制,地方政府不但退还专项治理资金而且受到政治处罚。

假设6:为了激励公众参与环境治理,中央政府通过地方政府对公众维护自身合法权益抗争行为予以奖励。公众参与会获得由中央政府提供专项奖励资金。当公众参与抗争,而地方政府不规制被中央政府督查发现,公众会获得由地方政府支付“负外部性补偿金”。当公众忍受或者地方政府不规制未被中央政府督查发现,公众没有补偿。

根据上述中央政府、地方政府和公众关于雾霾治理博弈问题描述和研究假设,表3所示博弈模型给出了博弈参与方各自策略行为收益矩阵。

根据表3,C3是中央政府环保督查成本;β是中央政府环保督查概率;J是中央政府给予地方政府专项转移支付;W是中央政府予以公众抗争专项奖励资金。Δ是地方政府不进行环境规制(相较于进行环境规制)带来辖区环境净损失;P是地方政府不规制被中央政府督查发现而受到政治处罚;α是地方经济占全国经济权重系数;η是地方环境质量对全国外部性影响系数。Q是公众进行抗争而地方政府进行环境规制时公众得到企业负外部性补偿,或是公众抗争、地方政府不规制被中央政府督查发现时,地方政府给予公众负外部性补偿。

3.2 演化过程的均衡点

在初始阶段,假设公众选择抗争概率为x(0≤x≤1),忍受概率为1-x;地方政府选择规制概率为y(0≤y≤1),不规制概率为1-y;中央政府选择严格督查概率为z(0≤z≤1),宽松督查概率为1-z。

公众选择抗争和忍受期望效用及种群效用分别为:

可以证明系统(J)必然存在8个三种群采纳纯策略平衡点,可能存在3个单种群采纳纯策略平衡点和1个混合策略均衡点[2]。

3.3 平衡点稳定性分析

在多种群演化博弈中,纯策略均衡是严格纳什均衡即是演化稳定均衡[38]。根据李亚普洛夫稳定性条件,Jacobian矩阵所有特征值均具有负实部是复制动态系统均衡点满足演化稳定策略的充要条件[39]。系统(J)Jacobian矩阵为:

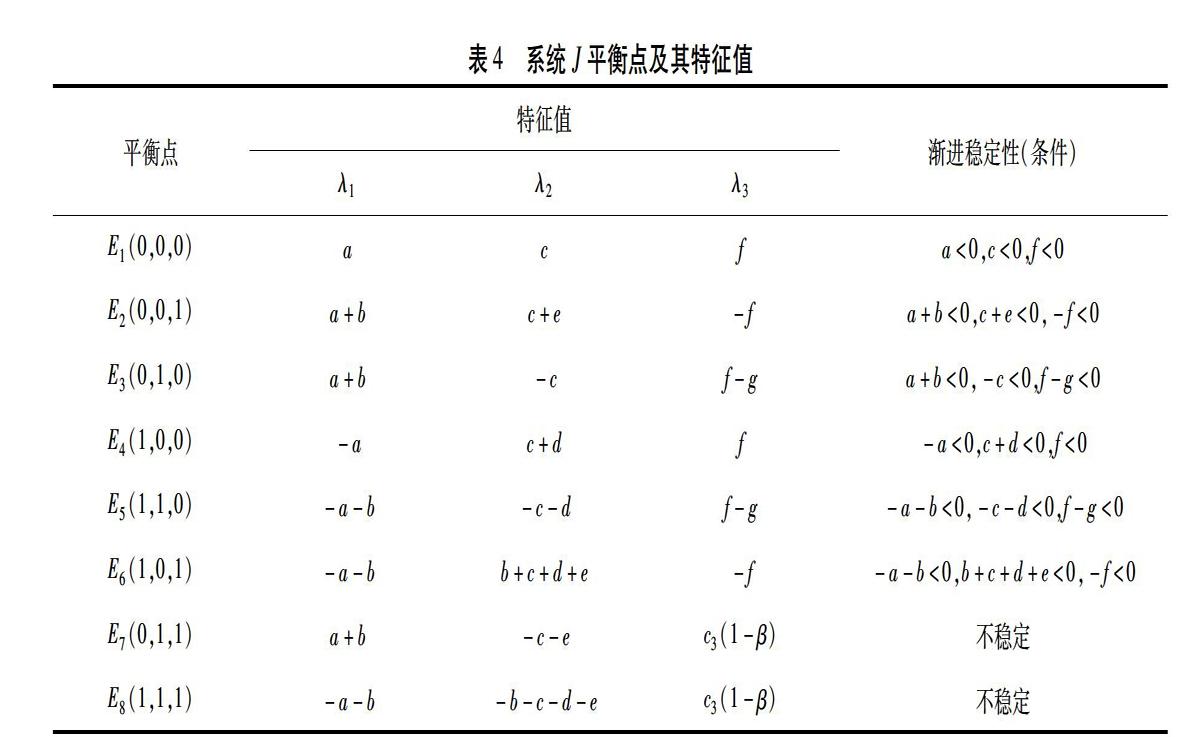

根据式(12),平衡点是稳定的(为汇)判别条件是全部特征值λ<0;平衡点是不稳定的(为源)判别条件是有一个特征值λ>0;平衡点是不稳定的(鞍点)判别条件是特征值λ存在一正两负或一负两正[40]。系統(J)8个纯策略平衡点及其特征值见表4。

4 理想演化稳定策略仿真

上述关于平衡点稳定性分析,可以发现在雾霾治理委托代理框架下,中央政府因信任地方政府规制污染企业减排而降低环保督查力度同时鼓励公众行使第三方监管权利,即E3(1,1,0)代表公众抗争、地方政府规制、中央政府宽松督查,是系统收敛于共治主体合作治理提高社会福利水平最佳理想状态。在中央政府选择宽松督查策略下,如何让抗争策略和规制策略逐渐被更多公众和地方政府选择?由此需要中央政府对地方政府实行环境行政管制并保障公众参与雾霾治理途径,从而对实现雾霾治理系统工程“中央给压力、地方来推动、公众都参与”理想演化稳定均衡最优控制。本文拟在改变政策工具参数取值情况下,模拟系统收敛于理想演化稳定均衡路径,分析政策工具对博弈参与方演化稳定策略影响。