调畅气机法治疗痰湿中阻型眩晕的临床观察

2019-08-15王龙飞方之勇

王龙飞 方之勇

后循环缺血是因椎-基底动脉系统血管狭窄、原位血栓形成或栓塞导致的脑组织缺血而引起的临床综合征[1],其发病率约占缺血性脑血管疾病的20%[2],大动脉粥样硬化为主要发病原因之一,血栓栓塞是其发病的机制[1,3],眩晕是后循环缺血最常见或首发的临床表现[4,5],通常不伴有神经功能缺损症状,常伴有恶心、呕吐、共济失调等。后循环缺血性眩晕是临床常见病、多发病,且多见于中老年人[6],因其病程长,易发作,不仅给患者带来很大的身心痛苦,在治疗中方法也单一,笔者使用中药方法治疗此类患者48例,与单纯的西药比,效果颇为满意,现将具体治疗报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取襄阳市中医医院2017年12月—2018年10月门诊诊治的48例痰湿中阻型眩晕的患者,入组标准符合《中医病证诊断疗效标准》[7],并随机分为观察组(24例)和对照组(24例),观察组男14例,女10例,年龄在33~77岁之间,平均年龄(51.2±1.3)岁,病程1~20年,平均(10.7±0.9)年;对照组男13例,女11例,年龄在32~75岁之间,平均年龄(51.5±0.8)岁,病程1~18年,平均(10.3±1.1)年;2组患者在年龄、病程上差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

1.2 纳入标准 1)所有诊治的病人均符合后循环缺血的诊断标准[8,9];2)反复发作的头晕,有或无视物旋转;3)行CT或者MRI 检查,已排除颅内出血、感染和肿瘤疾病。

1.3 排除标准 1)颈源性或耳源性或者精神类疾病所致;2)外伤或伴有其他系统(心肝肾)的危重疾病或造血功能异常者;3)药物引起的眩晕;4)妊娠和哺乳期妇女;5)治疗中出现不良反应,不能坚持治疗者。

1.4 治疗方法 治疗组口服升降散加味:钩藤30 g,粉葛30 g,秦艽10 g,羌活10 g,炒僵蚕6 g,当归20 g,大黄12 g,全蝎3 g,丹参30 g,甘草6 g,蔓荆子30 g,片姜黄9 g,大火煮开后小火煎至30 min,取药汁200 ml,早晚各服100 ml;对照组口服:盐酸氟桂利嗪胶囊(生产厂家:西安杨森制药有限公司;国药准字H10930003),5 mg/晚(睡前服);14 d为一个疗程,观察2个疗程的治疗效果,并随访2个月。

1.5 疗效评价标准 结合2组病人的眩晕症状、体征、持续时间来确定疗效标准[10],采用治愈、显效、有效、无效标准如下:治愈:眩晕症状消失,2月内无复发;显效:眩晕的症状和持续时间明显改善,且伴随症状、体征消失,2月内发病频率较前明显减少;有效:眩晕的症状和持续时间稍有减轻,伴随症状、体征减少;2月内发病频率减少;无效:眩晕症状、持续时间、伴随症状、体征无改善。

1.6 统计学方法 采用SPSS 21.0统计软件进行数据的分析整理,计数资料以率(%)描述,统计推断等级资料组间差异用非参数秩和检验。P<0.05时差异有统计学意义。

2 结果

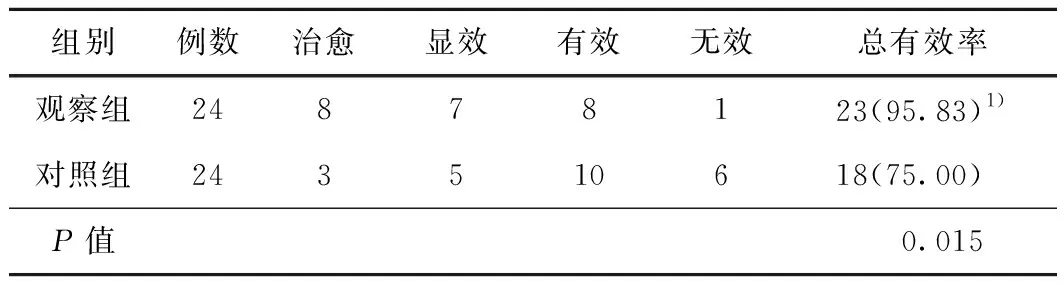

观察组总有效率高于对照组,P<0.05,差异有统计学意义。见表1。

表1 2组患者有效率比较 (例,%)

注:与对照组比较,1)P<0.05

3 讨论

现代医学对于后循环缺血性眩晕的治疗多采用扩张血管、改善循环等药物治疗后,多数患者的症状会迅速缓解;其治疗旨在治其标,而未治其本,故易反复发作,且严重者可影响患者的正常生活、学习、工作等;随着发作次数的增加,从而加大了该病的治疗难度,因此近年来患者们逐渐倾向于选择较为安全的中医药治疗。

后循环缺血性眩晕属于中医学“眩晕”范畴,中医认为该病轻者闭目即止;重者如坐舟车,旋转不定,不能站立,或伴有恶心、呕吐、汗出,甚则昏倒等症状。其病因不外乎虚实,虚者多见于髓海不足,或气血亏虚,清窍失养;实者多与风火痰瘀扰乱清空有关[11];言之本病,因其反复发作,故后代医家则认为实者其病因不外乎痰浊内蕴、瘀血阻络、气血不畅所致;痰瘀互结,阻于脑窍,气机不畅,脑府失养,清阳不升,浊阴不降发为眩晕[12]。在此基础上,笔者通过近一年的临床观察,发现对于痰湿中阻型的眩晕,其病机可能与气机升降失调密切相关;《素问·天元纪大论》说:“物生谓之化,物级谓之变”,强调气的运动与气化的过程是密切相连的,故气机失调,气化功能减弱,水谷之精微运化不能,湿邪内生,久郁为痰,痰阻清窍,清阳不升,不通则晕;气为血之帅,《血证论·阴阳水火气血论》说:“运血者,即是气”,可见气机调畅,则血行得以保证正常运行,气机升降失调,血不随气行,不能濡养头面,不荣则晕。

在治疗中,眩晕实证当平肝潜阳,清肝泻火,化痰行瘀,虚证当滋养肝肾,补益气血,填精生髓[11]。但针对痰湿中阻型眩晕,在治疗中当以调畅气机,升清降浊,息风通络为治则。拟方中僵蚕味辛气薄,喜燥恶湿,升阳中之阳,散壅滞之痰,且现代研究证实:僵蚕具有较好的抗血栓形成和保护脑组织的药理作用[13];钩藤乃厥阴之要药,通心包于肝木,肝主升主散,旨在引清气上行、潜阳熄风,现代临床表明钩藤对缺血损伤的脑组织有保护作用[14],其次有较强的抗血小板聚集作用;粉葛引脾胃清阳之气上升,二者量大力专,旨在加强僵蚕升清阳之功,共为君药。丹参活血祛瘀,药理研究表明丹参具有较强的抗动脉硬化作用[15];当归味甘重,入心肝脾经,专能补血,辛温故又能行血,可增加丹参活血之功,合为臣药。姜黄辛温,取其破血行气之效,行气解郁,气行则血行,且入心脾二经,可加强臣药当归、丹参补血活血,此病的病位在脑窍,头为诸阳之会,膀胱足太阳之脉,起于头面,交巅,其直者,从巅入络脑[16],羌活善入此经,味辛苦温,专祛头面之风;蔓荆子辛温轻散,浮而上行,现代研究提示蔓荆子可通过清除氧自由基从而起到保护神经的作用[17],秦艽此乃风中之润剂,因祛风之药多辛温,旨在缓蔓荆子、羌活之温燥,亦可养血,加强当归补血养血之效,共为佐药。大黄苦寒,直降下行,取其泻下之功,引浊气下降,全蝎专入肝经,治风之要药,熄风通络;甘草护胃和中,调和诸药,共为使药。现代药理研究也表明全蝎具有较强的溶栓和抗凝功能[18];当归还可通过扩张血管,增加脑血流量,从而改善脑部循环,亦有很好的补血作用[19];大黄则利用血浆渗透压效应,使细胞外液向血管内转移,从而达到活血作用,其次也有很好的降血脂[20]作用;诸药合用共奏畅气机,升清降浊之效。在治疗时嘱患者注意保暖,避风寒,忌辛辣刺激,预防感冒,从而提高药物疗效。因中药汤剂服用之方便,药物疗效之广泛,故在针对患者的不同兼证时可临证加减;若兼头痛,可根据部位的不同善于运用川芎、白芷、藁本等引经药以通络止痛,若兼便秘,可适当加大大黄的剂量以引浊阴下降同时泻下通便;若兼耳鸣,可加入蝉蜕、炒蜂房以滋肾聪耳;若兼呕吐,寒证者加入干姜、高良姜温胃止呕,热证加入竹茹等清心止呕,从而达到降低眩晕的复发次数和提高治愈率的目的。

总之,通过本次临床观察的结果显示:从调畅气机方面论治痰湿中阻型眩晕较常见的西药治疗具有较好的临床疗效,且目前未发现有毒副作用,所以可在临床中推广应用。由于纳入的标本数量过少,客观条件和自身理论知识的不足,本次研究中还存在着诸多的不足,拟在以后的临床研究中采用最新的国际统一的诊断标准或指南,以期做出更客观的临床评价,为临床提供更好的借鉴。