生为变法

——朱振庚作品展览策展手记

2019-08-14栗宪庭

栗宪庭

年初,知道武汉美术馆要我来做朱振庚先生作品展览后,在半年时间里,我一直处于一种忐忑不安的状态中。一是,2009年武汉美术馆就做过朱先生的展览;二是,中国美术馆2017年刚刚做过朱先生的大型回顾展。对于我,一个很大的难点,是怎么不重复这些展览。朱先生的作品通过他的几个个展和各种联展,以及各种个人集、合集的印刷品,在艺术界几乎是人人所熟知的,研究和评论朱先生的文章更是汗牛充栋。所以,在很长的时间里,我几乎找不到呈现和把握朱先生作品展览的不同角度。

我只有回到我初识朱先生的时光里,去体会我所了解和理解的朱先生。

我初识朱先生是20世纪80年代他在央美读研究生的时候,尤其在他毕业分配还没有着落之际,我们接触比较多。那时,朱先生给我最深刻的印象是,他从书包里拿出一沓沓的各种小纸片,上面是他随手在各种场合画的“速写”。其实,现在想起来,把朱先生画在各种小纸片上的画,叫作“速写”并不恰当。“速写”,沿用的是20世纪50年代中国受苏联影响——为所谓“主题性创作”而“深入与主题创作有关联的生活”搜集素材时所画的各种“习作”的一种方式。他的“速写”与此不同。

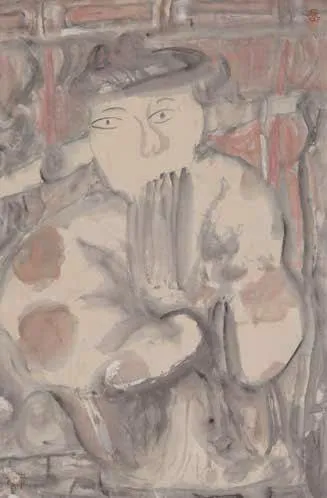

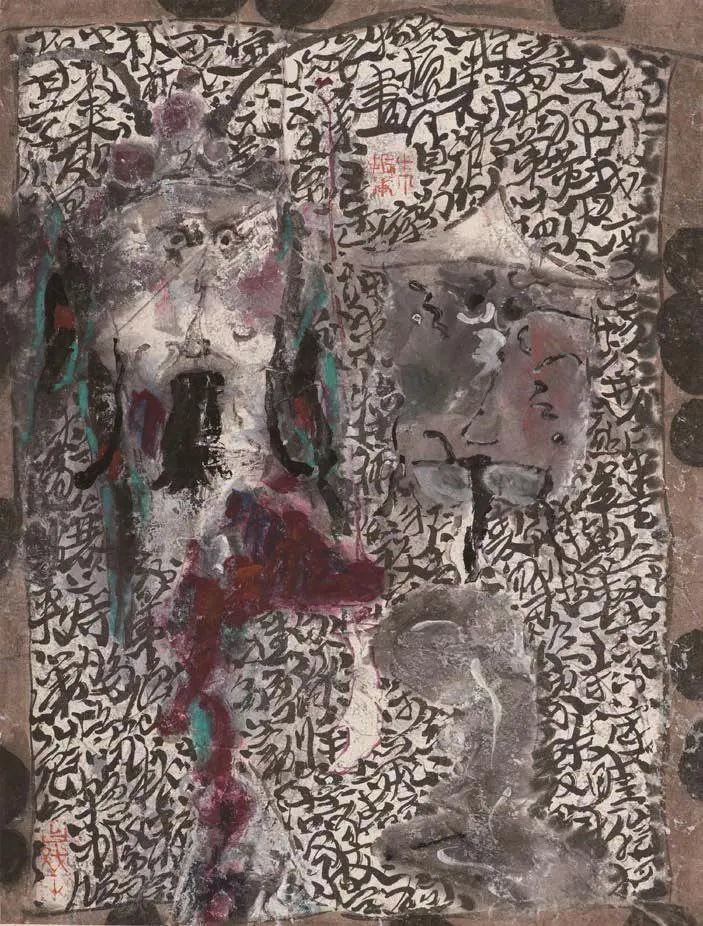

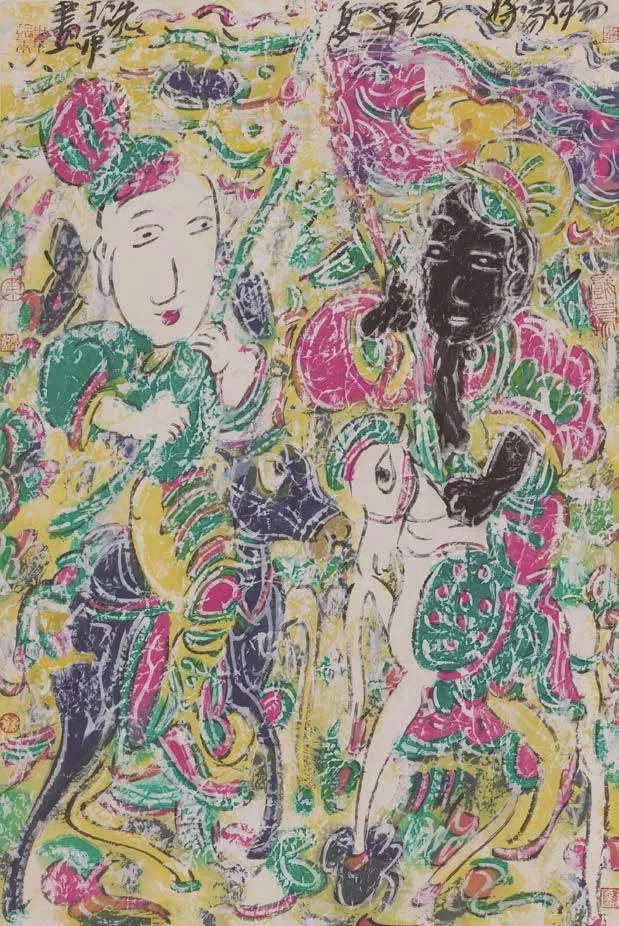

朱振庚 戏剧人物 纸本彩墨 57.7×37.6cm 1988年

展览链接:

生为变法——朱振庚作品展

主办单位:武汉美术馆

总策划:樊风

策展人:栗宪庭

展览时间:2018年8月10日—9月12日

展览地点:武汉美术馆1、2、3号厅

展览海报

在策划本次展览时,我两次去了朱先生的工作室,为看这些“速写”,我花了更多的时间。随着时间的过去,我心里逐渐觉得朱先生随手画的这些“小画”,其实是在不停探索造型的“变法”,寻找更个人化和更现代化的“新的造型感觉”。比如,他画的人体,你可以发现他在同一个位置一连串画好多张,而每一张在造型上都有变化。甚至,你会在一连串人体画的小卡片中,发现朱先生有意识地再寻找更加“简洁”的造型感觉——那种类似马蒂斯、毕加索那个时期现代主义的造型试验。不仅如此,朱先生的造型试验是多方向的,如把人变得有未来机器人的感觉,这在当时是有种不可思议的“先锋性”的。在朱先生随手画的小画中,我还发现了很多的“脚”“手”乃至随处可见的日常物品。现在几乎已经无法统计朱先生一辈子到底画了多少张“脚”和“手”了。虽然不能说朱先生画的每一张“脚”和“手”,都寻求到一种不同的造型感觉,但起码我们在其中会发现若干“系列”的“变法”,甚至,仅朱先生一生画的“脚”和“手”,就可做一个专门的研究。从这个角度说,朱先生从少年一直到晚年,几乎每天都随时、随地、随手用绘画记录自己内心出现的各种感觉,无论找到的是什么小本子,或者是多么不起眼的一张小纸片。所以,我更愿意把这“数以万计”的作品叫作“手稿”,它的存在,证明着绘画艺术就是朱振庚先生的生命。在这个世界上,像他这样把绘画艺术当作生命的艺术家,而不是首先为创作“伟大作品以名垂千古”的人,已经很少见了。

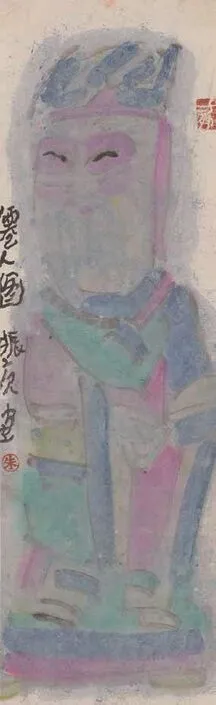

朱振庚 仙人图 纸本重彩 55.7×16.6cm 2004 年

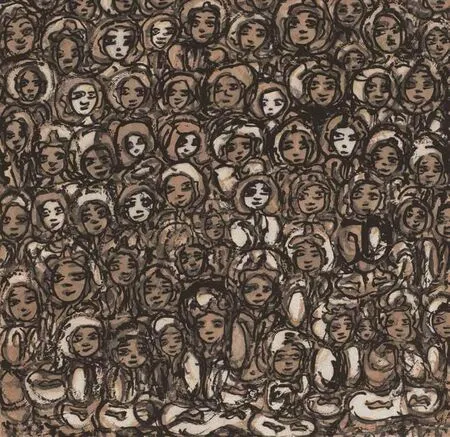

朱振庚 众生相 纸本重彩 68.5×69.7cm 2011年

1991年,廖雯应台湾随缘艺术基金和他们的艺术潮流出版社之约编辑一本《中国大陆中青代美术家——百人传》时,朱先生寄来了他当时正在探索的“重彩画”,我很喜欢。当时,我就萌生了为他做一个展览的想法,后来,我去武汉看他时还给他提过此事。但是,20世纪90年代,我的相当多时间,都花费在海外展览和会议上了,为朱先生做展览的事情,就搁置了下来,以至于直到朱先生过世,这个展览也没做成。每每想起此事,心里就有一种对不起朱先生的痛,因为朱先生一生为人耿直,从不为自己的作品展览和市场去求人,在他心里除了画出他满意的画外,别无其他。事实上,朱先生从1988年调到武汉华中师范大学任教时就开始了这批“重彩画”的试验,1988年至2003年是他“重彩画”集中探索的年代。这批作品一出来,在艺术界好评如潮,已经有大量的评论和研究的文章问世,此不累叙。之后朱先生依然不满意自己的探索,并于2005年,2007至2009年,再次画了两批“重彩画”。我在这里为重彩画加了引号,是觉得这种分类或者叫法,如同把他随手画在小纸片上的画叫作“速写”一样,大大低估了朱先生作品的试验性。

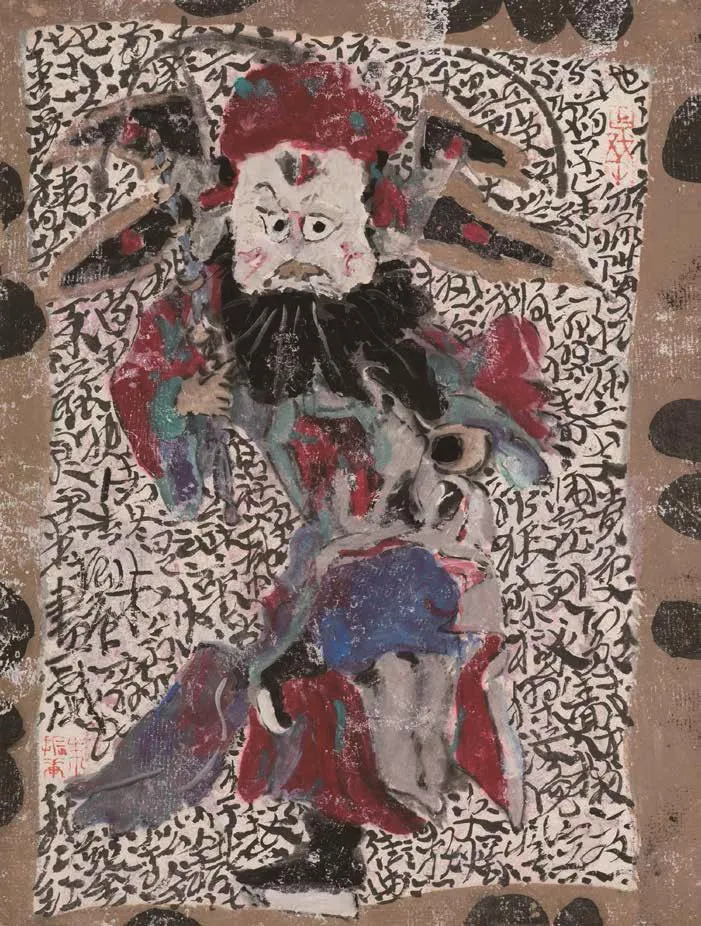

朱振庚 戏剧人物 纸本重彩 56.7×44.3cm 2005年

朱振庚 戏剧人物一 纸本重彩 45×34cm 2005年

朱振庚 戏剧人物三 纸本重彩 45.5×34.5cm 2005年

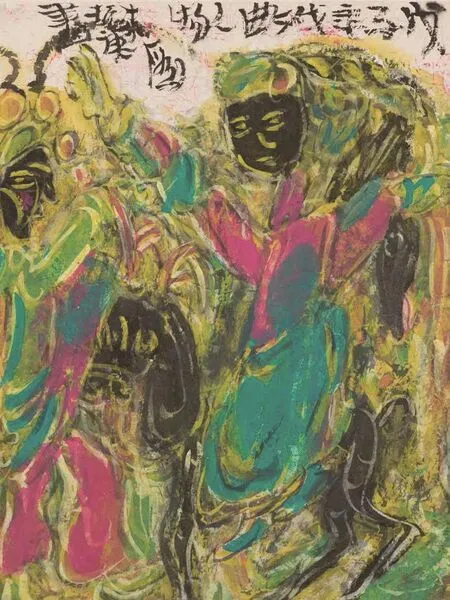

朱振庚 戏曲人物 纸本重彩 37.5×28cm 2008年

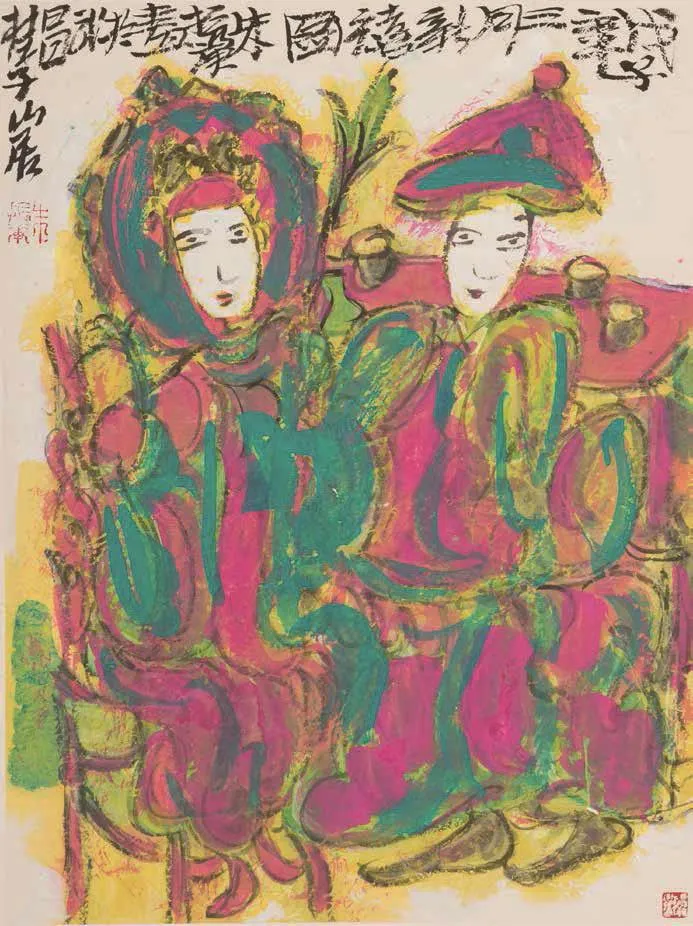

朱振庚 新禧图 纸本重彩 46.5×35cm 2008年

在我看来,使用“重彩画”的概念,还不如使用徐悲鸿先生提出的“彩墨画”更确切,或者使用统称的“水墨画”“试验水墨画”。因为“重彩画”的概念,与传统“工笔重彩”有特定的关联。尽管朱先生曾经在央美中国画系工笔重彩科学习过,但他几乎没有创作过类似工笔重彩的作品。徐悲鸿先生在20世纪50年代,之所以把他的画叫作“彩墨画”,就意味着在与传统,尤其与传统文人画划清界限了。我以为朱先生的试验性水墨作品,是具有里程碑意义的,就像徐悲鸿把自己画的水墨画叫作“彩墨画”的时候,就具有了里程碑的意义一样。

事实上,文人画自元以后就成为中国传统文化的主流,到了五四新文化时期,遭到了几乎所有近代思想家的批判。因为传统文人画,尤其到了明清,已然成为一种模式——梅、兰、竹、菊、山水、花鸟——陈陈相因而鲜有创造性。文人画在它有创造性的时候,它代表了文人内心的孤独、高洁和孤芳自赏。世界上也许只有文人画的作者并非画家,而是“士”。士代表读书人阶层的理想——内圣外王。内心要做一个圣人,你才可以当好官,但实际上你按照圣人的标准,在官场上就没有办法混下去,内圣和外王逐渐在读书人内心产生了分裂。“琴棋书画”于是成为士在官场之外宣泄高洁和孤独的渠道。但是,这个传统后来成为一种意识形态和语言模式,并在其后的发展中陈陈相因,因此而阻碍了艺术乃至文化和思想的发展,以至于五四时期的思想家把整个民族的衰微和国破家亡,归罪于文人画,并提出打倒文人画、引进西方现实主义的主张。代表近代思想传统的里程碑人物就是徐悲鸿、蒋兆和这一代人,他们的艺术变革,就是用现实主义的造型观来改造中国的水墨画。这个新传统一直延续了几代人,李斛、李琦、卢沉、周思聪……后来这几代人在放弃革命题材之后,大多用重新吸收的文人画的笔墨,画些风俗或古代人物,除了像周思聪的那批惨淡凄苦的荷花之外,鲜有特别创造性的作品出现。到1985至20世纪90年代初,一批“新文人画”家越过徐悲鸿现实主义造型观的历史,以世俗精神的趣味,重拾文人画的笔情墨趣,曾一度风光于画坛。

当然,现代水墨吸收欧美现代主义风尚者,一直也在画坛占据一定的位置,其试验性当然也有可圈可点的画家与作品,但这不是本文的重点,因为我这里想说的是朱振庚先生的试验。我之所以把朱振庚称之为里程碑式的人物,在于他的试验来源丰厚、多元:你可在他的作品中,看到欧美现代主义,诸如超现实主义、立体主义、野兽主义诸种造型元素,但你无法确切地指出,哪些作品到底受到何种派别的具体影响。朱先生以一个天才画家对造型、色彩、技法、趣味的直觉,杂糅了现代主义诸种营养,并转换成自己的风格。并且你还可以在他的作品中看到中国壁画、民间木版年画、民间玩具以及与中国戏曲有关的视觉元素……总之,朱振庚先生1988年至2003年,2005年,2007年至2009年,分三个阶段创作的“试验水墨画”,成为一种里程碑,在欧美西方艺术文化和中国传统艺术文化相互冲突、融合一百多年的这个节点上,在中国水墨经历了现实主义改造时期,以及在转换传统文人画的尝试和吸收西方现代主义诸条试验的路途中,兼收并蓄,独树一帜,以一个天才画家的直觉和勤劳,探索出一种很个人化同时兼有以上诸种造型、色彩等视觉元素的“现代水墨”。这三个阶段的作品,总体上色彩、笔墨的厚重、斑驳和沧桑,造型奇异和神秘,仿佛经历了上千年战争硝烟和人世间沧桑的洗礼,用笔随心所欲,行云流水,人物造型单纯简洁,色彩也只用一色或两三色,甚至背景的画法,不采用惯常使用的灰色去填充,大面积使用似是而非的书法字样,画面整体给人的感觉就像一气呵成的草书。或者,朱先生这批作品,是故意叛逆那批令艺术界普遍叫好的重彩试验水墨;或者,他的这批作品,是为了更新的变法做准备。在经历了几十年磨炼之后,朱先生已经看淡人生,他的佛家读书笔记,竟有十本之多。确实,晚年的大幅作品,造型由繁至简,色彩由重至淡,大幅面空间舒朗,民间艺术中造型真实、淳朴、大气、简约的审美观,仿佛在他的作品中浴火重生!朱先生从童年到晚年始终保持着对民间艺术的浓厚兴趣,人也许愈到老年,就愈发怀念童年的感觉,俗话说老小孩,更何况朱先生无半点世故,一生都像孩子一样保持着纯真的心性,穷其一生的艺术探索,从坚实的现实主义起步,经历对现代主义的研究和吸收,融合锤炼成丰厚诡异的重彩水墨试验,以及草书般书写的画面……到头来返璞归真,也许正是他的追求或者宿命。

我们看看朱先生平时搜集的民间皮影、民间木版年画、民间泥玩具,以及他收集的敦煌及其他壁画画册,就知道朱先生有多热爱中国民间艺术了。而且,在1985年到1995年的十年中,朱先生断断续续创作了很多剪纸作品,巧妙利用黑与白的对比和穿插,创造了一种极其自由、流畅、奇异和多变的造型趣味,把欧洲早期现代主义和中国民间剪纸的想象力结合得天衣无缝。其实,20世纪80年代初、中期,中国艺术界就曾经出现过吸收民间艺术的热潮。当时很多艺术家看到中国农村老太太的剪纸,都为她们的想象力和造型处理的自由和奇异而吃惊,并惊呼“中国农村就有毕加索和马蒂斯”!

我们无法想象朱振庚先生持续变法的兴致和能力,我们也无法想象如果上天再给他十年时间,朱先生还能变出多少令人惊异的新作品来。因为他始终保持着旺盛的创作热情,始终对自己已经创作出的作品不够满意,因为他为艺术而生,感觉常新,变法不断。

朱振庚 杨家将 纸本重彩 68.2×45.2cm 2007年

仅仅把他的所有重要的作品陈列出来,过于像一个正常的“画展”,本次展览,我们使用大量的展柜,挑选了一些他早年的速写、手稿、笔记,他读过的书籍,他搜集的民间艺术品,甚至他临摹的非洲木雕……我想让观众看到一个艺术家的日常功课,看电视,看报纸,看到某一个新闻人物,或回忆起他的同学和老师,乃至,他为了酝酿一批新作品,他要做什么准备,他都会随手记录下自己当时的感受,其中每一幅“速写”都倾注了他的内心情绪。所以,除了让观众看到朱先生大批成熟的作品之外,展览还希望给观众呈现朱先生这样一个艺术家点点滴滴的日常生活,譬如,他每天怎样画画,以及画些什么。我见过很多艺术家的生活,但像朱先生这样随时随地随手画画的艺术家,确实不多见。这是属于朱振庚先生独特的生活方式。另一方面我们也想让观众看到朱先生那种永远不满足的状态——他怎样每天尝试不同的画法,哪怕就是一只脚,一只手;他怎样采用不同的方式不厌其烦地去表现它们。另外,除了画画,他还读过很多书,到了晚年他也修佛,并有很多读书笔记,我们也陈列出来。朱先生还有一个习惯,他会在很多随手画的小画上,记下当时的感受,有的与艺术有关,有的与评价时事有关……种类繁多。而且,这些零零碎碎的语录式的感想,隐含着不少真知灼见,遗憾的是,我们没有更多的时间整理出来。通过展柜,哪怕让观众对这些细节有些微了解,就足以达到我作为一个策展人对朱振庚先生绘画人生的理解和敬意了。