高、低状态焦虑军人解释偏向的差异研究

2019-08-14张晓敏蔡文鹏陈艾彬屠志浩刘广宇邓光辉

张晓敏,蔡文鹏,陈艾彬,屠志浩,刘广宇,邓光辉*

本研究价值:

本研究主要探讨状态焦虑军人解释偏向的特点,以及在不同自我相关条件下是否存在差异。本研究丰富了军事心理学关于认知偏向的内容,并为以后通过解释偏向的矫正训练来缓解军人的焦虑状态提供参考价值。

焦虑表现出来的是对未来的一种过度的担忧[1],CATTELL等[2]采用因素分析法,将焦虑分为状态焦虑和特质焦虑,其中状态焦虑是个体随着时间和情境的变化而出现的短暂的情绪状态,与人的呼吸、心跳、血压等生理指标息息相关。如今焦虑障碍已经成为普通人群最常见的心理问题之一,且发病率仍然呈上升趋势[3]。有研究表明焦虑是青年军人最常见的心理问题之一,高原军人的焦虑发生率可高达46.62%[4]。国际上早已将心理健康水平作为战斗力的重要评价标准之一,军人过度的焦虑在平时会严重影响官兵身心健康和部队安全稳定,战时则会损害军人军事作业效能和部队战斗力[5]。CLARK等[6]在1995年构建了社交焦虑的认知模型,并认为对信息的加工偏差是引发和维持社交焦虑的主要原因。有研究认为高焦虑者的认知偏向主要集中表现在负性的注意偏向和负性的解释偏向两个方面[7]。解释偏向是指个体对于某一类解释有着特殊的偏好,常表现为对情绪或信息有一定程度上的曲解[8]。王晓丹等[9]将高焦虑者的解释偏向归结为4种倾向:认为模糊信息一定程度上会带有危险因素;从负性事件体验到更多的消极情感;对积极事件打折扣;过度担心负性事件发生率和将要付出的代价。

目前国内对认知偏向的研究多集中在注意偏向领域,解释偏向相对较少。已有解释偏向的研究对象也聚焦于临床精神障碍的患者,对于有焦虑或抑郁情绪但未达到临床诊断标准的个体研究很少[10]。军人作为一个特殊的群体,在入伍时经过层层筛选,达到临床诊断标准的精神疾病人群很少。但部队官兵的日常生活面临比普通人更多的压力与挑战,如面临恶劣气候、目击死亡、睡眠剥夺、抗震救灾等各种艰、难、险、重的急性应激事件[5],极易出现焦虑、抑郁等情绪问题。因而对于未达到临床诊断标准的军人群体的心理健康问题不容小觑。因此本研究对有焦虑情绪的军人群体的解释偏向进行探讨,以期未来可以通过对解释偏向的矫正来改善焦虑状况[11],达到提高军人心理素质,提升战斗力的要求。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用方便抽样法,于2018年8—9月选取中国人民解放军某部队118名军人,其中义务兵49名,士官60名,军官9名,纳入标准为满18周岁,无精神疾病,右利手,对其施测《状态-特质焦虑问卷》(State-Trait Anxiety Inventory,STAI[12]),取状态焦虑问卷(SAI)得分大于该样本均值的1个标准差(>46分)为高状态焦虑组,小于均值的1个标准差(<28分)为低状态焦虑组。最终高状态焦虑组24名,均为男性;年龄18~31岁,平均年龄(23.1±3.6)岁;入伍年限1~10年,平均(4.6±2.9)年;SAI得分为(51.8±4.5)分。低状态焦虑组21名,均为男性;年龄18~29岁,平均年龄(22.9±3.6)岁;入伍年限1~12年,平均(4.7±3.8)年;SAI得分 为(25.0±2.3) 分。两组年龄(t=-0.186,P=0.853)、入伍年限(t=0.100,P=0.921)比较,差异均无统计学意义。本研究经海军军医大学伦理会审查,研究对象均知情同意。

1.2 研究工具

1.2.1 STAI 本研究采用中文版量表,前20题为状态焦虑量表,后20题为特质焦虑量表。量表采用1~4级评分,1为“完全没有”,2为“有些”,3为“中等程度”,4为“非常明显”。SAI的相关系数为0.88,特质焦虑问卷(TAI)的相关系数为0.90。SAI与TAI得分之间的相关系数,初测为0.84,复测为0.77,一致性较好。

1.2.2 军事模糊情境句编制 采用开放问卷和个别访谈的方式搜集基层官兵日常生活情境,结合文献[13-17]中的模糊情境,请3名基层部队心理工作者改编成适用于部队的情境。共收集条目226项,涵盖学习、训练、工作、生活及人际关系等方面。

继而请中国人民解放军某部队231名官兵对以上情境进行情绪效价评分,去掉乱填、漏答超过10题的问卷,回收有效问卷212份。问卷采用Likert 11点计分(从-5~+5,负号代表消极情境,正号代表积极情境。-5代表非常明显的消极情境,0表示介于积极和消极中间,+1表示有一点积极,+2表示有些积极,+3表示中等程度积极,+4表示比较积极,+5代表非常明显的积极情境)。按均值在-2~+2之间作为模糊情境,共获得军事模糊情境语句116条。

从上述模糊情境中随机选取40条能覆盖军人生活训练多方面的语句,其中20条为自我相关情境(例如:班里有三个老兵,我一个新兵),20条为他人相关情境(例如:战友在队列会操时冒泡了)。

参照国内外既往类似研究[14,18-19],采用模糊情境试验(ambiguous scenarios test,AST)范式,邀请7名军事心理学专家(均为副高或以上职称,多年从事军事心理学研究)和23名心理学研究生(均为军人,多数具有基层生活经历)进行头脑风暴,为每条模糊情境寻找积极解释和消极解释,并进行愉悦度五级评分(正负号分别代表积极解释和消极解释)。最终,积极解释平均分为(3.4±0.6)分,消极解释平均分为(-3.3±0.7)分,差异有统计学意义(t=30.85,P<0.01),表明二者的区分度较好,可以纳入下一步的试验研究中。

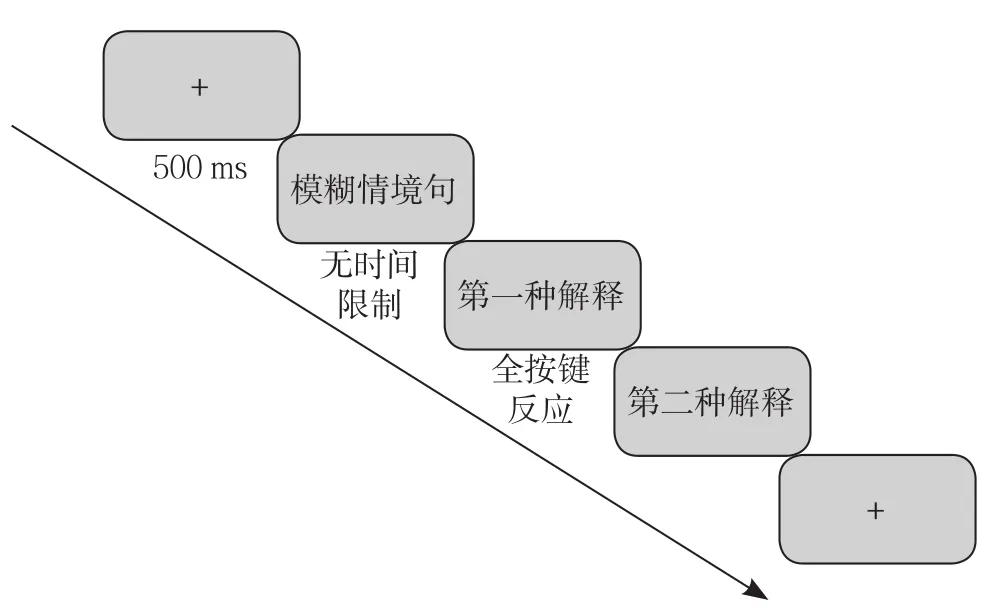

1.3 试验程序 行为学任务采用个别测验形式,在基层卫生队心理放松室进行。1名主试向被试讲解试验目的和方法,被试知情同意后,完成行为学试验。任务范式由E-prime软件编写,具体流程见图1,屏幕中间先呈现“+”号500 ms唤起被试注意,随后呈现模糊情境句3 s,继而随机顺序呈现积极解释或消极解释,被试随后对该解释进行5级评分,1为非常不可能,2为不太可能,3为不确定,4为可能,5为很可能。其中,自我相关条目和非自我相关条目各20条,在试验过程中随机呈现。被试评分分值的高低用作评估其对不同效价解释的认同情况。评分过程无时间限制,第一种解释评分结束自动进入第二种解释。正式试验开始前会有三道练习题供被试熟悉试验程序。

图1 AST范式Figure 1 The AST experimental paradigm

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0软件进行统计学分析,计量资料以(s)表示,两组间比较采用成组t检验;以不同解释的评分为因变量,组别(高状态焦虑组/低状态焦虑组)为组间变量,相关类型(自我相关/非自我相关)和情绪效价(积极解释/消极解释)为组内变量,进行重复测量方差分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

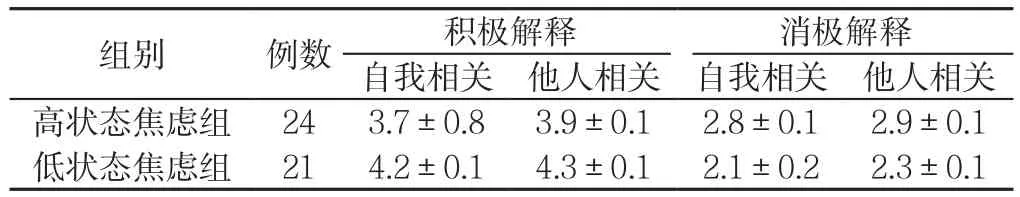

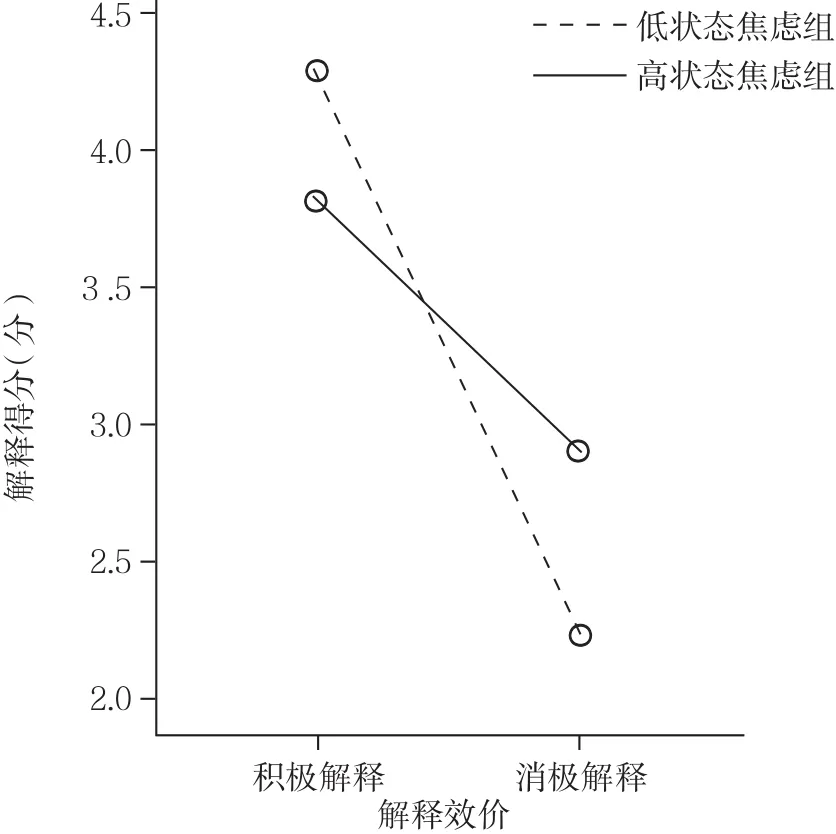

2.1 高、低状态焦虑组在不同自我相关条件下的解释评价高、低状态焦虑组在不同自我相关条件下的解释得分见表1。采用2(组别:高状态焦虑组和低状态焦虑组)×2(相关类型:自我相关和他人相关)×2(情绪效价:积极解释和消极解释)的重复测量方差分析。结果显示:主效应:相关类型主效应显著〔F(1,43)=10.310,P<0.01〕;情绪效价主效应显著〔F(1,43)=98.190,P<0.001〕。交互作用:组别和情绪效价的交互作用显著〔F(1,43)=14.290,P<0.01〕(见图 2)。组别与相关类型〔F(1,43)=0.034,P>0.10〕、相关类型与情绪效价〔F(1,43)=0.065,P>0.10〕的二重交互作用,以及组别、相关类型和情绪效价的三重交互作用〔F(1,43)=0.534,P>0.10〕均不显著。

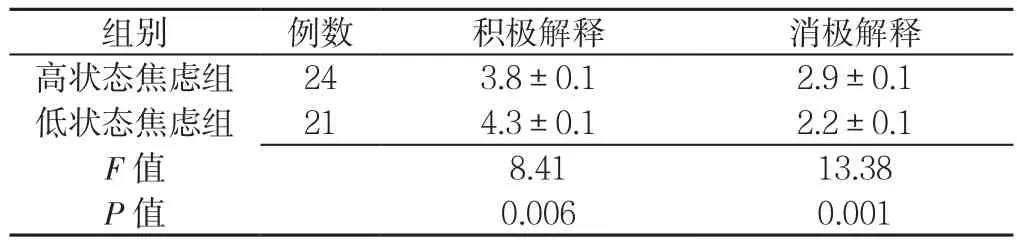

2.2 高、低状态焦虑组解释偏向分析 由于组别和情绪效价的交互作用显著,进一步对状态焦虑分组与积极消极情绪效价交互作用作简单效应分析,结果显示,焦虑分组在积极解释上的简单效应显著〔F(1,43)=8.410,P<0.01〕,在消极解释上的简单效应显著〔F(1,43)=13.380,P<0.01〕。高状态焦虑组在积极解释上的得分低于低状态焦虑组,而在消极解释上的得分高于低状态焦虑组,差异均有统计学意义(P<0.01,见表2)。

表1 高、低状态焦虑组在不同自我相关条件下的解释得分(x± s,分)Table 1 Scores on different self-relevant situations of the two groups

图2 高状态焦虑组与低状态焦虑组在两种解释上的交互效应Figure 2 Interaction of the two groups in different interpretations

表2 高状态焦虑组和低状态焦虑组在不同情绪效价上的得分比较(s,分)Table 2 Comparison of scores on different interpretations between the two groups

表2 高状态焦虑组和低状态焦虑组在不同情绪效价上的得分比较(s,分)Table 2 Comparison of scores on different interpretations between the two groups

组别 例数 积极解释 消极解释高状态焦虑组 24 3.8±0.1 2.9±0.1低状态焦虑组 21 4.3±0.1 2.2±0.1 F值 8.41 13.38 P值 0.006 0.001

3 讨论

本研究表明,高状态焦虑组在消极解释上得分高于低状态焦虑组,本研究结果与现有研究一致。国内外研究发现高社交焦虑者不仅会以消极方式解释模糊社交情境,还会以更加消极或者灾难化的方式对消极情境做出曲解,并将原因归结为高焦虑者存在无能和不受欢迎的负面认知图式[14,20-21]。而高焦虑军人在积极解释上得分更低,国内外相关研究结论并不一致,例如国外有研究者认为高社交焦虑者会对积极事件或正性刺激也存在消极解释的偏好[22-23],姚泥沙等[24]研究发现高社交焦虑的个体对正性面孔也存在解释偏差,高焦虑者既无法理解积极面孔的正性含义,还可能对积极面孔做出负性解释。李涛等[25]研究也表明社交焦虑个体对积极、消极和模糊情境的解读均存在消极的解释偏向。但也有研究者在使用正性面孔作为刺激材料时,并未发现焦虑者对正性面孔存在解释偏差[26-27]。目前国内外对于焦虑个体对正性刺激的解释偏向的研究结果并不稳定,这可能是由于试验的刺激材料不同所致,被试对于文字的信息加工和对情绪面孔的反应可能存在差异,以后可以做进一步探讨比较。也可能与被试解释加工的先后过程有关,方小平等[10]认为解释加工过程包括了产生解释和解释评价两个环节。在研究材料上以往研究多是看被试在模糊情境下的解释,未来可以研究在面对积极事件或正性刺激时,焦虑个体的即时反应和延时反应是否存在差异。

关于高焦虑人群对模糊情景的解释是否存在跨自我/他人相关的一致性。朱金卫等[14]研究发现焦虑诱发对歧义性信息的解释偏向有跨自我/他人相关的普遍性。张晋等[13]关于抑郁情绪个体的研究也得出类似结论,抑郁情绪个体在对模糊信息的加工过程中存在显著的负性解释偏向,而且这种解释偏向同时存在于自我和他人相关情境中。本研究也发现无论自我相关,还是他人相关,高状态焦虑军人的积极解释得分更低,消极解释得分更高。人是一种社会性动物,即使存在不同文化背景、年龄、生活环境,但在社会化进程中总要与人相处,注意他人的评价,有自己处理人际关系的统一模式,所以在不同的自我相关条件下会有统一的解释偏好。而军人又是集体意识很强的群体,统一的生活训练环境,导致军人很难将自我与战友、单位等他人相关条件分离开,更容易出现解释偏向的跨自我/他人相关的一致性。

以往对解释偏向的研究大多聚焦于社交焦虑障碍、抑郁症等心理障碍人群,本研究把研究对象拓展到正常焦虑人群,其结果为研究者后续尝试通过解释偏向矫正训练[28-30],增加积极解释偏向,减少消极解释偏向,从而为缓解军人焦虑,提高部队战斗力提供依据。

作者贡献:邓光辉进行文章的构思与设计,论文的修订,负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理;张晓敏、陈艾彬进行研究的实施与可行性分析;张晓敏、蔡文鹏、陈艾彬、屠志浩、刘广宇进行数据收集;张晓敏进行数据整理,撰写论文;张晓敏、蔡文鹏进行统计学处理,结果的分析与解释。

本文无利益冲突。