公诉案件审查报告存在的主要问题与对策

2019-08-13陈鹿林周耀凤

陈鹿林 周耀凤

摘 要:当前公诉案件审查报告主要存在结构设计不合理、逻辑性不强、承办人办案思路、办案理念更新不足、制作水平有待提升等问题。结合当下司法改革对检察工作带来的影响,可从整体结构和具体内容两方面完善审查报告。对主体内容结构进行调整,明确各部分的功能定位,并以附件形式补充完善主体内容。

关键词:公诉 审查报告 证据 卷宗

我国司法体制改革对刑事检察工作产生巨大影响,也对公诉案件审查报告提出新的要求。首先,以员额制为基石的司法责任制改革逐步推进,弱化审查报告的报告功能,强化检察官的主体责任。其次,以审判为中心的诉讼制度改革,要求强化审查起诉与出庭公诉的对接,提高审查报告在庭审中的运用效果。再次,以专业化为目标的捕诉一体化改革,也有必要完善批捕阶段与公诉阶段审查报告的对接,提升审查报告分析论理水平和诉讼监督功能。然而,传统办案模式下批捕、公诉两个阶段的审查报告也暴露出诸多问题。本文在梳理当前审查报告存在的主要问题基础上,提出具体对策。

一、当前公诉案件审查报告存在的主要问题

公诉案件审查报告是审查工作的结晶,也是整个庭前审查工作的灵魂,集中体现审查人员审查案件的细致缜密程度、对证据的审查分析能力、对法律的理解运用能力。[1]通过分析多份审查报告样本和走访员额检察官,调查发现当前审查报告既有先天不足的一面,也有后天欠缺的因素,前者主要体现为审查报告结构设计不合理、逻辑性不强,后者主要体现为承办人办案思路、办案理念的更新不足、制作水平有待提升。

(一)整体结构不够和谐

1.部分章节篇幅失衡明显。结构体现整体框架和写作思路,不同章节有主次之分本是正常合理的。但如果各章节的篇幅失衡严重,则折射出审查报告对不同内容的分组归类有进一步优化的空间。当前审查报告整体结构主要分成八个章节[2],实践中各部分内容篇幅上失衡非常明显,前五部分内容通常很少但分节过多,例如“本院主要工作”“当事人、诉讼参与人的意见”这两节经常出现没有内容的情况或者仅有一两句话,“发破案经过”一节也通常只有简短几句话。而第六节“审查认定的事实、证据和分析”的篇幅又过大,一般占据全文60%甚至80%以上。可见各部分内容分组归类有待优化。

2.部分内容归类不尽合理。现有审查报告对不同内容的归类上也存在诸多问题,要么不少内容重复,要么如何归类比较棘手。一是将“侦查机关认定的事实”与“审查后认定的事实”分布于不同章节中不合理。由于大量案件中两者认定事实基本一致,分开表述容易内容重复,且不利于体现侦查机关与检察机关在认定案件事实上的相同点和不同点,不便于突出侦、诉双方关于案件的争议焦点。二是“证据分析”与“需要说明的问题”章节划分不科学,带来归类困惑。前者主要涉及事实综合认定方面的证据问题,后者包括案件定性在内的法律问题等。从理论上讲,证据问题与法律问题各不相同,易于区分。然而在实践中,证据事实分析与法律适用分析交叉现象较为常见,比如论证主观故意时既要分析犯罪构成要件,又要结合证据进行分析,证据分析与法律适用分析交叉現象更为明显,如何归类成为难题,或者在具体分析中容易重复。

(二)制作质量有待提升

1.对卷宗材料照抄有余,归纳提炼不足。第一,发、破案经过内容过于简单、笼统,很多只是简单复制侦查机关出具的到案经过、破案经过,没有对报案记录、报案人笔录、强制措施手续、初次讯问笔录等材料综合审查的基础上进行总结提炼。第二,案件事实描述过于冗长、重点不明。写侦查机关认定的事实时,许多审查报告直接照抄《起诉意见书》的事实,内容过于冗长,缺少必要的概括。写经审查后认定的事实时,容易与前者雷同,未能突出不同人员的分工以及各自的犯罪总额。第三,证据组合过于机械、内容提炼不足。证据排序不够灵活,尤其对犯罪嫌疑人众多、案情比较复杂的案件,机械地按照证据种类进行排序,逻辑性不强。在证据摘录方面,对证据内容总结不足,对有效信息提炼不准,也缺少对单组证据证明对象的说明。

2.分析论证偏于简单,法律适用语焉不详。第一,证据分析论证不足。针对单个证据,重视证据具体内容的摘抄列举,忽视对证据能力的分析说明。针对单组证据或者全案证据,重视对证据的分类罗列,忽视从犯罪构成的角度对全案证据作综合分析,对证据间的关联性论证不足,尤其对于案件关键事实、疑难事实,具体哪些证据在哪些方面相互印证,审查报告中分析论证通常不够充分。第二,法律适用语焉不详。在案件定性和量刑情节的分析论证时,注重法律条文的适用,但对司法文件、行政法规、政策文件等规范的名称、条款在引用时不够具体、明确。对不同犯罪嫌疑人各自量刑情节的归纳分析也不够充分。第三,其他综合性问题分析不足。一是常常缺少各诉讼参与人的意见,或者即使写了也没有对相关意见进行分析回应。二是没有反映法律监督的内容,比如是否存在侦查违法情形、漏罪漏犯、其他同案违法违规人员如何处理等问题没有提及。三是缺少对诉讼风险的预测与应对,比如对已经或者可能出现的舆情、社会矛盾没有作出一定的评估和回应。

3.重视实体性内容,忽视程序性内容。承办人在案件办理过程中,通过对证据审查、复核,最终形成处理意见。审查报告往往重视体现办案后所形成的结论性证据内容、处理意见,但忽视及时记录承办人办案中所开展的各项工作。尤其是“本院的工作”一节内容过于简单,未能全面地反映检察官及其助理在相关诉讼权利保障、证据复核补充、案件讨论请示、沟通协调以及公诉环节矛盾化解、追赃退赔等方面开展的各项工作,无法保证主要办案工作全程有迹可循。

二、完善审查报告写作的对策思路

审查报告制作质量的提升有赖于公诉人实战技能积累,需要一个漫长的培养过程,但是框架结构方面的问题则能够较为快速地通过改革予以解决。结合当下多重司法改革对检察工作带来的影响,可从整体结构和具体内容两方面提出完善审查报告的对策思路。就整体结构而言,可以将审查报告分成主体内容和附属内容两大部分。[3]主体内容与传统审查报告基本相对应,反映承办人对案件的总结、疏理、分析并提出处理意见,其具体结构也需要进行相应调整。次要内容则作为附属内容以附件的形式反映出来,以补充完善主体内容。就具体内容而言,需要准确把握审查报告各个部分的功能定位,才能更好找准写作方向和思路。

(一)主体内容结构改革

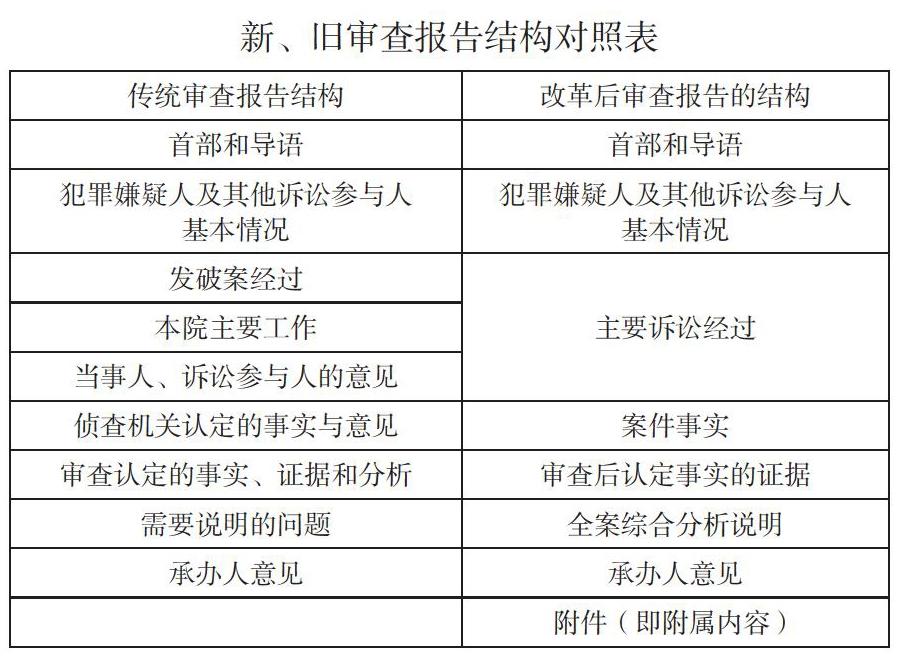

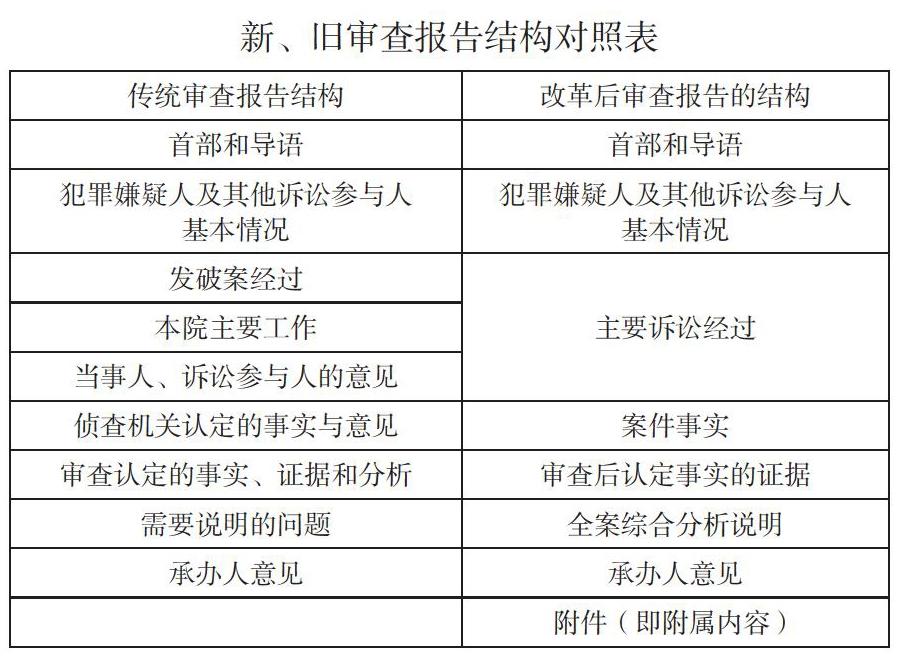

针对传统审查报告各部分之间逻辑性不强、整体结构明显失衡等问题,可将原有报告结构进行拆分、合并、调整,使得各节之间篇幅上更加平衡、结构上更具有逻辑性(详见下表)。

具体而言,主要从以下几方面对传统审查报告主体内容的结构进行相应调整:

第一,将原先“发破案经过”“当事人、诉讼参与人的意见”与“本院主要工作”三节合并为“主要诉讼经过”一节。以便于整体把握侦查机关、公诉机关的主要诉讼过程,也避免原来各自一节、篇幅过少的问题。其中,诉讼参与人的意见作为公诉机关主要工作的一部分纳入本节。

第二,将原先“侦查机关认定的事实与意见”和“審查后认定的事实”两节整合为“案件事实”一节。以便于分析侦、诉双方对案件事实认定的异同点,集中案件事实方面的争议焦点;也可避免对相同部分的重复陈述,节省篇幅。而“侦查机关的意见”主要涉及移送审查起诉时每个犯罪嫌疑人涉嫌的罪名,已经在首部和导语部分有所反映,在最后的综合分析部分也会有所涉及,此处可以不再单独提及。

第三,将原先“证据分析”部分与“需要说明的问题”一节整合为“全案综合分析说明”一节,而将“审查后认定案件事实的证据”作为独立一节。这一调整主要是基于以下考虑:首先,形式上促进审查报告结构平衡性,不至于“审查认定的事实、证据和分析”一节所占篇幅过长,与其他几节明显不成比例,造成审查报告结构性失衡。其次,内容上有利于审查起诉与出庭公诉的衔接。其中“审查后认定事实的证据”一节基本对应庭审“举证质证”环节;而“全案综合分析说明”一节基本对应庭审“法庭辩论”环节,法庭辩论中的全案证据综合分析、定罪、量刑等问题,基本可以以该节为基础直接形成《公诉意见书》以及后续的答辩要点。最后,便于实践具体操作。如前所述,证据问题与法律问题往往很难完全区分开,将二者放在同一节内,在分析具体问题时仍然可以分点论述,但不用去纠结到底属于证据分析还是法律分析,也尽量减少重复。

(二)主体内容各个部分的功能定位

以往审查报告写作中的诸多问题,很重要的原因在于未能准确把握报告各个部分的具体功能,撰写时比较盲目。因此,应重视对各个部分的功能定位分析。

1.“主要诉讼经过”的功能定位。本节旨在从程序角度总结侦查机关与检察机关对案件侦破、办理的基本情况,以破案经过、到案经过、公诉阶段承办人工作为重点,同时兼顾侦查期限、案件管辖、分案处理等基本情况。

本节主要有三方面功能:一是准确把握案件来龙去脉。通过疏理案件发生的背景、侦破过程、案件管辖等基本问题,总结案件来龙去脉,便于宏观把握证据、事实和处理方向,强化对侦查行为的监督。二是判断是否构成自首的重要依据。通过总结嫌疑人到案经过,便于认定是否有“自动投案”。三是落实检察官司法责任制的重要依据,便于从程序上对案件办理追根溯源。

2.“案件事实”的功能定位。本节旨在总结不同办案机关、不同办案阶段对案件事实最终的认定情况,作为案件处理的基本依据。具体写作中,应立足于写好本院在公诉阶段审查后认定的事实,对其他办案机关、其他阶段所认定的事实作简要总结,重点突出差别的部分。

本节主要有以下功能:一是总结基本案情。通过归纳案件发生的基本经过、各个行为人的主要分工及其最终涉案数额等内容,完整还原案件真实情况,为准确适用法律奠定基础。二是把握不同办案机关、不同办案环节(侦查、批捕、公诉)认定案件事实的异同点。通过该部分的归纳总结,相同的部分减少内容重复,集中异同点,更好地把握事实方面的争议焦点和疑难问题。

3.“审查后认定事实的证据”的功能定位。本节旨在对认定事实的证据进行整合、归纳、提炼。具体写作时,应当注重从整体布局、内容摘录和证据评析三个角度整合证据。

本节主要有以下功能:一是构建案件证据体系。事实的认定取决于证据,本节首要功能就是通过证据组合,提炼证据内容,构建坚实的证据体系,为准确认定事实奠定基础。二是保障庭审举证质证。庭审实质化改革对公诉人举证质证能力提出更高要求,主要体现为举证时如何有效展示证据体系、如何合理表达证据内容以及质证时如何有力回应,而这些内容集中体现于本节之中。写好审查报告的证据内容,对提升庭审能力,构建以证据为核心的刑事指控体系有重要价值。

4.“全案综合分析说明”的功能定位。本节从程序、实体、定性、量刑、法律监督等方面分析全案综合性问题,重点是全案事实的论证与法律适用的分析,同时兼顾法律监督、诉讼风险、办案程序等问题的分析论证。

本节主要有以下功能:一是案件分析功能。审查报告的前面几节主要立足于对证据材料和办案经过的总结提炼,本节则是对全案的综合分析,包括全案事实如何认定、定罪量刑以及其他相关问题的综合分析,论证审查结论的形成过程。二是庭审预案功能。从诉前与庭审无缝对接的角度看,如果说庭审举证质证效果主要取决于审查报告中证据一节的内容;那么法庭辩论的效果则主要取决于本节对庭审相关问题的预测、准备程度,审查报告中对相关问题的综合论证越充分,越有利于应对庭审各种变化。

(三)附属内容的功能定位

附属内容是在不影响案件事实认定、法律适用的前提下,从法律、判例、被害人名单、证据详细摘录等各方面充实、完善整个案件的内容,置于主体内容之后的“附件”。具体可包括以下几类:第一,与案件相关的刑法、司法文件、行政性法律、法规、政策文件等规范性文件的名称和具体条文内容;第二,相关证据尤其是关键证据的原文摘录,或者证据对照明细表、证据目录等材料;第三,涉众型经济案件中被害人名单及其涉案数额等信息;第四,相关典型案例、有代表性的学术观点及其论据;第五,其他与案件有关但又不宜直接归入主体部分的内容。

审查报告的附属内容主要有两方面功能:一是补充完善主体内容。主体内容更强调各个部分之间的逻辑性、体系性,许多内容比较简洁。例如证据部分需要突出有效的证据信息,强化证据体系的连贯性,通常不摘抄证据原文,许多证据内容会被省略。再如法律分析时虽然会提及具体法律规定,但通常不会摘录具体条文内容或者比较简略,即使摘录也比较分散。对此,可以将重要证据的原文、完整的条文规定作为附件,既能使主体内容简明扼要、重点突出,也能补充主体内容,方便随时查阅,并作为庭审预案的一部分,强化与庭审的对接。二是提升办案人员法律素养。从长远看,主体内容往往只能服务于个案的办理,对其他案件借鉴价值不大。然而,在附件中列明承办人办案时所搜集的法律、法规、政策文件以及司法判例、有代表性的学术观点等内容,对于承办人今后办理同类案件有非常好的借鉴意义。长此以往,积少成多,对于提升承办人法律适用能力与法理分析水平都有很高的价值。

注释:

[1]熊洪文:《如何制作审查起诉案件审查报告》,《检察实践》2002年第4期。

[2]除开篇首部与导语外,八个章节依次是:(1)犯罪嫌疑人及其他诉讼参与人基本情况;(2)发破案经过;(3)本院主要工作;(4)当事人、诉讼参与人的意见;(5)侦查机关认定的事实与意见;(6)审查认定的事实、证据和分析;(7)需要说明的问题;(8)承办人意见。

[3]许多案件的刑事判决书也分为主体内容和附件两部分,后者主要是案件涉及的法律法规。我们将审查报告分为主体内容和附件,也在一定程度上借鉴刑事判决书的结构,但基于审查报告非公开性的特征,附属内容(即“附件”)可以更加丰富。