新型城镇化背景下农民工居住意愿与购房能力现状分析

2019-08-07杜巍车蕾

杜巍 车蕾

[摘 要]如何在新型城镇化背景下“因城施策”保证农民工“住有所居”是亟待回答的重要问题。基于4 787个实地调查样本,针对东部大型城市和中西部中小城镇、人口异地城镇化和就地就近城镇化的农民工,分代次讨论其居住意愿和购房能力,发现:农民工已具备一定的购房意愿基础和购房能力,但不同城镇和代次之间具有异质性;大城市周边的农民工青睐在大城市租住“小而精”的房屋,中小城镇的农民工倾向于就地就近购买家乡周边县城的“大面积”住房;经济因素是造成不同代次农民工居住意愿差异的首要因素,地域文化和家庭因素构成次要影响;第一代农民工城市购房可能性和可行性较小,第二代农民工是当前住房购买的主力军,第三代农民工是未来中西部地区房地产去库存的潜力所在。据此,从“因城施策、分批推进、政策联动、营造环境”四个方面提出政策建议。

[关键词]新型城镇化;农民工;居住意愿;购房能力;代次视角

[中图分类号]F323.6;C913.31[文献标识码] A[文章编号]1673-0461(2019)08-0034-10

一、引 言

“十三五”时期是我国新型城镇化建设的关键时期,如何在“新常态”下通过政策调整等手段,使新型城镇化建设与我国经济社会协调发展是该时期的重要课题。与传统城镇化相比,新型城镇化更加强调人本、公正与和谐,核心在于有序推进农民工市民化,以此提升民生福祉、拉动经济消费、促进城乡融合发展[1-2]。坚持“房住不炒”的发展定位,通过“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举”一系列政策的带动与引导,同步推进农民工市民化进程、拉动住房消费、因城施策化解房地产库存,是我国政府实现“住有所居”的重要思路[3]。

由于我国早期特殊的国情与制度安排,加之地区间经济社会发展情况差异较大,造成了新型城镇化背景下农民工市民化和住房问题的复杂性[4]。不同规模城市和城镇化模式下的农民工市民化具有极大不同[5],此外,农民工内部日益显现出明显的代次分化[6]。因此,基于不同城市规模和城镇化模式,在尊重各代次农民工多样性选择的前提下,如何在新型城镇化背景下“因城施策”保证农民工“住有所居”,这是亟待回答的重要问题。

由于社会管理体系相对落后,农民工长期处于“经济吸引、行政管制、社会边缘”的尴尬境地,加之户籍、住房等制度分割,使农民工整体性被排斥在我国城市住房体系之外,面临着严峻的住房困境[7];同时,受城市劳动力市场二元体制与自身人力资本存量低的影响,农民工大多从事低端职业,很难获取足够收入购买或租赁满足其定居需求的住房[8]。农民工被迫聚居于卫生差、治安乱、居住拥挤、设施简陋的城郊城乡结合部[9]。被边缘化的住房保障制度导致农民工难以长期定居城市、融入城市,加剧了社会分层的标签化、贫困的聚集与再生产,使农民工市民化意愿逐步消退,在到达一定年龄后退回农村,市民化进程停止[10]。

当前,农民工住房困境与城市房地产频出的调控政策之间的矛盾,单纯依靠市场机制很难改变[11],这与缺乏针对性强的租住房政策和合理市场定位关系密切。因此,本文针对不同规模城市与城镇化模式下的农民工,分代次分析农民工的居住意愿与购房能力,在综合经济社会外部环境后,讨论农民工住有所居的可行性,并提出探索性的供给侧政策改革建议。

二、文献回顾

新型城镇化背景下,农民工住有所居的先决条件是农民工具有居住意愿和购房能力。其中,居住意愿主要受居住现状和落户意愿两方面影响,购房能力主要受购房资本和外部环境的影响。据此,本文从居住现状、落户意愿、购房资本、外部环境四方面,回顾相关研究。

(一)农民工居住现状研究

住房面积、居住设施、住房类型是居住现状考核的三大核心指标。吴维平等调查发现,农民工作为流动人口的核心组成,拥挤是其居住的普遍现状,京、沪两地分别有28.8%和41.6%的流动人口居住在宿舍或工棚之中,人均住房面积仅为8.1m2和7.1m2[12];除此之外,较大比例的住房内没有独立厨卫,近4%的流动人口长期居住在极为恶劣的条件下。吕萍进一步指出,农民工住房来源存在地域差异,但以自租房和雇主提供住房为主要形式,鲜有农民工自购房屋[13]。同时,程荫等人发现,打工居住条件、居住现状满意度、房屋价格、经济收入、家庭特征等因素显著影响农民工的城市居住意愿[14]。陈春与冯长春的研究表明,住房条件改善对农民工留城意愿影响最大,在一定程度上增加了其市民化概率[15]。

(二)农民工落户意愿研究

落户意愿是影响农民工实际居住意愿的前置变量,直接影响着农民工对未来住房需求。张启春等指出,农民工落户意愿主要表现为户籍改变后的留城意愿,受代次、教育程度、流动距离等因素影响,经济因素影响不显著[16]。黄庆玲等人发现,随着农民工流动逐步转变为省内迁移,户籍制度逐渐放开的背景下,农民工就近定居已经成为趋势[17],中小城市比异地大都市具有先天的“亲和性”和后天的发展优势,大多数农民工已经显示出定居中小城市的意愿。

(三)农民工购房资本研究

个人购房资本的高低直接影响购房行为的发生,西方学者率先使用Logit回歸等方法证明了个人经济支付能力、人力资本水平、社会资本、租购成本、社会心理、宏观政策等是影响房屋租购的主要因素[18-21]。国内学者多结合我国城镇化情境,对相关问题进行分析。孙垂强在对中部地区农民工城市购房影响因素的实证分析中得出:教育程度显著提升购房行为发生概率,收入稳定性和相对收入满意度对留城购房有促进作用[22]。刘成斌等根据“多元推拉理论”将农民工面临的购房选择分为3类:务工城市自购商品房、农村宅基地住房、家乡城镇自购商品房[23],受教育程度是影响家乡城镇购房能力最主要的因素,城市类型、就业身份、收入状况、参保状况显著影响其在务工城市购房能力。

(四)农民工城市购房外部影响因素

除了农民工个人、家庭的因素外,外部环境条件也是农民工城市购房选择的重要考虑。石智雷等人指出,工资较低、房价过高、住房保障与社会保护政策存在阙如是农民工自购房比例较低的核心原因[24],这些因素阻碍了城市化和市民化进展。简新华提出城市住房通道应当向农民工打开,并强调了政府的责任[25]。张国胜等研究了国外住房保障政策措施,总结了相关经验和教训,强调保障房建设不能和城市建设割裂开,不能边缘化[26]。谢宝富指出,保障房政策在国家公共政策体系里应居至关重要的位阶,政府决不能“一建了之”“一卖了之”“一租了之”[27],应敬畏民生并善待每个细节,营造良好外部环境。此外,赵旭等建议改革现有农村土地使用制度,启动农村住房产权流动市场,推进农村住房产权流转,增加农民工收入,以提高其城市住房消费能力[28]。

(五)小结

总体而言,目前针对农民工居住现状、落户意愿、购房资本、外部环境的研究已较为丰富、借鉴价值较大。但基于新型城镇化背景,针对不同城镇化模式、城市规模和代次的农民工开展多维分析研究较少;综合农民工住房问题等四大要素,以“现状—问题—对策”为导向,兼顾居住市民化和去库存两大核心问题的整体性分析也较为少见。据此,本文以上述两点研究局限为起点,结合既有研究成果,从农民工居住意愿、农民工购房能力两方面出发,探讨农民工在市民化过程中的住房问题,为我国进一步的新型城镇化与住房供给侧改革提供理论基础。

三、研究框架与数据获取

(一)研究框架

受多方影响,我国各地的城镇化程度、社会经济结构、公共服务水平差异明显,农民工的基本情况差别显著,区域和城市之间房地产市场的不均衡状况突出,城市规模和城镇化模式的不同既是这种差异的直观体现,也是这种差异的主要来源[29-30]。因此,在房地产去库存过程中,应充分考虑城市规模、城镇化模式对农民工及房地产市场的影响,关注不同代次农民工的差异。

首先,确定城市规模、城镇化模式两大研究维度,将城市分为东部大型城市和中西部中小城镇,将城镇化模式分为人口异地城镇化和就地就近城镇化,并对两者进行综合考虑,形成了大型城市人口异地城镇化、大型城市就地就近城镇化、中小城镇人口异地城镇化、中小城镇就地就近城镇化4种维度划分方式;其次,从住房面积、居住设施、住房类型3方面明晰农民工当前的居住现状,结合市民化过程中农民工的留城意愿和择城意愿明确农民工落户意愿,进而确定个体购房倾向;再次,从金融资本和人力资本两方面评价农民工当前和未来购房资本潜力,从制度政策和社会风险两大因素评估农民工住房获得的外部影响;最后,基于农民工的居住意愿和购房能力,形成本文的主要发现并给出相应的政策建议,为保证农民工“住有所居”奠定理论基础。分析框架如图1所示。

(二)数据获取

本文数据来自西安交通大学“新型城镇化与可持续发展”课题组2013年深圳P区和2015年河南Y县以及2016年陕西省H市调查。深圳P区地处东南沿海,地理位置优越、产业基础雄厚、企业集团众多,吸引了广东省内外大批农民工务工就业,该区“人口倒挂”情况突出,代表了我国大型城市的基本情况。河南Y县与陕西省H市均地处我国中西部,属于典型的农业转移人口输出区,但近年来普遍重点发展工业与服务业,产业集聚区建设推进较快,第二、三产业GDP占比持续增加,具有中小城镇的一般特点。

上述3次实地调查采取便利抽样与配额抽样相结合的方法,旨在了解我国新型城镇化重点地区农民工的生存状况。深圳P区调查覆盖了全区23个社区,获得农民工样本2 071份;河南Y县与陕西H市调查走访了工厂、工地、餐厅与酒店、超市等不同类型工作场所,分次各获得农民工样本1 640份、1 076份。样本的户籍来源地包括全国29个省、市、自治区,基本涵盖了农民工所从事的典型行业与职业,性别、年龄、婚姻状况、教育程度分布合理。样本具有较强的代表性和科学性,适合进行深入系统地分析研究。

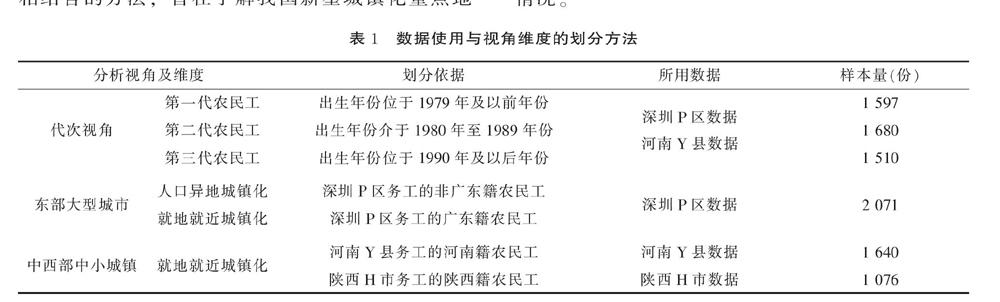

分析过程中,数据的使用与视角、维度的划分方法如表1。需要说明的是,由于河南Y县和陕西H市中约95%的农民工户籍为本地,因此并未使用该数据分析中小城镇人口异地城镇化的情况。

四、农民工个人城市居住意愿

在上述分析框架下,本节和下节将使用描述统计、方差分析、LR检验等方法,对农民工个人城市居住意愿、购房能力与外部环境进行分析和对比。

(一)农民工的城市住房现状

农民工的城市住房现状将直接影响农民工的城市居住意愿。首先对不同城市和城镇化模式下农民工的住房面积、居住设施和住房类型进行比较,之后引入代次视角,进而从多个维度判断农民工城市购房意愿。

1.总体情况

处于不同城市和城镇化模式下的农民工,其城市住房面积、居住设施情况和住房类型均有差异(如图2、图3)。中小城镇就地就近城镇化模式下农民工的住房面积最大(38.82m2/人),大型城市异地城镇化模式下的农民工住房面积最小,两者相差11m2/人。居住设施情况则与住房面积分布情况呈负相关关系,以大型城市异地城镇化模式下农民工的居住设施情况为最好(0.64)。住房类型方面,大型城市的农民工均以租住为主,自买情况极少;中小城镇则自买情况相对较多(24.28%),另有51.37%的农民工选择城市租房。

相比于已有研究,一方面,农民工无论在住房面积还是居住设施方面均有较大提升,住房类型的选择也逐渐多元[10]。这与我国政府多年来对农民工问题特别是住房问题的关注不无关系,同时与农民工个人收入、职业、地位等方面的改善關系较大。另一方面,不同规模城市和城镇化模式下农民工的不同状况则体现了深层结构差异:大型城市的经济社会发展程度大多高于中小城镇,相应的房屋价格、文化现代性相对较高,农民工的住房面积相对较小、租住比自买更为普及,但居住设施水平相对较高。此外,就地就近城镇化模式下,农民工多来自于务工地附近的市、县,未来定居发展意愿较强、受到家庭和社会支持更多,相应的住房选择考虑更为久远,故更倾向于投资面积大、产权自有的住房。但受制于经济能力,住房设施并不完善。随着资本的积累,该情况会逐步改善。值得注意的是,通过查看数据发现,吸引农民工城镇购房的一大原因是子女能够享受城市教育,这从侧面体现了学区房的重要程度。

综上,农民工的住房现状较从前改善较大,居住选择更加多元,不同规模城市之间的结构性差异较为明显。大型城市农民工的居住多以“小而精”的租住形式为主;中小城镇农民工则以“大而糙”的自购方式为主,同时辅以租住、借住等形式;农民工在中小城镇购房可能性最大,当加入就地就近城镇化之一因素后,该可能更为明显。

2.代次视角下农民工的住房现状

如表2,住房面积方面,就地就近城镇化模式下不同规模城市农民工代次之间差异显著:其中,大型城市的第二代农民工住房面积最大、第三代最小;中小城镇农民工的住房面积则随代次年龄的减小而递减。居住设施方面,第一代与第二代之间差异较小,而第三代农民工的居住设施水平最低;相同代次内,大型城市农民工的居住设施水平整体高于中小城镇。住房类型方面,自有房主要归属于第一代农民工,第二代农民工次之,而中小城镇的分布与大型城市正好相反;租住房的情况与自有房基本一致,但异地城镇化模式下第二代农民工的分布明显增多(45.98%)。

这说明,农民工代次之间的住房差异十分显著,而造成这种差异的原因相对较多。第一,大型城市的房地产市场较热、住房交易价格偏高,购买自有房需要资金数额大,而第一代、第二代农民工在打拼多年后积累了一定财富,尤其是第二代农民工,在购买面积大、设施好的自有房方面,能力相对较高;第三代农民工务工年限短、个人积蓄少,居住的首要选择是拥有“安身之处”,所以他们更倾向于选择面积小、设施简、花费低的非自有房屋。第二,由于中小城镇“乡土文化”“孝道文化”“故土依戀”情怀较为浓郁,加之就地就近城镇化“离土不离乡”的务工模式,提升了农民工对“代际继承”“子女婚姻”等问题的思考,因此第一代农民工多选择大面积住房以便于子女共同居住,并将城镇自有房留给年轻一代;但大型城市中这种现象比较少见,一方面是由于经济因素的桎梏,另一方面与“独立精神”“后现代思想”在大城市的普及不无关系。

总之,农民工在住房现状中显现的代次差异虽总体显著,但会因城市规模和城镇化模式的不同而表现出不同特点。可以推断经济因素是住房现状代次差异的首要影响因素,地域文化和家庭的影响则体现在经济因素之后。在多渠道住房供给的过程中,政府应重视这些特征,提倡租住同权,制定差异化的住房政策。

(二)农民工城市落户意愿

城市落户意愿直接反映了农民工对非农化、城市化的态度。通过对比分析,一方面能够预判未来房地产投资的潜力所在,另一方面能够预判农民工未来的住房区位安排。

1.总体情况

如图4所示,至少75%的农民工规划和考虑了未来的留城去向,不同城市和城镇化模式下的农民工均较少选择返回农村,但对于留在何种规模城镇这一问题的思考,具有很大不同。在中小城镇中,县城是大多数留城者的选择(43.52%);而在大型城市中,异地城镇化模式下38.75%的农民工倾向于留在县城,就地就近城镇化模式下,42.74%的农民工选择留在大城市。图5择城意愿方面,家乡城镇成为了84.55%左右农民工的选择,但这一比例在大型城市人口异地城镇化模式下下降到57.56%。

从更细致的角度看,农民工在留城意愿中体现的不同,更多受城市规模的影响。查看调查数据发现,在大城市异地务工的农民工多来自于中小城镇,但其留城选择分化度却远强于留在中小城镇务工的农民工,原因在于:大型城市市场化程度较高,农民工的薪资待遇普遍与个人生计资本相挂钩,生计资本较高的农民工在本地会有较好发展,因此青睐于留在大城市;而一些生计资本较弱的农民工薪资待遇普遍偏低,久而久之会产生一定的相对剥夺感,对大城市也会有一定排斥心理,但其又不甘心回村务农,县城一方面比农村公共设施和服务水平高,同时压力和生活成本又相对较低,故成为了多数农民工的选择。另一方面大型城市就地就近城镇化模式下的农民工来自大城市周边地区,受益于大城市的辐射作用,这些地区的经济发展和农民工素质普遍较高,加之距大城市较近,因此这些农民工多选择在大城市就业发展。择城意愿中农民工显现的不同主要在于城镇化模式的不同,就地就近务工的农民工不仅能够挣钱还能兼顾家庭,选择家乡城镇者自然居多;异地务工农民工常常怀揣“多转一转、多闯一闯”的思想,“投机性”就业较多,工作稳定性不高,多期望能够在异地完成自己的城市梦,故较多选择其他城镇生活发展。

总的来看,农民工留城意愿差异多由城市发展程度、个人生计资本不同所造成。来自于中小城镇的农民工更倾向于在县城发展,大型城市周边和生计资本较高的农民工则期望在大城市定居。择城意愿的差异以城镇化模式的不同为分割,就地就近城镇化模式下,农民工基本选择在家乡城镇发展。值得注意的是,1/4左右的农民工尚未考虑留城去向,政府可以通过多种手段对其引导,提高其市民化积极性,为房地产去库存积蓄能量。

2.代次视角下农民工的城镇落户意愿

农民工城镇落户意愿的代次差异十分显著(如表3)。留城意愿方面,选择回到农村的主要群体为第一代农民工,第三代很少;选择县城落户的群体中,以大型城市第二代农民工、中小城镇第一代农民工为最多;选择大城市落户的农民工中,第二代农民工最多,第三代农民工最少;中小城镇的第三代农民工是未考虑留城去向的主要群体(55.38%)。择城意愿方面,不同城市农民工的差异表现并不相同:选择留居家乡城镇的农民工中,以大型城市第二代农民工为最多,第三代农民工最少;中小城镇中则以第一代农民工为最多(60.13%)。此外,第三代农民工较少选择在其他城镇落户。

农民工留城意愿的代次差异,体现了处于不同生命历程阶段农民工异质化的禀赋和诉求。第一代农民工由于其生长的时代背景,普遍具有丰富的农业经历和农耕经验,虽长期在外务工,但对农村家乡的田园生活依旧有较深的眷恋,在选择农村的占比中始终较高。第二代农民工作为农民工的主力人群,其生计资本禀赋在三代人中最高,外出发展情况普遍较好,因此倾向于在城市继续发展,对大城市的留居愿望也更强。在城镇区位选择中,大型城市的农民工更倾向于在家乡城镇发展,中小城镇的农民工则青睐在其他城镇发展。值得注意的是,第三代农民工在各选项占比中均较少,这一方面与第三代农民工在样本中整体占比偏少有关,另一方面也反映了其对未来的意向选择并不明确,在调查过程中常常选择跳问。

综上,住房政策要充分考虑城市和城镇化的因素,要尊重不同代次农民工差异化的落户选择,做到“人、房、城”三位一体的综合政策设计,提升政策针对性和有效性。

五、农民工个人城市购房能力

(一)农民工的购房资本

农民工的购房能力受多种因素影响,但金融资本和人力资本是其核心影响因素,金融资本主要由工资收入衡量,人力资本主要从受教育程度评价。需要说明的是,由于测算农民工工资总收入时常纳入加班收入,而加班收入会受经济发展、企业改革、个人健康等多方影响,具有不稳定特征。故在衡量金融资本时,应同时计算8小时合同工资和总工资,继而综合评估农民工金融资本的月供能力常态与极限[31]。

1.总体情况

图6反映了农民工的金融资本情况,可以发现农民工加班情况普遍,8小时外工资收入基本占到了总收入的1/5;同时,大城市的工资水平整体高于中小城镇,城市内部不同城镇化模式之间的差异并不明显。图7人力资本方面,农民工的受教育程度基本相同,均以初中文化为主,这与以往研究结果基本一致;而中小城镇农民工的受教育水平整体偏低,大型城市异地城镇化模式下农民工的受教育水平最高。

农民工加班工资普遍存在一方面与宏观经济稳定、企业产品需求旺盛有关,另一方面与农民工的非正规就业关系较大。而就地就近城镇化模式下农民工加班收入的更高占比,从侧面反映了农民工在“家门口”务工更加勤奋,家庭责任感更强,期望为家庭做出更多贡献。人力资本方面,農民工在不同规模城市之中显现的不同状态,印证了区域间教育资源分布、文化发展程度的不均衡。而在人口异地城镇化模式下农民工群体展现的较高教育水平,则说明了在异乡获得务工机会的农民工,通常是那些具备较高个人能力与素质的“草根精英”。

通过查阅调查数据和统计年鉴可以发现,农民工的总工资水平基本与务工地市民平均水平接近,特别是在中小城镇,农民工已具备了一定的购房资本;但考虑到加班工资的影响,农民工的购房资本并不稳定,较易受到外界因素的影响。从人力资本看,农民工群体整体的购房潜力有待提高,而异地务工的农民工潜力最大。

2.代次视角下农民工的购房资本

从代次视角进一步分析农民工的购房资本情况。如表4所示,第二代农民工工资最高,第三代农民工最低,代次差异显著。三代人之间人力资本水平也明显不同:初中及初中以下学历者中,第一代农民工最多,第二代农民工次之;高中及高中以上受教育者中,第二代农民工居首、第三代农民工次之。

这主要是由于,第二代农民工不仅比第三代农民工具有更多的资源、更强的吃苦耐劳精神,同时其成长于改革开发之后,比第一代农民工有更高的能力与水平,加之其正值壮年,在“卖方市场”属于较为稀缺的资源,因此金融和人力资本均高于其他二代。而第三代农民工务工时间较短,且缺乏一定的资本、经验积累,工资水平会相对较低,但受其教育水平整体比第一代农民工更高,随着时间的推移,其资本存量会有显著上升。

总体来看,第二代农民工的综合购房资本最高,而第三代农民工的购房潜力需要时间累积进行释放。在“住有所居、租住并举”的背景下,应尊重农民工代次之间的差异,基于其不同的购房资本和购房潜力,制定长期连贯的制度政策。

(二)农民工购房的外部影响

制度政策和社会风险是影响农民工购房的两大外部影响因素。一方面农民工作为普通住房消费者,具有消费的一般性;另一方面由于农民工“半市民化”的社会状态,其在购房过程中又具有身份特殊性。因此,在分析农民工购房的外部影响时,不仅要考虑住房相关政策和房地产市场波动等因素对消费者的影响,更要考虑户籍、土地政策、住房保障等一系列政策所起到的特殊作用。

近年来,住房问题所引起的民生问题日益显化[32]。在此背景下,党的十九大报告中强调深化住房供给侧结构性改革,是促进人人“住有所居”和实现住房市场健康稳定可持续发展的必要途径。特别是针对二、三线城市和中西部地区中小城镇,地方政府出台了一系列房地产供给侧改革意见。同时,党的十九大报告明确了城乡融合发展、农民工市民化、户籍和土地制度、房地产及住房政策协同改革的意向。在新型城镇化背景下,农民工在中小城镇的落户条件已完全放开,但大型城市的市民化要求依然较高,积分落户和居住证制度在大中城市中仍在积极探索。农村土地“三权”的确权与流转操作方法正在全面进行。另外,购房首付比、异地住房贷款、住房营业税、住房契税等房地产及住房政策调整已初显成效。随着农民工逐步市民化,这些城市“新市民”的社会保障、公共服务等将与城市居民并轨,抵御社会风险的能力和自身素质水平会稳步增高。

可以预见,“住有所居,房住不炒”将是我国坚持在发展中保障和改善民生的重要体现。在此经济社会双转型升级的过程中,农民工群体住房保障是社会发展的必然要求,也是克服不平衡、不充分的具体体现。受益于政府多年来对该群体的持续关注,以及多项政策改革的红利逐步释放,其外部环境并不会有过大的变动,社会风险概率不会增大。因此,对于多数农民工来说,社会环境利好,而地方性制度政策因素将会产生较大作用。首先,农民工的购房政策会进一步向好发展,住房保障将会有较大的提升;其次,随着土地政策改革,“三权”资产能够通过流转、出让等方式实现变现,农民工城市租购房的能力将会得到提升;再次,户籍制度的改革将会使农民工的市民化愿望更易实现;最后,随着城乡融合发展、公共服务均等化,城镇之间的差异将会缩小,农民工在家乡和中小城镇实现市民化的积极性将会提高。

六、主要发现与政策建议

(一)主要发现

本文基于新型城镇化背景,针对不同规模城市和代次的农民工,使用描述统计、方差分析等手段,就其城市居住意愿和城市购房能力进行了对比分析,得到如下发现:

第一,农民工在中小城镇的购房可能性较大,在大型城市购房的可能较少,经济因素比家庭和地域文化因素更加显著地影响着农民工代次间的居住现状。农民工的住房条件改善明显、居住选择逐渐多元,大型城市多以“小而精”的租住形式为主,中小城镇农民工多以“大而糙”的自购方式为主。经济因素是造成住房状况代次差异的首要原因,地域文化和家庭因素的影响则体现在经济因素之后。

第二,多数农民工倾向于留城发展,但处于不同规模城市、不同城镇化模式和不同代次下的农民工,对城镇类型和区位的选择差异较大。户籍为中小城镇的农民工更倾向于在县城发展,大型城市周边的农民工则期望在大城市定居,就地就近城镇化模式下的农民工多选择在家乡城镇发展。第一代农民工比较眷恋农村生活,第二代农民工更倾向留城发展,第三代农民工缺少对该问题的规划思考。

第三,农民工已具备一定的购房资本,第二代农民工综合购房资本较高,第三代农民工购房潜力较大,但资本的稳定性和持续性较差。农民工的总工资已接近务工地城镇居民平均工资标准,但加班工资占比近1/5,较易受到经济波动、企业变革等外部因素的影响。除异地城镇化模式外,农民工人力资本水平整体偏低。第二代农民工金融、人力资本存量最高,第三代农民工提升空间最大。

第四,农民工中小城镇落户购房的政策倾斜多、社会风险小,整体外部环境利好发展。农民工购房主要受到城镇化、户籍、土地、住房和社会保障等制度政策因素的影响,社会风险因素主要来自于宏观经济发展、供给侧结构性改革和农民工市民化推进等方面,在中小城镇落户购房的风险相对较低、可行性相对较高,总体外部环境利好发展。

总之,从居住现状和落户意愿看,农民工具备了一定的购房心理基础,但不同城镇之间具有异质性。农民工的购房能力具有代次差异;虽然外部环境利好发展,但由于农民工总工资的长期稳定性和持续性不足,加之各代次之間差异显著,第一代农民工的城市购房可能性和可行性较小,第二代农民工将成为当前住房购买的主力军,而第三代农民工将成为未来住房市场的潜力所在。

(二)政策建议

农民工市民化过程,不仅能够促进“以人为本”新型城镇化目标的实现,同时可拉动我国经济的内需增长,同时拥有更多获得感。农民工住房问题是首要关注点[33]。基于本文分析可以发现,农民工由于城市规模、城镇化模式、代次年龄等因素的不同,在城市居住意愿和能力方面均显示出了不同。因此,在保证住有所居的过程中,相关政策的制定一定要“依据实情、结合意愿、尊重选择”,增加政策的针对性、可行性和有效性。据此,本文提出如下政策建议:

第一,因城施策,结合城市特征与城镇化特点,制定针对性强的购房政策方案。在大型城市,重点提高中小户型廉租房、公租房对异地农民工的租住比例,加大中小户型经济适用房、限价房对就地就近务工农民工的购房优惠。在中小城镇就地就近城镇化模式下,积极推行租售同权,在评估农民工还贷能力的前提下,减少农民工购房首付比、住房契税和贷款税;增加政府对保障性住房的购买比例,适度消化市场库存并租赁给购房能力较弱的群体。

第二,多层次分批推进,依据农民工的意愿和能力异质性,制定长期政策分阶段消化库存。合理安置第一代农民工,加大乡村振兴战略与新型城镇化建设的协同发展,使其在农村享受发展成果的同时兼顾城乡之间的均衡;积极动员第二代农民工,在尊重其居住意愿的基础上,加大购房宣传工作和购房支持力度;逐步重视第三代农民工,借助多种培训、教育等手段,增加其生计资本存量。构建“高端有市场、中端有支持、低端有保障”的多层次住房体系。

第三,政策联动,以户籍政策为引领、土地政策为支持,实现新型城镇化与农民工购房能力的双提升。通过规范有序、尊重意愿、区别对待和统筹配套的户籍制度改革,引导更多农民工在中小城镇落户,加快完成农村土地确权与流转工作,并实现相应方案的政策化,激活农村土地资本性质。

第四,营造环境,重视经济发展和就业问题,提升公共服务覆盖和基础设施水平。提高城镇吸引力和经济发展动力,扩大就业岗位并创造良好的就业环境和生活社区,推动医疗、卫生等公共服务的全面覆盖,解决随迁子女教育和随迁老人养老问题,消除农民工的心理顾虑。

[注 释]

① 居住设施评估参考郑思齐等(2009)的研究结果,从网络、煤气/液化气、厨房、厕所、洗澡设施、住房用途六方面评价,满分为1。

[参考文献]

[1] 杜海峰,顾东东,杜巍. 农民工市民化成本测算模型的改进及应用[J]. 当代经济科学,2015(2):1-10,124.

[2] 廖茂林,杜亭亭. 中国城市转型背景下的农民工市民化成本——基于广东省实践的思考[J].城市发展研究,2018,25(3):21-25,103.

[3] 李克强.政府工作报告——2018年3月5日在第十三届全国人民代表大会第一次会议上[EB/OL].(2018-03-05)[2018-03-06]. http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-03/05/content_5271083.htm

[4] 李英东.农民工城市住房的困境及解决途径[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,16(2):55-60.

[5] 郁俊莉,孔维,宗一鸣. 新型城镇化建设中“安居难题”解决的理念、机制与路径研究——以天津华明示范镇“宅基地换房”实践为例[J]. 中国行政管理,2015(10):119-123.

[6] 孙守纪,孙洁. 完善我国社会保障性住房制度:基于政府视角[J]. 中国行政管理,2013(10):57-60.

[7] 丁富军. 转型时期的农民工住房问题——一种政策过程的视角 [J]. 公共管理学报,2010(1):58-66,126.

[8] 周加欢,冯健,唐杰.新生代农民工居住特征及影响因素分析[J].城市发展研究,2017,24(9):109-119.

[9] 郑思齐,曹洋. 农民工的住房问题: 从经济增长与社会融合角度的研究[J]. 广东社会科学,2009(5):34-41.

[10] 赵聚军. 保障房空间布局失衡与我国大城市居住隔离现象的萌发[J]. 中国行政管理,2014(7):60-63,68.

[11] 刘双良.我国住房政策制定与执行过程机理分析[J].行政论坛,2015,22(5):84-87.

[12] 吴维平,王汉生. 寄居大都市:京沪两地流动人口住房现状分析[J]. 社会学研究,2002(3):92-110.

[13] 吕萍. 农民工住房理論、实践与政策[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2012:47-53.

[14] 程荫,韩笑,胡越. 农民工城市购房意愿及影响因素研究[J]. 调研世界,2012(10):17-22.

[15] 陈春,冯长春. 农民工住房状况与留城意愿研究[J]. 经济体制改革,2011(1):145-149.

[16] 张启春,冀红梅.农业转移人口城市定居意愿实证研究与市民化推进策略——基于2015年武汉城市圈农业转移人口动态监测数据的分析[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2017,56(4):48-57.

[17] 黄庆玲,张广胜. 农民工定居中小城市的优势、意愿及政策选择[J]. 农村经济,2013(8):102-105.

[18] 魏巍,杨哲.社会网络类别与农民工城市住房消费——基于CGSS2010调查数据[J].城市发展研究,2017,24(6):150-154.

[19] LIM M. A logit model of home ownership[J]. Econometric,1977(2).

[20] KAN K.Dynamic modeling of housing tenure choice[J]. Journal of urban economics,2000(4).

[21] BOURASSA S C,YIN M.Housing tenure choice in Australia and the United States,impacts of alternative subsidy policies[J].Real estate economics,2006(6).

[22] 孙垂强. 中部地区农民工城市购房影响因素分析[J]. 宿州学院学报,2014(7):27-30.

[23] 刘成斌,周兵. 我国农民工购房选择研究[J]. 中国人口科学,2015(6).

[24] 石智雷,朱明宝.农民工社会保护与市民化研究[J].农业经济问题,2017,38(11):77-89,111-112.

[25] 简新华,黄锟. 我国农民工最新情况调查报告[J]. 中国人口·资源与环境,2007(6).

[26] 张国胜,王征. 农民工市民化的城市住房政策研究:基于国别经验的比较[J]. 中国软科学,2007(12):39-46.

[27] 谢宝富. 新加坡组屋政策的成功之道与题外之意——兼谈对我国保障房政策的启示[J]. 中国行政管理,2015(5):132-136.

[28] 赵旭,王钢. 农民工的城市住房问题研究[J]. 特区经济,2007(8):227-228.

[29] 刘淑春. 城镇化结构失衡与区划改革路径[J]. 中国行政管理,2014(1):83-87.

[30] 林挺进,宣超. 2015中国新型城镇化发展报告[M].北京: 北京大学出版社,2015:1-17.

[31] 耿进强,李景国. 农民进城购房支付能力实证研究[J]. 西北农林科技大学学报:社会科学版,2018(3):45-54.

[32] 刘双良.住房政策风险的基本问题探讨:一个理论图景[J].行政论坛,2013,20(4):40-44.

[33] 厉以宁. 新型城镇化先要解决农民在城市住房问题[EB/OL]. (2016-03-06)[2018-03-06]. http://www.xinhuanet.com/fortune/2016-03/06/c_128776755.htm.