资中筠:谈谈爱国

2019-08-02资中筠

文_资中筠

资中筠,中共党员、国际政治及美国研究专家、翻译家,中国社会科学院荣誉学部委员、美国研究所退休研究员、原所长、博士生导师

我的青少年

我今年87岁了。围绕爱国这个课题,二十多年来写了很多文章。

为什么老要思考这个问题?因为现在我常碰到一些以爱国为名的事,实际上祸国殃民。

近代不少爱国志士为了国家,而坐牢、受到迫害、牺牲。所以,中国人的爱国很特殊。

而且一直到今天,不同意见的,忽然就被骂成汉奸。这也是中国特色,而且是现在的特色。

我觉得像我这样年龄的人,比较有资格讲什么叫作真正的爱国。我1930年生在南方,在幼儿园学唱歌,最早听到的是《我的家在松花江上》。从小学到中学,从南方到北方,大家都在唱。这首歌是我刻骨铭心的一个记忆。

我上小学时发生卢沟桥事变。学校在英租界——在太平洋战争之前,日本的势力是进不了租界的。那时有一个伪教育局,就叫校长换教科书。因为里头有许多爱国、抗战、反对帝国主义等内容。校长拒绝了,后来有两个特务混进来把校长杀掉了。

抗战胜利时我读高中,因此我没机会抗日。但比我年纪大点的,亲戚朋友里很多人都辍学抗日去了。

那时我们都知道班超的投笔从戎,学生中很普遍的——不念书了,“我去抗日了”。

讲一个小故事:我父亲的一个好朋友,他家孩子多,有一个叫聂家大姐姐,我上小学时她上高三。有一天,她母亲哭着找我母亲,说她女儿逃掉了,留了一封信抗日去了,拿走了她一个金戒指做盘缠。

我印象很深,我母亲还安慰她教育得好,孩子很爱国,劝她不要再伤心。

那时说抗日,有人到重庆,有人则到延安。毁家纾难很常见,比如像最有名的卢作孚,把他的船全部贡献出来,供政府大撤退。

所以什么叫作爱国,那时很明确,没什么纠结。

后来我到了清华,不少校友选择学航空是因为中国那时没有空军、没飞机,日本有飞机,搞出重庆大轰炸。太平洋战争之后,国民政府号召十万青年十万军,那时好多大学生都去参军了。有的懂外文,很多都在盟军里头做翻译官。这在后来的政治运动里变成了他们的一个历史问题了。

我觉得,我有资格来谈爱国问题。

义和团是爱国还是误国?

谈爱国,要先讨论什么是国家。国家的理论、历史形成很复杂。

比较经典的著作,如洛克的《政府论》,论政府是怎么起来的——因为国家跟政府是分不开的。还有恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》。

最近我看到的比较深刻的相关论著,一个是葛兆光先生的,还有许纪霖先生的《家国天下》。

第一层的观念是爱国究竟爱什么。其实就是家乡,故乡放大了为故国。这跟政治没多大关系。

第二层的观念是跟文化、历史、文明有关。五千年文明古国的观念,就比乡土观念进一步。

在英文里,第一个乡土观念是country,第二个观念对应的是nation,就是成为一个民族了。当我们讲到爱国时,实际上我们最爱的是这个nation,我们光辉灿烂的文明。所以抗日战争时有一种危机感:要亡国灭种。

灭种就是亡文化。过去外族入侵时,汉族没有这个危机感,因为把他给同化掉了,汉化了。

但鸦片战争之后的危机,是外来的一个异质的文明和文化,要先进得多、强大得多。所以这个是一个最大的危机。

讲爱国,我觉得应该是nation这样一个观念。西南联大一位历史教授说过,不读中国史不知道中国的伟大,不读西洋史不知道中国的落后。我觉得非常精辟。你不能因为自己的历史文明就不承认自己落后,你需要急起直追。

第三层意思的国家,往往跟政权联系在一起,英文叫state。过去是朝廷,皇族。那时国家的界线都不清楚,连国土的观念都不很清楚。那时的爱国,其实是忠君,宋朝的人忠于赵家之类。

现代国家的观念是从鸦片战争以后开始的,是舶来的,欧洲的民族国家从中世纪以后慢慢发展起来,逐渐有了成熟的国家概念——边界,领土,主权、领土、国际法、外交等。

在鸦片战争之前,中国朝廷不太清楚这套,惹出好多麻烦来。包括礼仪,觉得跪不跪的礼仪比经济、领土都重要。

这之后怎么个爱国法呢?像李鸿章说的,三千年未见之大变局。中国改朝换代不知道多少次,但没有碰上过清末面对的国际局势。

此后中国有了现代国家的观念,跟改革、自强联系在一起,就要吸收外来文化。过去中国人只有“以夏变夷”,哪有“以夷变夏”的说法。

其实明末时,比如徐光启,加入天主教,跟利玛窦一起翻译《几何原理》。他就发现西方的科学比中国发达。

到了晚清,很多士大夫都开始觉醒。觉得非改不可了。他们就分析失败原因,认为船坚炮利、军火是劣势,赶快进口军火。然后发现军火强是经济能力强,工业化水平高。于是就发展工业,造船、造兵器、造兵工厂。

西方经济为什么发达,又找到制度上。发挥人的积极性,工匠的地位较高。中国传统中,除了士大夫,其他人都没地位。

一直到像郭嵩焘这批人出国考察,发现人家文化文明比我们高。所以他说,外国人看我们有点像看四夷,我们变成蛮夷了,他们变成中夏了。

这些人回来后,觉得非改不可。严复大量翻译外国著作,为开启民智。从那时起,教育救国、实业救国、科学救国,各种各样。到最后变成革命救国,就革命了。

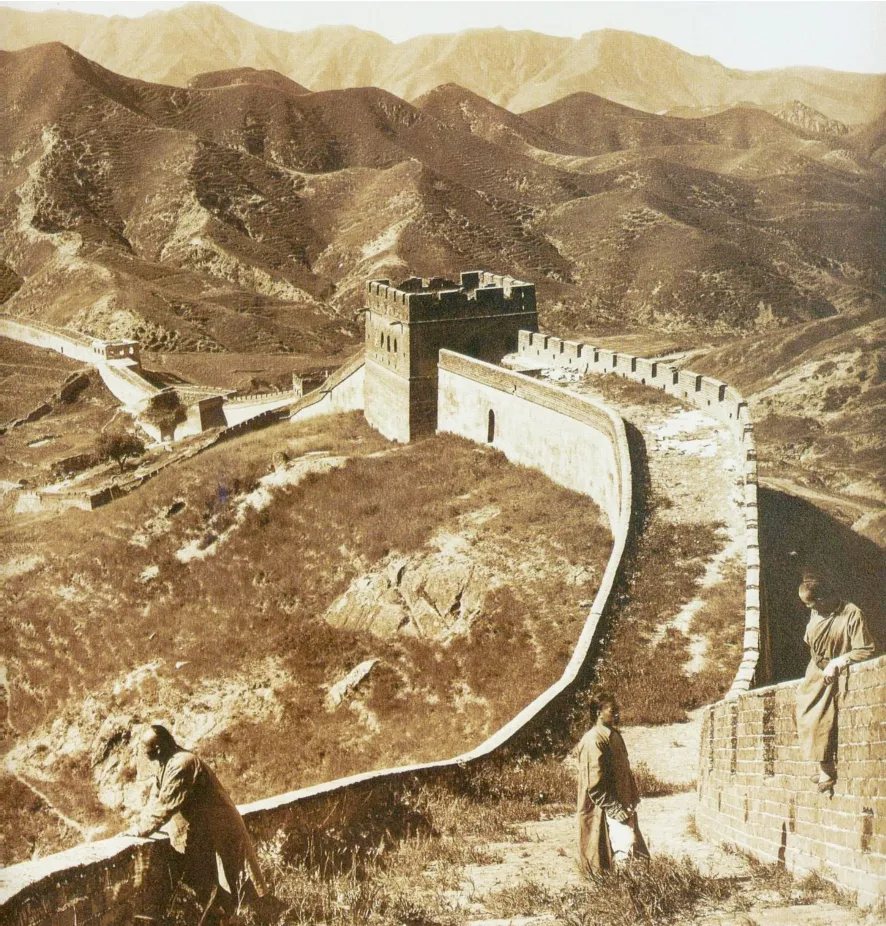

西南联大一位历史教授说过,不读中国史不知道中国的伟大,不读西洋史不知道中国的落后。图为1907年的长城照片

那晚清以后中国人怎样才算爱国?忠君是不是还算爱国?士大夫里有不同看法。

一种说变革是为了保大清,让清朝能够发挥出新的力量,继续维持下去。出现帝派和后派之争。有人觉得光绪支持改良,慈禧保守,等等。后来八国联军打进来之后“太后西狩”,从北京跑到西安。

慈禧回北京后,她了解到俄罗斯都在搞立宪了,就派五大臣出国考察国外宪政,回来后出了很多改革方案。结果慈禧还是犹豫:第一,已经太晚了。第二,最重要的是皇亲国戚的既得利益,最核心的东西她改不了。

宪政最核心的是让权力接受制度监督,核心权力不放弃的话,改革就进行不下去。最后辛亥革命来了。

对保大清的人们来说,爱国就是爱大清。在孙中山等人看来,爱中国的话,非得把大清给灭了,建立一个现代化的中国,才能够保住nation。

实际上清朝真正的完全衰败,是在义和团事件之后。义和团原来是反清复明,后来受到朝廷招安,就毁教堂,杀传教士,攻打外国使馆,杀洋人,扶清灭洋。义和团杀得最多的还是中国人,比如信教的教徒,卖洋货的商家。

中国这种事很多。一些底层人组织起来弄个什么教,然后有一个大哥说自己刀枪不入等等。中国的皇家统治者向来对民间团体是镇压的。但清廷发现义和团是打洋人的,就改“剿”为“抚”。外国就抗议,派兵。保护使馆、外交官、教堂,有了借口。

这种情况之下,朝廷分两派。一派主张赶快镇压义和团,不能够让他们胡来,并且跟洋人讲和;一派就主张民气可用,干脆用他们跟洋人斗。结果主战派胜利。有五个死谏的大臣被杀。

这里头就有一个问题:谁爱国?谁卖国?谁祸国?主张不要杀洋人的,是爱国还是汉奸?义和团和支持义和团的人是不是爱国呢?

当时慈禧向十一国宣战,放义和团进北京,乱杀一气。

这种情况下,李鸿章、刘坤一等总督们,一起抗命,称“乱命不从”,联合起来搞“东南互保”,跟当地的洋人、领馆代表谈判,保证对方在辖区的安全,但对方不能派兵进来。

结果“东南互保”保住了。被蹂躏,被祸害的是北方。

“东南互保”是爱国吗?我觉得是,跳出愚忠,立了大功。但在不同的角度来看,可以说他们卖国。不听中央命令,上面已经宣战,地方还讲和。所以对于爱国,祸国,不论是从出发点还是从结果看,拉远距离,才能看得更清楚。

牺牲的五大臣,半年之后朝廷就给他们平反了。而老百姓之前一直把他们看成二毛子,汉奸,替外国人办事、说话,平反后,百姓才说他们不是二毛子。

义和团是爱国还是误国?历史学者们对此有很大争议

民爱国,国更应该爱民

还有一个问题是:爱国还是爱民?国家是干什么用的?是保护人民,保障人民生存和幸福。不能以国家的名义剥夺人民的幸福或害民。

国以民为本。民为贵,社稷次之,君为轻。到现代变成了人民共和国,人民的国家,更应该以民为本。

这个民不是一个抽象的人民。我们常常用抽象的人民来代替一个个真正的人。爱国首先是爱民。

另外,爱国跟自强、变革、启蒙、社会进步有关。2001年中美撞机事件,群情激昂,我正好在西安有讲座,很多人情绪高涨。说我们西安在秦朝时多伟大,兵马俑多了不起,今天怎么这么受气呀。

我说你要是活在秦朝,你想做哪一部分人?

假如说做一般老百姓,当时是“偶语者弃市”,两个人在街上说悄悄话就可以把你杀头。还有行人侧目,在路上互相看看,不敢说话。

或者你愿意做被坑的儒,读书人,还是做一人之下万人之上的李斯?他最后被腰斩。你愿意做秦始皇?他死了都没发丧,尸首都臭了。

你觉得那时很幸福,这是你想象出来的。兵马俑里头还有一个坑没有挖,全是白骨,是做兵马俑的工匠,被活埋,怕他们泄密。

所以你生在秦朝你要做哪一部分人?中国人很爱讲我们过去多伟大,你先得想一想你要做哪一部分人。

所以一个伟大的国家,一个真正现代的国家,应该最大限度地使各个阶层、各种职业的人都能够幸福,有平等的权利,而不是想象中开疆拓土伟大得不得了。

现在电视里头经常出现伟大的中国皇帝,你得想想,那时到底哪些阶层活得最舒服。

我们的核心价值观,说得挺全。如果光有一个爱国,然后叫它富强。谁富,政府财政富呢,还是老百姓富?什么强,军事很强,其他的你强不强?比如文化强不强?教育水平强不强?创新能力强不强?

什么叫爱国,我觉得要好好体会这几个方面,如果没有这些,那你爱一个什么样的国?

比如说希特勒德国,一度非常强,闪电战打败许多国家,打到莫斯科。但是它就长不了。日本军国主义当时也是以爱国来号召所有民众,那些民众也真的以为在爱国。神风敢死队,十几岁的年轻人开着飞机送死。这也是爱国。可对于日本来讲,也绝对是祸国——换来了两颗原子弹。

八国联军在中国

知识分子的“批评式”爱国

我们谈爱国常说“儿不嫌娘丑”这句话,即不管这个国家多丑你都得爱她,她是“娘”。这有很大问题。

首先你凭什么说她丑?我们大好河山多美丽呀!既然我们爱这个土地,就得爱护它,不让它受污染,青山绿水,爱护土地。

另外,假如丑的话,很落后,很多不文明,不美,那你该想办法改造,让她变得文明,变美。这个娘生病了,你得想法给她治。

所以爱国是跟改造一起的。晚清和民国,有一大批留学生回来,就是要改造国家,“偷天火”,到外头去偷。

但改造国家,就有一大堆既得利益者、保守派,站出来反对。这个改造就变艰苦,有人要坐牢。

改制度,改到触动核心利益时,那些爱国志士们就要牺牲了。从晚清以来,有很多人为了把这个国家变得更好,而做出牺牲。

现在有人一天到晚骂中国知识分子软骨头,不发声。我看到一篇文章说,不要再骂他们了,世界上有哪一个国家的知识分子为了爱国而做出这么大的牺牲的?

中国每一次国家危难,真正起来为人民鼓与呼、为民间疾苦说话的,都有知识分子。

知识分子的概念比较宽泛。晚清的士大夫们,那五大臣,是文臣,死于给皇帝提意见。那时的国家安危系于一个决策者的一念之间,所以文臣必须冒死进言。这是当时爱国志士的一种担当。什么叫担当?就是对于自己切身利益以外的事情的关心。

“无恒产而有恒心者,惟士为能”。这个士就是有担当的读书人。没财产,但会为国家操心。不是一己安危、个人温饱,而是超越个人利益。

图为日本人绘制的东南互保示意图,此时台湾、澎湖已经《马关条约》割让给日本,南海诸岛也在二战时被日本占领

一百多年来,有好多中国人超越自己。开头的那位聂家大姐姐,她们家很有钱,房子很大,但是她抛掉这些,去救国了。

早期共产党人很多家庭出身是地主、资本家,离开家去革命。因为他们有信念,认为自己能够救国。

所以作为士,作为知识分子的爱国,是要抛弃切身利益,为更广大的人群利益着想。

移民与全球化时代的爱国

最后我想说一点,在全球化的今天,国家的观念出现变化,其中之一是很多利害不是在一国之内了。互利、互相关联的东西变多了,比如国际贸易,全球环保,跨国缉毒等。

例如公益慈善,外国基金会到中国做一些公益事业,被认为是来和平演变的。

我认为和平演变好于暴力演变。一个国家要前进总要演变。外国的基金会来做一些事,不用如惊弓之鸟。除非它是来买情报的,那是另外一回事。这两个概念,很多人搞不清。

现在移民非常多。过去的民族资产阶级,基本上以发展中国经济为己任,绝对不会想到把资产移到国外。但现在财富是可以转移的,转移到他觉得更安全的地方。

知识精英过去绝大部分都回国,改造母国。现在有人觉得改造太难,就走了。有的专业在国外有更好的发展,比如杨振宁搞的。

全球化时代,大批财富和精英都在自由流动。我不是用道德批判移民就不爱国,但移民会削弱改造中国的力量。过去那些精英回国,哪怕掉脑袋也要改造中国。

我觉得移民潮是中国遇到的一个真正的爱国危机。我们的精英和最有本事的人才、最有志趣的人才的外流,是一个很大的损失。这种竞争是无形的。

我在美国觉得,美国人对于改造自己的国家特别积极。你看美国所有的报纸,天天在那儿暴露美国的不足,对政府提出各种批评。

我记得有一个美国教授非常反对川普,他说川普当了总统的话我就要移民了。结果他到现在也没移民。他如果一表示不满就被镇压下去了,可能他早跑了。他能够天天骂总统,还可以在那儿待下去。

全球化的今天,爱国问题变得复杂了。我提出这些问题,自己也没有结论,希望给大家有所启发。

(此文为2018年1月7日作者在一席演讲,有大量删减)

每逢遇到灾难,中华民族会迸发出伟大的爱国人士。图为抗日战争中的死字旗