嵩山文化圈核心区的史前美术遗存研究

2019-07-30杨远朱畅然

□杨远 朱畅然

嵩山地区有着特殊的优越地理条件,使其成为各方聚集的文明中心,数千年文化的一脉相承,是其无与伦比的底蕴。该地在新石器时代后期至青铜时代早期,广泛取其精华,将多种文化元素集聚、碰撞、融合、升华,形成华夏文明[1]。这一区域,考古出土有大量艺术品遗存,种类齐全,丰富多彩,是该地文明遗存的重要组成部分,但学界对此尚缺少综合性的分析研究,为此笔者搜集整理了有关考古资料,现试作粗浅探讨,以抛砖引玉。

所谓“嵩山文化圈”,是指嵩山与其邻近的中原文化核心地区及其发展地区的地域文化范围。核心地区包括“嵩山山体、山麓、山前盆地、山前冲洪积扇、剥蚀堆积倾斜平原和剥蚀堆积平原,东界华北冲积平原,西接豫西谷地,北临黄河,南抵淮河”[2],即以郑州为中心,东到商丘,西至三门峡,北起黄河,南达信阳、南阳的广大地区,基本范围是狭义上的中原地区。本文研究的是,嵩山文化圈核心地区的美术遗存,即以此区域出土的雕塑、绘画、工艺美术、刻画符号等主要美术遗存为主。

一、嵩山文化圈核心区史前的雕塑艺术

嵩山文化圈核心区史前的雕塑艺术,出现较早。从已有的考古发现看,在旧石器时代晚期的灵井许昌人遗址已经出现了石质小鸟雕像[3],这是目前国内发现时间较早的雕塑类艺术品。而更多雕塑艺术品,则出现于新石器时代诸多文化遗址中。根据材质的不同,大致可以分为陶塑、玉雕和石雕等,根据雕塑的对象可分为人物雕塑、动物雕塑等。

人物雕塑,主要见于河南陕县七里铺、密县莪沟、安阳后岗等遗址中。

1958年,在河南陕县七里铺遗址二区龙山文化地层中,出土一件人面形夹砂粗灰陶片[4]。人面已残裂,上有镂空的双眼、捏塑凸起的鼻部和半张的嘴部。(图1-1)

1977—1978年,在河南密县莪沟北岗裴李岗文化遗址发现一件陶塑人头(H35:1)[5],几何方脸平额,眉脊粗壮,鼻宽目深,下颏向前突起。(图1-2)这是黄河流域目前所见时代最早的陶塑人头像。

1979年,在河南安阳后岗遗址出土有贴塑人头像1件(T9⑦:47)[6],残存圆脸、大眼。(图1-3)

图1 嵩山文化圈核心区所见史前人形雕塑

图2 裴李岗文化时期所见动物陶塑

动物雕塑,有浮雕、高浮雕和圆雕,有的与器物造型相结合,形成独特的拟形器。目前,发现时代较早的,是裴李岗文化时期遗址中出土的动物雕塑,共 6件。其中,1978年,在新郑裴李岗遗址发现了4件动物形塑造品,造型都非常简单写实:猪头陶塑2件,短嘴,张口(图2-1);羊头 1件,长角而粗(图2-2);1件不知名器物,形似羊头,中部鼻梁稍突,两侧下陷,似为鼻孔[7]。大河村文化第三期出土了一件残兽首(T11④:31),为泥质灰陶,直角圆筒形,有两小耳。

1983年,在河南舞阳贾湖遗址出土2件陶塑[8]。一件是兽头形陶器(H9:2),夹粗砂红陶,施黄红色陶衣。厚胎,整体似双角兽头。双角微向后弯曲。表面刻有叶脉形纹,背面有横刻纹数道。头的两侧,塑有突出于器面的环形耳。此器正面已剥蚀。器体中空,呈椭圆形,通高 11 厘米,下径 11.4~16.2 厘米。发掘者认为,它有可能是一种陶支架。(图2-3)另一件,陶塑(T3①:1),已残。夹砂陶,表面有褐红色陶衣。腹底中空,以泥条作眼、鼻。鼻下两侧各有小孔。高6 厘米,宽约8厘米,残长9 厘米。(图2-4) 两件兽形雕塑的特点,都是非实用、有观赏价值的。

1971—1974年,在河南淅川下王岗仰韶文化时期遗存中发现有猪头形盖纽、陶鸟、陶蚕蛹、蚌蝉等动物雕塑[9]。其中,陶鸟(T10⑥:8),嘴、足、尾部残缺(图3-1);陶蚕蛹(T13⑦:283),形象生动,扁平身体,用八道弦纹分成九节(图3-2);蝉(T15⑦:335),由蚌壳雕刻而成,精致逼真(图3-3);陶器盖(H169:9),握手呈猪首形,短吻,张口,造型生动(图3-4)。

1956—1957年,在三门峡庙底沟仰韶文化时期遗存中发现捏塑鸟首造型、贴塑壁虎的陶片各3件[10]26,42。其中,鸟首造型的陶片,为器耳(H79:06、H393:07、T123:26),皆尖喙、圆眼(图3-5);贴塑壁虎,均位于器物腹部到口沿处,多作攀爬状,头部伸在器口,四爪,身体扁平,身上刻画戳划纹或者数个突起的“>”形纹(H20:36、T234:16、T234:17),造型写实(图3-6、3-7)。另在 H344 发现 1件鸟首雕塑[10]54,颈部、头部基本完整,尖喙、大圆眼,颈饰弦纹数周,作张口鸣叫状。(图3-8)

在河南汝州洪山庙陶缸外壁近口沿处,发现有高浮雕的壁虎塑饰。如:W46:1[11]39,在口沿外壁贴塑有壁虎装饰,其造型和庙底沟的壁虎装饰近似,扁圆首,长体细尾,四肢对称曲附于壁,作扑食状,整个形体棱角突出,似经过刻刀修整。(图3-9)

图3 仰韶文化时期所见动物雕塑

图4 龙山文化时期所见动物陶塑

1973—1975年,在郑州大河村遗址仰韶文化遗存中发现一兽头状流(T11④A:31),拐角圆筒形,前细后粗,呈兽头状,头上端两侧各饰小耳[12]。

在嵩山文化圈核心区的诸多龙山文化遗址中,也发现有动物雕塑艺术品。1951年、1952年,在驻马店泌阳板桥三所楼遗址发现陶兽艺术品1件[13],头昂起,两前足分别外伸,后足残,形制较小。(图 4-1)发掘者认为,“可能为玩具或其他器的附属物”,似为小鸡或小鸟的造型。

1957年,在三门峡三里桥龙山文化遗存中发现 1件陶塑鸟首(T255:04)[10]101,扁圆形嘴,发掘者认为可能是鸭的形状。(图4-2)

1975年,在河南临汝煤山遗址发现2件陶塑艺术品[14],保存比较完整,均塑造了鸟的大体造型,细部刻画简略。(图4-3)

1992年,在河南汝州李楼遗址发现3件陶塑的鸟形象[15]。其中,92T5④:1 造型完整,长尾,尖喙,圆眼(图4-4),和煤山遗址所见陶鸟造型基本一样。

1993年,在河南固始平寨古城遗址发现2件鸟塑艺术品[16],均残,仅存前半身。

2000年,在河南新密新砦遗址发现猪首形器盖一件[17],盖顶做成猪首形状,鼻、嘴、眼、耳等部刻画非常精细,形象生动。(图4-5)

二、嵩山文化圈核心区史前的绘画艺术

史前的绘画,多是装饰性工艺绘画,主要见于彩陶装饰。具有绘画性质的彩陶图案,目前发现比较多,其中以河南临汝彩陶缸上的“鹳鱼石斧图”最为引人注目,另外在庙底沟、洪山庙等遗址中也有一些精彩的作品。

1978年,有关部门在河南临汝阎村采集到 1件彩陶缸[18]。这件彩陶缸,高 47 厘米,口径32.7 厘米,底径19.5 厘米。红陶砂质,沿下有两组对称的鼻纽,腹部绘有彩画,是迄今发现的最大的一幅原始社会时期的彩陶画。(图5)作者根据已选定的要描绘的不同形象、内容,用不同的艺术手法予以表现。石斧和鱼,用黑色线条勾勒轮廓,将其形状和动态描绘得十分有趣;鹳,则直接用色彩涂染形体,眼睛用浓重的黑线勾圈,显得分外有神。这幅彩绘,采用平涂技法绘制而成,点、线、面相结合,配以单纯的色彩对比,明快而洗练地勾画出了一个颇有意境的画面,它巧妙运用了中国传统绘画艺术表现手法的两种基本形式——没骨和勾勒,引起了多方学者探讨。很多学者就其内涵做了深入研究,大多数学者认为这是新石器时代的一幅图腾画①持此观点的学者,有严文明、郑杰祥、范毓周、马世之、邱东联等,大部分学者认为鹳、鱼代表着不同的氏族,斧是权力的象征。分别参见:严文明。鹳鱼石斧图[J].文物,1981(12);郑杰祥.《鹳鱼石斧图》新论[J].中原文物,1982(2);范毓周.临汝阎村新器时代遗址出土陶画《鹳鱼石斧图》试释[J].中原文物,1983(3);马世之.河南临汝仰韶陶缸彩绘图像考略[J].中州学刊,1984(6);邱东联.鹳鱼石斧图释[J].湖南考古辑刊,1994.。最近,有人考证,认为它是一幅巫画[19]。从绘画的角度看,其“在中国原始时代,是称得上杰作的”[20]。

图5 鹳鱼石斧图彩陶缸

1989年,在河南汝州洪山庙遗址M1 彩陶缸上发现很多剪影式的图绘资料,用黑、棕、白、红等色绘制,有单一的物象涂绘,也有组合图案,包括人物、动物、植物、生产工具、生活用具、天文图像和几何纹等。其中,人物图形有的作奔跑状,有的呈裸体状,有的仅绘一手,有的为成组人面(图6-1);动物图形,则有鸟、龟、鱼、蛙、鹿、蜥蜴、贝壳、兽面纹等(图6-2);植物,有树枝、树叶等;生产工具,有木耜、木耒等[11]26-65。发掘者推测,其绘画采用了两种画法——“轮绘”和笔绘,而绘画的位置大都在起舞者的上腹部较为显著的位置。其绘画呈现出以下几种典型特点:

第一,画法差异性较大。有的绘制精细,采用黑、白、红等多种色彩;有的寥寥数笔,十分简练;有的线条均匀、流畅;有的绘制粗糙、草率。发掘者认为,它“不是一个人绘制的,可能是由某一小单位若干人绘制的”[11]65。

第二,图案的结构存在固定的格式。基本上有三类:一是以宽带白彩作底,上下以棕色或黑色勾边,内部画出主题图案;二是前后对称,画出主题图案; 三是四面对称或将器体分成若干等份,然后绘出主题图案。

第三,图案一般有固定的组合方式。如勾叶纹,都是以三组为一单元,重复描绘。

从洪山庙的彩陶绘画可以看出,当时人们已经熟练掌握了色彩效果的运用方法,使用黑白不同的色彩,加强对比效果,并且熟练地掌握了疏密、间隔等雕塑与绘画相结合的技法,画面主次、对称讲究,许多动物图案是模仿写生而来,有着极强的写实性。但是一些人物涂绘,特别是一些采用局部涂绘的画面,应该具有特定的意义,也反映出史前时期嵩山核心区的美术家已经掌握了表达某种意象的方法——“突出局部,代替整体”。

在庙底沟遗址,也发现有仰韶文化时期彩绘写实的蟾蜍纹图案[10]26。用黑彩画出轮廓线、四肢、头部,在其背上用小圆圈纹样表示蟾蜍癞刺。

1972—1975年,在大河村遗址二、三期文化遗存中,也有精美图绘发现,主要绘于钵、罐、壶等的肩部和上腹部。图案中,主要有锯齿纹、同心圆纹、舟形纹、方格纹、菱形纹、六角星纹、古钱纹、篦纹、昆虫纹、太阳纹、花瓣纹等。多采用红、棕色绘制,也有红、黑两彩并用的,还有用黑、棕色单彩的[21]。

图6 洪山庙遗址所见绘画遗存

三、嵩山文化圈史前工艺美术的发展

实用性是工艺美术的主要特征,伴随着人类审美意识的发展,到新石器时代已经出现真正意义上的工艺美术品。就嵩山文化圈来说,工艺美术是从石器、陶器的制作中产生的。

从石器的工艺发展看,早在旧石器时代晚期的许昌灵井遗址已经出现了石器的加工技术,即以角锥形细石核为主体的细石叶技术和以端刮器为主要器形的细石器类型组合体系。2008—2013年,从遗址的第5 层出土细石核共 82件,细石器工具类共 280件[3]。

到新石器时代,出现了更多表面光滑平整的石质工艺品,有普通的石料,也有较昂贵的绿松石、玉石等质料,可分为生产工具、装饰品、武器等不同类别。生产工具类,有如斧、铲、锛、凿、刀、纺轮、磨盘、磨棒等;装饰品类,有石环、石璜、石珠等;武器类,有镞、石球等。在舞阳贾湖遗址,发现了较多的绿松石、玉石装饰品,有穿孔的绿松石饰、三角形坠饰、玉璜等[22]207,208。石器的加工工艺,已经采用了琢磨、钻孔、抛光等工艺技术。

从陶器的工艺看,在河南许昌灵井遗址、新密李家沟遗址均有陶片发现,这说明在旧石器时代的晚期已经开始制作简单的陶器。到新石器时代,陶器得到迅速发展,为人类生活带来了极大的便利,不仅出现了形制精美的陶器,而且也注重装饰。从形制上看,有生活用器、生产用具、乐器、装饰品等不同种类。生活用器,有盘、盆、壶、罐、碗、豆、钵、鼎、缸、釜、簋、鬶、鬲、甑等众多品类。有个别器物工艺造型更为独特。1959—1960年,在洛阳王湾第三期文化遗存中曾出土一件镂空器座[23]89,敛口束腰,束腰部分镂空,组成有规律的花纹,中间有三道凸弦纹,下部饰绳纹,较为精美。生产用具,主要是陶纺轮、陶刀等。乐器,有陶埙、陶钟等。装饰品,较常见的是陶环、陶珠等。1956—1957年,在庙底沟仰韶文化遗存中发现有多种造型的陶环,有圆形、五边形、六边形、齿轮形等多种形制[10]53。

从装饰工艺看,灰陶器大多采用了篮纹、弦纹、绳纹、附加堆纹、指甲纹、乳丁纹、篦点纹、镂空纹等。另外,很多器物上设置有较多的系、钮,既有实用性,又有装饰效果。如王湾遗址文化遗存中,很多陶器上有鸡冠形鋬,既有实用性,又起到了装饰效果。而彩陶的装饰更为精美,多用黑、红、白等不同的色彩进行装饰,纹样也丰富多彩,人物纹(包括人体局部纹样)、动物纹、植物花卉纹、几何纹等应有尽有。这些装饰,都是艺术家对生活中常见物象的描绘,并对其赋予了深刻的时代寓意,至今魅力不减。

从制作的工艺看,早期陶器多夹砂,胎壁较厚,烧成温度大致为600℃~800℃,器形单一,多为手捏成形,有少量使用了泥片敷贴法[24]。到新石器时代中期,陶器的制作多已采用轮制工艺,制作的器形较为规整。

其他工艺品,如骨器、蚌器、牙器,也有较多的发现。骨器,主要有针、锥、匕、笄、镞、镖、饰品等,大都磨制,表面光滑精美,个别进行刻纹装饰。如2001年,在贾湖遗址出土了10支骨笛[22]241-243,部分骨笛的正面和侧面,契刻有横线图案和斜线交叉的菱形图案,磨制精致光滑(M521:14)。

蚌器、牙器,主要是装饰品。在贾湖遗址发现有磨光、穿孔的牙饰品,另有牙刀、牙削等牙器,均有磨制痕迹[22]234-237。1959—1960年,在洛阳王湾新石器时代二期文化遗存中也发现有精美的蚌饰和牙饰[23]68。

四、史前的刻画符号——书法艺术的孕育

书法,也是我国传统文字书写的艺术形式,安阳殷墟、郑州商城都有成熟的甲骨文字发现。其起始渊源,一直是学界关注的话题,很多学者认为史前的陶器刻符应该是文字的最初形式。在嵩山文化圈核心区的史前文化遗址中,也发现了很多刻画符号遗存。

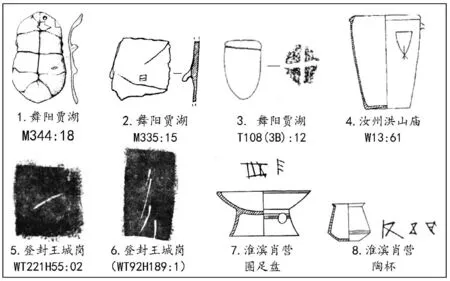

1984—1987年,在河南舞阳贾湖遗址发现刻在甲骨、陶器、石器上的符号,共16 例[25],龟甲上 9 例,陶器上 3 例,石器上 2 例。其中,以 M344、M335、T108(3B)出土的龟甲和陶坠上的刻符最为典型,分别可与甲骨文中的“目”“日”“甲” 等商代甲骨文字对应 (图 7-1,7-2,7-3)。舞阳贾湖遗址的碳-14 测定与陶器类型学的研究表明,其年代在公元前7000—公元前5800年。由此推断,其刻画符号比其他已知史前刻符要早两三千年,因此有学者指出这是中国“文字”最早的源头。

1989年,在河南汝州洪山庙仰韶文化遗存中出土一陶缸(W13:61),其外壁上有刻画符号[11]42,43,47(图 7-4)。有学者认为,与甲骨文的“不”字构形相同[26]。

到龙山文化时期,也有考古发现。在登封王城岗遗址、淮滨的肖营遗址,发现有陶器刻符。1977—1981年,在河南登封王城岗龙山文化二期遗址,发现部分刻画于豆、杯、盘等陶器上的刻符 6 例[27],其中一陶豆盘(WT221H55:02)的口沿上刻有“一”字,而另一杯(WT92H189:1)的腹部刻画“彡”形,笔锋突出,具备了传统书法艺术的笔势(图 7-5、7-6)。

1979年,在河南淮滨肖营发掘一座沙冢墓葬,共出土7 种带有不同刻画符号的陶器,分别刻于圈足盘、豆、高柄杯、陶杯等的底部及圈足外、腹部等位置(图7-7、7-8)[28]。发掘报告中提出,该墓的随葬品与屈家岭文化的器物相同,也有与其他考古学文化相同的器物,刻符则与马家窑文化的陶器符号类似。这说明,在龙山文化时期,嵩山文化圈的文化受到了其他多种文化的影响。

这些已发现的史前刻画符号,对其是否古代文字虽然尚无定论,但它们作为中国文字的起源是没有问题的。这些刻符,有的已经和甲骨文构形一致,有的已经表现出了书法艺术中的笔势。

五、嵩山文化圈核心区史前时期美术发展的进程

在河南荥阳织机洞、巩义洪沟、许昌灵井、新密李家沟、郑州老奶奶庙、洛阳的凯旋路等旧石器时代遗址中,都发现有人类制作石器的遗物。尤其是灵井许昌人遗址,还出土了小型石质雕刻品,在全国范围内尚属首次发现。这说明,嵩山文化圈核心区的艺术活动,早在旧石器时代晚期就已经开始了。

在众多的新石器时代遗址中,发现有磨制规整的石器、陶器等,开始出现磨光、钻孔等技术,彰显着古人对形式美的追求,即预示着美术的形成。周昆叔认为,嵩山文化圈在华夏文明中核心作用的形成,历经了5000—6000年,并将其分为四个阶段[29]。就史前美术发展看,其前三个阶段,基本上也是嵩山文化圈核心区史前美术发展的三个不同时期:

图7 嵩山文化圈史前画划符号

第一时期:史前美术的初期,即距今9000—7000年的裴李岗文化时期。裴李岗文化遗址达70 处以上,据不完全统计,环嵩山分布的遗址达40 余处,其数量之多、分布之密为同一时期全国之冠。遗址主要分布于颍河、双洎河及其支流沿岸,聚落的面积均在1万平方米左右,鲜有超过2 万平方米的。部分遗址出土了制作规整的陶器、石器、骨角器和陶塑作品。

第二时期:史前美术的繁荣时期,即距今7000—5000年的仰韶文化时期。二期的文化遗存较为丰富,可分为下王岗类型、西山类型、大河村类型和大司空村类型等。其中,环嵩山分布的遗址内涵丰富,其工艺美术装饰特别突出。尤其是临汝彩陶缸的发现,说明那时已出现了真正意义上的“绘画作品”,为古代绘画艺术发展奠定了有利的基础。

第三时期:史前美术的融合时期,即距今5000—4100年的龙山文化时期,环嵩山的重要遗址有王城岗、煤山、王湾、古城寨等。这个时期的美术,兼容并蓄,向外扩散自生优秀文化的同时也吸收外来文化因素,在制陶工艺方面多有表现。

总体来看,嵩山文化圈核心区史前时期的美术取得了各方面的成就,有其自身的发展体系。这一点,在雕塑和绘画方面表现得特别突出。而工艺美术中的陶器、石器、骨器工艺,都是艺术与实用的结合,在实用的基础上增加艺术色彩,增加器物的美观性。它反映了嵩山文化圈的古人,在物质生活得到满足之余,已经开始对审美有了进一步的要求。史前刻符也有一定发展,为书法艺术的孕育奠定了基础。