唐诗中的崤函古道交通

2019-07-25倪玲玲

◎倪玲玲

(三门峡职业技术学院,河南三门峡472000)

唐朝是诗的唐朝,唐诗影印着唐代的一切,折射着盛世繁华。笔者选取两京驿路之崤函段,尝试着从盛大恢宏唐诗中来寻求古代交通的轨迹,也从这条最繁忙的交通线路上找寻动人的诗篇以及文化遗存。

崤函古道是先秦以来至民国时期沟通长安、洛阳的经行于陕州及其毗邻地区的交通要道的总称,它西起关中盆地东侧的门户陕西潼关,东至古都洛阳的西出道口河南新安与宜阳,全长大约220 千米,是沟通长安与洛阳东西两大古都交通干道上的枢纽路段,因其主要穿行于崤山之中,所经之途,山势高峻,谷深委曲,一直延伸到我国古代负有盛名的函谷关以西,因而被称为崤函古道。丝绸之路开通后,崤函古道又与其他通道组合,由原来的境内通道,而发展成为闻名于世的国际丝绸之路的重要路段,故而又被称为丝绸之路崤函道。[1]2014 年,成为丝绸之路联合申遗的33 个代表性遗产点中唯一一处“路”的遗迹。崤函古道是中国历史上最古老、最重要的一条文明通道。

一、繁忙的交通与繁盛的唐诗

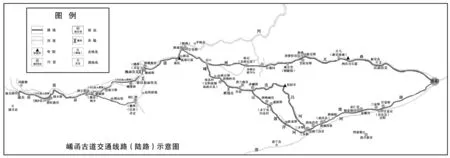

崤函古道交通在隋唐时代进入其繁荣时期。贞元二年(786)十二月,唐德宗诏令在全国铺设驿站,同时规定从上都(长安)至汴州(今开封)为大路驿。在法律上确定了这条线路在全国交通线路中第一的地位。其“大路驿”的西段即包含我们所说的崤函古道。在隋唐全国交通网络系统中,连接长安和洛阳的驿路是当时最为繁忙的交通线,可以说这是一条轴心线。[1]所谓“两京间驿家,缘使命极繁”[2]。“来去腾腾两京路,闲行除我更无人”[3]。两京道上,皇帝、官吏经常往返于此,使臣、商贾往来络绎不绝,运输车马忙碌于道,沿途馆驿设置周全。中唐时期崤函古道沿线设有驿站约有25 个(详见下图)。公私行旅经行古道,蚁趋京城,交通量很大。《东阳夜怪录》描述其交通的繁忙情形是:“长安城东洛阳道,车轮不息尘浩浩。争利贪前竞著鞭,相逢尽是尘中老。”交通的繁忙意味着往来古道上的才俊之众,留下的佳作之多、发生的逸事之繁、留存的文化之重,都是其他古道不可比拟的。在唐朝这样一个以诗歌吟咏为主唱的时代,此道已然成为文人墨客穿梭往来、步入仕途、吟诗作词、抒发情感的文化之道。

崤函道上不仅仅有皇帝、官吏经常往返,使臣、商贾络绎不绝,更有举子、选人、进士、迁客流人等文人墨客川流不息、往返其中,为江山风物所激荡,留下了丰富的、动人的诗篇。其遗留诗作量大质优,无论从道路上的文化遗存看,还是从文学作品的内容、形式、创作方式看,较之于其他地区的其他道路,这条古道在唐代都是无与伦比的,堪称一条真正的“唐诗之路”。[4]

二、诗篇传道路,道路载诗篇

刘禹锡《送王司马之陕州》说:“两京大道多游客,每遇词人战一场。”驿路成为唐诗的重要生产源。大唐乃诗的时代,唐人不管相识与否,只要驿路相逢,驿站相对,诗歌就会成为他们以文会友,发挥自己才能的方式,由此产生的驿路诗歌自然也多。就诗作者而言,上自皇帝、大臣,下至黎民百姓;无论中外使臣、商贾侠士还是文人墨客,行旅之人通过漫长的驿路,或当面切磋,或馆驿题壁,或送友远别,也或独自抒发,让这条驿路成为诗歌创作的平台。有唐三百年在这条驿道上做过诗的难计其数,仅崤函段不下千首。唐代著名的诗人,如李白、杜甫、白居易、姚合、王建、刘禹锡、岑参、韩愈等几乎都在这条驿道上留下了无数不朽佳作,比如,杜甫的《三吏》《三别》便是以这条古道沿途州县发生的战事为题材写成的纪实名作。

不仅如此,这条古道沿线的景观也数量众多,十分密集。美不胜收的景观促使唐代文人墨客们或诱惑于美景,或诱惑于传说,不断用诗笔抒写情怀,佳作纷呈。白居易自洛阳入京,感于沿途风景的秀丽,慨然作《西行》诗:“寿安流水馆,硖石青山郭。官道柳阴阴,行宫花漠漠。”热情赞美驿路风景的宜人,表达了行旅的愉悦。战争年代,驿路沿线战事最多,文人行役其间,将见闻记录下来,往往成为名篇,尤以杜甫的《三吏》《三别》为代表。每值秋赋之期,或铨选之日,举子、选人便云集此道,文人行旅更加频繁,随着唐朝科举制度的逐渐完善,“每年举人少则一千二千,多则三千有余……为了得第,他们多次赴京应考,这就大大增加了举子往返两京道的机会。据估计,《全唐诗》中记述这条路上的行旅生活的诗在千首以上,其中举子的作品又多于其他人士”[5]。

崤函古道交通线路(据李久昌图)

总之,因路作诗,诗传道路,驿路承载了唐诗。

三、崤函古道沿途景观

按照景观性质的不同,崤函古道沿线的景观可以分为四类,每一类都有大量诗作、佳作。

第一类是名山关隘

崤函古道沿线多山多关,有险有隘,大大小小,林林总总,数以十数计,使古道形势愈加险要,战略地位愈加重要,且屡屡在重大历史事件中发挥作用。其中,最著名的有秦函谷关、魏函谷关、雁翎关、硖石关、汉函谷关和潼关6 座。清代著名军事地理学家顾祖禹在《读史方舆纪要》中记载说:“自新安西至潼关,殆四百里,重冈叠阜,连绵不绝,终日走硖中,无方轨列骑处,其间硖石及灵宝、阌乡,尤为险要。古之崤函在此,真所谓百二重关也。”“崤函之固”对其周围的长安、洛阳等地区是举足轻重的。顾祖禹评价陕州地势:“内屏关中,外维河洛,履崤坂而戴华山,负大河而肘函谷。”“据山河之肘腋,扼四方之襟要,先得者强,后至者散,自古及今不能易也”。“崤函之固”这种地理形势,也集中、突出地体现在崤函古道关隘上。这六座关隘除后两座分别在河南新安和陕西潼关外,其他4 座均在今三门峡境内。岁月沧桑,时光流逝,古道上的关隘已经失去了其历史的雄风和光辉,褪尽了往昔曾有过的铅华和风韵,但其厚重的文化积淀,丰富的历史信息,雄浑的人文意境,多元的建筑风格,仍是历史留给我们的一份宝贵文化遗产。

唐太宗、唐玄宗、李白、杜甫、白居易、司马光等历史名人临关吟诗作赋,其中歌咏潼关达70 余首,抒怀函谷关的有100 余篇,或歌颂关隘的雄伟壮观,或缅怀关口的历史,或通过史事来感叹人生,这些诗篇成为古道上又一道亮丽的风景线。

仅以函谷关为例,唐代虽然已非钤束之地,但它作为历史上的雄关要塞,仍是文人永远抹不掉的记忆,为它留下了众多的诗歌,其中有唐太宗、唐玄宗、徐贤妃、杨贵妃的诗篇,还有李白、杜甫、白居易、刘禹锡、岑参、韩愈、韦应物等诗文巨匠的杰作。题材包括函谷关、鸡鸣台、老子等,主题主要有三,一是缅怀函谷关的历史沧桑。如韦应物《过函谷关》:“洪河绝山根,单轨出其侧。万古为要枢,往来何时息。秦皇既恃险,海内被吞食。及嗣同覆颠,咽喉莫能塞。炎灵讵西驾,娄子非经国。徒欲扼诸侯,不知恢至德。圣朝及天宝,豺虎起东北。下沉战死魂,上结穷冤色。古今虽共守,成败良可识。藩屏无俊贤,金汤独何力。驰车一登眺,感慨中自恻。”面对雄关要塞,诗人追溯历史风云,抚今忆昔抒怀,称颂函谷关的历史作用,抒发了安史乱后,雄关依旧,盛唐不在的沧桑心情,表露了渴望“俊贤”“恢至德”使国家统一安定的愿望。胡宿《函谷关》:“天开函谷壮关中,万古惊尘向此空。望气竟能知老子,弃繻何不识终童。谩持白马先生论,未抵鸣鸡下客功。符命已归如掌地,一丸曾误隗王东。”通过“紫气东来”“终军弃繻”“白马非马”“鸡鸣狗盗”“丸泥可封”等与函谷关有关的5 个历史典故,突出了函谷关雄险。杨齐哲《过函谷关》:“地险崤函北,途经分陕东。逶迤众山尽,荒凉古塞空。河光流晓日,树影散朝风。圣德今无外,何处是关中。”清晰地刻画了这座千古雄关东西南北的地貌地势,也是佳作。老家灵宝的大诗人宋之问,也多次描写函谷关。《全唐诗》中就收录了3 首有关函谷关的诗。其中《过函谷关》写道:“二百四十载,六国兵同合,纵成拒秦帝,鸡鸣将狗盗,海内何纷纷,七雄势未分,策决问苏君,论德不论勋。”二是描写函谷关在唐代的苍凉、荒废。如岑参《函谷关歌,送刘评事使关西》:“君不见函谷关,崩城毁壁至今在。树根草蔓遮古道,空谷千年长不改。寂寞无人空旧山,圣朝无外不须关。白马公孙何处去,青牛老人更不还。苍苔白骨空满地,月与古时长相似。野花不省见行人,山鸟何曾识关吏。故人方乘使者车,吾知郭丹却不如。请君时忆关外客,行到关西多致书。”阅尽了千年沧桑,昔日的金戈铁马、滚滚狼烟都已不见。生活在太平盛世的岑参看到的是空荡寂寞的函谷关。张九龄《奉和圣制经函谷关作》:“函谷虽云险,黄河已复清。圣心无所隔,空此置关城。”三是抒写人生感叹。晚唐诗人于邺《春过函谷关》:“几度作游客,客行长苦辛。愁看函谷路,老尽布衣人。岁远关犹固,时移草亦春。何当名利息,遣此绝征轮。”感叹时光流逝,人生易老。唐代吟唱关隘的诗歌很多,其中比较知名的还有唐太宗《入潼关》、徐贤妃《秋风函谷应诏》、李行言《秋晚度废关》、唐玄宗《老子故宅》、杜甫《秋兴八首,东来紫气满函关》、钱起《广德初銮驾出关后登高愁望二首》、孟郊《西上经灵宝观》、韩愈《入关咏马》、白居易《社日关路作》和《出关路》、胡曾《咏史诗,函谷关》、李白《秦王扫六合》、杜甫《潼关吏》、李渤《晓过函谷关》、杜牧《出关》、李商隐《出关宿盘豆馆对丛芦有感》、曹邺《入关》和《出关》、罗邺《入关》、皮日休《古函关》、韦庄《尹喜宅》、汪遵《函谷关》、司空图《秦关》、吴融《阌乡寓居十首,茆堂》、崔道融《关下》、张泌《长安道中早行》等。

第二类是沿途行宫

行宫亦称离宫别馆,是古代帝王为了出外巡幸、游玩、避暑和处理政务而建造的。崤函古道沟通长安、洛阳两大都城,隋唐两代诸帝,特别是唐太宗、高宗、武后、玄宗经常通过崤函古道往返于长安和洛阳。为了沿途驻跸的方便,隋炀帝时便在这条道路上广造宫室,“自西京至东都,离宫别馆,相望道次”[6]。唐代是中国封建社会的鼎盛时期,也是中国古代行宫建设史上的高峰期。终唐一世,尤其是唐代前期,两京路上营建了许多行宫。《资治通鉴》胡注:“自长安历华、陕至洛,沿道皆有行宫”[7]。

根据文献和实地调查,隋唐时期,从长安到洛阳的两京驿路上,有行宫21 座,其中,崤函古道沿线就有16 座。唐玄宗天宝以后,天下多事,诸帝不复东幸,行宫纷纷废弃,徒供凭吊观赏,文人行役至此,往往赋诗感怀。唐诗中这条古道上常被提及的行宫有湖城上阳宫、陕州绣岭宫、渑池紫桂宫、永宁崎岫宫、寿安连昌宫等。《全唐诗》中收录有多首以绣岭宫为主题的诗歌。如晚唐诗人陆龟蒙的《绣岭宫》:“绣岭花残翠倚空,碧窗瑶砌旧行宫。闲乘小驷浓阴下,时举金鞭半袖风。”描写出废宫的荒凉冷落气象。晚唐诗人李洞的《绣岭宫词》:“春日迟迟春草绿,野棠开尽飘香玉。绣岭宫前鹤发翁,犹唱开元太平曲。”最为人称道的当属晚唐诗人崔涂的《过绣岭宫》:“古殿春残绿野阴,上皇曾此驻泥金。三城帐属升平梦,一曲铃关怅望心。苑路暗迷香辇绝,缭垣秋断草烟深。前朝旧物东流在,犹为年年下翠岑。”崔涂是唐僖宗光启四年(888)进士,终生漂泊,漫游四方。诗人从长安去东都洛阳,途径陕州,到绣岭宫游览,写下了这首七律诗。他们的行宫诗,将行宫的兴废、朝政的好坏与王朝的盛衰联系起来,寄寓讽兴,中多感叹,颇有思想深度。

第三类是沿途驿站

崤函古道上有21 个驿站,其中稠桑驿、阌乡驿、嘉祥驿、甘棠馆等,都达到了一定的规模,产生过很多诗篇。岑参《稠桑驿喜逢严河南中垂便别》便是其上元中在虢州长史任上遇到严武东归河南时所作。乱离之际,一对故人在虢州西的稠桑驿会面,不禁感慨系之,展开唱和。岑诗云:“驷马映花枝,人人夹路窥。离心且莫问,春草自应知。不谓青云客,犹思紫禁时。别君能几日,看取鬓成丝。”其与阔别多年的好友不期而遇,兴奋不已之情溢于言表。唐代文人喜爱题诗在驿站壁上显示才气,这也是所谓“唐代气度”的体现之一。驿站的生活有时是热闹纷繁的,但更多的时候,乘驿人员在驿馆中的生活是孤独寂寞、无聊难耐的。于是,阅读题壁诗就成为乘驿人员重要的文化消遣方式。白居易有一小白马乘驭多时,在奉使东行至稠桑驿时,溘然而毙,白居易不能忘情,就在驿壁上题诗二十韵。最后两句“稠桑驿门外,吟罢涕双垂”。多年之后,他再次经过自己曾经居住的丧失白马的稠桑驿,阅读题壁诗,竟然发现自己往年的题壁诗仍在。于是写下《往年稠桑曾丧白马题诗厅壁今来尚存又复感怀更题绝句》:“路傍埋骨蒿草合,壁上题诗尘藓生。马死七年犹怅望,自知无乃太多情。”诗写得感慨淋漓,动人心弦。

第四类是描写陕州、虢州及古道沿途城乡风光

这其中也不乏佳作。如陕州诗。贞观十二年(638),唐太宗巡幸陕州,登陕州城楼,欣然赋诗《春日登陕州城楼俯眺原野回舟碧缀烟霞密翠斑红芳菲花柳即目川岫聊以命篇》,云:“碧原开雾隰,绮岭峻霞城。烟峰高下翠,日浪浅深明。斑红妆蕊树,圆青压溜荆。迹岩劳傅想,窥野访莘情。巨川何以济,舟楫伫时英。”勾画出陕州城“四面环山三面水,半城烟波半城田”的优美画卷。许敬宗侍驾随从,有《奉和登陕州城楼应制》与之唱和:“挹河澄绿宇,御沟映朱宫。辰旂翻丽景,星盖曳雕虹。学嚬齐柳嫩,妍笑发春丛。锦鳞文碧浪,绣羽绚青空。眷念三阶静,遥想二南风。”盛赞皇恩浩荡和太平盛世。开元元年(713),唐玄宗巡幸陕州,乘船游城湖,观乐舞,赋诗《途次陕州》云:“境出三秦外,途分二陕中。山川入虞虢,风俗限西东。树古棠阴在,耕馀让畔空。鸣笳从此去,行见洛阳宫。”随行大臣奉旨作和。张说有《奉和圣制途次陕州应制》:“周召尝分陕,诗书空复传。何如万乘眷,追赏二南篇。郡带洪河侧,宫临大道边。洛城将日近,佳气满山川。”张九龄作《奉和圣制途次陕州作》:“驰道当河陕,陈诗问国风。川原三晋别,襟带两京同。后殿函关尽,前旌阙塞通。行看洛阳陌,光景丽天中。”赞美了开元盛世之景如日中天,陕州城风光无限。初唐诗人骆宾王《至分陕》诗重点则放在称颂周召分陕、甘棠遗爱的历史功绩和德政教化上:“陕西开胜壤,召南分沃畴。列树巢维鹊,平渚下雎鸠。憩棠疑勿剪,曳葛似攀樛。至今王化美,非独在隆周。”中唐诗人顾非熊《秋日陕州道中作》:“孤客秋风里,驱车入陕西。关河午时路,村落一声鸡。树势标秦远,天形到岳低。谁知我名姓,来往自栖栖。”既突出了关河的雄险,又表现了自己求名路上的落寞,增添了一层感伤的韵味。开成四年(839),李商隐调补虢州弘农尉,来到陕州写下《次陕州先寄源从事》:“离思羁愁日欲晡,东周西雍此分途。迥銮佛寺高多少,望尽黄河一曲无。”客愁之心,溢于言表。大和二年(828)王建出为陕州司马,一时诗人作诗送行则甚众,如白居易《送陕州王司马建赴任》、刘禹锡《送王司马之陕州》、张籍《赠别王侍御赴任陕州司马》、贾岛《送陕府王建司马》、姚合《寄陕州王司马》等。陕州司马为王建一生中最后的官职,所以世称“王司马”。

又如虢州诗。乾元二年(759),岑参出任虢州长史,一干三年,先后赋诗40 余首,不少是记录当地情况和自己生活的。一类是迎送宴饮,友人范侍御、李司马、刘判官、辛侍御等友人途经虢州,岑参为他们设宴送行和接风,并作诗赠序,如《虢州西亭陪端公宴集》《西亭送蒋侍御还京》《陪使君早春西亭送王赞府赴选》《西亭子送李司马》《虢州西山亭子送范端公》《早秋与诸子登虢州西亭观眺》。其中,《虢州后亭送李判官使赴晋绛(得秋字)》:“西原驿路挂城头,客散红亭雨未收。君去试看汾水上,白云犹似汉时秋。”客散红亭,雨丝纷纷,遥望晋绛,依依话别,这是多么动人的一幅惜别图!还有《虢州西亭陪端公宴集》:“红亭出鸟外,骏马系云端。万岭窗前睥,千家肘看低。开瓶酒色嫩,踏地叶声干。为逼霜台使,重裘也觉寒。”形象地描述了西亭的高峻险要:高居河谷飞鸟之上,骏马仿佛拴在白云间;窗外群岭来聚,俯瞰虢州城,街井闾巷像在肘窝之下。西亭在虢州城西黄土西原之巅(今灵宝新华西路正对土原),唐代为郡刺史宾客往来游寓饮饯之所。二是观景遣怀。《虢州西亭远眺》:“亭高出鸟外,客到与云齐。树点千家小,天围万岭低。残虹挂陕北,急雨过关西。酒榼缘青壁,瓜田傍绿谿。微官何足道,爱客且相携。唯有乡园处,依依望不迷。”描写登红亭“远眺”所见景致,表现了一种情寄山水田园,知足达观闲适的情绪。同样,李商隐出任弘农尉两年,也作有多首诗,所写诗歌的中心意象是虢州风光的荆山,传为黄帝铸鼎之处。李商隐一而再地创造性地运用这个诗歌意象来表现自己的性格、遭遇与心态。这是既具商隐个性又具特定地域色彩的诗歌意象。其《荆山》诗云:“压河连华势孱颜,鸟没云归一望间。杨仆移关三百里,可能全是为荆山。”

崤函古道上,最有名的唐诗当属杜甫的《石壕吏》,写于唐肃宗乾元二年(759)。当时,安史之乱已经爆发三年,安禄山被其子安庆绪杀死,长安、洛阳相继收复,但安庆绪仍拥重兵占据邺城(今河南安阳)。乾元元年(758)九月,唐军在邺城决战中兵败,叛军于次年三月,再一次进占东都洛阳。当时担任华州司功参军的杜甫从洛阳随流民返回任所,途中经过新安、石壕、潼关等地,目睹了官吏抓丁、百姓生离死别的种种惨剧,军阀叛乱以及昏庸的朝廷、腐败的官吏给人民带来了巨大的祸害。回到任所,杜甫内心久久难以平静,他把自己对于人民的深厚同情,对于战乱以及无能腐败的官僚机构的无比痛恨,都凝聚于笔尖,写下了不朽的诗篇《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》《新婚别》《垂老别》《无家别》。这“三吏”“三别”有的以作者与对象的对话来展开,有的以对象之间的对话来表现,有的是作者本人的主观感受,也有的完全以白描的方式将当时场景展现给读者,具有极高的艺术表现力。因此被后人称之为“诗史”,而杜甫也被尊称为“诗圣”。

《石壕吏》描写的官吏抓丁故事,发生在陕州区硖石。当年杜甫夜晚投宿于此,亲历“有吏夜捉人”。自北宋以来都认为《石壕吏》作于石壕镇。《全唐诗》卷二一七杜甫《石壕吏》注曰:“陕县有石壕镇。”石壕镇在宋初已有,但在唐代尚未设镇,县下大量设镇是在宋代以后。所以,当年杜甫经过时石壕还只是个小山村,单称石壕或石壕村,因此《石壕吏》开篇即说“暮投石壕村”。在石壕设镇已是到了北宋,地点就是今硖石,亦即北硖石县治所在。后人将《石壕吏》说成是在今陕县石壕村所作是一种误解。其实,今石壕村距离石壕古道约2 千米,本称干壕或甘壕、兴隆镇,即《西征道里记》中的乾壕,也是后唐清泰元年(934)末帝李从珂东入洛阳所经之地。

崤函古道优越的地理位置,密集的自然和人文景观,川流不息的文人墨客加之唐朝这样一个“诗”的时代,在这条驿路上遗存了大量诗篇,毫无疑问地成为了一条无与伦比的“唐诗之路”。正所谓“诗篇传道路,道路载诗篇”。