鄂尔多斯盆地前寒武纪末期古地貌恢复及其对烃源岩的控制作用

2019-07-18侯林君陈洪德罗林军张成弓赵俊兴苏中堂

侯林君,陈洪德*,罗林军,张成弓,赵俊兴,苏中堂

(1.成都理工大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610059;2.成都理工大学 沉积地质研究院,四川 成都 610059;3.中国石油长庆油田分公司第一采油厂,陕西 延安 717400)

0 引 言

鄂尔多斯盆地位于华北板块西缘,北临兴蒙造山带,南临秦岭造山带,西以贺兰山—六盘山为界,东以吕梁山为界,是以前寒武纪克拉通为基础发展起来的多旋回叠合盆地[1-2]。前人对华北板块前寒武纪已经进行了很多研究,侧重于地壳与岩浆演化、构造、地层对比等内容[3-6]。黄汲清首次提出了鄂尔多斯地台概念,总结了其大地构造特征以及范围,并提出一系列找油方向[7];李钦仲等较早对华北板块南缘前寒武纪地层剖面进行了系统研究,利用叠层石对其时代进行了界定,并对该区白云石等矿种分布开展了研究[4];伍家善等对华北板块前寒武纪大陆地壳演化进行深入探究,剖析了华北板块前寒武纪地质体生长过程和特点[8-9]。之后学者进一步分析了前寒武纪构造及油气地质特点。郭绪杰等探究华北板块早期构造演化和古生界油气地质条件,认为华北板块下古生界烃源岩分布以36°N为界,表现出强烈的南北差异[10];章贵松等首次对鄂尔多斯盆地中—新元古代长城纪、蓟县纪、震旦纪末期古构造进行初步恢复,精确的盆地构造恢复仍有待技术突破[6];管树巍等研究了中国主要克拉通盆地前寒武纪裂谷与油气分布关系,并确定了长城系的厚度分布,证实鄂尔多斯盆地内部缺失青白口系、南华系、震旦系等[11];近年来,四川盆地和塔里木盆地前寒武纪地层均有新发现,显示古地貌对油气分布控制作用明显,四川盆地乐山—龙女寺古隆起已探明是震旦系—下古生界油气富集的有利区块[12],塔里木盆地下寒武统优质烃源岩稳定分布于晚震旦世形成的北部凹陷[13],但是鄂尔多斯盆地同套地层研究程度相对较低,需要深化研究,尤其是古地貌恢复研究意义重大。

中国北方元古宙的碎屑岩和碳酸盐岩具有古老的含油气系统和石油地质潜力,深化认识前寒武纪地质特征可以对古老含油气系统作进一步评估[14]。寒武纪起始阶段对应着生命大爆发和海洋缺氧事件[15],该时期形成的有机质物质在全球均可进行对比研究。郭峰研究发现鄂尔多斯盆地寒武系早期烃源岩形成于海相沉积环境[16],远离陆源物质供应。石油勘探实验表明鄂尔多斯盆地及周缘暗色地层分布、总有机碳(TOC)变化等均出现规律性变化,在一定程度上受沟谷控制[17],区域分布上具有小而富集的特点,变化规律不易把握[18]。因此,海侵之前的古构造地貌形态与寒武系烃源岩的分布及发育关系密切。

以往钻井、地震、地磁资料等都侧重于鄂尔多斯盆地前寒武纪裂陷、沉积等研究[11,19],缺少对鄂尔多斯盆地前寒武纪系统性、针对性的古地貌分析研究。本文结合钻井和露头资料分析,通过鄂尔多斯盆地寒武系层序发育特点确定印模法标志层,进而恢复前寒武纪古地貌,根据寒武纪早期烃源岩分布特点,进而探讨古地貌对寒武纪早期烃源岩分布的控制作用,这对于进一步研究鄂尔多斯盆地前寒武纪末期构造、沉积相分布和发育、沉积体系类型和展布以及生储盖分布有利区块判断具有非常重要的指导作用。

1 区域构造背景

前寒武纪指寒武纪之前的地质时期总称(543~4 000 Ma),占整个地球历史的5/6,包括太古宙和元古宙[8,20]。作为一个在地质历史过程中长期稳定发展的大型克拉通叠合盆地,鄂尔多斯盆地共经历了6个构造演化阶段[21],其中前寒武纪经历两期演化:太古宙—古元古代主要为鄂尔多斯地块(同时也是华北板块)基底形成阶段;中—新元古代主要为填平补齐的沉积阶段,同时也是大型裂陷活动活跃的时期,该时期坳拉槽发育。

鄂尔多斯盆地形成于晚三叠世,此前属于华北板块伸向秦祁海的台地边缘区[22],主要为结晶基底的形成、沉积演化与古生代地质构造演化阶段(图1)。前寒武纪鄂尔多斯盆地主要上升为陆块,期间经历了3次造盾期。太古宙为本区地壳发展的早期阶段,地层呈EW向展布,为一个初始不完全的硅质岩薄壳,火山活动与陆壳运动剧烈,最终在2.4~2.6 Ga的阜平运动作用下,陆壳变形上升,受变质与沉积作用形成包含华北、秦岭等地块的统一原始古陆,标志着华北陆核的形成,这为第一次造盾期。与太古宙相比,元古宙鄂尔多斯盆地主要经历了生长与分离的活动变化,大量变质岩侵位造成地壳的快速生长,出现陆源浅水沉积。早元古代地壳经历了生长、分异、断裂、拼合的过程,形成不同性质的裂陷活动带与刚性地块相伴存在的构造格局,破坏了第一次造盾期形成的统一原始古陆,1.8 Ga之前的吕梁运动结束了第二次造盾期,华北陆(地)台形成,同时标志着鄂尔多斯盆地稳定广泛的克拉通结晶基底形成;中—晚元古代火山活动不活跃,构造不活跃,但由于陆壳薄,刚性强度弱,局部地区克拉通仍在继续,形成了一系列坳拉槽,自东到西依次为白云鄂博—渣尔泰坳拉槽、晋豫陕坳拉槽、贺兰坳拉槽,它们多呈NE向展布,向大洋方向敞开,向大陆方向收敛,晋豫陕坳拉槽位于彬县—铜川—宜川一带,向北偏转,到奥陶纪才结束演化,贺兰坳拉槽主要位于中宁—青铜峡—银川一带,是祁连海槽插入鄂尔多斯盆地与阿拉善地块之间的楔状分枝,受断裂控制影响明显。中元古代基底之上全盆最早接受沉积,部分区域如南缘蓟县系白云岩也遭受普遍的溶蚀作用,但主体仍为盖层发育时期;晚元古代晋宁运动后,华北板块发生褶皱、固结,盆地上升为陆,结束了第三次造盾期。早寒武世早期,夹于秦祁贺三叉谷及北边阴山古陆之间的鄂尔多斯盆地下沉,除中央主体鄂尔多斯陆外,其他区域均接受了海相沉积。中寒武世毛庄期至徐庄期海侵进一步扩大,鄂尔多斯陆进一步缩小并分离为庆阳陆、阿拉善陆、伊盟陆和吕梁陆。

2 古地貌恢复方法

2.1 方法选择

受地质构造条件及技术方法的限制,目前古地貌恢复还处于定性—半定量阶段,仍有很多难题尚未突破,例如宏观古地貌与局部精细古地貌如何有机统一,各方法之间的综合应用及误差消除,风化壳岩溶古地貌的精细化分等。对于古地貌恢复研究,前人提供了许多可借鉴的方法和经验,主要的古地貌恢复方法有地球物理法、层序地层法、印模法、残余厚度法、层拉平法等,但每种方法各有利弊。如残余厚度法未考虑沉积前地形及剥蚀影响,不能反映古构造背景;层拉平法不适用于构造复杂区域,去压实校正难等。因此,操作中需要综合考虑运用,综合多种方法恢复古地貌是今后研究的趋势[23-29]。

鄂尔多斯盆地寒武系主要为相对稳定的整体运动,对前期的地层面貌有较小的影响,且前寒武纪露头和钻井较少,地层划分未统一。受研究区地质特征和研究程度的限制,本次研究采用印模法结合古地质图分析来进行沉积学综合古地貌恢复。印模法将待恢复地貌结束剥蚀开始上覆沉积时期视为一等时面,根据沉积补偿原理,利用上覆地层与残余古地貌之间存在的镜像关系反映古地貌形态,其技术路线一般是:残余厚度-剥蚀恢复→去压实恢复→构造恢复→印模法恢复。古地质图分析是通过研究区古地质图了解沉积前的古构造格局及各地区的剥蚀程度等,从区域上了解其古地貌特征[32]。假设基准面上的沉积厚度是等厚的,那么基准面到不整合面之间的残余厚度越小,则说明运动抬升幅度越大,剥蚀程度越大,表现在古地质图上就是出露地层越老,表现在古地貌图上则为较高区域。

图件引自文献[30]和[31],有所修改图1 鄂尔多斯盆地前寒武纪构造演化综合柱状图Fig.1 Comprehensive Column of Precambrian Tectonic Evolution in Ordos Basin

2.2 标准层选择

由于鄂尔多斯盆地钻达前寒武纪基岩的钻井较少,分布不均匀,本次研究通过对本区前寒武系上覆地层的研究,结合岩性、层序等对标志层进行选择。

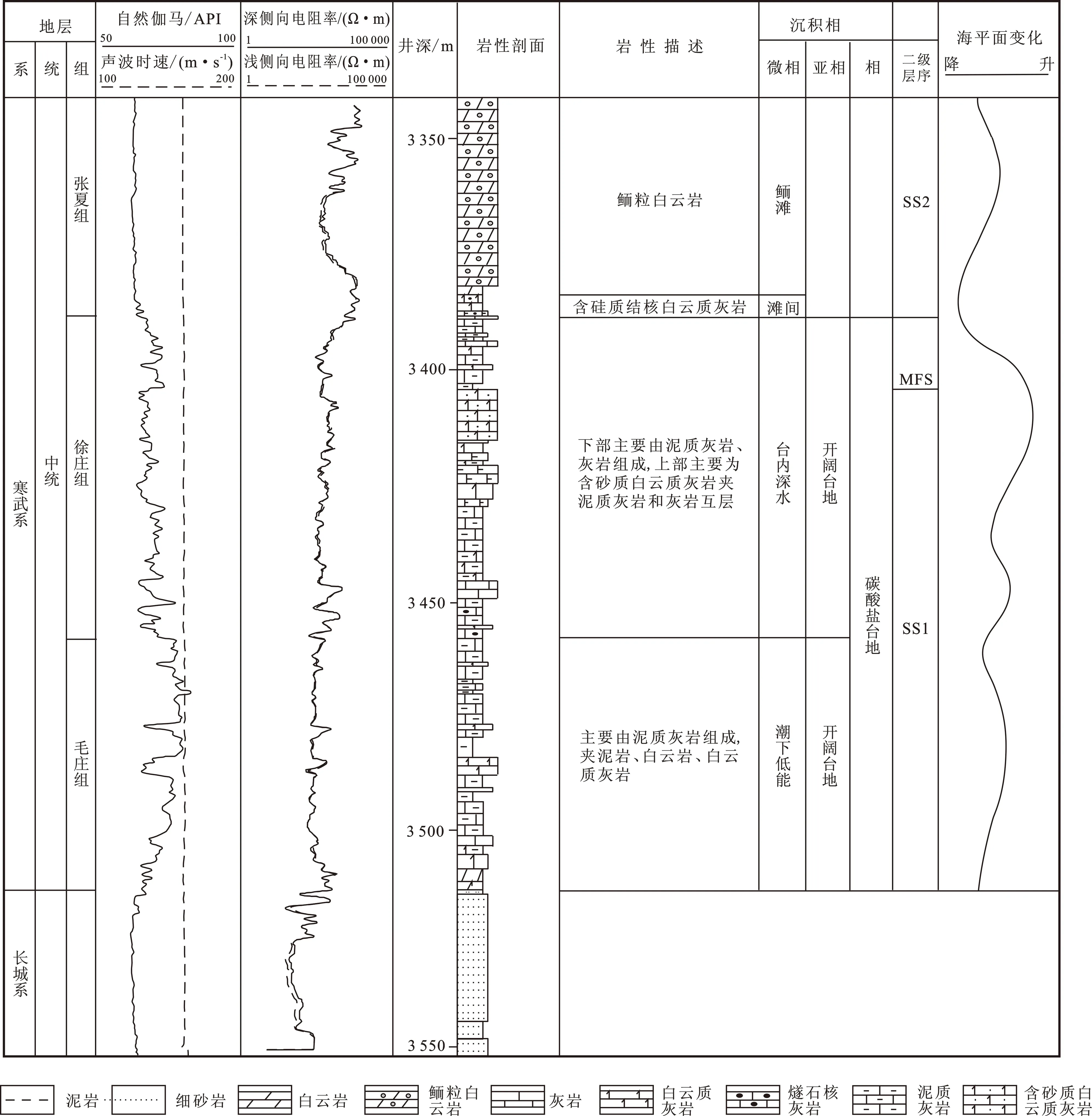

早古生代克拉通盆地稳定发育阶段发生了多幕次的海进-海退旋回。前人根据不同的研究目的和内容,常将研究区寒武系分为6~8个层序[10,33-34]。但不管是什么样的层序划分,它必须首先反映海平面升降变化及其成因相序。本文基于野外剖面、岩芯、测井等资料,依据层序界面特征、体系域结构、区域板块构造和沉积盆地演化特点等研究,认为鄂尔多斯盆地寒武纪共经历了2次海进-海退旋回(表1),其中SS1超层序由下寒武统沧浪铺阶—中寒武统徐庄阶组成。前寒武系上覆地层下寒武统辛集组为砂砾岩、含磷质砂岩沉积,底界面为一海侵面,起伏不平,以地表长期暴露、侵蚀形成的角度不整合为特征。其后形成海侵体系域,经多次累进式海平面上升,海侵晚期基本浸漫了盆地的大部分地区,对全盆沉积作用范围最大,围绕古陆发育潮坪环境,形成一套白云岩沉积,古陆间水体局限形成局限台地,发育含泥白云岩,西南缘发育陆棚盆地相泥岩沉积。至中寒武世徐庄组晚期,海水达最大海泛期,形成凝缩段,岩性为一套含海绿石页岩或与之对应的页岩或泥岩[35],广泛发育痕迹化石,沉积特征明显,在研究区均能追索对比,以高自然伽马、低电阻率、平直自然电位为特征(图2),可以作为较好的地层识别和参考面[36]。海侵达到最大后,海平面开始下降,沉积环境趋于稳定,沉积物以中薄层含泥云岩和泥质云岩为主。徐庄组沉积中晚期碳酸盐岩含量较高,以发育鲕粒灰岩、泥质白云岩、泥质灰岩为特征,总体由碎屑岩-碳酸盐岩混合沉积逐渐向单一碳酸盐岩沉积转变。

在通过印模法进行古地貌恢复时,标志层选择有一定的原则[37-38]:界面应靠近侵蚀面,必须是全区范围内稳定分布的等时界面,能够代表当时的海平面;受后期构造活动影响较小;在地震剖面、测井曲线上应容易识别。考虑到早寒武世为克拉通盆地稳定发育时期,构造运动相对平缓,地层近水平,SS1最大海泛面可以作为很好的印模顶面,而且在全盆沉积范围最大,岩性、电性特征最明显。因此,将SS1最大海泛面(徐庄组沉积晚期地层)视为标准层,将徐庄组顶部与辛集组底部的残余厚度作为印模块,进而反映前寒武纪末期古地貌形态。

综上所述,本次研究主要结合鄂尔多斯盆地前寒武纪末期古地质背景、古构造特点、相律、古流向等,利用前寒武纪古地质图、寒武纪地层残余厚度图等基本图件进行古地貌恢复。

表1 下古生界层序地层划分Tab.1 Sequence Stratigraphic Division in Lower Paleozoic

3 前寒武纪古地质图特征

在古地貌恢复研究中,古地质图可以很好地反映前寒武纪的古地貌构成、剥蚀程度、古构造格局和古地形特点[41-42]。为更详实地认识鄂尔多斯盆地前寒武纪古地貌情况,本次研究根据野外剖面以及钻井资料编制了前寒武纪古地质图(图3)。

中国北方地区普遍发育相对较老的长城系、蓟县系以及青白口系(鄂尔多斯盆地缺失)[6,14]。前寒武纪古地质图显示鄂尔多斯盆地东北部大面积出露的是太古宙花岗岩。其中,韩城华子山剖面出露有太古宙肉红色花岗片麻岩;河津西磑口剖面也出现了太古宙花岗岩;棋探1井的取芯井段中有太古宙灰白色花岗片麻岩;柳林三川河剖面也出露有太古宙花岗片麻岩。盆地中部则出露中元古界长城系地层,以石英砂岩为主,也包含其他岩性。例如,宜川宜探1井的长城系地层则出露有鲕粒灰岩;靖边城川1井也出现粉砂岩与泥岩互层。由盆地中部向西南方向过渡出露中元古界蓟县系,以硅质条带白云岩为主,岐山二郎沟剖面的硅质条带白云岩具有很强的代表性,平凉大台子剖面也出露有蓟县系硅质条带白云岩;继续向西南方向则出露震旦系地层,岩性以砾岩和泥岩为主,同心青龙山剖面正目观组下部有褐灰色块状冰渍硅质砾岩,银川苏峪口剖面具有典型的震旦系与寒武系的分界线,其中震旦系岩性为灰褐色泥岩。整体上可以看出,地层由东北到西南方向在时代上具有继承性。

从已完成的古地质图上可以看出前寒武系地层形态保存较好,稳定连片分布4个古地貌雏形:杭锦旗—鄂尔多斯连块出露基岩,剥蚀严重,为一小高地;向西南方向逐渐过渡到桌子山—定边—富县一带细砂岩;石嘴山—环县—富平一带呈近NW—SE向出露砂质白云岩;最终过渡为苏峪口—同心一带的泥岩区,可以侧面反映盆地西南区域存在一个狭长的沟槽。前寒武纪新地层主要在盆地西南部出露,各带岩石粒度分异明显,表明前寒武纪鄂尔多斯盆地地形东高西缓,主要受秦祁海影响,而华北海对鄂尔多斯盆地影响不大。

4 寒武纪残余厚度分析

印模法的地质依据是前寒武纪顶部侵蚀面(辛集组底)至SS1最大海泛面(徐庄组顶)之间的地层厚度,这种面状特征为侵蚀面印模,它间接反映了侵蚀面的起伏形态。将徐庄组顶视为0 m,以下为正值(图4),从而做出寒武纪残余厚度图。如果古地貌高,则上覆沉积薄;如果古地貌低,则上覆沉积厚,而上覆沉积物和残余厚度值不变。辛集组—徐庄组厚度与前寒武纪末期古地貌成镜像关系,可以利用其厚度来反演前寒武纪末期古地貌形态。

由残余厚度图(图5)可以看出鄂尔多斯盆地出现3个剥蚀区,分别为盆地北部大部分地区(大致在磴口—呼和浩特地区)、东部临县地区以及中部平凉—宁县地区。由中部平凉—宁县地区向西缘、南缘地势逐渐降低,地层变薄,西缘的同心地区和南缘的西安地区则为相对低洼地带。同时这可以说明,寒武纪早期沉积优先在盆地西缘、南缘进行,其沉积厚度大,海水自南向北、自西向东发生进积,其主要原因是受前寒武纪古地形地貌影响。

图2 富探1井寒武系沉积相层序柱状图Fig.2 Sedimentary Facies-sequence Column of Well Futan1 in Cambrian

图件引自文献[39]和[40],有所修改;剖面位置见图5图4 青龙山—富探1井寒武系徐庄组—辛集组层序对比格架Fig.4 Sequence Correlation Framework in Cambrian Xuzhuang Formation-Xinji Formation of Qinglongshan-Well Futan1

图5 寒武纪SS1最大海泛面以下(徐庄组—辛集组)残余厚度图Fig.5 Residual Thickness Map Below the Largest Sea Surface of Cambrian SS1 (Xuzhuang Formation-Xinji Formation)

图6 前寒武纪古地貌图Fig.6 Map of Precambrian Paleogeomorphology

图件引自文献[40],有所修改图7 寒武纪岩相古地理图Fig.7 Map of Cambrian Lithofacies Paleogeography

烃源岩数据引自文献[17],有所修改图8 寒武纪烃源岩等值线图Fig.8 Contour Map of Cambrian Source Rocks

图件引自文献[54],有所修改图9 前寒武纪烃源岩发育构造沉积环境Fig.9 Development Tectonic Sedimentary Environments of Precambrian Source Rock

5 古地貌特征及其对寒武系烃源岩的控制作用

5.1 古地貌特征及单元划分

一般情况下,在求得残余厚度之后还需进行压实校正,只有原始未被压实的松散沉积物厚度才能反映真实的古地貌形态。辛集组—徐庄组主要为碎屑岩与碳酸盐岩交互沉积岩系,不考虑其他作用影响,碎屑岩压实系数较小,而碳酸盐岩早期胶结后不久易固结,埋藏期间上覆作用对厚度影响小。因此,可以忽略压实造成的厚度减薄,不做压实校正。

因遭受抬升剥蚀的程度不同,不同地区地层的出露情况不同,SS1最大海泛面与前寒武纪顶部侵蚀面呈镜像关系,忽略差异压实作用,通过新地层残余厚度印模古地层顶面地貌形态。地层残余厚度越薄,说明当时翘升越高,受剥蚀强度越大,反映当时该区为高地;地层残余厚度越厚,则受剥蚀的程度越低,该区为洼地。结合古地质图反映的地层新老特征,进一步编制了前寒武纪古地貌图(图6),对各地貌单元进行厘定。

由古地貌图(图6)可以看出,前寒武纪鄂尔多斯盆地形成了高地、斜坡带、坳陷带等多种古地貌形态,高差可超过300 m,北部伊盟、东部临县、中部庆阳及中部大面积地区属于高地隆起区,向西经西部斜坡带后,地势则变为西缘坳陷带,向南经渭北斜坡带后,地势变低,为南缘坳陷带。盆地总体呈现出北高(伊盟高地)、东高(临县高地)、中高(庆阳高地)、西低(同心坳陷)、南低(南缘坳陷)的古地貌形态。

综上所述,前寒武纪鄂尔多斯盆地形成了多种古地貌形态:①高地剥蚀区,为主要的剥蚀区域,与低山、丘陵相邻,主要分布于杭锦旗、庆阳等地区,如伊盟高地、临县高地等;②斜坡阶地区,处于剥蚀与沉积的过渡地带,系古水系侵蚀切割而成,发育于坳陷带与高地剥蚀区边缘之间,主要分布于桌子山、鄂托克前旗等地区,如西部斜坡带、渭北斜坡带;③坳陷区,主要受古构造控制形成,主要分布在银川、同心等地区,如西缘坳陷带、南缘坳陷带。

5.2 古地貌对寒武系烃源岩的控制作用

古地形地貌是控制一个盆地后期沉积相发育与分布的主要因素之一;古地貌恢复可以有效揭示物源供给的形式和波及范围,还能直观描述沉积物搬运通道以及平面和纵向展布特征,而且在一定程度上影响沉积、沉降中心的迁移规律,并一定程度地影响油气勘探工作中储层分布特征及油气储盖组合等[41,43-44]。统计全盆剖面时发现,在中阳柏洼坪、贺兰苏峪口、同心青龙山、平凉大台子、泾阳东陵沟、岐山二郎沟等地区均发现可作为烃源岩的中—下寒武统页岩。西南缘野外露头样品寒武系碳酸盐岩有机碳丰度平均值为0.08%[45]。根据盆地南部富探1井和永参1井岩芯样品分析结果,中寒武统白云岩和暗色泥晶灰岩残余有机碳含量大于0.15%,氯仿沥青“A”和总烃含量可达60×10-6和30×10-6,临县西部龙探1井及西缘坳陷带天深1井、布1井寒武系徐庄组和张夏组暗色碳酸盐岩残余有机碳含量可达0.2%[46]。剖面以及钻井资料表明,鄂尔多斯盆地西缘以及南缘主要发育碳酸盐岩烃源岩,且烃源岩仍具有一定的生烃能力。

为此,笔者将已完成的古地貌图与华北板块南缘寒武系底部烃源岩分布图[18]、鄂尔多斯盆地寒武纪早期烃源岩分布图、早期烃源岩等厚图[47]、烃源岩总有机碳等值线图[17]进行对比。结果表明:下寒武统烃源岩主要沿西安—延安一带坳拉槽和贺兰坳拉槽深水环境发育(图7),盆地西缘青龙山、平凉及南缘陇县、岐山、韩城、河津均有可作为烃源岩的泥质灰岩或页岩存在,且离坳陷带越远,烃源岩厚度越薄;中寒武统烃源岩西缘主要尖灭于桌子山地区,南缘主要尖灭于靖边—石楼一带,且其分布位置和形态与晋豫陕坳拉槽具有相似的特征,基本沿谷顺坡分布[17,48]。总体来说,越靠近高地(古陆)位置,水体越浅,沉积地层厚度越薄,氧化程度较大,不利于烃源岩的发育,总有机碳相对较低(图8);而依高地分布的西缘桌子山→南缘陇县和淳化→东缘宜川和韩城坳陷斜坡环带具有深水缺氧条件,与烃源岩发育有利区块基本吻合,总有机碳相对较高,如南缘坳陷带平1井烃源岩总有机碳可达到1.94%,西缘斜坡带苏峪口处为0.5%[18]。

烃源岩的形成取决于古气候、古构造、古环境等有利于生烃母质生存与有机质保存条件的优良搭配[49-50]。一方面,受早期秦祁海持续快速海侵的影响,鄂尔多斯盆地前寒武纪地层西缘与南缘台缘斜坡带具有低的无机物输入和沉积速率,泥质含量高,有利于烃源岩的形成与发育[图9(a)];另一方面,高丰度烃源岩只发育于被动大陆边缘背景下的裂谷、克拉通内裂谷和坳陷盆地以及边缘坳陷盆地[38]。前寒武纪末期(850 Ma)超大陆裂解,产生拉张作用,扬子板块与华北板块裂解[51],坳拉槽内水体相对平静,为烃源岩发育提供了有利的空间[12,52][图9(b)],尤其是处于斜坡带的坳拉槽,如南缘岐山—延安一带和西缘环县—定边一带等都发现较为优良的烃源岩。综上所述,较深水斜坡带以及受拉张作用的坳陷带是鄂尔多斯盆地寒武纪早期烃源岩发育的有利区块。

构造控制沉积[52],但这种制约常是通过地貌控制可容纳空间来进行的。通过研究古地貌各要素在时空上的分布,可以判断其沉积体系展布情况。例如,凸起可以判断物源与方向;古沟谷可以是物源与沉积区的重要通道;洼陷地貌不仅对沉积体形态和产状有控制作用,也会对烃源岩的品质和规模产生影响;斜坡带可以作为重要的沉积物堆积场所[43,53]。由此可以认为,在古构造运动形成的特定古地理格局下,鄂尔多斯盆地前寒武纪古地貌对寒武纪早期烃源岩发育起到了影响控制作用。

6 结 语

(1)前寒武纪鄂尔多斯盆地南、北濒临秦祁海和兴蒙海,东、西被贺兰和晋豫陕坳拉槽所夹持。鄂尔多斯盆地前寒武纪末期出露地层分布是地壳相对升降造成的地层剥蚀和残留的结果,盆地地层东北部剥蚀严重,西南部保存较全,由东北部向西南部地层由老变新。

(2)结合古地质图分析和印模法对鄂尔多斯盆地前寒武纪末期古地貌进行恢复。总体上,古地貌东北高,西南低,受秦祁海影响最大。全盆分为3个古地貌单元:①高地剥蚀区,为主要的剥蚀区域,与低山、丘陵相邻,如伊盟高地、临县高地;②斜坡阶地区,处于剥蚀与沉积的过渡地带,发育在高地剥蚀区边缘和坳陷带之间,如西部斜坡带、渭北斜坡带;③坳陷区,主要受古构造控制形成,如西缘坳陷带、南缘坳陷带。

(3)斜坡带以及受拉张作用的坳陷带是鄂尔多斯盆地寒武纪早期烃源岩发育的有利区块,在古构造运动形成的特定古地理格局下,鄂尔多斯盆地前寒武纪古地貌单元控制影响了寒武纪早期烃源岩的分布。这对于进一步进行深层地质研究、物源供给、沉积物搬运及空间纵向展布特征、生储盖预测等研究具有非常重要的指导意义。