旅游发展背景下古镇文化景观演变

——以黄姚古镇为例

2019-07-06粟巧兰郑向敏

粟巧兰,郑向敏

(1.华侨大学 旅游安全研究院,福建 泉州 362021;2.贺州学院 旅游与体育健康学院,广西 贺州 542899)

一、引言

在区域经济发展、新农村建设以及城镇化快速推进的新时期,我国传统区域的文化景观保护面临巨大压力。就物质文化景观而言,一方面,在城镇化浪潮影响下出现的无序扩张和拆旧建新的现象,破坏了区域文化景观的完整性,加剧了文化景观的破碎化程度,使“景观孤岛”现象日益凸显;另一方面,文化景观典型区域,在旅游开发的驱动下,现代化元素无形的嵌入文化景观系统之中,直接导致地域文化景观“原真性”丧失。而对于非物质文化景观而言,随着人们生活方式和审美情趣的转变,以及非物质文化遗产传承人的断层等因素使一些非物质文化景观面临消失殆尽的境况。总体而言,内外因素使传统地域文化景观的原真性、完整性和连续性等特性遭到了严重破坏,特别是一些城镇边沿的交界地带以及旅游经济快速发展的旅游典型区域所面临的压力更大,这直接导致了文化景观面临严峻的现实困境。因而,研究文化景观保护与旅游发展的协调统一成为急需关注的焦点。

国内外学者对文化景观的研究主要集中在文化景观发展与演变因素[1-3]、文化景观保护与可持续发展等方面[4,5]。其中关于文化景观发展格局演变的研究主要体现在文化景观的破碎化和“景观孤岛”现象方面,而其演变因素主要表现为城市化[6,7]、旅游发展[8-10]和土地利用方面[11]。如Anna[12]指出在城市化的影响下,地方文化景观的完整性和延伸性被打破;国内研究中王云才[13]的研究也表明,传统地域文化景观受现代化、城镇化和工业化的影响日益严重。而在旅游发展影响下,Jongman[14]研究指出无序规划使得景观格局的完整性被破坏;Hoang 等[15]基于社区居民生活方式改变的视角指出,旅游发展通过影响当地居民而直接改变着区域的文化景观。国内研究中张熹[16]运用空间句法的量化分析方法研究了旅游小城镇的空间形态特征及演变。吴忠军等[10]对苗寨旅游开发的研究中指出,旅游开发较明显地影响了当地的服饰文化景观。此外,在文化景观保护与可持续发展方面,一些学者从社区参与方面提出了区域文化景观保护的策略,并指出要实现乡村地域文化景观的保护,必须把重点放在文化景观的保护战略上。国内研究方面,卢松[5]指出文化景观的质量和保护力度是古村落旅游可持续发展的重要基础;胡海胜[17]等认为政治路径、技术手段、经济和社会调控等是文化景观保护的有效措施;而王云才[18]在构建景观孤岛化评价指数的基础上指出保护圈层、文化景观廊道和生态网络格局可较好地实现地域文化景观保护。从上述研究可以发现,当前关于文化景观演变的研究多侧重于景观的某一方面,较少对一个典型区域的文化景观进行系统分类,并在此基础上进行深入分析。基于此,文章选取旅游发展进程中的黄姚古镇为案例地,系统归纳黄姚古镇文化景观类型,在此基础上深入分析旅游发展背景下黄姚古镇文化景观演变。

二、问卷量表与数据来源

(一)研究区概况

黄姚古镇为广西四大古镇之一,位于广西贺州昭平县东北部,至今保存着大量岭南风格的明清建筑,与周围优美的山水环境相得益彰,形成了人与自然完美结合的胜境,被称之为“梦境家园”。1999年昭平县旅游局注册成立了“广西昭平县黄姚景区旅游开发有限公司”,正式启动黄姚古镇旅游开发与建设。2003年,黄姚景区旅游开发有限公司与桂能电力有限责任公司签订协议,二者以股份制的形式注册成立“广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司”2005年在中外旅游品牌推广峰会上,黄姚古镇荣膺“中国最具旅游价值古城镇”称号,2006年环球邮报联合全国31 家媒体举办“中国最值得外国人去的50 个地方”评选活动中,黄姚古镇荣膺榜单。2009年全国旅游景区质量等级评定委员会批准黄姚古镇为AAAA 级景区;2013年黄姚古镇被同程网评为年度最受网民欢迎的古镇;同年更被美国CNN 评为“中国最美的五大水乡”之一。从黄姚古镇的旅游发展历程可以发现,近年来黄姚古镇逐渐取得了外界的认可,其知名度和美誉度也随之上升。然而,随着黄姚古镇旅游的旅游人数的不断增加与旅游开发力度的不断增大,古镇文化景观保护问题日益严重,探究旅游发展背景下黄姚古镇文化景观演变程度与特征趋势,能较好的指导古镇文化景观的保护与可持续发展。因此,选取黄姚古镇案例地具有很好的典型性和代表性。

(二)问卷量表构建

结合既有研究成果和黄姚古镇的具体情况,研究立足于旅游发展背景下黄姚古镇的实际情况,结合预调研的信息,初步确定将黄姚古镇文化景观分为物质文化景观和非物质文化景观两个大类,在此基础上设计调研问卷的细分指标。借鉴前人研究成果及课题组的指导意见,研究将黄姚古镇文化景观演变的一级指标设定为建筑景观、商业景观、传统农业景观、人口景观、生活景观、制度精神六个方面。每个一级指标下设若干二级指标,对古镇文化景观进行深入调研,通过分析调研数据掌握古镇文化景观演变的程度和特征等。问卷设计题项见表1。

表1 黄姚古镇文化景观类型

(三)数据来源

通过对黄姚古镇文化景观类别的分析与文化景观指标体系的构建,结合为期两天预调研的基本情况,研究设计了调研问卷和访谈提纲。问卷主要有两大部分组成,第一部分为黄姚古镇文化景观不同类型的演变程度调查,这一部分采用利克特五点等距量表(从“变化很小”到“变化很大”按变化程度由低到高分别赋值为1—5分);第二部为居民的人口统计特征以及社会属性。正式调研实际发放问卷235 份,问卷发放采用一对一解答的方式进行,并且注重深入的访谈,每份问卷所需时间较长,确保严格把握调研质量。

考虑到旅游发展背景下黄姚古镇所显现的巨大差异性,为深入解读黄姚古镇文化景观演变,研究按照古镇主体街道(金德街、安乐街等7 条街道)所确定的区域进行分区研究,相应的问卷发放数量也注重各街区的均衡性和科学性。在实际调查中,以户为基准单位发放问卷,最终收回有效问卷208 份,问卷有效率为88.5%。研究对问卷数据的分析采用SPSS19.0 统计软件进行统计分析,对个别缺失数据采用样本平均值替换。

表2 黄姚古镇各街道与问卷发放情况

通过实地调研,将黄姚古镇总体情况与各街区的分布情况统计如下,从表3 可以发现,自2003年之后黄姚古镇民居建筑总共减少了44 座,而现代式的新建筑增加52 座,传统明清风格的青砖民居减少了36 座,泥土式民居减少了60 座,这其中坍塌无人管制的有37 座。对于各主街区房屋总数来说,除鲤鱼街保持数量不变外均有不同程度的减少,其中金德街减少数量最多为12 座;而中兴街新建楼房最多,已经达到35 座,占该街区总数的53%、占古镇新增楼房的67.3%,其他各街区新房数量与传统民居均有不同程度的增减。此外,黄姚古镇旅游发展之后坍塌了37 座民居(主要集中在巷道中),其中金德街的巷道坍塌数量最多达12 座。客栈则主要分布在迎秀街和金德街;而旅游商店则主要集中在金德街和安乐街;农家餐馆分布于金德街和中兴街;非旅游参与的民居集中在中兴街,其中大多属于现代新房。

表3 黄姚古镇总体与各街道民居演变对比信息表

三、结果分析

(一)黄姚古镇建筑景观演变分析

建筑景观是黄姚古镇遗存最丰富、最具吸引力的物质文化景观,明清建筑群是古镇最宝贵的文化遗产,从数据分析来看,古镇建筑文化景观主要体现在以下几点:

(1)房屋的雕刻与壁画演变最明显。黄姚古镇房屋的雕刻、壁画演变最明显M=3.408,(其中M 为感知均值,下同),从古镇不同街区来看,安乐街 M=4.233>中兴街 M=3.667>迎秀街 M=3.639>金德街 M=3.529>天然街 M=3.124。引发房屋雕刻与壁画演变的原因主要可以分为两类,第一类因素是由于旅游发展需要,对雕刻壁画进行大规模的重修,即旅游公司为了创造所谓的“文化新面貌”,将安乐、迎秀、金德与天然街的壁画重新绘制成了色彩鲜明、风格迥异的样式,原有的古老壁画全部被覆盖,使雕塑与壁画文化景观彻底消失;第二类是新式房屋大规模重建引发的原有雕刻与壁画的彻底损毁,以中兴街为代表,大规模的毁旧建新使原有的雕刻壁画不复存在。

(2)其次是房屋的附属部件包括门、窗、地面、墙体等。古镇房屋的附属部件演变程度M=3.320,而所有的街区演变程度除鲤鱼街处于M=3.000 外,其余的街区都保持在M=3.300 以上,即演变程度介于一般和较大之间。从数据上看,古镇商业街区和生活街区的演变程度处于同一程度,其原因在于古镇大部分的青砖式建筑能够得以保存,但是内部木结构式的门、窗等因易受腐、受虫蛀等的影响难以留存,因此这一类型的部件在古镇普遍存在一定程度的变化,其差异性较小。调研中发现,黄姚古镇民居建筑中,较多的对窗户进行了更换和改造,房屋的一些内部构造也存在一定程度的变化。

(3)演变程度较小的是房屋数量、功能用途、门楼以及亭桥。居民感知古镇房屋数量演变程度为M=2.461,演变程度较小;各街区只有中兴街M=3.500 演变程度较大。因为近年来中兴街出现了大量的新式房屋,青砖和泥土式的明清建筑大为缩减,这与上表的统计结果反映的实际情况较为相符。调研发现,房屋坍塌和新式房屋主要出现在内部的边沿地带和外部交通便利区域,主街道区域基本保存着原有的民居建筑。房屋的功能用途演变M=2.824,说明总体上的功能演变相对较小,但各街区之间则出现了较大的差异。数据表明,当前旅游商业化较严重的金德街M=3.448、安乐街M=3.233 以及迎秀街M=3.051 其房屋功能演变程度较大,这与其参与旅游的程度相符,而其他如天然街等生活区为主的街区其功能演变程度则较小。

(4)演变程度最小的是房屋的层数和占地面积M=1.551。数据显示,黄姚古镇民居建筑的层数和占地面积演变程度最小,大部分的明清风格建筑都保存着原有的层数和占地面积,而新建的楼房多数也是以原有地基大小为主,楼层一般都所增加,只有少数在古镇边沿地带的新式楼房占地面积有所扩大。总体而言,黄姚古镇的房屋层数与占地面积演变程度较小。

表4 黄姚古镇与各街区建筑景观演变分析

(二)黄姚古镇商业与农业景观演变分析

黄姚古镇在清朝中后期因商业贸易而繁华发展,出现了以金德街为核心轴带的商业街区。在内外因素的影响下,民国之后古镇商业没落,90年代为了方便管理,在新街附近新建了农贸市场,大部分的商业贸易搬离古镇。旅游开发之后,黄姚古镇迎来新的发展机遇。黄姚古镇商业和农业景观演变主要体现在以下几点:

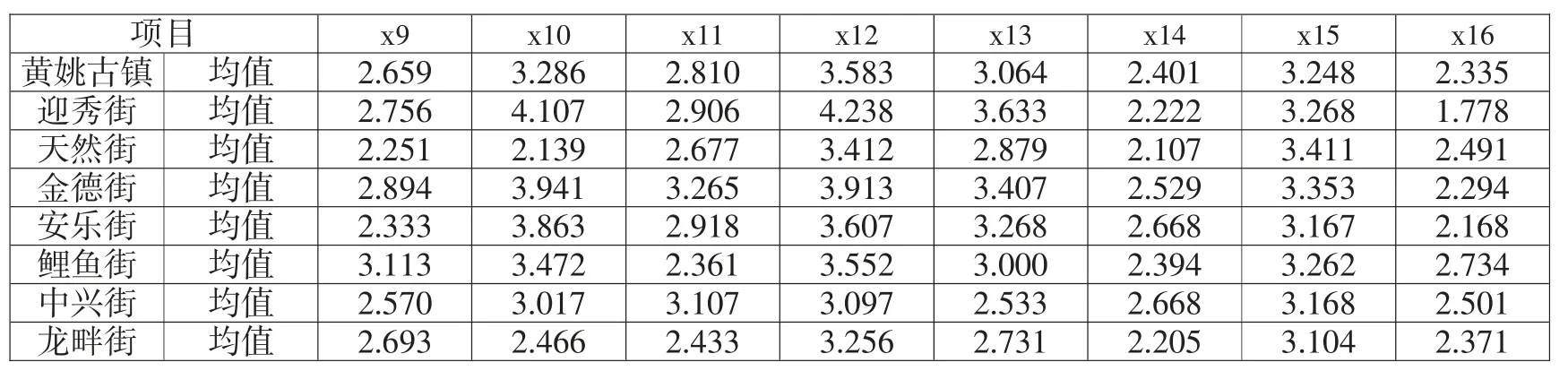

(1)商业景观中演变程度最明显的为店铺类型。黄姚古镇商业景观总体演变程度M=3.286,各街区中,迎秀街 M=4.107>金德街 M=3.941>安乐街 M=3.863>鲤鱼街 M=3.472,这主要是因为黄姚古镇原有的商业店铺主要经营日常百货用品,如今则主要集中在吃、住、购等与旅游者密切相关的旅游服务行业,即说明商业街区的店铺类型发生了较大的转变。此外,古镇店铺的集中性M=2.801 和商业街道的空间分布M=2.659 演变程度则较小。调研发现,黄姚古镇当前的商业街区仍然是以原有的金德街、安乐街和迎秀街为主,店铺大多集中在主干街区,有小部分开始延伸到了巷道内部。各街区中,商业街道空间分布变化程度最大的是鲤鱼街M=3.113,由于鲤鱼街原属于安乐街,与其交接处原本拥有少量店铺,旅游开发后拓展成为了一条旅游商业街,故其分布出现了一定的变化。

(2)农业景观中演变程度最明显的为耕地面积。古镇农业景观中耕地面积M=3.583 演变程度最大,这也一定程度上导致了农业收入的变化M=3.064,而在社会经济发展下,其耕作工具也必然会发生一定的变化M=3.248。古镇各街区,耕地面积的演变程度中迎秀街 M=4.238>金德街 M=3.913>安乐街 M=3.607>鲤鱼街 M=3.552>3.500,演变程度较大,这与旅游开发后土地征收密切相关。调研表明,迎秀街被征收的田地面积最多,而中兴街因为只有两大姓氏,比较团结的进行了抗争,只征收了牛利寨半岛一小块田地,所以迎秀街居民感知耕地面积变化最大,而中兴街则最小。总体而言,农业景观受耕地面积的影响最大,并因此引起农业收入的变化。

表5 黄姚古镇与各街区商业景观及农业景观指标分析

(三)黄姚古镇人口与制度精神景观演变分析

(1)人口景观中演变最显著的是人口的季节性变动。黄姚古镇人口景观中人口的季节性演变M=3.732,演变程度较大,各街区变化都较大,但差异不明显。在旅游淡季和旺季,黄姚古镇的旅游人数存在较大的差异,旺季各主要街区人满为患,而淡季则只有零星的游客和居民。由于黄姚古镇接待的多为一日游的周边县市游客和广东游客,因此周末和工作日的人口差异也比较大。相比较而言,古镇人口总数M=3.143 和外出务工人数M=3.201 则处于一般的变动程度。自2003年古镇旅游开发之后,政府出台的一系列保护古镇工程使一部分居民搬离了古镇,因此总数出现了一定程度的变化。同时,旅游规划开发出现的征地问题使部分居民丧失了原有的生产资料,选择外出务工就业的中青年占了一定的比例。

(2)人口景观中演变最小的是参与旅游的人数。古镇参与旅游人数的变动程度M=2.906,接近一般程度3.000,各街区中,金德街 M=3.382>鲤鱼街 M=3.219>安乐街 M=3.067,表明商业街区的旅游参与人数变动较大,而处于生活街区的天然街等则保持着较小的变动程度。说明旅游开发和参与的程度直接影响着居民参与人数的变动。

(3)制度精神景观中演变最明显的是节庆与仪式。黄姚古镇制度精神文化景观演变中节庆与仪式M=3.546程度最明显,处于较大的演变程度,各街区之间没有显著的差异,这与节庆活动的公共性有很大的关系。调研发现,黄姚古镇每年定期举行的大年初二舞鱼龙、农历七月十四河灯节等节庆活动和仪式都比旅游开发之前更隆重。这主要是因为景区意在借助传统节庆的特色性吸引媒体和外界的关注,提升景区知名度。因此,在资金、管理、物质保障等层面都大力支持。同时,黄姚古镇成立的“旅游发展促进会”也联合了古镇各街区的年长者,将地方传统文化产品进行创新与再发展。在景区和文化促进会的协助和支持下,节庆活动越办越大,节庆的仪式也越来越注重传统步骤性。

(4)制度精神文化景观中语言、手工技艺与宗族信仰变化较小。黄姚古镇的语言变化、手工技艺和宗族信仰的变化都处于较小的变化范围。其中居民语言M=2.649,说明总体上古镇的语言系统演变较小,但对于各街区而言,金德街M=3.353>安乐街M=3.201>迎秀街M=3.078。这说明旅游开发之后,与游客接触更多的商业街区居民其语言演变程度较大,因为他们必须借助普通话与外地游客进行交流。而处于生活区的居民,一则是年长者较多,二则是因为和游客交流对话的时间比较少,所以语言文化景观的演变程度较小。从数据分析来看,手工技艺存在一定的演变,而各街区之间没有显著差异。由于长期以来的传承断层以及社会经济发展,很多传统技艺已经消失在人们的视野中。

表6 黄姚古镇与各街区人口景观及制度精神景观演变分析

(四)黄姚古镇生活景观演变分析

(1)黄姚古镇生活景观演变最明显的是古镇居民的出行方式。古镇居民的出行交通方式M=3.215 发生了一定的变化,这主要得益于旅游开发之后,政府加强了对黄姚古镇交通设施的改善。外部交通层面,完善了古镇附近的公路设施,同时也增加了途径黄姚古镇的过往班车次数;内部交通层面,修缮了各街区的交通要道,新建了连接新街公路的桥梁,使中兴街、龙畔街、金德街、天然街的对外便捷性有了很大改善。交通的完善一定程度上改进了人们的出行方式,也使部分居民修建了较多的新式楼房。

(2)黄姚古镇生活气息发生了一定程度的变化。数据显示,古镇居民的生活气息M=3.112,说明原有的生活气息发生了一般程度的演变,对比各街区发现,安乐街 M=3.767>金德街 M=3.594>迎秀街 M=3.221>鲤鱼街 M=3.213。说明,在商业街区,古镇的生活气息变化较大,调研发现,商业街区中的店铺大多被外地人租赁,同时一部分本地人经营的商店也是白天开店,晚上则回到新街居住。而生活街区主要居住着一些年纪较大的居民,生活气息变化较小。调研中发现,夜幕下的古镇各街区灯火通明,这一具体实景源于景区统一为各街道安置了红色灯笼,统一供电照明,打造表面上的“夜景繁华”。而实际上,置身其中难以感受到真正的生活气息。

(3)古镇生活景观中地方服饰的演变最小。黄姚古镇居民服饰M=1.601 演变程度较小,各街区之间也不存在显著的差异。这主要是因为黄姚古镇居民以汉族为主,地方传统服饰特色不鲜明,旅游发展之后其服饰并没有在表现出较大的变化。同时,古镇的饮食结构和种类的变化程度M=2.116 也较小,各街区之间不存在显著差异。旅游开发之后,黄姚古镇的餐馆几乎全由当地人经营,传统的特色菜肴得以延续,居民日常生活中常出现的豆豉等佐料也都出现在农家餐馆之中,外来的菜系没有对居民的日常饮食产生显著影响。因此,古镇居民的饮食结构和种类表现出较小的变化。

表7 黄姚古镇生活景观演变分析

(五)黄姚古镇文化景观演变特征总结

通过分析旅游背景下黄姚古镇文化景观演变的程度,结合古镇文化景观演变前后的实际情况,进一步梳理出黄姚古镇文化景观演变的特征和发展态势。

(1)新式景观要素不断出现增强了景观的异质性。由于新式景观元素不是根植于地域文化本底,因此其出现之后与原本的景观基质形成反差明显的镶嵌格局,使景观的整体面貌表现出较强的景观异质性。对于黄姚古镇而言,文化景观的异质性比较明显,主要体现在,现代桥梁的修建与古镇石桥对比强烈;新式廊亭的出现与周边祠堂和屋舍差异显著,增强了景观元素的多样性;观光农业等新型农业生产模式改变了原有农业景观的单一格局;而相关旅游配套设施的修建则使古镇的文化景观类型更加丰富。这些新型景观要素的出现使黄姚古镇文化景观格局发生了变化,进一步增强了景观的异质性。

(2)现代景观呈包围式、斑块式发展,加剧了景观的破碎化。调研发现,旅游开发后黄姚古镇出现了大量现代建筑,这些建筑的分布规律明显,即呈边沿化和包围式发展态势,并且在古镇内部的交接地带呈斑块状分布。具体而言,当前黄姚古镇的新式楼房主要集中在中兴街一带,因为新修的利民桥通达性强,使建筑材料可以直接运送到内部。另一相对集中的区域是黄姚新街一带,由于安乐街、金德街、迎秀街以及天然街的外围都靠近新街,交通的便利性使这些街区的外围出现了一条新式楼房带。此外,龙畔街也依托外围的交通优势修建了数座楼房,并拓展到了对面的街巷。现代景观的包围式和斑块式发展加剧了景观的破碎化,严重影响了景观的整体格局。

(3)商业景观的中心积聚与街巷内部拓展改变了景观的时空特性。在旅游发展的刺激下,黄姚古镇的旅游商业分布在原有商业格局的基础上出现了一定程度的演变。一方面,古镇依托金德街核心街区向安乐街和迎秀街扩散,形成了中心轴带积聚的新格局;另一方面,主体街区的街巷内部开始分布着一些旅游客栈、农家乐餐馆以及一些小商品店,由中心轴向周围街巷扩散的形态正在逐步发展。由于旅游商业发展与传统民居之间使用和改造力度的差异,古镇的文化景观也因此显现出景观的差异性和不均衡性,特别是街巷内部的商业景观多以斑块状形式出现,与周边的生活区民居建筑反差强烈。这直接造成了黄姚古镇文化景观的时空差异性更加显著。

(4)传统文化基底蜕化与景观孤岛改变了景观的整体意象。旅游开发之前,黄姚古镇的文化景观是以传统地域文化为根基,与古镇的整体意象一脉相承。随着旅游开发和社会经济的发展,古镇新式文化景观要素开始涌现,传统文化景观在失去传承与规范管理的情况下开始变质,文化基底已发生蜕变,主要表现为民居内部结构的随意改造,对传统文化的忽视等等。同时,现代文化的进入和传统文化的渐弱使黄姚古镇文化景观的异质性增强,包围式和斑块式的现代景观交错于古镇之中,将古镇的整体环境分割成不同的区域,使古镇文化景观丧失了完整性,逐渐成为“景观孤岛”。这也使黄姚古镇文化本底的原真性发生了变化,进而使整体文化意象也被打破。

(5)居民的边沿化分布导致古镇主体空心化。居民是文化的创造者和传承者,同时也是文化富有生机活力的主体。在旅游开发背景下,黄姚古镇逐渐被外界熟知,一方面,旅游商机吸引了来自各地的旅游经营者进驻黄姚,改变了古镇的人口成分;另一方面,政府出于保护古镇的需要,实施的安居工程使一部分的居民搬离了古镇;同时大量的中青年劳动力外出务工致使只有少数老幼群体生活在古镇之中。当前黄姚古镇的商业街区已分布着大量的外地人,本地人经营的商店也多在古镇外的新街居住,只有街巷边沿和生活街区的街巷有一些当地人居住。古镇居民呈现出向古镇边沿地带集中的态势,古镇本土气息的空心化现象严重,原有的传统文化特征逐步淡化甚至消失殆尽。

(6)节庆习俗景观呈现创新性与规模扩大化发展趋势。调研发现,黄姚古镇的传统节庆习俗演变程度较大,以古镇“文化促进会”为例,当地老人在促进会这一平台上创新了舞鱼龙节庆产品,使活动更加丰富多彩。旅游公司为了吸引游客,增加人力、财力举办大型河灯节;借助古戏台这一重要文化剧场,在节庆之日举办一系列的民俗活动等,使黄姚古镇的节庆习俗呈现出创新性和规模扩大化的发展局面。据当地居民介绍,现在古镇“文化促进会”常组织居民演练地方戏曲;景区为了宣传常常举办一些传统活动,如对联赛、斗酒赛等。这些活动一般由景区和政府提供资金支持,“文化促进会”负责协调与沟通,传统节庆习俗得到了较好的恢复与发展。

四、结论

在旅游不断发展的现实背景下,黄姚古镇的文化景观问题也日益严峻。研究表明,古镇六大类型的文化景观都表现出了不同的演变程度,七条主干街道可以分为生活区和旅游发展区,其演变程度也具有较大的差异。同时,整个黄姚古镇的文化景观演变也呈现出了六大典型的特征,主要有新式景观要素的出现、景观包围式和板块式发展、商业景观的中心积聚、景观文化基地蜕化、古镇主体空心化以及节庆习俗的创新性与扩大化等。结合黄姚古镇的实际情况,为了实现古镇文化景观保护与可持续发展,应该针对古镇不同类型的文化景观提出具体的景观保护优化策略,确保黄姚古镇文化景观保护与旅游业实现协同可持续发展。