老年健康个体的运动特征研究

2019-07-04王航辉宋依芯朱正飞任玉炳朱文侠

王航辉,宋依芯 ,朱正飞,任玉炳,朱文侠

(1.陕西中医药大学附属医院,陕西 咸阳 712000;2.西安外事学院,陕西 西安 710077;3.西安交通大学机械工程学院机械制造系统国家重点实验室,陕西 西安 710054;4.汉阴县中医医院,陕西 汉阴 725100;5.延安大学医学院局解教研室,陕西 延安 716000)

老年个体是骨关节炎的多发人群[1-2],据统计,在中国超过60岁年龄的老年人中膝骨关节炎的发病率为19.4%[3-4]。临床观察中老年人脚踝疼痛症状较普遍。关节载荷的累积效应导致关节软骨的退行性改变被认为是骨关节炎的直接致病因素。三维步态分析系统能够较为客观、定量地评定老年人的运动状态,在临床步态分析中具有重要意义。对健康老年人的运动特征研究,从生物力学的角度探究其发生骨关节炎的风险并提供针对性的活动指导,值得深入研究[5-6]。

水平行走和坐立—起立(sit-to-stand,STS) 过程作为老年人生活中频率最高的日常活动,具有较高的研究价值。目前针对健康老年人的运动特征研究主要着眼于步态稳定性[7],步态控制[8]等,尚未有针对老年人水平行走的时间—空间参数研究。研究表明[9-10],正常人每天完成起立过程约60次,椅面高度或起身方式的变化会引起下肢关节生物力学参数急剧变化[11]。但目前对老年人STS过程的研究多集中于骨关节炎发生后[12-13],针对健康老年人的运动研究较少。本研究拟对老年人的水平行走和STS过程进行步态采集和骨肌多体动力学分析,从生物力学的角度研究老年人的运动特征,为老年人的日常活动提供针对性的指导。

1 资料与方法

1.1 资料

本研究的研究对象为7名健康老年个体,7名健康青年个体作为对照组,受试对象的详细信息见表1。受试对象的纳入标准为:研究对象关节无严重病变或进行过关节手术,可在无拐杖或他人协助下正常行走,没有神经缺陷、没有不可控制的高血压、无下肢严重麻木感、视力良好、行走耐力良好、体重指数(BMI)<50。实验前所有受试对象都已被告知实验相关信息并签署知情同意书。

表1 受试对象基本信息

1.2 设备与方法

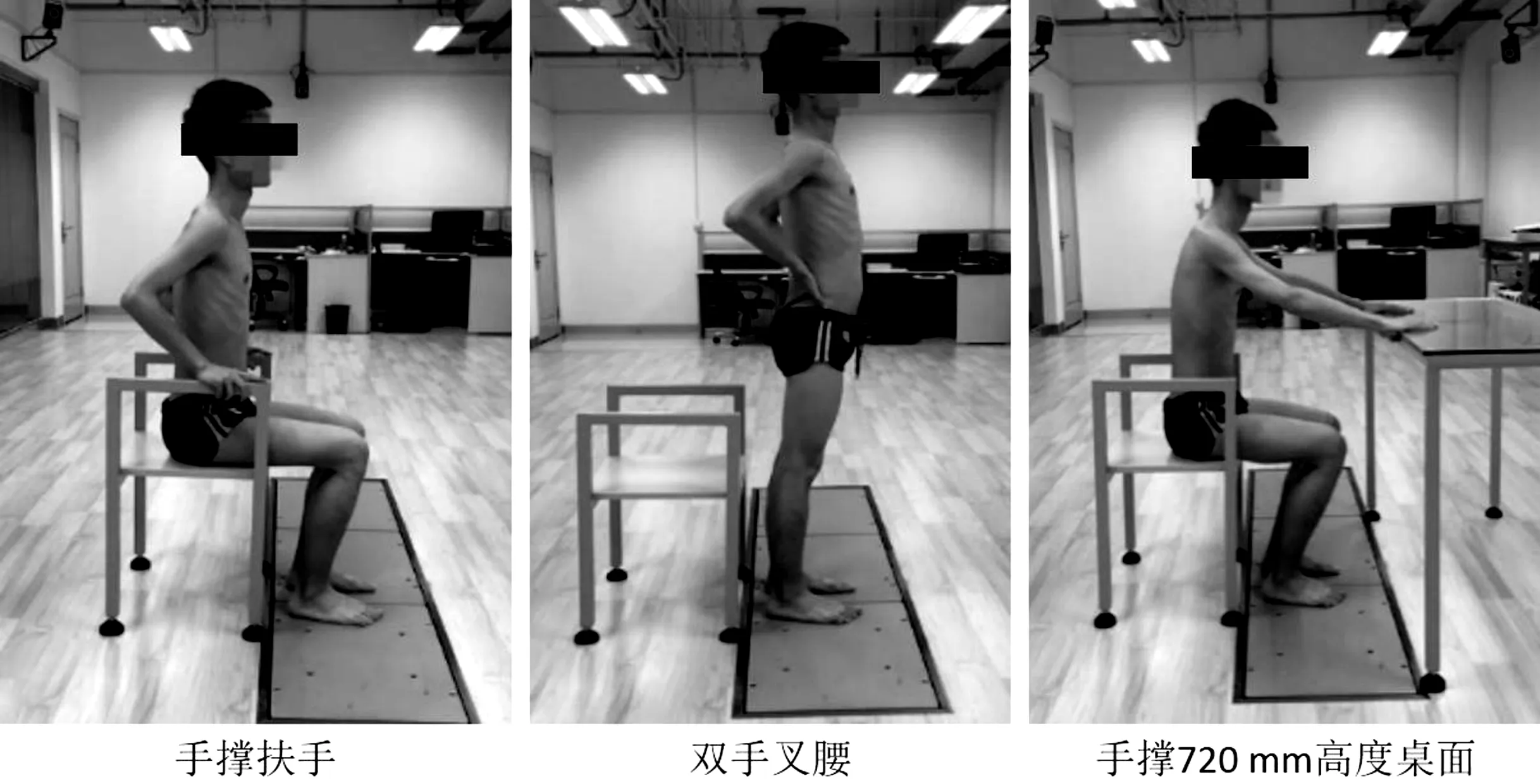

使用带10个红外摄像仪的VICON运动分析系统(Oxford Metrics Inc.,UK)和三块三维测力板(AMTI Corporation,Watertown,MA,USA)采集受试对象进行水平行走和起立过程的步态数据。测量受试对象的身高、体重、腿长等生理学参数,分别在受试对象的各主要骨性标记点处贴红外反光标志点小球。受试对象只穿贴身泳衣赤足以自选步速按指定路径正常行走。完成起立过程时,受试对象水平坐立,双侧脚底分别放在相邻两块测力板上。听到采集人员的口令后,以自选速度完成指定椅面高度(380、400、420、440、460 mm)和起身方式(手撑扶手、双手叉腰、手扶720 mm高度桌面)的STS过程。受试对象每完成一种椅面高度或起身方式的步态采集之前进行至少两次练习,相邻步态之间间隔30秒以上。取五次踩测力板正常并且标志点轨迹连续的步态数据进行保存以备后期处理。

图1 三种不同坐立-起身步态示意图

1.3 数据处理

将三维步态c3d文件导入骨肌多体动力学软件AnyBody(AnyBody Technology A/S,V.6.03,Aalborg,Denmark),建立受试对象的个性化骨肌模型,进行运动学和动力学分析得到受试对象的生物力学数据。为剔除个体差异以便进行统一比较,对数据结果进行归一处理。水平跨距定义为跨距/腿长,水平行走的一个完整步态周期的定义为脚跟着地到该侧脚跟再次着地。STS过程的一个完整步态定义为后颈C7标志点在矢状面内开始运动到非手术侧下肢膝关节达到最小屈伸角度为止。引入下肢地面反作用力对称度来描述受试对象在STS过程中双侧下肢受力的对称情况,下肢地面反作用力对称度的计算方法为左侧下肢地面反作用力峰值与右侧下肢地面反作用力峰值的比值[13]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0 (SPSS; Chicago,IL,USA)对两组研究对象的参数结果进行独立样本t检验,比较统计学差异(显著因素为0.05)。

2 结果

2.1 时间—空间参数

受试对象水平行走步态对应的时间—空间参数如表2所示。在步行周期方面,老年组的步行周期显著增加,水平跨距减小(P<0.05),水平行走速度下降。

表2 受试对象水平行走步态对应的时间—空间参数

注:*表示两个群体有显著性差异,P<0.05。

2.2 下肢关节运动学

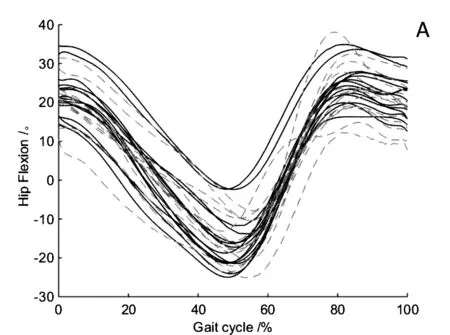

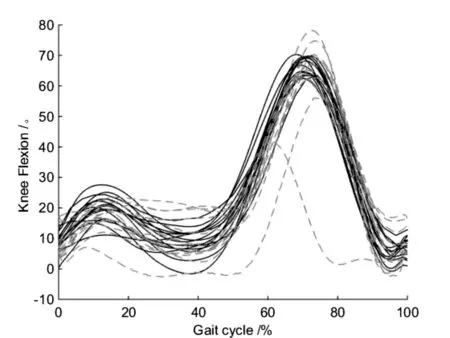

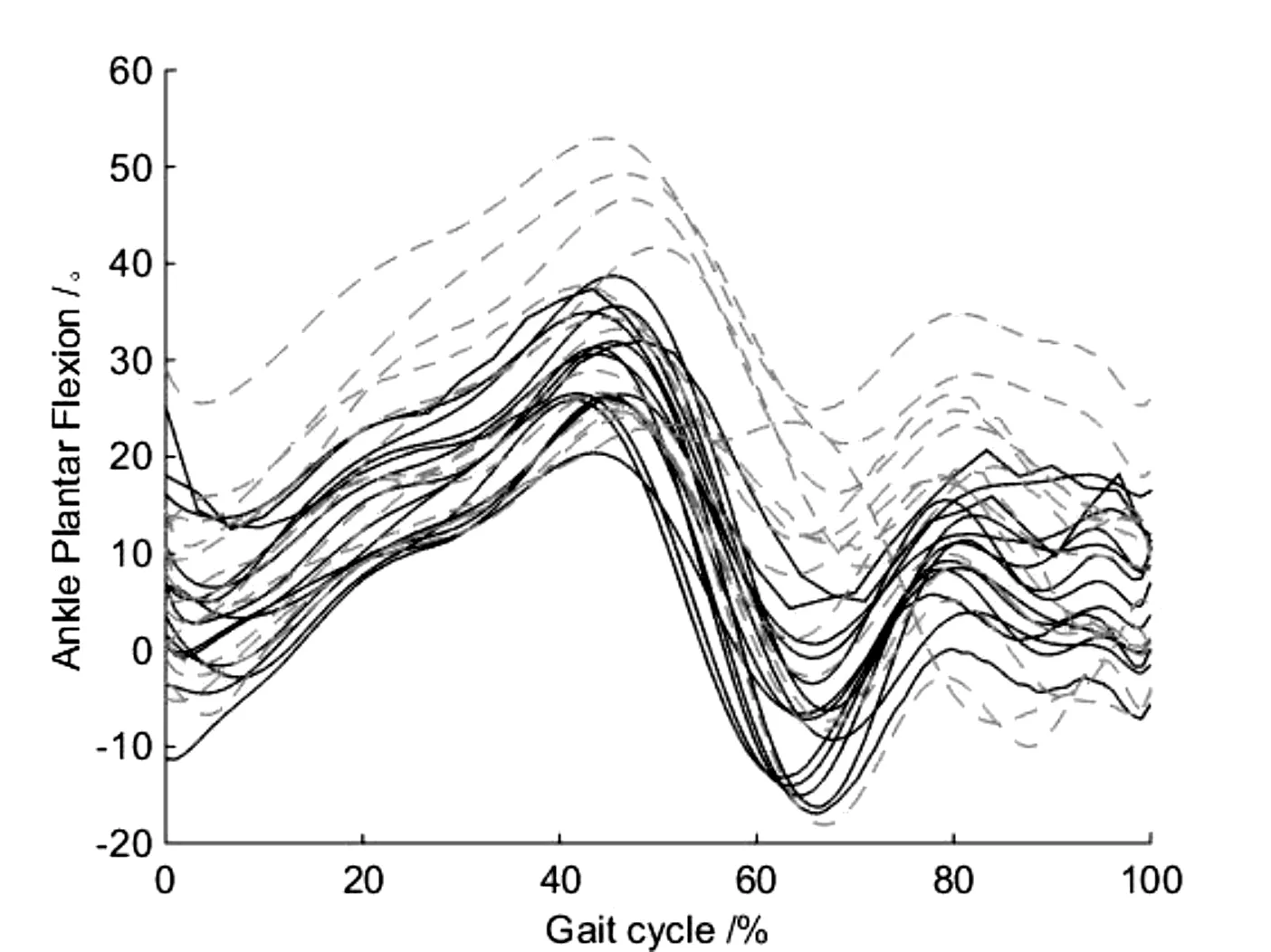

图2、图3、图4是受试对象水平行走时一个完整步态周期内下肢关节(髋、膝、踝)角度变化曲线。实线曲线代表青年组个体,虚线曲线代表老年组个体。

图2受试对象水平行走对应的髋关节角(A:屈伸;B:内外翻;C:内外旋)

图3 受试对象水平行走对应的膝关节屈伸角

图4 受试对象水平行走对应的踝关节平面屈伸角

从关节角图像上来看,在采集对象个体数量相同的情况下,老年组个体的关节角曲线覆盖范围更大,意味着关节角的个体差异在老年组中较为明显。老年组的膝关节屈伸峰值为64.8 ± 8.6°,对照组的膝关节屈伸峰值为66.8 ± 2.9°,二者无显著差异(P>0.05)。在膝关节屈伸活动度方面,老年组膝关节屈伸度方面缺乏典型的“两峰夹一谷”特征,主要原因在于第一个波峰不明显,波谷较平,与此对应地是对照组关节角曲线紧密且整齐。

2.3 下肢关节运动学

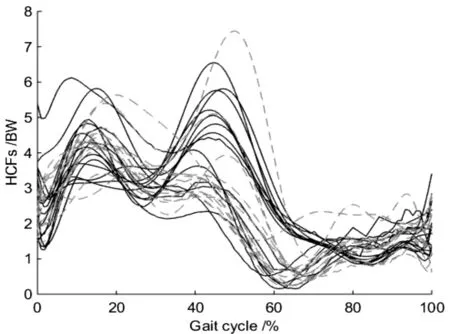

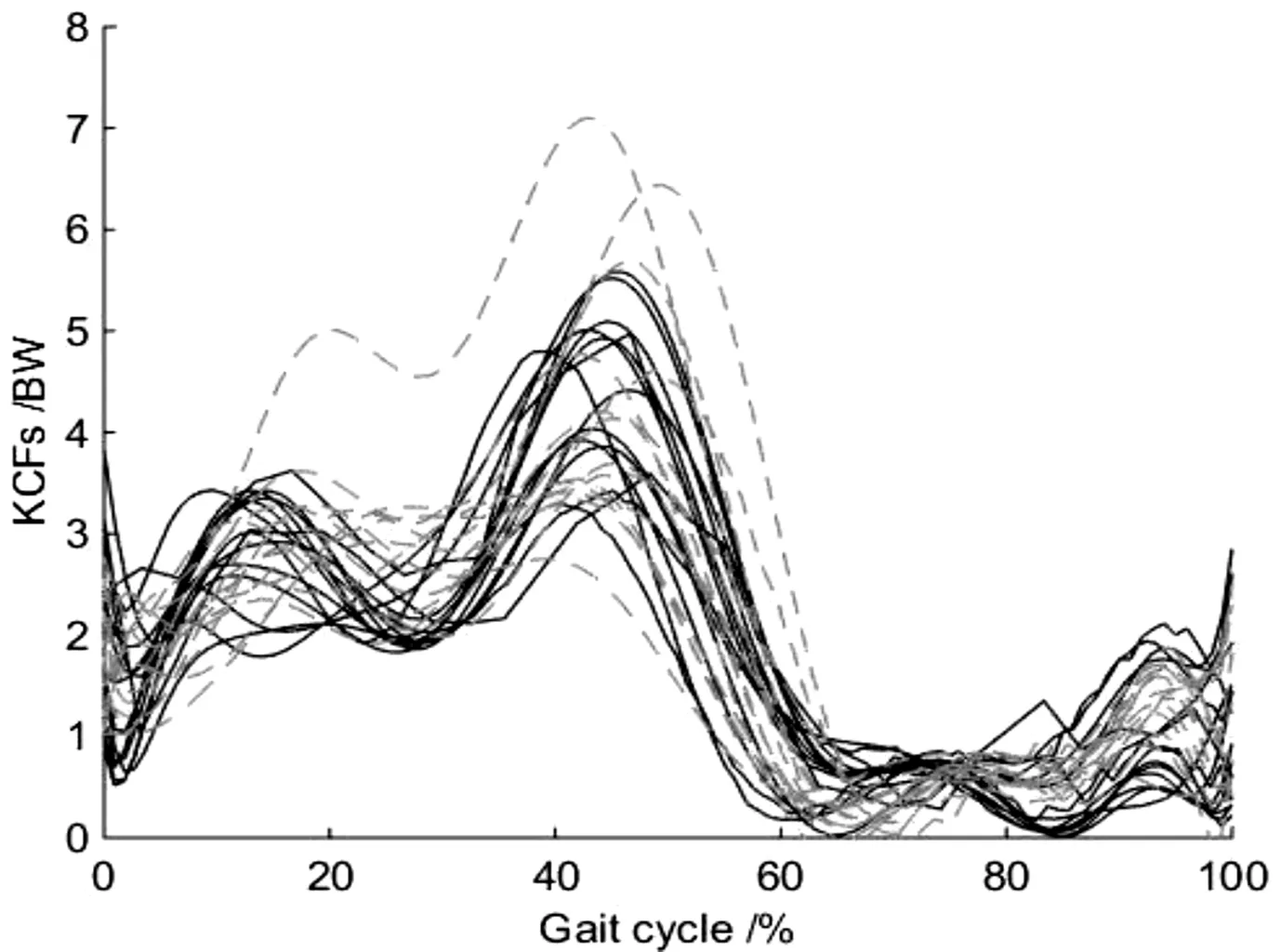

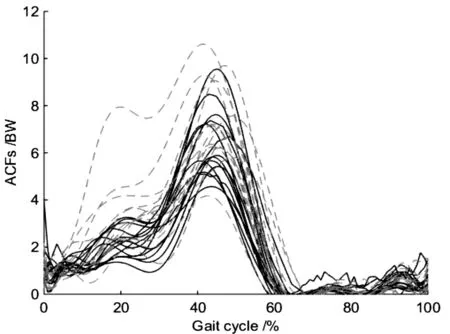

图5-图7是受试对象水平行走时一个完整步态周期内下肢关节(髋、膝、踝)关节合力变化曲线。虚线曲线代表老年组个体,实线曲线代表对照组。

图5 受试对象水平行走对应的髋关节力

图6 受试对象水平行走对应的膝关节力

图7 受试对象水平行走对应的踝关节力

从关节力图像上来看,老年组的髋膝踝关节力曲线个体差异较大,具体表现为曲线分布较分散,波峰相位差别较大,对照组的关节力曲线相对紧密且平缓。老年组的髋关节力最大时刻大多出现在第一个波峰,对应步态周期的15%时刻,膝踝关节力最大值出现在第二个波峰,出现在步态周期的45%时刻。老年组的踝关节力峰值为7.37 BW,对照组的踝关节力峰值为6.45 BW。对照组的关节力曲线过渡自然,整个步态周期内关节力的波峰波谷变化明显。

2.4 STS过程的地面反作用力

受试对象完成STS过程时下肢地面反作用力峰值和完成时间如表3所示。

表3 STS过程的下肢地面反作用力和完成时间

注:*表示实验组和对照组比较有显著性差异,P<0.05。

从STS过程的数据可以看出,在地面反作用力峰值之和方面,老年组较对照组更大,这一数值在双手扶桌起身方式时表现的较为明显(P<0.05)。在下肢地面反作用力对称度方面,老年组与对照组的数值均处于0.9~1.1之间,可以认为两侧下肢在承重方面基本相等。但老年组采用双手叉腰起身方式时,其地面反作用力对称度为0.989,而对照组的数值为0.907,两者差异明显(P<0.05),采用双手叉腰起身时,对照组更倾向于使用右侧下肢承重。在完成STS过程的时间方面,老年组与对照组无明显差异。

3 讨论

本研究借助三维个分析系统采集分析了老年健康个体水平行走和STS过程的运动,采用生物力学方式评估了老年健康个体的下肢关节活动范围和关节载荷,对于探讨日常行为活动对老年人的下肢生物力学影响、指导日常活动具有较高的价值。研究结果表明,正常的水平行走步态中,老年人的步态功能下降,步速降低,跨距减小,个体运动学差异较大,膝踝关节力较正常人偏大。三种不同的起身方式下,老年人的下肢承重地面反作用力之和更大,在双手撑桌时表现的最为明显。在下肢地面反作用力对称度方面,老年人的下肢对称表现较对照组更好。

老年个体水平行走时的步态周期变长,水平跨距减小,个体差异大。运动学方面的特征表现为髋关节外旋幅度增加,踝关节屈伸角度增加。正常人水平行走时,两个波峰分别出现在支撑相和摆动相,支撑相的屈膝波峰在正常人水平行走时在15%步态周期时刻出现,此时人体下肢呈现“支撑足屈膝—降低身体重心—重心侧移—伸对侧足”的步态行为来实现水平前进。老年组的第一个波峰偏小,接近水平,意味着支撑相屈膝程度较小,导致身体重心下降程度较小,进而导致水平跨距较小。

老年个体水平行走时的踝关节力较正常人偏大,增加了老年人患踝关节骨性关节炎的风险。老年组个体在髋关节力的一个典型特征是髋关节力峰值相位出现在第一个波峰,这与对照组关节力峰值相位出现在第二个波峰的常见现象差别较大。膝踝关节的关节力峰值出现在第二个波峰,与对照组类似,但关节力波峰涵盖范围较大,这与老年组的个体身体机能差异较大有关。值得注意的是,就踝关节力而言,大部分老年健康个体的踝关节力较对照组个体偏大,这与临床上观察到的老年个体踝关节疼痛情况一致。临床观察表明,老年组个体水平行走时往往伴随一定程度的足内翻[14],这一现象可能是导致老年个体踝关节力偏大的原因。正常水平行走时,踝关节内侧受力更大,长期载荷的累积容易导致踝关节内侧软骨的退行性改变,因而导致内外侧关节间隙不一致,内侧减小,外侧增大,因而老年个体在水平行走时踝关节进行适应性调整,逐步发生内翻现象,这一行走策略反过来又加剧内侧的应力集中,加剧内侧软骨的磨损,逐步发展为骨性关节炎或产生骨刺。

老年个体在STS过程中使用双手撑桌起身时地面反作用力峰值比对照组更大。STS行为作为一种经常性高屈曲行为,关节载荷较大[15]。老年人每天发生的频次超过20次,长期高频次的高屈曲行为容易加剧下肢关节的骨性关节炎风险。同时,STS过程中的双侧下肢对称性和完成时间可以用来衡量受试对象完成STS过程的效率。在三种不同的起身方式中,老年个体的下肢地面反作用力之和均大于对照组,意味着老年个体在竖直方向加速度较对照组更大,这一现象与以往的认知有较大不同[16]。在地面反作用力对称性方面,老年个体在双手叉腰方面时双腿对称性更好,作为身体机能退化的结果之一,老年个体在起身时更加依靠双腿同时承重的方式来完成坐立—起立过程。

本研究的不足之处有:①样本含量较少;②研究结果没有排除受试对象下肢不等长的因素。本文对7名健康老年个体进行了水平行走和STS过程的运动特征研究,对老年个体的运动特征进行了定量统计分析,今后还将对老年个体进行年龄、体重、性别进行分类研究以进行针对性的日常生活指导。

4 结论

老年个体的运动能力减弱,步速降低,水平跨距减小,踝关节受力较正常人偏大,踝关节骨性关节炎风险较大。在STS过程中,老年个体在竖直方向加速度较对照组更大,在双手撑桌时表现的最为明显。在下肢地面反作用力对称度方面,老年人的下肢对称表现较对照组更好。

致谢:西安交通大学机械工程学院尉萍萍老师为本研究的步态采集提供了帮助,在此表示感谢!