高速碰撞天然白云石板诱发的光辐射特征实验研究

2019-07-04韩雅菲唐恩凌贺丽萍

韩雅菲,唐恩凌,贺丽萍

(沈阳理工大学 装备工程学院, 沈阳 110159)

高速碰撞过程中的光辐射特征依赖于碰撞条件及弹靶材料的性质[1-4]。目前国内外科研人员对高速碰撞产生的光辐射特征的研究主要采用光电二级管、光谱仪、高温计等测量仪器将光信号转换为电信号,通过理论计算获得光辐射特征各物理量。美国NASA Ames Vertical Gun Range(AVGR)实验室开展了铜弹丸以2~5.5 km/s的碰撞速度、45°碰撞角度下的超高速碰撞实验。实验中利用两套ICCD摄像机及光谱仪作为测试设备,发现光谱的持续时间在弹丸接触靶板后的0.5~2.5 μs,这基本与碰撞过程出现喷溅物的持续时间一致[5-6]。Baird[7]从理论上推导了闪光辐射强度与碰撞速度的关系;进一步地,Goel[8]采用球状铁弹丸撞击钨、铜、太阳能电池等7种不同靶材模拟微流星体对航天器的撞击,得到了闪光辐射强度与质量和速度的关系式;Reinhart[9]测量了不同冲击压力下的闪光辐射温度;Thomas[10]和Jaime[11]则对高速撞击产生的闪光轮廓演化特征进行了研究。研究高速撞击产生的光辐射特征对于反演碰撞条件、推断弹靶材料组分及评估碰撞造成的毁伤具有重要的应用价值。

目前对高速碰撞诱发的光辐射特征研究多侧重于不同碰撞条件下碰撞产生闪光强度或等离子体电子温度等单一物理量的演化特征。为进一步明确高速碰撞诱发光辐射的物理过程,本研究建立了二级轻气炮加载及光辐射特征采集系统,实现了相同入射角度、不同碰撞速度条件下光辐射特征物理量的采集,得到了光谱强度、闪光辐射强度、闪光辐射温度、电子激发温度等多个相关物理量,通过光谱分析验证利用光谱信息推断弹靶材料元素组成的可行性;总结了闪光的辐射强度及温度的演化特征,同时对比了电子激发温度与闪光辐射温度的区别,为深刻理解高速碰撞诱发光辐射的物理机制提供参考。

1 理论模型

1.1 电子激发温度

来自中性原子发射线的光谱辐射强度为

(1)

(2)

为了清晰地描述高速碰撞诱发光辐射的激发温度,作如下基本假设:碰撞产生闪光的辐射为光学薄的球状等离子体云,且处于局域平衡态,根据原子和分子辐射原理。粒子自发跃迁的辐射强度为

(3)

式中:I为辐射强度;h为普朗克常数;v为光子频率;A为自发跃迁系数;g为粒子权重;Z为配分函数;E为能级;k为波尔兹曼常数;T为激发温度;N0为基态粒子数。将式(3)进行变换可得

(4)

1.2 闪光谱辐射强度

在热平衡辐射条件下,闪光辐射强度符合普朗克热平衡辐射理论,即单位面积黑体在半球方向、单位时间的单色辐射强度

(5)

式中:C1为第一辐射常数,3.742×10-16W·m2;C2为第二辐射常数,1.438 8×10-2W·K;λ为波长(m);T为黑体辐射温度(K)。当波长在0.3~1 μm,温度小于3 000 K时,普朗克定律可以由维恩辐射定律取代,同时考虑灰体表面发射率ε,得到灰体光谱辐射强度的理论计算公式

(6)

选取4个波长λ1,λ2,λ3,λ4的光谱辐照强度I1,I2,I3,I4,同时假定ε1=ε2=ε3=ε4,采用比色法,得到四色测温法闪光辐射温度计算公式:

(7)

2 实验加载及测试系统

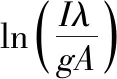

高速碰撞实验在沈阳理工大学强动载中心的二级轻气炮上完成。该二级轻气炮能将弹丸加速到2~7 km/s,为消除气体对实验结果的影响,实验时将发射管和靶室抽成真空,抽真空后靶室内压力小于100 Pa。光辐射特征系统主要包括光谱仪及光纤高温计,为避免高速撞击产生碎片的影响,光纤探头的布置避开上下弹道所在平面,与靶板夹角为45°,并且前端指向着靶点,其工作原理如图1所示。

图1 高速碰撞加载系统及光辐射特征测量系统工作原理

光谱仪用于采集250~870 nm波长范围的光谱强度;光纤高温计(型号FOP-8)的测温范围为20~10 000 K,共7个通道,实验选用500 nm、550 nm、650 nm和700 nm 4个通道进行同步测量。

弹丸选用直径为4.6 mm的实心铝球,靶板材料选用辽宁省岫岩县的天然白云石,尺寸为120 mm×120 mm×20 mm。白云石的化学成分为CaMg(CO3)2,具体组成为MgO的质量百分比为21%,CaO的质量百分比为31%,CO2的质量百分比为48% (或CaCO3的质量百分比为54.2%,MgCO3的质量百分比为45.8%)。表1为碰撞基本参数值。

表1 碰撞基本参数值

在碰撞闪光信号采集前光纤高温计需要利用太阳光模拟器作为标准光源进行标定[12]。首先将光纤探头置于太阳光模拟器距离lc处,由太阳光模拟器发出标准光,经过高温计中的光电倍增管转换成电信号,记录标定电压hc和标定负载电阻Rc;已知标准光源的光谱辐射照度Nr(λ)(由中国测量技术研究院标定给出),波长500 nm、550 nm、650 nm、700 nm对应的光谱辐射照度Nr(λ)为235.5、340.8、180.8、280.7 mW/(nm·cm2)。

测量闪光辐射强度时,将光纤探头置于与碰撞点垂直距离为lexp处,记录实验负载电阻Rexp和示波器测得闪光电压值hexp,已知光纤孔径角为θ=37°,则闪光辐射强度测量值Iexp

(8)

3 实验结果与分析

3.1 光谱强度

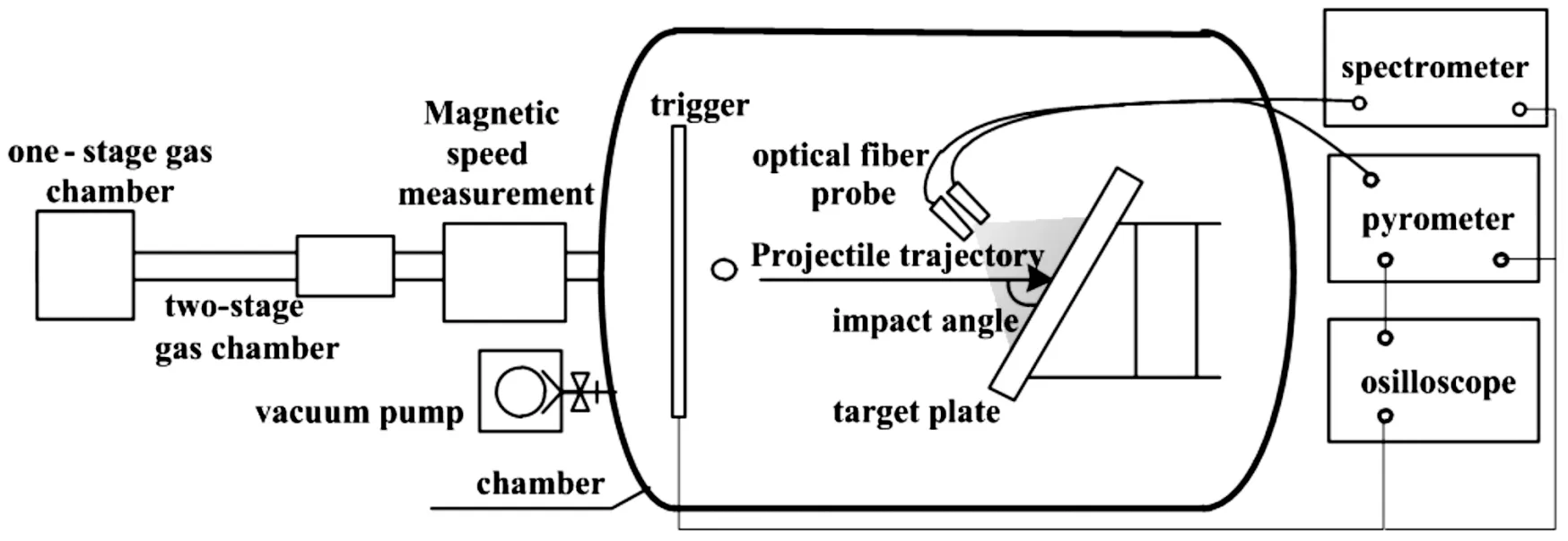

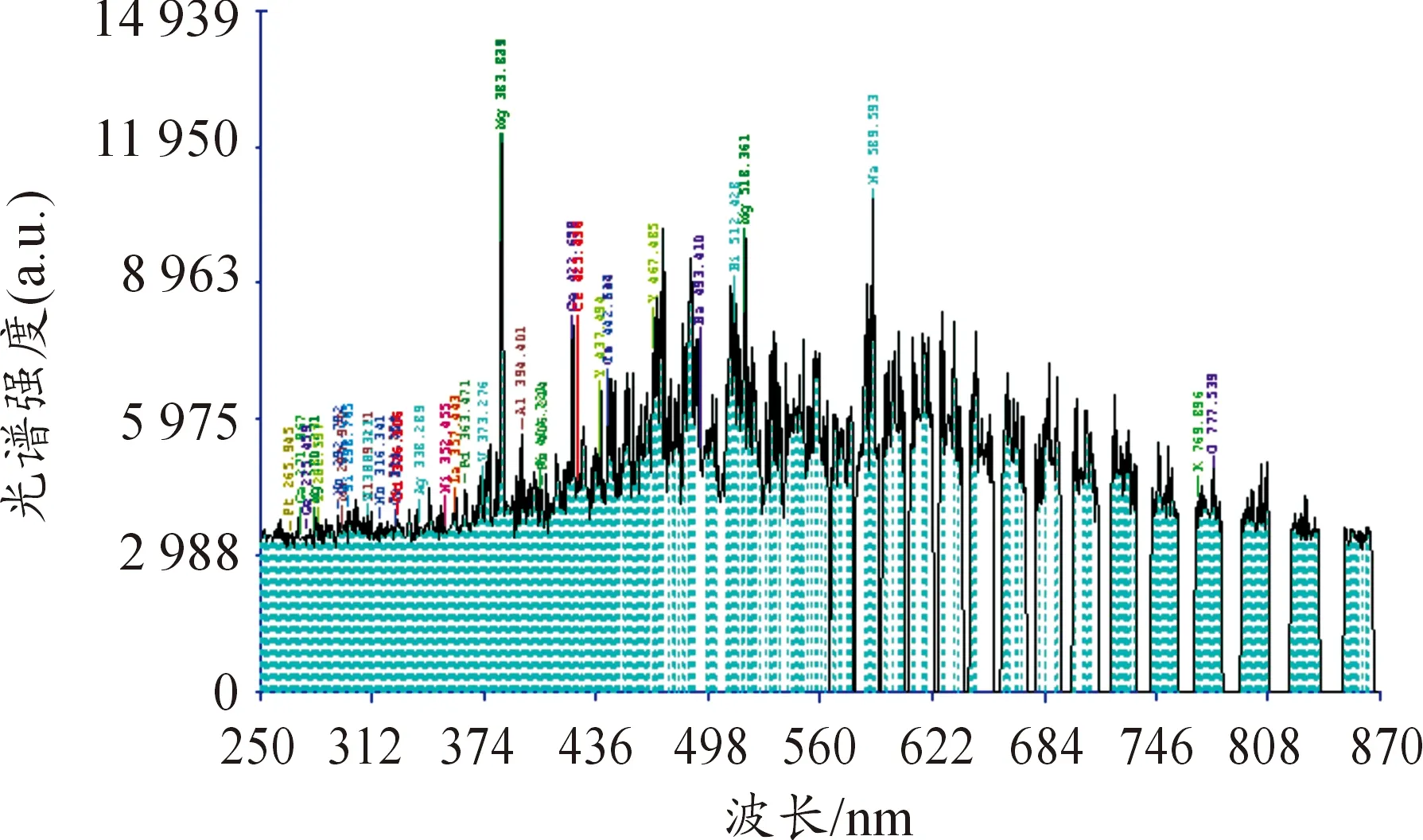

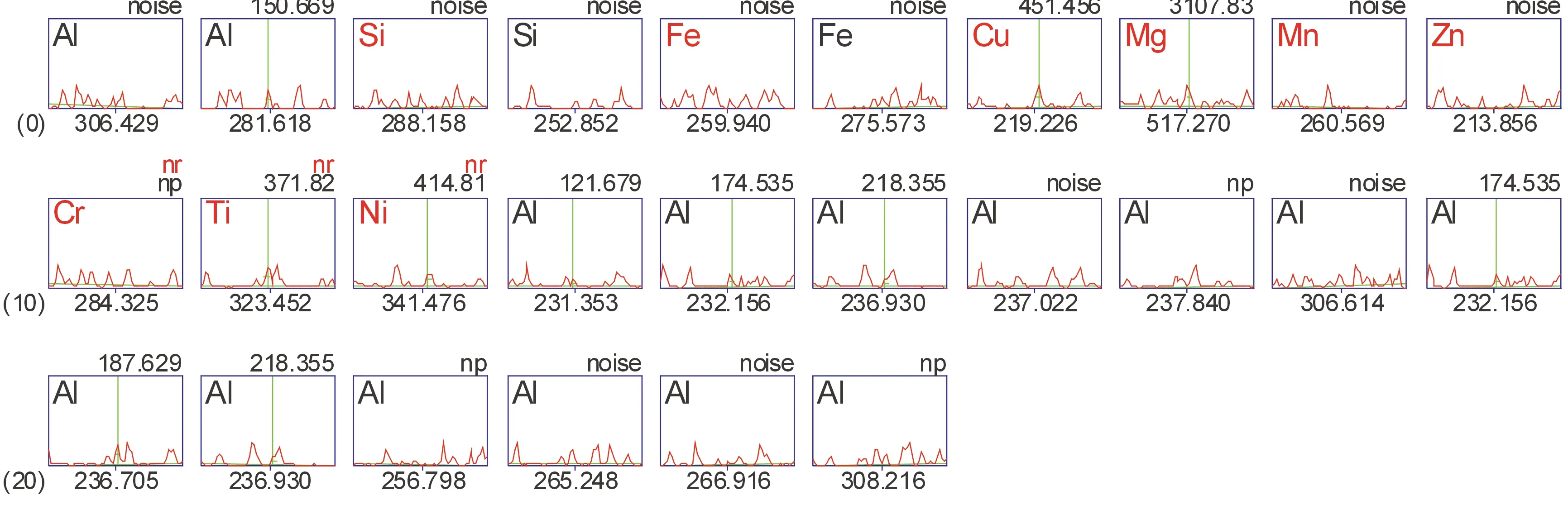

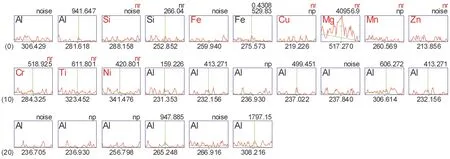

图2为实验1光谱仪采集的弹丸入射速度为2.5 km/s的条件下高速撞击白云石板诱发的光谱辐射强度随波长的变化关系,图3为实验2弹丸入射速度为3.1 km/s条件下采集的光谱辐射强度。图4、图5分别为依据实验1、实验2测量的光谱辐射强度,对元素的特征谱线进行分析得到的弹靶材料元素组成。

图2 实验1光谱强度

图3 实验2光谱强度

由图4、图5对元素特征谱线的分析可以得到:弹丸及靶板材料的元素组成包括铝、硅、铁、铜、镁、锰、锌、钛、镍,其中铝元素为主要成分。实验采用天然白云石及铝弹丸的元素组成主要包括铝、硅、铜、镁、锌、锰、钛、镍及铁元素,由此说明实验测量结果与实际弹丸和靶板材料的元素组成具有较好的一致性,因此弹靶材料的组分可通过高速碰撞诱发的光辐射特征信息获得。

实验采用天然白云石板材料中包含镁元素、钙元素及碳酸根,而实际测量结果中无钙、碳、硫及氧元素的特征谱线,说明在本次实验的碰撞条件下碰撞产生的能量不足以破坏钙元素与碳酸根间的化学键。

图4 实验1光谱测量弹靶材料的元素组成

图5 实验2光谱测量弹靶材料的元素组成

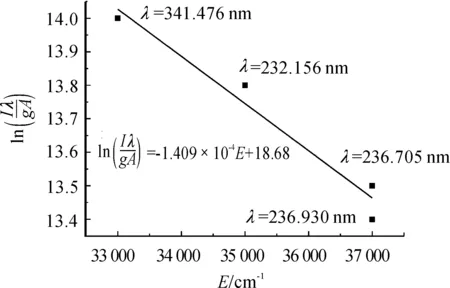

3.2 电子激发温度

图6 实验1电子激发温度拟合直线

由图6可知,实验1条件下的电子激发温度为24 203 K,同样方法得到实验2条件下的电子激发温度为26 312 K。由于实验2的碰撞速度高于实验1,碰撞产生等离子体的电子能量较大,因此电子激发温度较高。

3.3 闪光辐射温度

利用光纤高温计测量不同碰撞条件下的闪光电压时程曲线如图7所示。

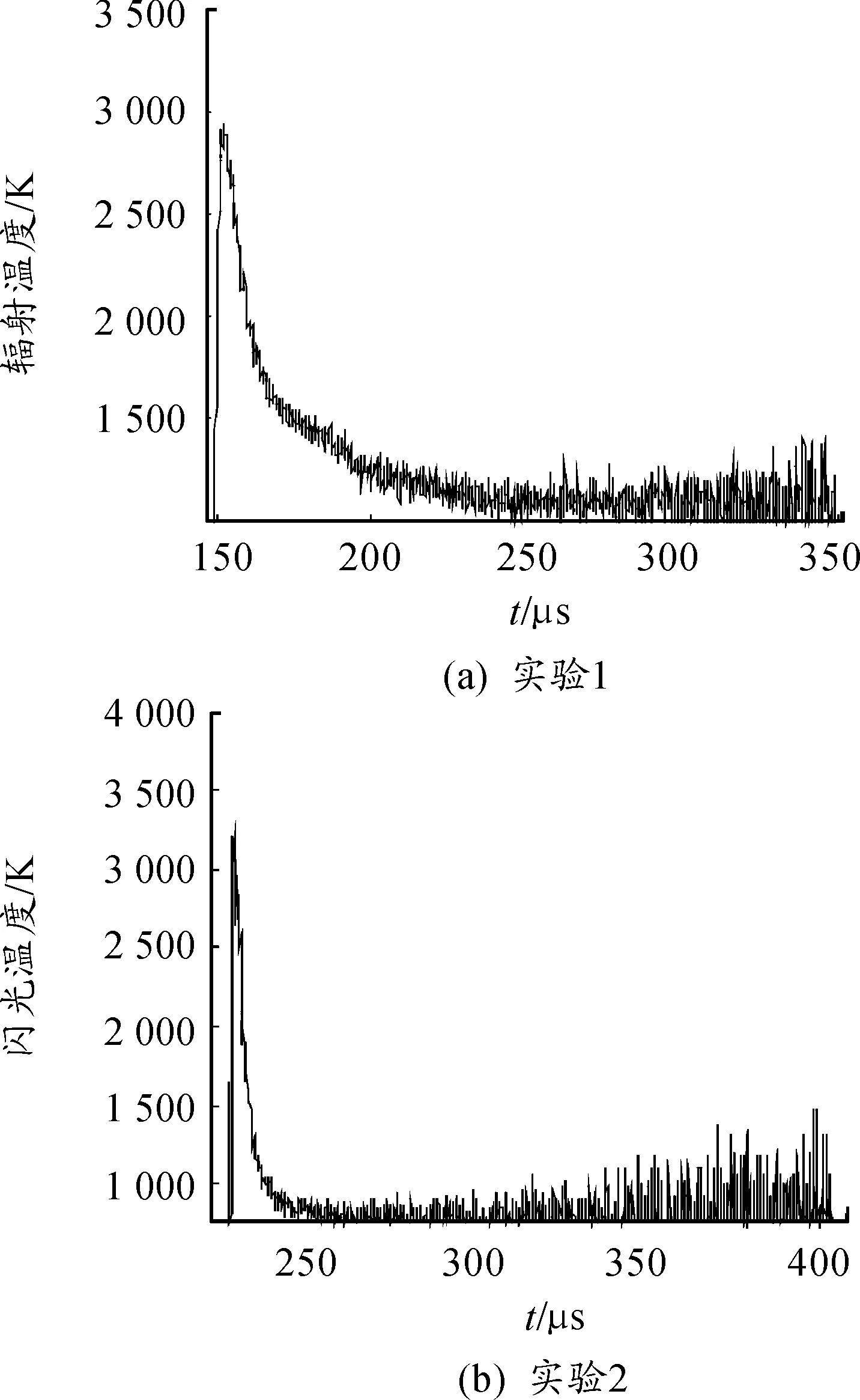

由闪光电压值计算得到闪光辐射强度及闪光辐射温度时程曲线如图8、图9所示。

由实验结果可知:相同碰撞角度、不同碰撞速度条件下的闪光辐射强度及闪光辐射温度演化过程相近,均呈现快速升高至峰值后缓慢下降的趋势,并且闪光辐射强度随碰撞速度的增加而增大。

由实验1、实验2得到闪光辐射温度峰值分别为2 886 K,3 182 K,可以得出碰撞速度越高,弹靶材料获得的热能越大,因此闪光辐射温度越高;由于闪光辐射温度表征可见光范围内弹靶材料的光辐射能,而电子激发温度表征高速碰撞诱发电离的电子整体能量,因此闪光辐射温度低于电子激发温度。

图7 不同碰撞速度条件下的闪光电压时程曲线

4 结论

通过开展相同碰撞角度、不同碰撞速度条件下高速碰撞诱发的光辐射特征实验研究证实了采用光谱分析判定弹靶材料组分的可行性;不同碰撞速度条件下的闪光辐射强度及闪光辐射温度演化过程相近,均呈现快速上升至峰值后缓慢衰落的趋势,并且随着碰撞速度的增加而增加;借助碰撞闪光光谱中元素的特征谱线能量函数的线性拟合可以得到电子激发温度,其值高于碰撞产生的闪光辐射温度。

图9 不同碰撞速度条件下闪光辐射温度时程曲线