术前口服用药对不可逆性牙髓炎患者下牙槽神经阻滞影响的研究

2019-06-22李永强张明秀张艳芬张英黄河浪

李永强 张明秀 张艳芬 张英 黄河浪

1. 723000, 汉中市中心医院口腔科; 2. 感染办; 3. 防保科

下牙槽神经阻滞(IANB)是在下颌牙行根管治疗时使用最常规的麻醉方法,但临床研究表明,其并不能完全保证麻醉成功。对因牙髓炎疼痛的患者,在进行局部麻醉处理前,临床医生常给予止痛药物缓解患者的疼痛[1]。非甾体类抗炎药(NSAIDs)能够可逆的抑制环氧合酶(COX)介导产生的前列腺素和血栓素A2,从而降低炎症介质水平来降低疼痛感受器的激活能力[2]。双氯芬酸钾和酮咯酸是两种常用的用来控制重度至重度疼痛的非甾体类抗炎药,它们能够在机体炎症反应时非选择性的抑制COX途径从而抑制过度的炎症反应。研究表明,多数牙齿根管治疗患者最终被诊断为不可逆性牙髓炎,而NSAIDs类的药物可能在不可逆性牙髓炎行下牙槽神经阻滞麻醉时具有积极的作用[3]。为此,本研究采用前瞻性以及双盲试验,分析比较不可逆性牙髓炎患者在行下牙槽神经阻滞术前口服酮咯酸、双氯芬酸钾及安慰剂对患者麻醉成功率的影响。

1 资料与方法

1.1 基本资料

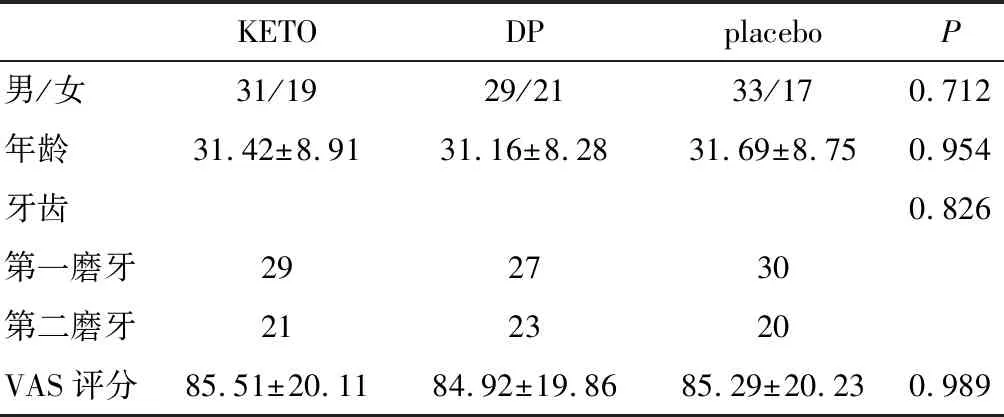

选取本院2013~2015 年的150 例不可逆性牙髓炎患者为研究对象,参照相关文献[4],采用VAS评分后,将患者随机分为3 组, 第一组为酮咯酸组(KETO组,n=50),其中男性患者31 例,女性患者19 例,平均年龄31.42±8.91;第二组为双氯芬酸钾组(DP组,n=50),其中男性患者29 例,女性患者21 例,平均年龄31.16±8.28; 第3 组为纤维素粉片剂口服组(安慰剂组,placebo组,n=50),其中男性患者33 例,女性患者17 例,平均年龄31.69±8.75; 3 组患者在年龄、性别比例及VAS评分无显著性差异,具有可比性(表 1)。所有患者均知情同意,自愿参与本研究并签署知情同意书,研究获得医院伦理委员会批准。

表 1 治疗患者的一般资料比较

(n=50)

1.2 纳入及排除标准

不可逆性牙髓炎的诊断标准参照文献[5]的方法,即冷实验后出现持续中度或重度疼痛(持续时间超过10 s)。纳入研究的患者年龄为18~65岁,所有患者除牙髓炎外,身体健康,在诊断前及术前12 h,均未服用其它药物及对第一和第二下颌磨牙进行治疗。在以上3 组患者中牙位分布见表 1。

1.3 治疗方法及观察指标

3 组患者在术前1 h分别口服酮咯酸10 mg、双氯芬酸钾50 mg及安慰剂50 mg后,所有患者均接受标准的IANB注射,即每个患者注射1.8 ml 2%的含1∶200 000肾上腺素的利多卡因,注射速率为1 ml/min。注射后15 min用唇部麻木和牙齿冷实验方法判断IANB注射是否成功。在开髓治疗过程中,如患者诉疼痛,则表明牙髓神经麻醉失败,对这类患者给与补充麻醉。如在牙髓腔准备过程及根管治疗过程中患者未诉疼痛,则表明神经阻滞麻醉成功。所有的患者诊断和治疗均由同一个医师完成,评估结果的分析由另一个研究者独立完成。

1.4 统计学分析

2 结 果

2.1 3 组患者治疗前比较

3 组患者治疗前一般资料比较见表 1。

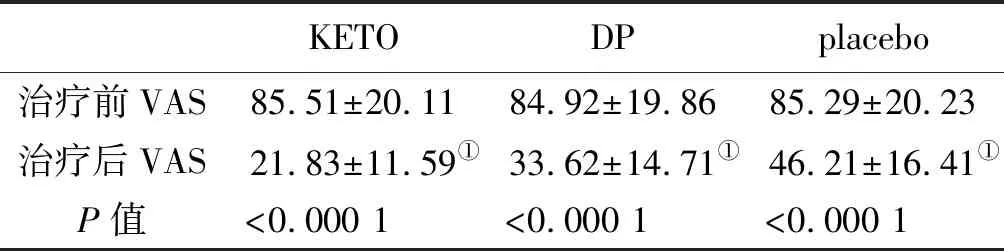

2.2 3 组患者治疗前后VAS评分及治疗后3 组间VAS评分比较

表 2显示, 3 组患者治疗后VAS评分均较治疗前明显降低(P<0.000 1),治疗后KETO组低于DP组(P<0.000 1),而DP组则低于placebo组(P<0.05)。表明,术前口服酮咯酸组患者对患者行下牙槽神经阻滞术的效果最佳。

2.3 3 组患者间冷实验及IANB牙髓神经麻醉成功率比较

3 组患者间冷实验IANB注射成功率均为100%, IANB牙髓神经麻醉成功率KETO、 DP和placebo组分别为78%、 56%、 28%,组间两两比较,P>0.05。

表 2 3 组患者治疗前后VAS评分

(n=50)

注: ① 组间两两比较,P<0.001

3 讨 论

不可逆性牙髓炎是一种临床发作时以持续性的尖锐刺痛为特征的疾病,其持续时间从几分钟到几个小时不等。在这种疼痛的状态下,牙髓往往处于一种高度的炎症状态,这种过度的炎症反应往往会导致患者在行牙槽神经阻滞麻醉时不够充分。造成这种状态的原因是因为组织炎症时,局部组织液的pH值降低,从而在很大程度上降低了麻醉药物渗透至神经鞘和膜的总量,这导致麻醉剂在神经内的离子形式减少,从而降低了麻醉的效果[6]。此外,局部组织炎症还能使神经静息电位发生改变和降低兴奋性阈值[7]。研究表明,河豚毒素类钠离子通道具有抵抗局部麻醉药的作用,而且一个相关因素的研究分析表明,不可逆性牙髓炎患者的这类钠离子通道的表达是增加的[8]。本研究选取2%利多卡因是因为在以往的研究中表明,利多卡因和其它局部麻醉药如阿替卡因在牙髓麻醉的成功率上没有显著性的差异[9]。

在不可逆性牙髓炎患者行IANB中,约30%~80%的患者没有发现麻醉不充分而需要补充麻醉[10]。有研究认为,如果医生在患者麻醉前给予非处方的NSAIDs类药物降低患者牙龈的炎症反应状态,可能会对患者的局部麻醉具有积极的作用[11]。目前普遍认为,IANB后,患者嘴唇出现麻木,就意味着牙髓麻醉成功,但在之前的研究中表明,仅仅70%~80%嘴唇麻醉患者表现出牙髓的深度麻醉[12]。在本研究中,由于实施了准确的麻醉阻滞,100%的患者由于唇部神经纤维分支麻醉均表现出了嘴唇麻木。然而,仍有部分患者在牙髓腔准备过程中出现疼痛,这表明,至少在牙髓炎患者出现嘴唇麻木并不是反应牙髓麻醉的绝对指标。研究表明,冷试验测试可能比嘴唇麻木在不可逆性牙髓炎患者确定根管治疗时间上更为可靠[13]。然而,需要强调的是,冷实验测试阴性并不一定能完全表明IANB的成功。

研究表明,在非炎性牙髓炎患者,IANB的麻醉成功率约70%,而诊断为不可逆性牙髓炎的患者则约为30%左右,这些都表明,成功实施IANB可能并不总是能够确保对上下颌牙进行根管治疗[9,14]。前列腺素(PGs)能够通过很多的机制降低局部麻醉的的效果,它们能够改变电压门控钠离子通道的动力学活性,从而增加去极化、细胞外的G蛋白偶联受体活化(即P2嘌呤受体和EP3受体),而这些受体在三叉神经元是有表达的[15]。PGs水平在牙髓炎症时明显升高,而不可逆性牙髓炎患者IANB失败率升高的一个主要原因就是增多的PGs激活了伤害性感受器[16]。因此,降低前列腺素的水平可能会增加局部麻醉的药的麻醉效果。酮咯酸或酮咯酸胺丁醇是一类杂环乙酸衍生物的非甾体类消炎药,在牙周治疗手术中有广泛应用[17],它被发现与吗啡或哌替啶一样,具有止痛的效果[18]。其机制主要是抑制C纤维的传导,这种作用效比A-delta纤维更耐受局部麻醉。同时,位于初级传入神经末梢的K+通道的开放使得其产生镇痛作用,这是非甾体类消炎药在外周镇痛作用效果中非常重要的一步。激活的一氧化氮-环磷酸鸟苷(NO/cGMP)通路能够开放K+通道从而诱导镇痛作用,这也是酮咯酸的镇痛机制之一[18]。双氯芬酸钾是一种苯甲酸衍生物类非甾体消炎药,它能在15~30 min内显著的减轻疼痛[19]。研究表明,双氯芬酸钾可抑制血栓素与前列腺素受体、影响花生四烯酸的释放与吸收、抑制脂氧合酶以及激活NO/cGMP镇痛通路[20]。组织损害程度和持续时间、前列腺素水平的上调发生在非甾体类抗炎药物抑制其表达之前这些因素都能影响IANB的成功率[21]。酮咯酸和双氯芬酸钾都能有效的阻断前列腺素,而且具有一个比较短的半衰期。本研究的结果则表明,酮咯酸比双氯芬酸钾能更有效的抑制前列腺素从而具有更强的镇痛效应。然而,本研究仍然存在一定的局限性,因为这类药物的使用具有一定的局限性,对于消化性溃疡、肾功能衰竭、出血性疾病以及非甾体类药物过敏患者均不能使用。因此,在对不可逆性牙髓炎患者进行治疗时行下牙槽麻醉选择这类药物时,应当根据不同的患者病情进行酌情处理。

综上所述,在不可逆性牙髓炎患者行IANB前1 h口服非甾体类抗炎药,如酮咯酸和双氯芬酸钾能够降低患者的疼痛强度和增加麻醉成功率,而且口服10 mg酮咯酸效果明显优于口服50 mg双氯芬酸钾的效果。因此在不可逆性牙髓炎患者治疗时行麻醉术前给与口服酮咯酸可以作为患者在治疗前的一个预处理措施,用于增强麻醉效果。