针灸中药配合手法牵引治颈椎病临床观察

2019-06-20李贤军

李贤军

(四川省成都锦欣中医医院 成都 610061)

颈椎病是指颈椎骨质增生、椎间盘脱出、韧带增厚及钙化等病理改变压迫和激惹周围血管、脊髓及神经等组织所引发的一种包含复杂症状和体征的临床综合征,以颈椎间盘退行性改变为病理基础[1]。本病发病对象多为中老年人群,近年有明显年轻化趋势,与现代社会劳动方式改变,坐班族增加,长期不良身姿,空调广泛使用,外界风寒湿因素增多等有关,可引起颈背疼痛、肢体麻木、头晕耳鸣、活动障碍等多种症状,严重影响患者健康及生活。目前,西医治疗颈椎病方法众多,但尚无特效手段,临床以缓解症状为主,总体疗效有待提高,而且治疗后容易复发,患者饱受长期困扰[2]。颈椎病属中医学“颈肩痛、痹证”范畴,相关描述最早见于秦汉时期古医籍中,这些描述奠定了现代中医学治疗本病的理论基础。本研究选取我院收治的颈椎病患者为研究对象,采用随机对照的方法,分析针灸、中药配合手法牵引治疗颈椎病的临床效果,旨在丰富中医治疗颈椎病的方法和经验。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2018年1~10月收治的96例颈椎病患者,随机分为实验组和对照组各48例。实验组男23例,女25例;年龄25~67岁,平均(43.7±9.6)岁;病程最短4个月余,最长10余年;神经根型22例,椎动脉型15例,混合型11例;痰湿阻络证20例,气虚血瘀证9例,风寒痹阻证9例,肝肾亏虚证6例,气血亏虚证4例。对照组男22例,女26例;年龄 23~68 岁,平均(44.1±10.3)岁;病程最短5个月余,最长近15年;神经根型21例,椎动脉型14例,混合型13例;痰湿阻络证22例,气虚血瘀证10例,风寒痹阻证8例,肝肾亏虚证4例,气血亏虚证4例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:西医诊断符合《颈椎病诊治与康复指南》(2017版)中相关标准及分型,中医诊断符合《项痹中医诊疗方案》(2015版)的相关标准[3];依从性高,遵疗程完成治疗,配合随访及研究者;近期未接受过颈椎病治疗者;知情同意参与本次研究者。排除标准:单纯颈型颈椎病;合并脊髓型颈椎病;有外科手术指征;病情严重或身体状况差,治疗不耐受,无法配合研究者;脊柱炎症或恶性病变者;颈肩部感染性皮肤病者;中途失访或退出者。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 采用电脑型颈椎牵引椅常规牵引治疗。患者取坐位,颈颌牵引带妥善安置于下颌与后枕处,使松紧适宜,受压不耐受者枕颌部加海绵衬垫。牵引时,角度依据患者病变具体部位而定,一般为颈部自躯干纵轴向前前倾10°~30°,合并椎间盘突出者适当过伸。牵引采用间歇法,初始牵引重量3~5 kg,以后根据患者身体实际及对牵引的反应灵活调整牵引重量和延长牵引时间,以患者颈背舒适无痛为宜。牵引重量一般为15%~20%患者自重,牵引时间20~30 min,每日2次,疗程10 d。期间,嘱患者做好颈背保暖,颈部旋转要轻柔缓慢,幅度适当,平时多休息,防止运动刺激加重病情。

1.3.2 实验组 采用手法牵引、中药联合针灸治疗(1)手法牵引:本组患者颈椎牵引机械同对照组一致,牵引开始后辅以手法治疗。具体操作:医者一手托扶患者颈颔,另一手以按、揉、掌手法按摩患者两侧胸锁乳突肌、斜方肌和斜角肌,再对责任椎周边肌肉和韧带重点进行点揉和弹拨,以充分放松颈背肌肉,按摩时间10 min。然后,点压患者颈肩背部痛点,取风池、秉风、天牖、肩井、曲池穴进行按摩,以局部酸胀感为佳,每穴每次1~2 min。每日2次,10 d为1个疗程。(2)中药治疗:遵循辨证施治原则予以患者中药口服。痰湿阻络证:证见颈肩背疼痛,四肢麻木,头昏沉坠重,视物迷乱,神倦纳呆,舌暗红,苔厚腻,脉弦滑,治以祛湿化痰、通络止痛为法,方用药半夏白术天麻汤加减。基础方:茯苓、天麻各15 g,橘红、白术各12 g,制半夏9 g,甘草6 g。气虚血瘀证:证见上肢麻木乏力,颈肩刺痛,痛有定处,面色晦暗,头晕目眩,舌暗淡瘀斑,苔少,脉细涩或弦,治以益气活血、化瘀通络为法,方用药补阳还五汤合桃红四物汤加减。基础方:黄芪、熟地黄各20 g,当归15 g,川芎、桃仁、赤芍各10 g,红花9 g,地龙6 g。风寒痹阻证:证见颈肩上肢窜痛麻木,颈部僵硬,头沉重,恶寒畏风,舌淡红,苔薄白,脉弦紧,治以祛风、散寒、止痛为法,方用羌活胜湿汤加减。基础方:独活、羌活各15 g,川芎12 g,防风、蔓荆子、藁本各10 g,炙甘草6 g。肝肾亏虚证:证见颈背腰膝酸软无力,肢体麻木,面红耳赤,失眠多梦,头晕头痛,眩晕耳鸣,舌红苔少,脉弦,治以补益肝肾、通络止痛为法,方用肾气汤加减。基础方:淮山药、熟地黄各15 g,桂枝、茯苓各12 g,泽泻、茱萸、丹皮各10 g,附子6 g。气血亏虚证:证见颈背隐痛,四肢麻木,面色苍白,倦怠乏力,稍劳则心悸气短、头晕目眩,舌淡苔少,脉细弱,治以益气温经、和血通痹为法,方用黄芪桂枝五物汤加减。基础方:黄芪20 g,桂枝、芍药各12 g,生姜、大枣各10 g。用法用量:每日1剂,水煎取汁300 ml,分早晚2次温服,疗程10 d。(3)针灸治疗:取穴夹脊、风府、曲池、秉风、悬钟、大椎、合谷、后溪、风池、阿是穴(痛点)。针法:患者坐位,腧穴消毒,夹持毫针直刺入穴,深度以腧穴酸麻胀痛感为宜,手法平补平泻。患者每穴每次留针30 min,隔日1次,疗程10 d。

1.4 观察指标与评价标准 观察对比两组治疗后颈椎疼痛与功能障碍改善情况,前者采用疼痛数字评分法(NRS),后者采用颈椎功能障碍指数(NDI)问卷,量表评分越高,患者颈椎疼痛与功能障碍越严重。比较两组治疗前后中医证候积分变化评价疗效。疗效评价参照《中医病证诊断与疗效标准》,依据症状有无及严重程度将患者颈椎病中医主要证候与次要证候分为无、轻、中、重四级,主证依次记 0、2、4、6分,次证依次记0、1、2、3分,总分取各项证候计分之和。评价标准:中医证候总分较前下降90%及以上为基本治愈;下降70%~89%为显效;下降40%~69%为有效,未至上述标准为无效。总有效=基本治愈+显效+有效。

1.5 统计学方法 数据以SPSS17.0统计学软件分析。计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以率表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

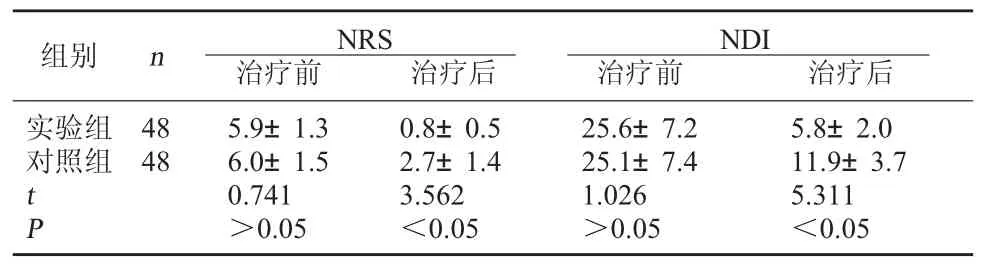

2.1 两组治疗前后颈椎疼痛与功能障碍比较 两组治疗前NRS与NDI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);实验组治疗后NRS与NDI评分均低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后颈椎疼痛与功能障碍比较(分s)

表1 两组治疗前后颈椎疼痛与功能障碍比较(分s)

images/BZ_18_1285_742_2245_834.png实验组对照组48 48 tP 5.9±1.3 6.0±1.5 0.741>0.05 0.8±0.5 2.7±1.4 3.562<0.05 25.6±7.2 25.1±7.4 1.026>0.05 5.8±2.0 11.9±3.7 5.311<0.05

2.2 两组疗效比较 实验组总有效率明显高于对照组(P<0.05)。见表 2。

表2 两组疗效比较

3 讨论

中医学虽无颈椎病病名,但根据颈椎病项背强痛,屈伸受限,颈肩上肢痉紧疲劳、四肢麻木等症状,可将颈椎病归属于中医学“痹证”范畴。古代医家对颈椎病病有如下认识:颈项强痛,肝肾膀胱病也,三经感受风寒湿邪,则项强(《杂病源流犀烛》)。风寒湿三气杂至,合而为痹也(《内经·痹论篇》)。肾气不寻故道,气逆挟脊而上,致肩背痛(《张氏医通》)。诸痉项强,皆属于湿(《至真要大论篇》)。颈痛非是风邪,即是气挫……项强不可转移者,皆由肾虚不胜生肝,肝虚无以养筋(《证治准绳》)。可见,本病以肝肾虚亏为本,素体虚弱,营卫不固,荣养失职,使血运不畅,加之风寒湿邪趁虚侵袭,或挫闪外伤,阻滞气血周流,使血脉瘀堵,不通则痛,故当以补益肝肾、温经散寒、活血化瘀、疏经通络为治疗之法[4]。

本研究以针灸、中药联合手法牵引治疗颈椎病。其中,针灸能够通过直接针刺腧穴来达到刺激人体特定部位的效果,研究参照《针灸大成》取穴夹脊、风池、后溪、大椎、风府等穴位,能够有效改善督脉气血,疏通足少阳胆经和膀胱经,进而达到行气活血、通络止痛的目的。现代研究[5]证实,针灸可调节植物神经功能,舒缓颈部肌肉,改善局部微循环,减轻颈项脊髓、神经软组织卡压,进而改善临床症状。手法推拿通过点、揉、、弹拨等能够畅通血气、舒缓经络,有利于缓解肌肉紧张状态[6],配合牵引治疗能更好的达到宣畅关节的效果,提高疗效。在上述基础上,加用颈椎病中医内治法,遵循辨证施治原则予以患者中药汤剂口服,能够纠正疾病内因,从内改善肝肾虚亏、经络阻滞和血脉瘀堵,促进症状消除[7]。三者结合使用,优势互补,共奏补益肝肾、活血化瘀、疏经通络之效。本研究中,实验组治疗后中医证候疗效、NRS与NDI评分均明显优于对照组,肯定了三者联合提高颈椎病临床疗效的效果,说明针灸、中药联合手法牵引治疗可有效改善颈椎病患者中医证候,缓解颈椎疼痛,促进颈椎功能恢复。