非热加工技术消减食物过敏原研究进展

2019-06-19郭颖希王满生成军虎

郭颖希 - 王满生 - 成军虎,3 -,3 韩 忠,3 ,3

(1. 华南理工大学食品科学与工程学院,广东 广州 510640;2. 中国农业科学院麻类研究所,湖南 长沙 410205;3. 华南理工大学现代食品工程研究中心,广东 广州 510006)

食物过敏是食物诱发人类机体产生的一种异常免疫反应,也是全球关注的重大公共卫生问题[1]。据统计,全球范围内约2%~4%的成年人和5%~8%的儿童曾患食物过敏性疾病,且发病率一直呈上升趋势[1],中国2周岁以内婴幼儿曾发生或正发生过敏性疾病的比例高达40.9%[2]。联合国粮农组织(FAO)公布作为食品工业中重要原材料的牛乳类、蛋类、谷物、豆类、花生、坚果类、贝类和鱼类8大类食物能引起约90%的食物过敏病例[3],可见食物加工过程中的低过敏性处理十分重要。过敏原的致敏性主要取决于抗原表位即抗原决定簇的空间结构[4],而食品加工技术可使其发生一定程度的改变,因此可以在食物加工过程中消减过敏原并生产出低过敏性食品。根据原理可将常见的食品加工技术分为物理加工方法、化学修饰方法和生物处理方法,其中物理加工方法的成本较低且可广泛应用于食品加工行业,备受学者关注,分为热加工和非热加工技术,热处理对某些过敏原的消减效果是明显的,但有研究[5]发现,相同条件下的热处理会对不同过敏原产生相反的影响,同时热处理所使用的极端温度会对正常蛋白质产生损伤或引起非酶褐变,导致食品营养的流失和风味、理化性质的改变[6],随着非热加工技术的迅速发展,利用非热技术消减过敏原成为了新的研究重点。本文综述了几种能消减食物过敏原的非热加工技术,为低过敏性非热物理处理技术的工程化发展提供理论基础和技术支撑。

1 食物过敏原

引起食物过敏反应的物质被称为食物过敏原,任何蛋白质都可能是潜在的过敏原,现已发现含有过敏原的食物包括奶及其制品、鸡蛋、小麦、大豆、坚果、海产品等[4]。作为食物过敏反应的主要诱因,食物过敏原大多具有耐受酸碱、热、蛋白酶的特性[7],其种类繁多、作用时间短而反应剧烈,且个体差异性大,具体的过敏反应过程及作用机制如图1所示。

图1 食物过敏原作用过程示意图

2 非热加工技术对食物过敏原的影响

2.1 低温等离子体技术对食物中过敏原的影响

等离子体被认为是一种气体被部分或完全离子化形成的有别于固态、液态和气态的第4种不稳定状态[8]。在超过气体状态一定水平能量的激发下,气体分子将发生离子化从而产生等离子体,总体呈电中性,但其中部分组成成分是失去或获得了若干个电子的原子(即离子),还包括自由电子、自由基和非离子化的中性分子、游离态原子、激发态原子,因此,等离子体在物理上被称为含有活性物质的电离气体混合物[9]。低温等离子体技术(Cold Plasma,CP)是一种新型非热加工技术(如图2所示),可以改变过敏原的抗原表位从而影响其致敏性。在氦和氧等离子体处理过程中产生的激发态氧原子和一氧化氮能导致蛋白质活性丧失[10],产生的氧自由基能诱导酰胺键、蛋白质侧链的分解、聚集和交联[11],还可能影响β-折叠、β-螺旋等二级结构[12],过敏原表位会有一定程度的展开甚至增加新的羰基[13]。

早期的相关研究表明低温等离子体具有降低小麦和虾过敏原致敏性的潜力。Nooji[14]发现在30 kV电压、60 Hz 频率下DBD等离子体放电5 min的处理会使小麦的免疫反应性降低37%,其机理在于等离子体中的自由基能够掩蔽或者破坏构象结合表位;Shriver等[15]使用相同方式处理虾原肌球蛋白也发现其致敏性发生明显下降,高达76%。然而,有关处理牛奶中α-酪蛋白和乳清蛋白等主要过敏原的研究结果中,致敏蛋白质的强度未发生明显变化[16],原因可能在于所使用设备的功率较低且采用了间接等离子体,也可能是不同过敏原对等离子体的敏感性存在差异性,需要更多的研究进行深入探讨。

近年,相关学者使用直接和远程大气压低温等离子体处理大豆中可溶性过敏原β-伴大豆球蛋白(Gly m5)和大豆球蛋白(Gly m6),观察到样品的免疫反应性降低了89%以上,推测其机理为低温等离子体中的活性氧自由基(ROS)、解离氧和羟基自由基以及活性氮(RON)通过氧化敏感氨基酸破坏抗体结合位点,降低蛋白质溶解度并形成不溶性蛋白质聚集体[17]。Harshitha等[18]在80 kV 电压下对干燥的脱脂花生粉和全花生进行了持续时间分别为0,15,30,45,60 min的冷等离子体处理并分析其致敏性,结果发现随着持续时间的增加致敏蛋白的强度逐渐降低,60 min的处理甚至能降低脱脂花生粉约57%和全花生约91.7%的致敏性,等离子活性物质还能诱导花生过敏原Ara h 1二级结构发生变化,或许正是降低样品致敏性的关键原因。

1. 电极 2. 等离子体 3. 食物样品 4. 介电屏障 5. 线电极 6. 气流 7. 微波发生器 8. 波导 9. 处理室 10. 绝缘管壁 11. 线圈

图2 不同低温等离子体源示意图

Figure 2 Schematic diagram of different plasma sources

2.2 高压处理对食物中过敏原的影响

高压处理技术是非热食品加工技术发展以来应用最为广泛的一项技术(图3),其最突出的特点是能够完好地保留食品原有风味和营养物质,因此,它在杀菌、提高食品安全性和延长其保质期方面一直受到关注[19]。在食品研究领域,通常意义上的高压处理主要是指超高压(Ultra high pressure,UHP),又称高静压(High hydrostatic pressure,HHP),通常采用水或者油脂作为介质,温度为室温或接近室温,在一定时间内(20~40 min)对密封在一定容积容器中的样品持续施加100~1 000 MPa 的压力[20]。

研究[21-22]表明,高压处理(300~700 MPa)能显著降低大豆中主要过敏原的致敏性,且压力越大处理效果越好,主要机理为二级结构中α-螺旋和β-折叠含量的减少和无规则卷曲含量的增加,三、四级结构遭到破坏,整个蛋白质结构展开,疏水性氨基酸残基暴露,蛋白质的抗原表位被掩盖。然而,持续15 min 的300 MPa超高压处理虽可降低婴儿配方食品大豆分离蛋白45.5%的过敏原性,破坏其中7S球蛋白的α和α'亚基以及11S球蛋白的A1和A1a亚基,其他的过敏原仍具有活性[23],另外,还有学者[24]报道鸡蛋中两种主要过敏原卵转铁蛋白和卵类黏蛋白在超高压处理(400,500 MPa)下免疫反应性并未发生显著性变化,600 MPa压力的作用甚至还会增加卵类黏蛋白的免疫反应性。对于乳品中的主要过敏原β-乳球蛋白,洪启通[25]发现随着处理压力(0.1,80.0,160.0 MPa)的增加其过敏性逐渐降低,同样观察到α-螺旋含量的增加和β-折叠的减少,且蛋白质的聚集结构体积有明显的减少趋势。此外,动态高压微射流(Dynamic high pressure microfluidization,DHPM)是一种作用更为剧烈的动态高压处理技术,在较短时间内使高度紧凑的蛋白质变得松散,导致了某些隐藏的IgE结合表位被暴露出来,最终提高浓缩乳蛋白中过敏原α-乳白蛋白、β-乳球蛋白、α-酪蛋白和β-酪蛋白的抗原性[26]。

1. 耐压容器壁 2. 活塞 3. 加热/冷却系统 4. 食物样品5. 增压器泵 6. 高压介质箱

2.3 超声波处理对食物中过敏原的影响

超声波是一种频率高(20~100 kHz)、波长短、具有良好方向性且穿透力较强的一种特殊声波(图4),不同功率的超声波会与介质发生相互作用并引起一系列的物理化学反应,同时伴随着空化效应、机械效应、热效应等[27]。作为一种绿色可持续化、可工业化的加工技术,近10年报道了许多关于超声波在食品加工上的研究成果,鉴于其对蛋白质的作用效果显著且无毒无害的特点,许多学者逐渐把目光放在超声波对过敏原影响的研究上。

超声波处理能掩盖三文鱼过敏原的抗原表位使致敏性微降[28],而花生蛋白结构经超声波处理后,亚基片段被不同程度地降解、二级结构被改变,且随超声强度的增加部分蛋白质会聚集最终降低致敏性[29]。对于复杂乳体系中的各种致敏原,有报道[30]称0~500 W的超声波处理会增加β-乳球蛋白的致敏性;白雨鑫[31]发现在40 kHz、300 W的条件下,随着处理时间的增加,其抗原表位首先会被隐藏,暴露后被破坏,然后暴露更多的位点,致敏性上下波动,另有研究[32]发现150~650 W的超声处理同样会通过相似的机理改变疏水性、无序性从而使牛乳致敏蛋白α-酪蛋白和β-酪蛋白的抗原性增加,但基于酪蛋白结构的复杂性,还需要进一步的模拟血清检验来探讨超声波能否改变其致敏性;在对大豆7S蛋白类似的超声处理[33]中也发现这种现象。过敏原普遍对超声波较为敏感,若能攻破参数设置的难题并加以有效的控制,超声波有望成为能大规模应用的非热食品加工技术。

1. 电引线 2. 绝缘体 3. 压电 4. 钢板 5. 集中器 6. 样品溶液

图4 超声波装置

Figure 4 Ultrasonic device

2.4 辐照技术处理对食物中过敏原的影响

辐照技术是指利用电离或非电离辐照处理食品的技术(图5)。电离辐照包括γ-射线、高能电子束和X-射线等;非电离辐射包括紫外线、红外线等[34]。在食品加工过程中,允许使用的电离辐射源有一定的能量限定,2003年CAC国际标准正式确立10 kGy以上的辐照为安全剂量,而在许多国家,食品辐照已被认为是一项颇具前景、能提高食物可用性的技术[35]。

据报道[36]辐照处理可以高效地消减多种食物过敏原,UV-C处理或5 min的红外线处理能不同程度地修饰α-酪蛋白的过敏特征结构域和典型的肽,从而影响IgE构象表位,但辐照对过敏原具体的作用机理及影响因素尚未被剖析清楚。近年有报道[37]称对溶解后的牛奶和鸡蛋过敏原进行一定剂量的辐射处理后,其抗原性显著降低,减少的程度取决于过敏原的类型和样品照射期间的水分含量。在辐射下,蛋白质由于交联和分子间聚集溶解度降低,促使氢和共价键的分解以及自由基的产生导致蛋白质的二级和三级结构改变,当蛋白质处于干燥状态时,这些效果通常不太明显并且对致敏性无显著影响,这或许能引发人们对于其作用过程的思考,并引导学者向此方向进一步探究。

1. 装样器 2. 样品溶液 3. 屏蔽挡圈 4. 屏蔽源罐 5. 样品装载传动按钮 6.γ-射线

图5γ-射线装置

Figure 5γ-ray device

2.5 联合加工技术对食物中过敏原的影响

单纯的物理加工方法对过敏原的破坏虽然简便高效但具有偶然性且能耗高,随着化学、生物加工方法的发展,研究发现美拉德反应、生物酶解反应与物理技术能够促进相互间对致敏蛋白的消减作用。还原糖与过敏原蛋白氨基酸上的伯氨基反应可以阻断表位,从而阻止IgE结合、交联以及随后的介体释放[38]。研究表明在消减食物过敏原过程中,美拉德反应与物理加工技术有协同作用,包括鱼类过敏原[39]和乳球蛋白[40]。蛋白酶可以破坏致敏蛋白抗原决定簇的三维结构,甚至使化学键、酰胺键断裂,破坏一、二级结构,与超声波的联合处理能显著提升单一技术处理对南美白对虾过敏原的消减效果[41],在与超高压联合处理时对于大豆致敏蛋白也具有同样的效果[21]。酶解法与物理技术的协同作用可能由于高压等条件能引起蛋白质体积、非共价键的变化使更多的抗原表位暴露,促进蛋白酶对其的水解;蛋白酶能破坏某些蛋白表面的疏水基团,使蛋白结构更容易受到物理处理的影响。尽管超高压限制性酶解法更高效,但可能会使豆乳粉产生微苦味,需要进一步的调配改善口感[42]。

与单一技术处理相比,联合加工技术需要控制的参数更多,而且所联合的两个技术在先后处理同一对象时会产生明显的相互影响,可能协同也可能拮抗,还可能产生未知的问题。因此,不能简单地结合两种高效技术,而要寻找更多的可能性,进行更多样的研究并及时检验结果。

2.6 主要非热加工技术的比较

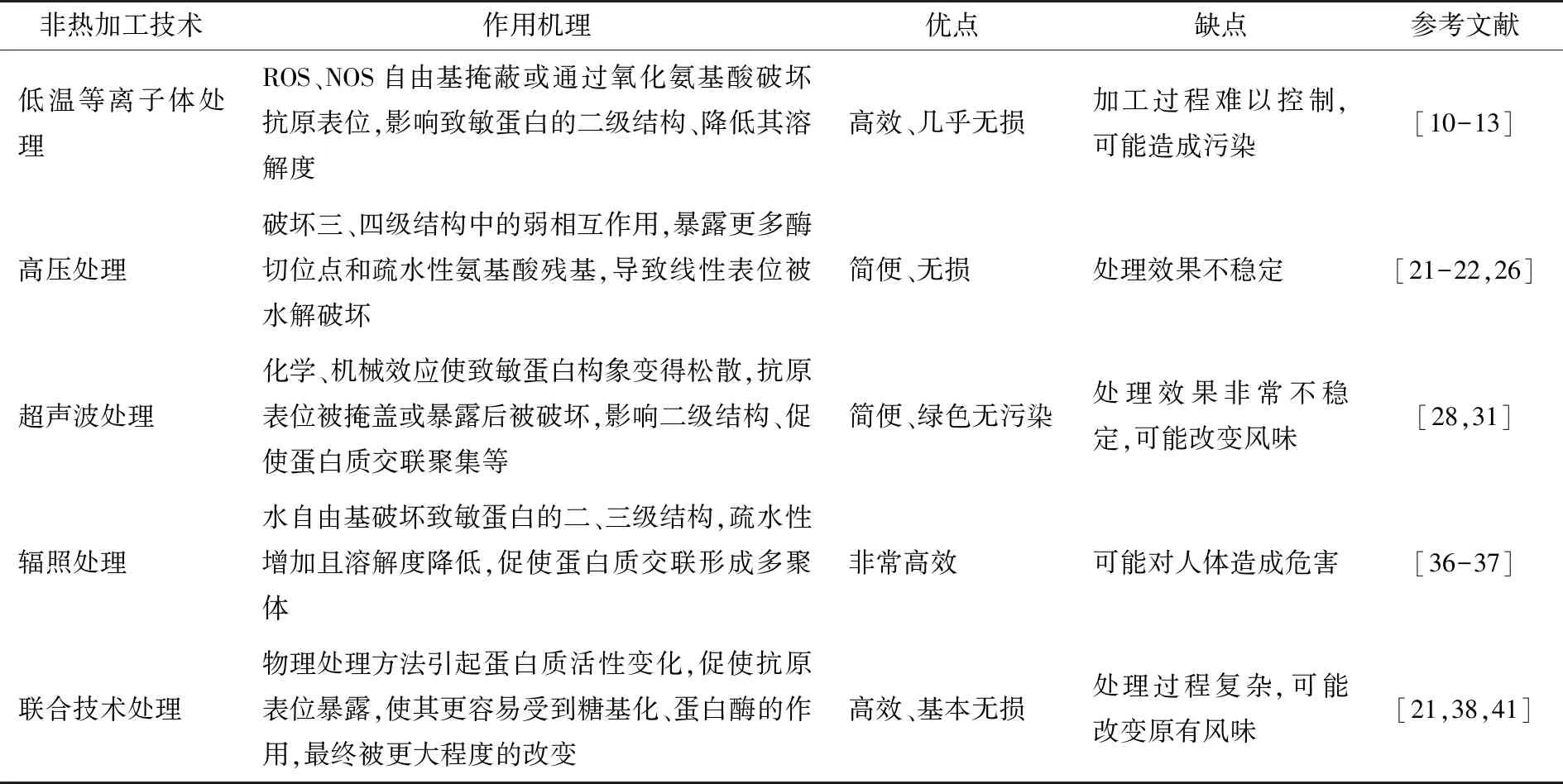

表1比较了本文所涉及的非热加工技术对食物过敏原影响机制的差异性及优缺点。

表1 非热加工技术对过敏原消减作用比较

3 结论

食物过敏是全球关注的重大公共卫生问题。过敏原的致敏性主要取决于抗原表位的空间结构,通过加工技术改变过敏原的结构来制备低过敏性食品。不同物理场的技术对过敏原造成的影响各异,作用的对象及机理不尽相同。目前关于非热加工技术对过敏原结构与免疫活性影响方面的研究较少,经物理加工处理之后,哪些抗原表位遭到破坏,遭到破坏的抗原表位结构和关键氨基酸组成有何特点尚未清楚。