替米沙坦联合小剂量氨氯地平对高血压患者血管内皮生长因子及血清脂联素的影响*

2019-06-10范瑾依董凤举

杨 征,王 毅△,范瑾依,董凤举

1.陕西省人民医院心内二科(西安 710068);2.陕西省人民医院检验科(西安 710068);3.西安医学专修学院武功附属医院内科(西安 712200)

高血压属于临床中常见的慢性疾病,是导致心肌梗死等心血管事件以及脑卒中发生的重要危险因素之一,调查显示,60岁以上老年人高血压的发病率高达49.1%[1]。氨氯地平属于常用的降压药物,是一种双氢吡啶类钙拮抗剂,其降压药效持久,安全性好,此外,有研究证实,氨氯地平在心脑血管保护方面具有较好的疗效[2]。替米沙坦属于一种针对血管紧张素Ⅱ的受体拮抗剂,能够通过对血管紧张素Ⅱ的阻断作用,达到使血管扩张,从而降低血压的作用[3]。血管内皮细胞通过释放血管内皮生长因子(VEGF)等多种活性物质以实现对机体血压的调节,脂联素是由机体脂肪细胞分泌的脂肪激素,研究发现当机体血管内皮受损时,脂联素可大量聚集在血管壁,从而导致血清脂联素水平降低[4]。本研究以我院140例高血压患者为研究对象,对替米沙坦联合小剂量氨氯地平对高血压患者VEGF及血清脂联素的影响进行了相关研究。

资料与方法

1 一般资料 选取2016年1月到2018年12月在本院进行治疗的高血压患者140例,将患者根据随机数字法分为对照组和观察组,其中观察组75例,男40例,女35例,年龄43~76岁,平均年龄(61.74±7.68)岁,平均体质量(67.94±8.65)kg,病程6个月至8年,平均病程(4.32±1.78)年。对照组65例,男38例,女27例,年龄46~78岁,平均年龄(62.13±7.84)岁, 平均体质量(68.33±9.04)kg,病程7个月至9年,平均病程(4.53±1.94)年。两组患者在性别比、病程、年龄和体质量等基线资料方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:患者均符合关于高血压的诊断标准[5];患者对本研究均知情同意。排除标准:对本研究所用药物过敏者;近1周使用其他降压药物者;近半年发生心血管事件者;恶性肿瘤;药物滥用史;糖尿病患者;过量饮酒史;妊娠期或哺乳期妇女;肝肾功能不全者;精神障碍者。

2 治疗方法 对照组使用小剂量氨氯地平(国药准字H10950224,5mg/片)进行治疗,1片/次,1次/d。观察组在对照组的基础上使用替米沙坦(国药准字H20050354 ,40mg/片),1片/次,2次/d。两组均进行治疗8周。

3 疗效评价 治疗后对两组的治疗效果进行评价。评价标准如下 :①显效:治疗后,患者临床症状消失,血压恢复正常;②有效:治疗后,患者部分临床症状消失,血压水平得到改善;③无效:治疗后,患者的临床症状和血压水平未发生好转,或者更为严重。

4 观察指标 ①血压变化分析 比较两组患者治疗前和治疗后的血压变化,包括收缩压和舒张压。同时,在治疗前后分别使用CMS06C血压监护仪(南京恒腾电子科技有限公司),对两组患者进行动态血压监测,监测时间为6:30~21:30,每隔20min 进行1 次监测,计算24h平均收缩压、平均舒张压、收缩压血压变异性(SBPV)和舒张压血压变异性(DBPV)。②VEGF和血清脂联素的测定 使用酶联免疫吸附法测定治疗前后患者VEGF和血清脂联素的水平。③ 药物不良反应观察 观察两组患者治疗过程头晕、头痛、水肿等不良反应的发生率。

结 果

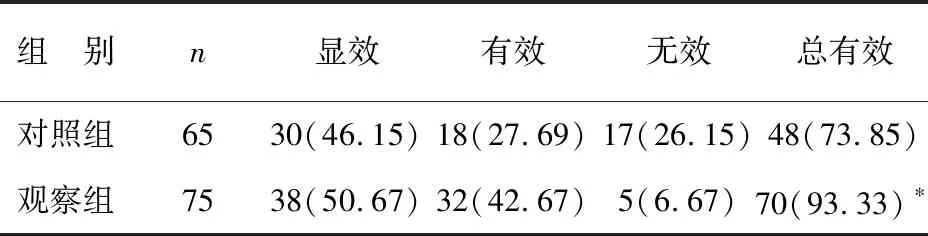

1 疗效评价 治疗后观察组的治疗总有效率(93.33%)显著高于对照组(73.85%)(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗后的疗效评价[例(%)]

注:与对照组相比,*P<0.05

2 两组患者治疗前后血压变化 治疗前,对照组和观察组的收缩压、舒张压、24h平均收缩压、24h平均舒张压、SBPV和DBPV相比,差异均无统计学意义(P>0.05)。与治疗前相比,对照组和观察组的收缩压、舒张压、24h平均收缩压和24h平均舒张压均显著降低(P<0.05),治疗后对照组SBPV和DBPV与治疗前相比,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后观察组SBPV与治疗前相比,显著降低(P<0.05),DBPV变化与治疗前相比,无统计学意义(P>0.05)。治疗后,对照组的收缩压、舒张压、24h平均收缩压和24h平均舒张压均显著高于观察组(P<0.05),SBPV和DBPV与观察组相比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后的血压变化

注:相同时间,与对照组相比,*P<0.05;同组之间,对治疗前相比,#P<0.05

3 两组患者治疗前后VEGF和血清脂联素水平变化 治疗前,对照组和观察组VEGF和脂联素水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。与治疗前相比,治疗后,对照组和观察组VEGF水平均显著降低(P<0.05),脂联素水平显著升高(P<0.05)。治疗后,对照组VEGF水平显著高于观察组(P<0.05),脂联素水平显著低于观察组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后VEGF和血清脂联素水平

注:相同时间,与对照组相比,*P<0.05;同组之间,对治疗前相比,#P<0.05

4 两组不良反应 在对两组患者进行治疗的过程中,对照组出现心悸2例,头晕1例,轻度水肿1例,不良反应发生率6.15%(4/65)。观察组出现干咳1例,头痛2例,恶心2例,不良反应发生率6.67%(5/75)。两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

讨 论

氨氯地平能够通过对钙离子通道产生阻滞作用,使细胞内钙离子的浓度降低,起到使血管维持松弛的效果,从而进一步使机体的血管扩张,血压降低,达到治疗高血压的目的[6]。替米沙坦能够通过对血管紧张素Ⅱ与受体结合的阻断作用,使血管扩张,达到降低血压的目的[7]。也有研究发现,替米沙坦能够在降低患者心输出量中起到重要作用,从而有助于血压的降低[8]。本研究中,替米沙坦联合小剂量氨氯地平治疗高血压的有效率高达93.33%,显著高于单独使用小剂量氨氯地平的作用效果,提示两种药物联用在帮助患者快速降低血压方面效果较好,有助于提高患者的血压达标率。王涓等[9]的研究发现,氨氯地平联合替米沙坦治疗高血压,能够有效降低血压水平,且安全性好,与本研究结果一致。

有研究发现,血压波动较大的患者更易于发生心脑血管类疾病,在治疗过程中,通过对高血压患者的血压波动水平进行控制,能够有助于缓解靶器官受到的损害,降低心脑血管类不良事件的发生率[10]。因此,与即时血压测量相比,通过测定24h动态血压以及血压变异性更能反映患者的血压控制情况。本研究显示,治疗后患者的24h动态舒张压、收缩压、SBPV和DBPV均呈现下降趋势,提示替米沙坦联合小剂量氨氯地平治疗高血压,能够对血压波动水平起到较好的控制作用。

研究发现,高血压的发生与血管内皮功能障碍关系紧密,血管内皮细胞分泌的多种活性物质对血管内皮功能起到调控作用,以维持血管正常的收缩和舒张能力[11]。已有研究证实,VEGF参与到高血压的发病中,能够对受损的内皮细胞起到修复作用,提高血管渗透性,并有助于血管内皮细胞生理功能的维持[12]。然而,当VEGF水平过高时,易导致血管内皮细胞的增殖过度,提高机体出血的发生几率,并能够引发机体内皮功能发生障碍[13]。本研究发现,治疗前对照组和观察组VEGF的水平均维持在较高水平,治疗后两组VEGF水平均明显降低,其中观察组显著低于对照组,提示替米沙坦联合氨氯地平治疗后VEGF水平的降低利于血管通透性的增加,从而有助于血压水平的降低,然而相关生理机制还需进一步研究。有报道,丹红注射液治疗高血压也可改善血管内皮功能,减轻炎症反应[14]。

脂联素属于一种在脂肪组织进行表达的特异性的血浆蛋白,研究发现,脂联素能够在巨噬细胞向泡沫细胞转化的过程中起到抑制作用,从而影响动脉粥样硬化斑块的形成过程[15]。此外,脂联素通过增强机体对糖分的吸收以及促进肌细胞对脂肪酸的氧化作用,从而在机体糖分和脂质等能量代谢中起到重要的调节作用[16]。本研究发现,治疗前观察组和对照组脂联素的水平较低,治疗后,两组脂联素的水平均呈现上升趋势,其中观察组上升更为明显,这表明替米沙坦和小剂量氨氯地平的联合应用能够有效提升脂联素水平,从而使机体的能量代谢加快,免疫力增强,进而促进血压的降低。

综上所述,替米沙坦联合小剂量氨氯地平治疗高血压的有效率高,可以有效控制高血压患者的血压波动水平,并能够降低VEGF水平,增高血清脂联素水平,值得临床推荐使用。