开滦集团:70载风雨铸丰碑

2019-06-08

文/本刊记者

不忘初心勇担当,社会责任始如今。

新中国成立70年来,开滦集团始终与祖国共命运、同时代共发展,谱写了辉煌乐章。70年来,一代又一代开滦人顾全大局、举力尽责,攻坚克难、锐意进取,为国民经济建设、改革开放、新时代中国特色社会主义科学发展做出了卓越贡献,彰显了煤炭人的奉献精神与担当品格,铸就了不朽丰碑。

无私奉献彰显家国情怀

新中国成立后百废待兴、百业待举,开滦人全力保证国家煤炭供给,全力支持国家经济建设,用自己的无私和慷慨哺乳着贫油的中国工业。

开滦由燃料工业部代管后,经中央批准,从1952年底到1954年底,开滦在天津、秦皇岛、上海、北京、南京、烟台、营口等十几个外埠城市的资产开始移交中央和地方政府管理,大力支持了国家经济建设。

从“一五”到“五五”期间,国家一大批基本建设项目开工,急需大量工程技术和管理人才。开滦集团积极响应国家号召,向全国17个省区输送工程技术人员和生产骨干人才,这些人才成为项目工程建设的中坚力量,为国家和地方经济建设做出了巨大贡献。

第一个国民经济五年计划期间,开滦党委提出了两大任务:一是担负全国八分之一的原煤产量任务,二是担负支援全国141项煤炭行业重大工程,向全国输送干部和技术人员。这时期从开滦抽调了1445人,奔赴北京京西矿务局、井陉矿务局、焦作矿务局、峰峰矿务局、华北地质局、新疆地质局、西安基建局,以及大同、平顶山等地支援建设。

第二个国民经济五年计划期间,全国煤炭工业加大了发展力度,将建设布局迅速向纵深拓展,开滦煤矿遵照煤炭部指示,派出援建人员2259人,支援山西晋城、新疆哈密、兴隆、乌达、湖南斗笠山等矿务局和铜川、常州、广州煤矿等地建设。

第三个国民经济五年计划期间,国家在大力加强三线建设的同时,为“扭转北煤南运”,决定在江南地区建设煤矿。开滦先后抽调了1940人参加湖南涟邵矿区、云南羊坊煤矿、陕西镇巴煤矿等地的煤田大会战。

1964年,国家开始建设西南、西北10多个矿区的大三线。开滦先后抽调了1233人支援贵州盘县等地的煤矿建设。

从1953年到1975年的22年间,开滦为新中国的建设输出技术人员和管理干部7549人,平均每年向外输送350人左右,这些人才遍布祖国大江南北,为新中国社会主义建设做出了巨大贡献。

特殊年代凸显中流砥柱

“文革”特殊时期,开滦为支撑处于困境中的国民经济,顾全大局,勇于担当,为保钢铁、保发电、保大城市建设做出了极为艰苦的努力。1968 年和1973 年,周恩来总理曾两次表扬开滦为国家“出了力、救了急、立了功”。

在这个特殊年代,煤炭成了支撑国民经济最紧缺的物资。开滦以大庆为榜样,加强职工队伍建设,抓思想,练技术,树标兵,评选劳动模范,订规章制度,建起了一支以吴旭芝、侯占友为代表的“特别能战斗”的职工队伍。

在生产和技术改造上,坚持自力更生、艰苦奋斗的方针,对老矿山进行改造。在“四五”期间,完成了46项矿井延伸和技术改造工程,总长度达100多公里,开拓巷道120公里,对矿井的提升、运输、通风、排水、供电等五大系统,一个环节一个环节地进行了“开膛破肚”式的改造,使矿井综合生产能力翻了一番。到第四个五年计划的最后一年,原煤产量达到2563万吨,占当时全国统配煤矿产量的十分之一。五年间,共为国家多生产煤2000多万吨,为保钢铁、保发电、保大城市,为支撑处在困境中的国民经济做出了极为艰苦的努力。

1952年1月 开滦在上海浦东及日晖港码头、煤栈划归上海港务局。

1952年8月 开滦上海办事处正式划归燃料部上海办事处统一领导。

1952年11月 燃料工业部批准将开滦煤矿总管理处天津办事处办公大楼调换给天津市委。

1952年12月底 开滦秦皇岛的全部港务工作及码头、仓库、港湾作业等工作移交交通部管理。

1953年初 开滦在天津大王庄煤场和塘沽器材仓库、煤场所有财产全部移交燃料工业部煤矿管理总局。

1953年5月 开滦天津办事处机构撤消,开滦在天津、塘沽、杨柳青等处码头、仓库、土地、房产等全部移交天津市地方政府。

1953年7月 开滦总管理处在南京东门街23号自置二层楼房一所委托南京市政府代管。

1953年9月 开滦在营口市的码头等所有资产委托营口市政府代管。

1953年10月 开滦将北京东便门外小兰甸厂自置产业,包括空地46.397亩和四间房屋移交燃料工业部代管。

“大庆油田”和“开滦煤矿”以其艰苦奋斗、为国争光的精神品格,激励着全国广大职工。1974 年7 月11 日,国务院副总理余秋里在全国煤炭工作会议上充分肯定了开滦职工在“文革”中排除干扰、坚持生产的经验。他在讲话中指出,开滦是“工业学大庆”的典型,开滦的经验具有普遍意义,各条战线都要推广。7月23 日,李先念等中央领导接见参加全国煤炭会议代表时进一步指出:开滦的经验是好的,要推广开滦的经验。于是,全国工业企业掀起了“学大庆、赶开滦”的群众热潮。

当时燃料工业部正在筹备召开全国煤矿采掘队长会议,要树立十面红旗。部领导同志认为:“特别能战斗”不仅是对开滦工人革命精神的概括,也是对整个矿工队伍革命精神的极佳概括。

1975年春天,在北京人民大会堂召开的有5000名全国煤矿采掘队长参加的大会上,做出了《建设一支“特别能战斗”的煤矿职工队伍的决定》。在那次会议上,根据十面红旗的经验,提出了“特别能战斗”队伍的七条标准,即:有坚强的领导核心,有坚定的政治方向,有为革命挖煤的劳动态度,有吃大苦耐大劳的革命精神,有从严从细的工作作风,有敢闯敢创讲求科学的态度,有多快好省的经济成果。

从此,开滦“特别能战斗精神”在全国叫响,树起了为国分忧、大干社会主义的旗帜,成为开滦人永久的精神根脉。

灾难面前挺起民族脊梁

1976年7月28日3点42分,唐山发生了7.8级大地震,震中烈度高达11级。百里矿区顷刻变成一片废墟。大地震对开滦矿区的破坏极为严重。据资料统计:在大地震中罹难职工6579名,重伤2153名。工业建筑、生活建筑及其他建筑几乎全部倒塌。18座3.5万伏变电站,有15座遭到破坏;提升系统破坏率为100%。全局有14座通风井,32台主扇风机,其中有23台破坏严重。全局20个生产水平,被淹的有12个……

这是一场史所罕见的大灾难。外国人断言:开滦煤矿20年也恢复不过来。

那是一个烈火锤炼真金、危难造就英雄的时刻。大震来临之际,正在岗位上的开滦矿工临危不惧、果断处置,舍生忘死保卫国家财产。职工吴显东、张永临危不惧,誓死坚守在工作岗位;职工李玉林、曹宝成、崔志亮飞车百里向北京中南海报告灾情,为解放军实施大救援赢得宝贵时间;矿领导贾邦友率领党员和干部成功组织井下工人“胜利大撤退”;侯占友、王焕明、曹殿臣等一大批劳动模范带头大干,连班加点,震后补亏,勇挑抗灾复矿重担……开滦工人阶级在大灾大难面前呈献给世人的又是一组顽强拼搏、永不言败的英雄群像。

开滦当时的原煤产量占全国统配煤矿产量的十分之一,洗精煤产量占六分之一。地震后,国家的煤炭生产受到严重影响。百折不挠的开滦矿工开展了一场气吞山河的排水复矿会战。继马家沟矿于震后第10天生产第一车抗震煤后,赵各庄矿于8月17日、唐家庄矿于9月3日、林西矿于9月25日、唐山矿于10月1日相继出煤;吕家坨矿于11月26日全面恢复生产;范各庄矿于1977年3月1日出煤。至此,7个生产矿井全部恢复生产。

地震恢复建设,开滦在全国各地大力支援下,取得重要成果:在排水复矿会战中,恢复原有水泵136台,新安装水泵915台。安装管路10万米,排除积水16000万吨。在抢修设备会战中,参加抢修会战5万余人,修复设备37863台。在重建家园中,援建队伍3万余人,完成建设工程596.8万平方米,建设住宅86016套。

百年开滦百折不挠、凤凰涅槃,在大地震废墟中重新崛起!

1978年9月19日,时任中共中央副主席、国务院副总理邓小平同志视察开滦煤矿。他详细询问了开滦地震受灾和恢复建设情况,对开滦边恢复、边建设、边生产给予充分肯定,并就开滦长远发展建设提出新的要求。百里煤海掀起了恢复建设和生产建设的新高潮。

这一年,恰逢开滦建矿一百年。这一年,也是共和国的一次重大转折:党的十一届三中全会召开,中国经济从此踏上改革开放的世纪征程。

市场机制激发企业活力

1991年9月6日至8日,国务院副总理朱镕基,率国家有关部委负责同志,来开滦现场办公

1958年,毛泽东主席在煤炭工业展览会上观看开滦唐家庄矿水力采煤模型

1958年9月1日,刘少奇委员长和周恩来总理在煤炭部部长张霖之、副部长徐达本等领导陪同下,视察了唐家庄矿水力化采煤矿井

1978年9月19日,邓小平同志在访问朝鲜归国途中来到了开滦,听取开滦党委关于恢复建设工作的汇报,视察了唐山矿1号井绞车房、综机车间、液压支架厂

1985至1990年,煤炭部在全行业实行投入产出六年总承包。这是党的十一届三中全会以后,煤炭行业推出的重大改革举措。

开滦自1974年以来经历了多年的高强度开采,特别是经历了1976年的大地震、1984年范各庄矿严重透水灾害后,处于边生产边恢复阶段。煤炭总承包的六年起始阶段,正是开滦经济最困难的时期。这个时期,完成生产经营各项指标遇到前所未有的困难,开滦处于滑向严重亏损局面。

造成开滦的困难局面,有矿井条件的因素,但是更重要的是体制的束缚。当时煤炭行业还没有脱离计划经济体制的架构,煤炭企业的体制并没有实质性的变化,改革只能在计划经济体制下进行。干部职工的观念多的是“任务”,少的是“效益”;多的是“产品”,少的是“商品”,还没有能触及转换企业经济体制的深层次问题。

是沿着计划经济传统体制苦苦挣扎,还是向着社会主义市场经济体制勇敢迈出探索的步伐?是躺在计划经济体制下“等靠要”,还是奋起拼搏,以“特别能战斗精神”凝聚力量,率先转换经营机制,为国企改革闯出一条新路?开滦党政领导和广大员工都在思考着这一严峻课题。

正是在这新的形势下,经过反复研究,征求各方面的意见,最后概括“特别能战斗精神”的十六字新阐释:“顾全大局、锐意进取、百折不挠、勇攀高峰”,写入了开滦党委第四次党代会报告。

这是开滦人在新的市场经济面前,再一次高扬起“特别能战斗”的旗帜,彰显出奋力开拓进取、勇于改革创新的精神。

从1992年至1996年,在党的十四大精神的指引下,开滦深化企业改革,转换经营机制,创新适应市场经济发展的管理新模式,迈出了具有决定意义的三大步:

——实行模拟法人运转,结束了高度集中的计划管理体制;

——实行效益承包,建立了适应内部市场的运作机制;

——实行煤与非煤分离,改变了企业“大而全”的组织结构。

经过大胆探索和艰苦实践,开滦矿务局创造了深化改革、扭亏为盈的典型经验,其首创的“三加一”(煤炭生产、多种经营、后勤管理、一个综合机构)管理新模式在全国产生了重要影响。

1996年,煤炭部发出《关于煤炭企业构建“三个一”格局,实行“三条线”管理的若干意见》,开滦首创的经验由此在全国煤炭系统推广开来,成为在市场经济新形势下,打破传统管理模式,创新管理新格局的成功示范。

1997年11月,新华社、人民日报、中央电视台等10多家中央新闻单位以“落实十五大精神,开创国企新局面”为题,集中报道了由中宣部、国家经贸委联合推荐的开滦矿务局深化改革、扭亏为盈的典型经验。

战略转型再造历史辉煌

经历了1998、1999年东南亚金融危机,开滦再次突破困境,战胜了无数困难,艰难地探索着百年企业改革创新之路。

1999年12月8日上午,开滦(集团)有限责任公司成立大会暨挂牌仪式隆重举行。至此,开滦沿用了120多年的“矿务局”成为历史,开滦这座百年老企走上了现代企业制度的新征途。

百年开滦站在新的历史转折点,如同鲲鹏展翅,挟世纪雄风,重新谋划和布局让百年基业长青的新思路——“战略转型”。

煤炭属于不可再生资源,煤炭企业是典型的不可再生资源型企业,在其资源日趋缩减后,如何生存和发展是一个世界性的难题。

事实上,此时开滦集团在全国煤炭行业仍保持一定的规模优势。但是,“光荣属于历史,现在决定未来”。转型首先是由资源型企业特点决定的,开滦煤矿现在还可以挖20年,但20年之后怎么办?

选择怎样一条转型发展道路,成为开滦集团必须面对的重要课题,尤其是对于开滦集团这样具有百年历史的老国有企业,战略的制定不仅决定了企业发展方向,更涉及15万在职和离退休职工,直接影响到开滦集团矿区近50万人的社会稳定问题,甚至影响着一个城市的未来。

众志成城转型发展,这是开滦领导的追梦之旅。从那时起,开滦的历任领导面对着云谲波诡的市场和竞争强手,始终在苦苦探寻着“战略转型”这个关乎企业生存发展的必由出路。十多年光景转瞬即逝,每一位前任把这根接力棒交给下一任手中的时候,他们已是满头白发。

战略转型,是历史辉煌与现实发展连接转换的核心枢纽。

开滦转型发展坚持“立足煤、延伸煤、跳出煤”。通过对传统产业的改造提升和优化重组,实现由“一煤独大”向多元发展的根本性转变,让接续产业与替代产业、绿色和低碳经济支撑企业发展的未来。这是立足于百年企业实际,创新型、全方位推进的转型。

——支柱产业向基础产业转变。实施“内挖外扩”战略,对唐山老区加大技术改造,延长开采寿命,稳定总部经济;把增产的空间放在“外扩”上,到外埠扩张资源,构建了煤炭产业“五大区域”“七大基地”的格局。

——煤炭生产向煤化工产业转变。走大型化、基地化、园区化、低碳化、循环发展的路径,已建成迁安、京唐港、承德三个煤化工园区,在建曹妃甸、丰润、内蒙古园区,正在筹建新疆园区。形成了年产焦炭720万吨、焦油加工30万吨、甲醇20万吨、粗苯加氢精制20万吨的生产规模。

开滦集团京唐港煤炭储运基地

——煤基工业向煤基服务业转变。已形成煤炭专业物流、物资第三方物流、国际物流、汽车物流、逆向物流等五大业务板块。开滦集团成为第二批国家煤炭应急承储企业,开滦曹妃甸动力煤储配基地成为第二批国家煤炭应急储备点。

——工业遗产向文化旅游产业转变。以开滦国家矿山公园为核心,建设中国北方近代工业博览园、老唐山风情小镇、现代矿山工业示范园等三大主体工程,构建矿业文化产业集群,打造世界一流的矿业文化园区。

——配套装备向装备制造产业转变。由以修理、配套为主,转向以研发、制造为主。开展高端产品研发,加大技术研发力度,高端液压支架、超前支护支架、重型积放式悬挂输送机等产品研发和试生产取得突破性进展。

——废弃物利用向节能环保产业转变。形成了矿井水处理利用、矿井水余热回收利用、煤矸石建材和发电、瓦斯抽采发电、塌陷地生态环境治理五条产业链。煤矸石利用率达到100%,矿井水利用率达到78%,瓦斯利用率达到60%以上,年创收25亿元以上。

——传统产业向替代产业和战略性新兴产业转变。完成了物联网产业规划及井下综采工作面、安全检测、设备管理、视频监控等10多个全息数字矿山物联网产品的设计和研发;聚甲醛和己二酸项目即将投产,尼龙66、聚甲醛改性产品等项目有序推进;年产10万吨甲醇汽油项目一期工程完工,具备了生产条件。

开滦转型发展的经验做法得到社会各界的广泛关注,由中央政策研究室、国务院研究室等10个国家部委组成的开滦集团转型发展调研组,4次到开滦集团调研,在最终提交的调研报告中给出这样一个有分量的评价:“开滦集团创造了国有大型企业转变发展方式的新经验,资源型企业转型的新路子,也为资源型城市转型这一世界性难题提供了鲜活案例。”

高质量发展续写新篇章

站在新的发展起点,开滦人面对经济新常态和市场新变化,坚持“以煤为基、多元发展”,践行“五大发展理念”,加快转型发展步伐,积极构建“三柱一新”产业新格局,多措并举强化产业协同发展,阔步迈上了高质量发展的快车道。

“三柱一新”产业发展布局战略即:

——夯实煤炭产业发展基础。把煤炭产业作为转型发展的重要基础,大力推进矿井技术改造升级,广泛应用“两化”融合技术和先进装备,简化生产系统,优化生产布局,提高安全高效矿井建设水平。推进“大精煤战略”,加快洗煤技改挖潜,提高精煤质量和产量,实现整体效益最大化。

——提升优化煤化工产业。坚持以化为主、以焦为辅,走大型化、基地化、园区化、低碳化循环发展路径。以新能源、新材料为发展方向,推进产业链向高端延伸。

——加快发展现代服务业。发挥资源、区位、管理和技术等优势,大力发展现代物流产业,积极发展非煤物流、实体物流、物流金融和国际贸易;大力发展生产服务业,充分利用百年开滦管理和技术优势,构建矿业工程公司发展平台,抢抓“一带一路”政策和机遇,加快走出去发展步伐,提高对外创收能力和水平;大力发展金融服务业,深化产融结合,充分发挥财务公司、融资担保公司、保险代理公司、融资租赁公司等平台协同优势和资金集中管理优势,扩大金融服务产业规模效益;加快发展文化旅游产业,依托宝贵的矿业文化资源,以开滦国家矿山公园为核心,积极构建矿业文化产业集群,打造世界一流的矿业文化园区;加快发展生活服务业,在加快“三供一业”分离移交的同时,积极拓展社会化服务,提高对外创收创效能力。

——加快培育战略性新兴产业。加大装备制造产业产品优化升级和非煤机械产品开发力度,成功研发和制造超前支架、充填支架、重型悬挂输送机、风电塔架等产品。电子信息产业充分发挥河北省矿山物联网院士工作站和产业联合创新团队作用,推进矿井安全监控、井下无线通讯系统、矿用巡视机械人等高端技术研发和成果转化,矿用通讯产品成功出口国外,近三年取得煤安标志产品80多项。加强与国内产学研用单位交流合作,尼龙66、聚甲醛改性等新材料项目前期工作稳步推进。

“天行健,君子以自强不息。”坚信,具有深厚历史传统和“特别能战斗精神”的百年开滦集团,必将紧紧把握新时代历史机遇,在高质量发展之路上奋力开拓、行稳致远。

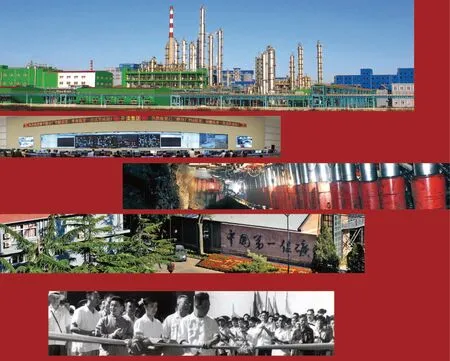

中国第一佳矿——唐山矿工业园区一角