秦岭农村居民环境行为的社会学分析

2019-06-01付少平

付 佳 付少平

秦岭农村居民环境行为的社会学分析

付佳付少平

(西北农林科技大学人文社会发展学院陕西咸阳712100)

文章通过研究秦岭农村居民环境行为,选取汉中市佛坪县、安康市宁陕县为调查地点,通过社会学研究方法分析秦岭居民环境行为、环保知识、村庄环境规范遵守和政策法规知晓现状。运用相关性分析、独立样本T检验及回归分析,检验环保知识对环境行为具有显著影响。提出了针对性的措施,希望对秦岭环保工作和生态文明建设提供参考。

秦岭;农村居民;环境行为;影响因素;调查分析

生态环境关乎人类世代的生存与发展。随着城市化和工业化的发展,农村地区受污染转移影响,加之部分农村居民存在消极的环境行为,环境问题日益严峻。文章研究秦岭农村居民环境行为,居民的环境行为是生态文明建设最基本最具象的构成要素。秦岭是陕西关中平原与陕南地区的分界线,居民的环境行为关系到该区域的生态环境发展,将秦岭农村居民作为调查对象,具有一定的代表性。

1 文献回顾

1.1 生态文明制度建设

我国在改革开放之前,社会生产力低下,为了满足粮食需求,造成了人与自然的冲突,自然破坏,生态失衡。改革开放40年,工业化和城市化初步完成,人与自然的冲突已愈演愈烈,导致了严重的环境污染,危及人类生存环境和自然可持续性。中共十七大首先提出建设生态文明的战略目标。中共十八大将生态文明建设列入中国特色社会主义“五位一体”总体布局中,确定了生态文明建设的制度地位。

梁兴印,陈正良将生态制度建设分为建国到改革开放的萌芽阶段、改革开放到2002年的初步形成阶段、2002年至1992年的逐步完善阶段、1992年至今的继续发展四个阶段[1]。李娟从中国近四十年以来的生态文明制度建设历程进行了系统的梳理,分为四个阶段:改革开放到1992年划为起步阶段,1993年至2002年为发展阶段,2003年至2012年为深化阶段,2013年至今为成熟阶段[2]。生态文明制度发展至今,遇到了诸多瓶颈。王思远认为现今乡村生态文明制度建设相对滞后[3]。学界也提出了解决策略,如提高生态文明意识,加快促进生态文明制度体系化,加强对生态文明制度落实的监管,形成全社会共建共享的行动体系[2];制定绿色生产、绿色消费的法律制度和政策,探索实施生态补偿制度和损害赔偿制度,加快乡村生态文明制度建设,跨学科共同关注生态文明制度建设[3]。

1.2 环境行为相关研究

对于环境行为影响因素的相关分析而言,其主要目的也是探索制约环境行为的关键因素,从而指导人们更好地实施积极有益的环境行为。研究者关注环境行为的变量体可分为两类,第一类是心理学变量,如环境意识、环境态度、环境价值观;另一类变量是社会结构性变量,主要有年龄、性别、教育水平和居住地[4]。除此之外,经济衡量也影响环境行为[5]。基于成本计算,人们不愿意实施经济成本高的环保行为。环境行为相关的还包括环境知识,环保政策,是由内到外激发主体环境行为的因素。下面就对以上变量的研究进行介绍。

1.2.1 环境意识与环境行为

环境意识是人对客观环境的主观映象,包括环境刺激而引起的感觉、表象等感性形式以及判断、推理等理性形式[6]。环境意识与环境行为关系的讨论经历了忽视、涵盖、剥离三个阶段[7]。前文提到学界重视环境意识,忽视环境行为,在这种学术环境下,学者们意识到研究环境保护和相关环境议题,离不开研究人的环境行为,后来学界将环境行为当作环境意识的子话题进行研究。另一类研究认为环境意识与环境行为之间不同步,关系较弱,学者唐军、宋言奇均持此观点。除了环境意识这一因素外,环境行为还受其他社会因素的影响。关注到这一点,后期的研究多将环境行为从环境意识中剥离出来,探索影响环境行为的其他变量。

1.2.2 环境行为与其他因素

研究者们关注的环境行为的另一类是社会结构性变量,主要有年龄、性别、教育水平和居住地[4]。彭远春通过社会行动论与相关研究经验,构筑出环境行为的结构制约模型,指出阶层地位、地区差异与环境信息获取对环境行为具有制约作用[8]。时立荣等人基于2010年中国综合社会调查的实证分析提出职业阶层地位、教育阶层地位和经济收入阶层地位均与居民环境行为水平具有正相关关系[4]。

2 变量测量与研究假设

2.1 变量测量

2.1.1 因变量

环境行为分为广义和狭义,广义的环境行为指影响生态环境品质或者环境保护的行为,有利于生态环境的行为,或负面的行为[9]。狭义的环境行为指环境保护行为[8]。本文采用广义的环境行为,包括环保行为和浪费污染行为,从秦岭居民的生产和生活两方面出发,将环境行为作为研究的因变量,变量涉及15 个问题,变量层次涉及定序变量。

2.1.2 自变量

(1)社会背景。社会背景变量是决定人们行为和思想的重要因素,本文主要涉及性别、年龄、教育程度三个社会背景变量,变量层次涉及定类、定序变量。

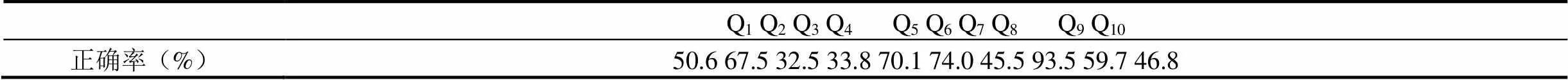

(2)环保知识。文章基于10 个关于生产生活中的环保问题,初步了解秦岭居民对于环保知识的掌握程度,变量层次涉及定类变量。

(3)村庄环境规范。村庄环境规范是村庄针对当地的环境问题和环境管理提出的文字性规范或约定俗成的不成文法。文章围绕垃圾处理、砍柴拾柴、生活用水、种植养殖四个方面设定了4个问题,变量层次涉及定类变量。

(4)政策法规知晓度。政策法规的宣传和推动对居民的行为是有一定影响力的,这种影响力既包括正向的环保激励作用,也包括污染浪费的警示作用。文章主要从退耕还林和生态移民两个政策的知晓度发问,变量层次涉及定类变量。

2.2 研究假设

根据以上变量设置,提出以下六个假设:(1)性别在环境行为上存在显著差异;(2)年龄在环境行为上存在显著差异;(3)教育程度在环境行为上存在显著差异;(4)环保知识对环境行为具有显著影响;(5)村庄环境规范对环境行为具有显著影响;(6)政策法规知晓度对环境行为具有显著影响。

3 秦岭农村居民环境行为影响因素分析

3.1 描述性统计分析

3.1.1 环境行为的描述性统计分析

环境行为共设15 个问题各5个选项(从每次都是到从来都不是)依次计1~5分,污染环境类问题9个,总计9~45 分,将其分为5组(9~16 分,16~23 分,23~30 分,30~37 分,37~45 分),依次表示环境行为消极、比较消极、模糊、比较积极和积极。环保行为类问题6个,总计为6~30 分,将其分为5组(6~11 分,11~16 分,16~21 分,21~26 分,26~30 分),依次表示环境行为积极、比较积极、模糊、比较消极和消极。经计算污染环境类问题均值为23.59 分,环保行为类问题均值为19.84 分,均处于不好不坏的中间状态。表明居民没有肆意破坏环境的行为,但也没有形成积极主动的环保习惯。

3.1.2 三个影响变量的描述性统计分析

环保知识的正确率如下表(表1)所示:

表1 环保知识正确率(%)

村庄规范遵守率如下表(表2)所示:

表2 村庄规范遵守率(%)

政策法规知晓度上,结果如下表(表3)所示:

表3 政策法规了解率(%)

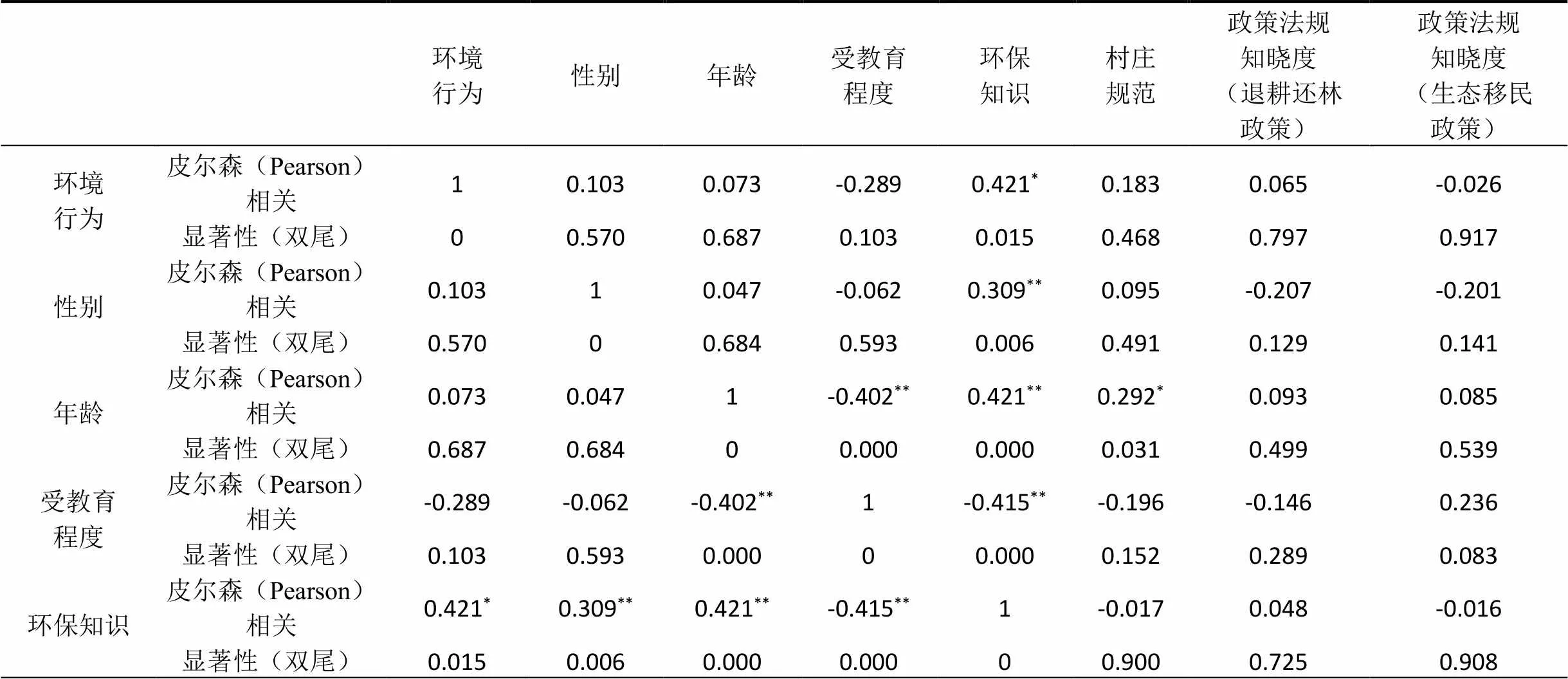

3.2 相关性分析

对环境行为与社会背景、环保知识、村庄环境规范遵守程度、政策法规知晓度变量之间进行相关性分析。环保知识与环境行为之间存在显著的正相关关系,环保知识掌握越多,环保行为实施的越多。村庄环境规范、政策法规知晓度与环境行为之间没有相关关系,推断假设5和6不成立。结果分布如下表(表4)所示:

表4 环境行为与各变量的相关分析

续表4:

村庄规范皮尔森(Pearson)相关0.1830.0950.292*-0.196-0.01710.1570.124 显著性(双尾)0.4680.4910.0310.1520.90000.2510.365 政策法规知晓度(退耕还林政策)皮尔森(Pearson)相关0.065-0.2070.093-0.1460.0480.15710.311* 显著性(双尾)0.7970.1290.4990.2890.7250.25100.021 政策法规知晓度(生态移民政策)皮尔森(Pearson)相关-0.026-0.2010.0850.236-0.0160.1240.311*1 显著性(双尾)0.9170.1410.5390.0830.9080.3650.0210

注:*相关性在 0.05 层上显著(双尾);**相关性在 0.01 层上显著(双尾)

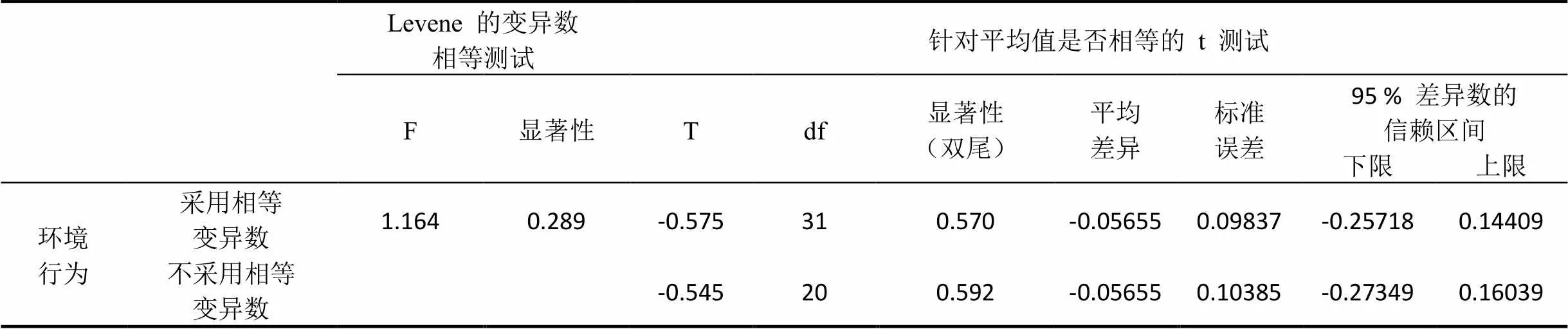

3.3 差异分析

采用独立样本T检验对性别在环境行为上的差异进行分析,采用单因素方差分析对年龄、受教育程度在环境行为上的差异进行分析,检验其与环境行为之间是否存在显著性差异。从结果看,性别、年龄、受教育程度在环境行为上的显著性水平均大于0.05 ,性别、年龄、受教育程度在环境行为上没有显著差异,推断假设1、2、3均不成立。结果如表5、6、7所示:

表5 性别与环境行为的独立样本检定

表6 年龄与环境行为的变异数分析

表7 教育程度与环境行为的变异数分析

3.4 回归分析

根据相关分析结果,为进一步验证环境行为与环保知识的关系,下面将环境行为与环保知识两变量做线性回归分析。环境行为为因变量,环保知识为自变量,默认进入策略,建立回归模型1,其中方程的Beta系数为正数(0.421),表明环境知识对环境行为具有显著的正向影响。综合相关性分析可以验证环保知识对环境行为具有显著影响,推断假设4成立。结果如表8所示:

表8关于环境行为的线性回归分析结果

模型非标准化系数标准化系数T显著性共线性统计资料B标准错误Beta允差VIF 1(常数)3.5580.198017.9690.00000 0环保知识0.2650.1030.4212.5840.0151.0001.000

注:系数为应变数环境行为

4 小结

文章通过研究,可以得出以下结论:第一,社会背景资料(性别、年龄、受教育程度)、村庄环境规范遵循程度、政策法规对调查对象的环境行为无影响。所调查村庄的环境规范以约定俗成为主,无明文规定,被调查者认可和了解程度不同,影响整体的遵循程度。调查反映该地区环保知识讲座过于学术化,导致村民的参与度较低。第二,从环保知识的掌握程度看,秦岭居民整体的回答正确率较高,对水污染、空气污染和单一品种导致病虫害的问题了解较少,一方面是获取相关知识的渠道少,另一方面是宣传力度不足。第三,对环境行为的均值计算表明,秦岭居民的环境行为处于不好不坏的中间状态,基于环保行为的成本计算,调查对象多以低成本的环保行为替代高成本的环保行为,环保积极性不高。第四,通过相关分析、回归分析证实了环境知识和环境行为具有显著正相关,环保知识了解越多,越注重实施环保节能行为、避免污染浪费行为。

针对环境行为的表现及影响因素分析,本文提出以下建议:一方面,拓宽环保知识的宣传渠道。从学校教育角度,加强教育教学和传播环保知识,培养环保意识,让学生发挥示范作用,鼓励亲友实施环保行为。从政府角度,宣传部门可以印发环保知识读本、绘本,张贴环保宣传画报、横幅、标语,在文化广场等村民活动较为集中的场所播放环保广播或视频,代替学术性强、趣味性不高的环保知识讲座,增加村民的积极性和参与度。从媒体宣传角度,加强网络媒体的正向宣传和案例警示作用。另一方面,既要加强约定俗成的村庄环境规范,同时健全生态文明制度建设,完善生态环境政策法规,加强政府监管力度。

[1]梁兴印,陈正良.论我国生态文明制度建设的历史演进[J].中共宁波市委党校学报,2016,38(03):19-24+69.

[2]李娟.中国生态文明制度建设40年的回顾与思考[J].中国高校社会科学,2019(02):33-42+158.

[3]王思远.新时代生态文明制度建设路径探析[J].领导科学,2018(35):55-57.

[4]时立荣,常亮,闫昊.对环境行为的阶层差异分析——基于2010年中国综合社会调查的实证分析[J].上海行政学院学报,2016,17(06):78-89.

[5]徐寅,耿言虎.城郊村落水环境恶化的社会学阐释——下石村个案研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2010,12(02):41-44+91.

[6]唐军.北京居民环保态度和环保行为的社会学分析[J].城市问题,2000(05):23-26.

[7]彭远春.我国环境行为研究述评[J].社会科学研究,2011(01):104-109.

[8]彭远春.国外环境行为影响因素研究述评[J].中国人口·资源与环境,2013,23(08):140-145.

[9]武春友,孙岩.环境态度与环境行为及其关系研究的进展[J].预测,2006(04):61-65.

付佳(1993- ),女,汉族,陕西南郑人,硕士,研究方向:农村社会学;付少平(1963- ),男,汉族,山东沂源人,教授,研究方向:农村社会学。

C912.82

A

2095-1205(2019)11-147-04

10.3969/j.issn.2095-1205.2019.11.87