三联疗法联合柴胡舒肝丸对幽门螺杆菌阳性胃溃疡患者幽门螺杆菌根除率及疗效的影响

2019-06-01郭静

郭 静

(洛阳市第三人民医院检验科, 河南 洛阳 471002)

胃溃疡是是消化性溃疡中最常见的一种, 主要是指胃黏膜被胃酸和胃蛋白酶自身消化损伤至黏膜肌层的疾病[1-2], 临床表现与消化不良极为相似, 也有患者无任临床症状, 直到出现较为严重的并发症, 如出血、 穿孔, 甚至癌变[3]。 幽门螺杆菌感染是胃溃疡的主要原因之一, 根除幽门螺杆菌不但可促进溃疡愈合, 而且可预防溃疡复发,从而彻底治愈溃疡。 目前对于幽门螺杆菌阳性胃溃疡的西医治疗主要采用抑酸药联合2 种抗生素(三联疗法), 通过抑酸药来抑制胃酸的分泌, 使胃蛋白酶失去活性来修复溃疡面, 再应用抗生素杀灭幽门螺杆菌, 但治疗后复发率较高; 中医认为, 胃溃疡属于“胃脘痛” “痞证” 等范畴[4], 对于此病的治疗中医近年来获得了较好的临床效果。 柴胡疏肝丸具有解痉、 镇痛的功效, 可通过改善患者胃肠道的功能, 调节其胃肠神经体液的分泌情况, 达到促进其胃肠排空、 恢复消化功能的目的, 三联疗法、 柴胡舒肝丸均有治疗胃溃疡的文献报道, 但联合用药方案应用较少, 故本研究旨在探索其在胃溃疡患者治疗中的价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象 采取便利抽样法。 选择洛阳市第三人民医院2012 年1 月至2017 年12 月收治的124 例胃溃疡患者。

1.1.1 纳入标准 ①年龄≥18 岁; ②无痛胃镜检查明确诊断为胃溃疡; ③经14C -尿素呼吸试验[5]检测(幽门螺杆菌) 为阳性; ④病情稳定, 有良好的汉语表达能力和理解力; ⑥自愿参与本项目, 并知情同意。

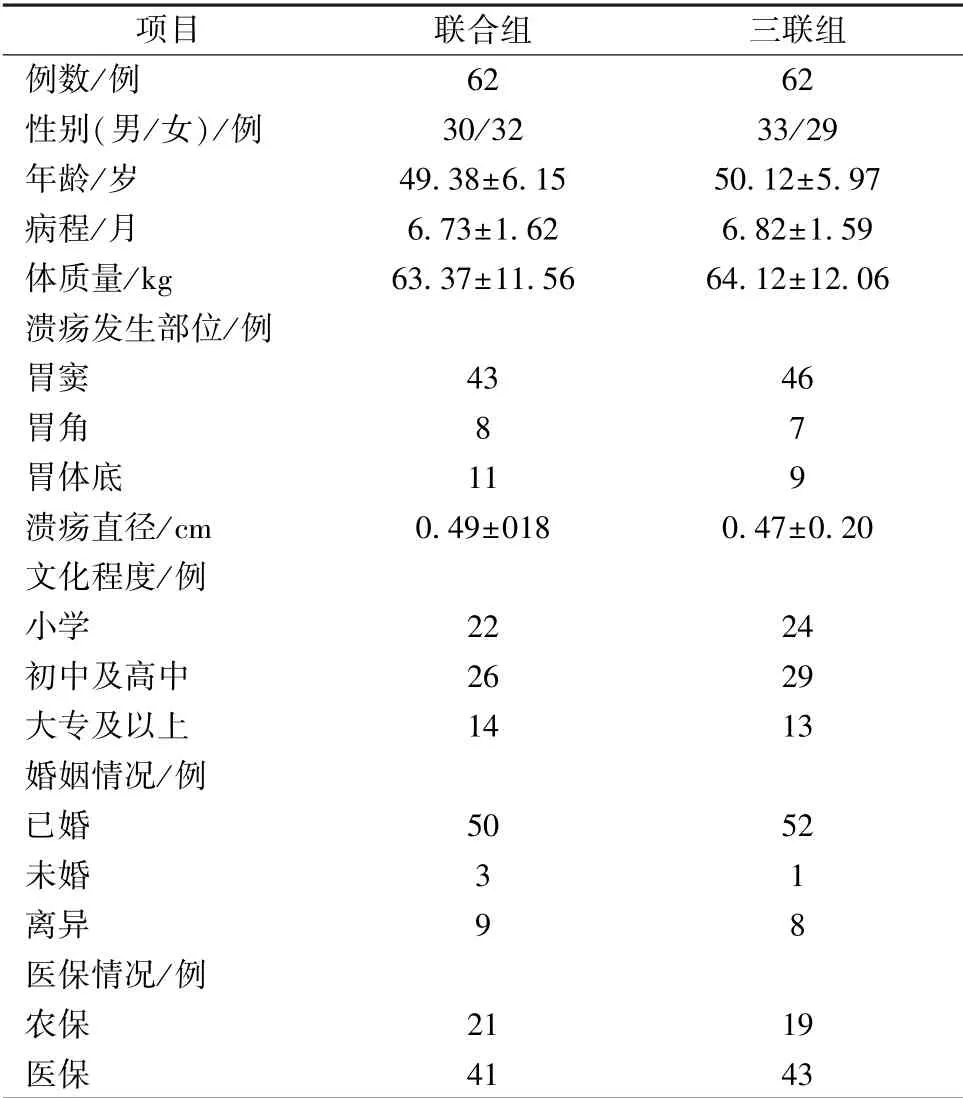

1.1.2 排除标准 ①伴大出血风险者; ②合并躯体残疾者; ③明确诊断或以往患有精神、 心理疾病者; ④入组前4 周内服过抑酸药、 胃黏膜保护剂、 抗生素等药物者;⑤对本研究药物过敏者; ⑥妊娠或哺乳期女性。 根据入院顺序用数字随机表法进行编号(1~124), 将研究对象随机分配到治疗组和三联组中, 共纳入124 例, 其中联合组62例, 三联组62 例, 2 组一般资料见表1。 同时, 本研究通过洛阳市第三人民医院伦理委员会批准。

表1 2 组一般资料比较

表1 2 组一般资料比较

例数/例 62 62性别(男/女)/例 30/32 33/29年龄/岁 49.38±6.15 50.12±5.97病程/月 6.73±1.62 6.82±1.59体质量/kg 63.37±11.56 64.12±12.06溃疡发生部位/例胃窦 43 46胃角 8 7胃体底 11 9溃疡直径/cm 0.49±018 0.47±0.20文化程度/例小学 22 24初中及高中 26 29大专及以上 14 13婚姻情况/例已婚 50 52未婚 3 1离异 9 8医保情况/例农保 21 19医保 41 43

1.2 方法

1.2.1 药物 阿莫西林胶囊(联邦制药国际控股有限公司, 批号120214、 150810、 160722); 克拉霉素(湖南亚大制药有限公司, 批号120330、 140925、 161008); 埃索美拉唑(阿斯利康制药有限公司, 批号120625、 150525); 柴胡舒肝丸(天津天士力制药有限责任公司, 批号150214、120220、 150922)。 柴胡舒肝丸组方为柴胡、 槟榔、 白芍、大黄、 薄荷、 陈皮、 当归、 豆蔻、 莪术、 防风、 茯苓、 甘草、 厚朴、 黄芩、 姜半夏、 桔梗、 六神曲、 木香、 青皮、三棱、 山楂、 乌药、 香附、 枳壳、 紫苏梗。

1.2.2 治疗方案 三联组给予埃索美啦唑20 mg(2次/d) +阿莫西林1 000 mg(2 次/d) +克拉霉素500 mg (2 次/d),疗程14 d; 联合组在三联组基础上加用柴胡舒肝丸治疗,1 丸/次, 2 次/d, 疗程14 d。

1.3 观察指标

1.3.1 幽门螺杆菌根除率 患者停药1 个月后, 应用14C-尿素呼气试验检测幽门螺杆菌根治情况, 阴性者即为根除成功。

1.3.2 症状缓解率 停药1 个月后复诊评价疗效。 症状严重程度分级[6]为0 级无任何症状; 1 级有轻微症状, 但无需药物治疗; 2 级有需服药治疗的中度症状, 部分工作受影响; 3 级有必须服药治疗的严重症状, 无法工作。 总体症状改善[7]为显效, 症状体征总分下降>75%; 有效, 症状体征总分下降≥50%、 <75%; 进步, 症状体征总分下降≥25%、 <50%; 无效, 未达到相应标准。

1.3.3 胃泌素及内皮素检测 于治疗前后抽取静脉血, 离心后收集血清, 采用免疫放射法检测血清胃泌素-17、 内皮素-1 水平[8]。

1.3.4 不良反应 观察2 组患者皮疹、 恶心、 呕吐以及胃肠道反应等不良反应情况。

1.4 统计学方法 本研究数据录入及分析均采用SPSS 20.0 统计软件, 检验水准取α=0.05。

2 结果

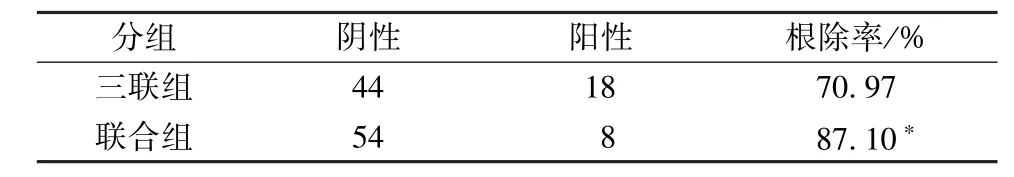

2.1 幽门螺杆菌根除效果调查比较 停药1 个月后, 联合组2 组患者幽门螺杆菌根据率比较, 差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 幽门螺杆菌根除效果调查比较(例, n=62)

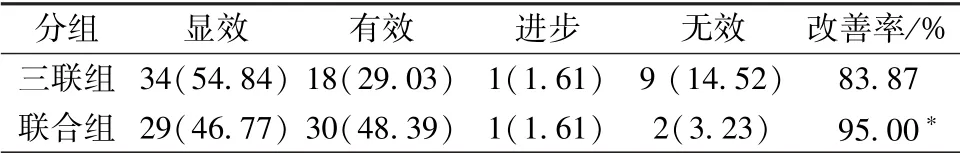

2.2 总体症状改善情况调查比较 联合组总体症状改善率显著优于三联组(P<0.05)。 见表3。

表3 2 组总体症状评价调查比较[例(%), n=62]

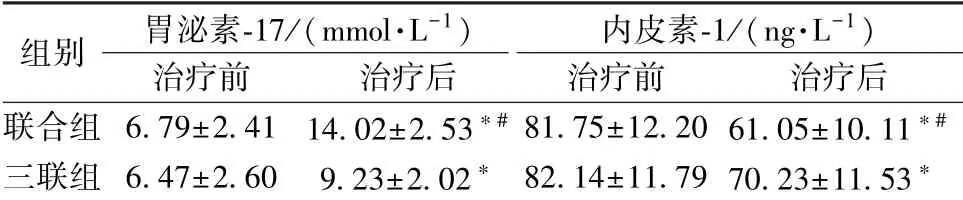

2.3 胃泌素及内皮素水平变化比较 治疗前血浆胃泌素-17、 内皮素-1 水平比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 2 组血浆胃泌素-17 水平均增高, 内皮素-1 水平均降低, 与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05), 且联合组改善水平显著优于三联组(P<0.05)。 见表4。

表4 2 组患者胃泌素及内皮素水平变化比较, n=62)

表4 2 组患者胃泌素及内皮素水平变化比较, n=62)

注:与同组治疗前比较,∗P <0.05;与三联组治疗后比较,#P<0.05

联合组 6.79±2.41 14.02±2.53∗# 81.75±12.20 61.05±10.11∗#三联组 6.47±2.60 9.23±2.02∗ 82.14±11.79 70.23±11.53∗

2.4 不良反应发生情况比较 观察组患者有4 例发生不良反应, 其中2 例发生皮疹, 2 例发生恶心、 呕吐; 三联组发生不良反应5 例, 其中皮疹2 例, 胃肠道反应3 例; 所有患者均未影响治疗, 经处理后3 ~5 d 症状均消失; 所有研究对象用药前后各项指标检查均正常。

3 讨论

胃溃疡是最常见的上消化道疾病之一, 是一种损伤累及黏膜层、 黏膜下层及肌层的病症, 约占消化性溃疡的25%, 其发病机制复杂, 主要与胃酸、 胃蛋白酶、 幽门螺杆菌感染以及不良的生活饮食习惯等有关[9-10]。 西医对于胃溃疡的认知历经了3 个重要的历史时期, 分别是“无酸无溃疡” “无幽门螺杆菌无溃疡” “溃疡愈合质量时代”,虽然每个时期治疗方法及手段均有了更新, 但复发率仍然很高, 这可能是由于胃黏膜共分为4 层, 分别为黏膜层、黏膜下层、 肌层及浆膜层, 胃溃疡是其损伤已达到肌层,而通过抑酸、 清除幽门螺杆菌以及黏膜保护治疗后, 胃黏膜层虽然迅速愈合, 但黏膜下层及肌层尚未完全修复, 从而导致复发率居高不下[11-12]。

中医认为, 胃溃疡属于“胃痞” “胃脘痛” “心下痞满” 等病症, 其发病主要是因为素体虚弱、 外感风邪、 邪气犯胃、 情志不舒、 胃气郁滞、 肝胃不和, 从而导致胃溃疡的发生[13], 因此, 舒肝和胃为胃溃疡治疗的基本方向。柴胡舒肝丸具有消胀止痛、 舒肝理气、 健脾运胃, 用于胸胁痞闷、 食滞不清、 肝气不舒、 呕吐酸水等[14]。

本研究结果显示, 联合组总有效率优于三联组, 联合组幽门螺杆菌根除率优于三联组, 差异均有统计学意义(P<0.05), 且2 组患者均未见严重的不良反应, 表示埃索美拉唑联合柴胡舒肝丸治疗胃溃疡疗效明显, 具有较好的安全性, 这可能是由于柴胡除具有疏肝利胆、 疏气解郁之效外, 还能发挥抗病毒、 抑菌、 调节机体的免疫系统功能的作用, 从而增强舒肝理气、 消胀止痛之功效, 同时提高幽门螺杆菌清除率。

胃泌素是一种多肽类激素, 由胃窦和小肠G 细胞分泌, 具有刺激胃液、 胃蛋白酶、 胆汁分泌, 促进胃黏膜细胞生长与胃肠运动等生理作用[15]; 内皮素-1 是目前临床发现的能够引起血管收缩的有效物质, 在胃肠消化道中分布较广, 具有促进胃黏膜血液供应的作用。 本研究结果显示,治疗后2 组研究对象血浆胃泌素-17 水平均增高, 内皮素-1水平均降低, 与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05),且联合组变化水平明显优于三联组(P<0.05), 表明联合用药在改善胃肠道血管收缩方面具有显著促进作用, 可增加胃黏膜血流量, 缓解患者症状, 以减轻胃溃疡严重程度。

综上所述, 柴胡舒肝丸联合三联疗法可提高幽门螺杆菌阳性胃溃疡患者幽门螺杆菌的根除率及临床疗效, 降低内皮素-1 水平, 提高血浆胃泌素-17 水平, 值得临床推广和应用。