飞鸟前期佛教造像服饰问题研究

——兼论日本早期佛教发展

2019-05-31吴虹

吴 虹

(维也纳大学美术史系 奥地利维也纳 1090)

内容提要:佛教在飞鸟时期的导入被认为是日本早期一系列重要社会变革的关键,飞鸟佛教的研究对于认识日本早期社会的形成意义重大。然而文献和考古资料的不足导致相关研究难以进展,以致佛教在日本的早期发展状况不明。通过考察日本飞鸟前期佛教造像的服饰表现,重点分析造像造型上不合理的服饰细节,可以认为这些服饰问题反映出佛教图像形式作为一种外来文化在当时还未被本土充分理解的状态,体现了佛教传播初期的发展特征。同时,服饰问题在飞鸟前期造像上集中出现,进入飞鸟后期基本消失,反映了飞鸟前后期佛教发展的内部变化。

从佛教正式传入日本的538年[1]到迁都奈良的710年是为飞鸟时期,是日本早期社会的重要阶段。在飞鸟时期天皇逐渐收拢原先掌握在地方豪族手中的权力,建立起中央集权政府,同时大和朝廷对日本的控制力也逐渐从畿内中心向地方扩展。也是在此期间,日本开启了向隋唐的留学僧和留学生派遣制度,大量导入中国的文化制度和技术,主动把自己纳入中国文化圈,建立起了以中国为模板的律令制国家。这些重大社会变革都与佛教的导入密不可分,然而目前学界对于日本早期佛教发展状况的了解还非常不足。本文以现存日本飞鸟时代前期的佛教造像为中心,试图从着衣表现的细节来探查早期日本佛教发展的概况。

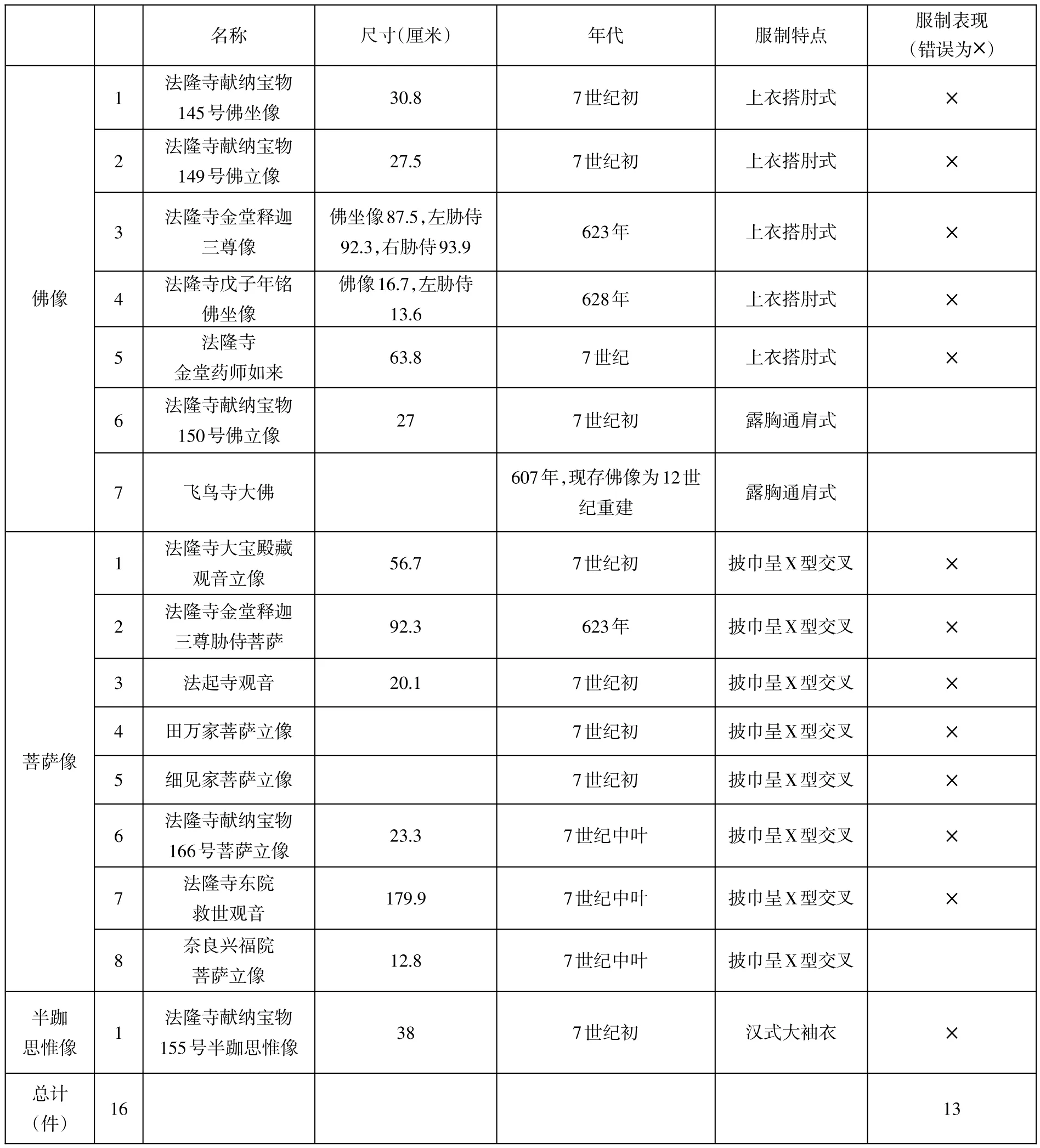

根据艺术源头的不同,日本飞鸟时期在美术史上可以分为前后两期:前期受到中国北魏末东西魏的风格影响;后期主要为齐隋影响,也有部分初唐因素出现[2]。前期从538年开始到650年左右为止,跨度约100年时间。有关这一时期佛教活动的文献资料极为匮乏。飞鸟时期的主要史料是720年官方完成编纂的《日本书纪》。然而二战后历史学家津田左右吉首先质疑它的信凭性,其后更多的学者对其史料价值进行批判。现在《日本书纪》中的很多记述都有违史实这一看法在学界已成定论[3]。与可靠史料缺失的同时,飞鸟前期的佛教实物资料也极其不足。这一时期没有考古出土的佛教造像,也没有石窟寺或摩崖雕刻。现存唯一可以反映飞鸟前期佛教美术样貌的只有保存在寺院的16件传世造像(表一)。这些传世造像中极少有确切的铭文纪年,主要根据风格推断为飞鸟前期。并且,这些传世造像的寺院保存记录中最早的也只能追溯到奈良时期[4],所以这些传世的佛教造像存在的原始语境无法确知。因此,研究的重点一般集中在这些日本传世造像和中韩佛教造像的比较,分析风格的异同,追溯传播的路径。资料的限制使得关于日本早期佛教发展的研究难以展开,不免令人遗憾。然而佛教造像的造型本身,除了作为地区间文化交流史的体现,是否也能提供地区内部佛教发展状况的线索呢?

如前文所述,飞鸟前期的佛教造像模仿中国北魏晚期和东西魏的样式风格,已被学界公认。在注意到两地佛教造像高度相似性的同时,日本学界也指出飞鸟前期佛像存在不同于中国及朝鲜半岛的着衣表现,并认为这是日本的艺术创新。本文以此为基础,重新考虑飞鸟前期佛像上异常服饰表现所蕴含的时代信息,并且加入对于飞鸟早期菩萨像和半跏思惟像的通盘考察,探究佛教在日本展开的阶段变化。

表一//飞鸟前期佛造像

一、飞鸟前期佛像

佛和僧侣的衣物主要是指三衣,俗称袈裟。三衣实质是长方形的布,穿着时直接裹覆身上,其本身没有任何剪裁,也没有领口、袖子或裤腿。三衣有大、中、小的差别,分别称作安陀会、郁多罗僧、僧伽梨,用于不同场合。除三衣以外,僧人还有若干助身衣。其中最重要的为僧祇支和泥洹僧,这两者和三衣一起合称五衣。僧祇支也叫覆肩衣,也是一块方衣,穿着时覆盖左肩,从右腋下后绕,穿好后在其之上披覆袈裟。泥洹僧也叫裙,是为下着。僧侣一般外披袈裟,下身着裙,有时内着僧祇支。僧衣原本传自印度,进入中国后为了适应中国的环境和文化,它的着衣方法产生了很多变化,形成了许多着衣模式。存世的佛教造像是艺术作品,不一定完全反映现实,但是也为中国僧人袈裟着衣法式的多样性提供了例证。并且,中国的着衣模式也对朝鲜半岛和日本产生了重要影响。关于佛像袈裟的多种形态,前辈学者已经有丰富著述[5]。本文主要考虑和日本飞鸟前期相关的两种着衣制式。

表二//飞鸟前期佛像

北魏末至东西魏时期流行佛像的着衣方式大致有两种。第一种,立佛身披袈裟,袈裟衣角搭左肘,胸口露出的僧祇支的边缘从左肩往右腋斜下(图一)。这是一种典型的中国化的着衣法式,流行时期从北魏末一直到东西魏。这种着衣法式有很多称谓,如强调文化属性的“汉化服装”(Sinizing costume)[6],“汉式服制”(Han mode)[7],突出时间概念的“北魏式服制”[8],以形式命名的“冕服式佛衣”[9],或是中国学界里最为普遍的叫法“褒衣博带式”[10]。本文为了突出佛衣的实际穿法,采用陈悦新《5~8世纪汉地佛像着衣法式》中的命名方式,称之为“上衣搭肘式佛衣”[11]。第二种,立佛的袈裟通覆两肩,右衣角搭左肩。这属于传统的西域式着衣方法(封二:1)。最早进入中国的佛像一般采用这种着衣方法,进入东魏北齐后再度流行,只是胸部衣缘低垂露出内着的僧祇支这一点不同于早期的通肩式。陈悦新称此种着衣法为“露胸通肩式”[12]。这两种着衣表现广泛见于6世纪的中国和朝鲜半岛,是当时的主流模式。日本飞鸟前期佛像在造型各个方面都受到中国和朝鲜半岛的明显影响,着衣制式也同样分为上衣搭肘式和露胸通肩式两类。

细观上衣搭肘式佛衣系统的佛像中的法隆寺献纳宝物149号佛立像,正面观袈裟是从左臂垂下,背面观却是绕过左肩搭在后背上(封二:2)。这种似乎组合了上衣搭肘式和露胸通肩式两种模式的着衣方法在中国或者朝鲜半岛都没有类似的例子发现。不仅没有先例,这也是一种完全不切实际的着衣模式。当袈裟大衣的边缘越过胸口从左手肘上垂下时,即大衣衣角只搭覆左肘,大衣就不可能同时覆盖左肩从后背垂下。

日本学界早已意识到了早期飞鸟佛像上的这种不合理的着衣表现,然而一般把它理解为是日本工匠对两种中国及朝鲜半岛着衣法合二为一进行的创作[13]。这一观点在2015年出版的有关飞鸟初期佛教的最新专著《法王的构建》(Constructing the Dharma King)中仍在传播。该书作者怀立·朗子(Akiko Walley)认为这种奇特的着衣表现可能是日本早期工匠的原创发明,或者是恰好临摹了一个佚失的中国或朝鲜半岛的模板[14]。中国或者朝鲜半岛原先存在直接模板这一假设显然不太可能,笔者认为有关日本原创性的这一解释也有待商榷。

确实,艺术创作并不一定以还原事实为第一要务。表现袈裟覆盖于座前的“裳悬座”(表二:1、3、5、6)就不具有现实合理性。但是裳悬座中高度整理和抽象化的衣襞可以增添佛像整体的装饰效果。并且通过放弃写实自然主义转而追求抽象形式化的艺术形式有利于制造出佛像和观者的距离感,从而彰显佛像的神性。而大衣的所谓“合二为一”的表现既不具有美学效用,也与教理无关,并且只有从背面——一个通常隐藏于观者视线的角度——观察时才能领会,很难想象是为了某一目的的艺术创作。

仔细观察149号佛像的侧面(封二:2),我们可以更好地理解独特服制形成的过程。和上衣搭肘式佛衣系统的佛像(图一)相比较,日本佛像的上衣边缘同样从右肩垂下,横穿过胸前。然而本该在左臂外侧形成衣角的上衣边缘却变成了三条平行的弧形衣襞向后背继续延伸。并且,左肩正面最靠近“领口”位置的那条斜形衣襞延伸到后背时,却变成了大衣衣角边缘的一部分。很明显,日本工匠对于佛衣细节的理解有重大偏差。当把149号佛像和一件早期传入日本的朝鲜半岛的露胸通肩式佛像(封二:1)相比较时,我们发现两者采用了相同的基本程式:手肘上有堆积的衣襞,同时整个肩膀被一个圆形的结构所覆盖(即露胸通肩式佛像中搭覆左肩的大衣衣角)。由此可推测,当时的日本工匠极有可能同时接收到了上衣搭肘式佛衣系统和露胸通肩式系统的中国及朝鲜半岛佛像样本。由于对于真实的佛衣缺乏了解,日本工匠们没有意识到这是两种不同的着衣样式。在复制上衣搭肘式佛像时,他们谨慎参考了露胸通肩式系统的佛像,也因此错误理解了上衣搭肘式佛像上的服饰线条的实际意义,造成了一种不合理的佛衣表现。

传统的原创性的解释暗示了一个相对成熟的佛教发展阶段,工匠有足够自信来拆解外来范本进行再创作。然而对于日本飞鸟前期佛像的着衣细节的细读说明了这种特异的服饰表现并非是工匠主观的自由创作。与之相反,我们看到的是日本早期工匠努力追求中国及朝鲜半岛范本的忠实再现,然而缺乏理解的生硬模仿导致服饰细节上逻辑不能自洽。

笔者统计属于飞鸟前期的佛像共有7件,其中属于上衣搭肘式佛衣系统的5件佛像全部存在同样的服饰表现错误(表一:佛像1—5;表二:1—3、5、6)。当时的工匠虽然成功模仿了露胸通肩式系统佛像的着衣表现,却没能正确理解更为复杂的上衣搭肘式着衣法式。值得注意的是7世纪后期佛像的服饰表达基本没有错误。般若寺如来立像是7世纪后期飞鸟后期的一件佛像(图二)。立佛在僧祇支外另披两层佛衣,其中中层佛衣搭右肘,外层佛衣从右腋下绕过搭左肘。佛像右肩的佛衣从胸口漏出,不与身体下部的佛衣相连,说明工匠充分理解了两层佛衣之间的互动。以7世纪中叶为界,飞鸟前期佛像上普遍存在的服饰错误在进入飞鸟后期骤然消失。这一有趣现象的解释将留待本文结语部分,在此之前笔者继续考察飞鸟前期菩萨像和半跏思惟像的服饰表现。

二、飞鸟前期菩萨像

服饰表达的错误同样见于飞鸟前期的菩萨像上。被认为是飞鸟前期的菩萨像现存8件(表一、表三)。这些菩萨像大多没有明确纪年,是根据风格进行的编年。

与飞鸟前期的佛像一样,这些菩萨像的风格源头也来自于北魏末、东西魏样式。北魏末、东西魏样式的菩萨通常内着僧祇支,下着裙,颈间佩尖头项链,披巾在胸前呈X型交叉。飞鸟期的菩萨像也遵循这种服饰,然而细看却也会发现许多不合理的服饰表现。法隆寺大宝藏院菩萨立像根据风格断为7世纪初。像高56.7厘米,做工精致。菩萨像的胸口刻有一道斜线。这道斜线本来代表僧祇支的边缘,应当从左肩斜下,穿过胸前,从右腋下后绕去背后。然而在这件菩萨像上,正面这道斜线被代表披巾的两条垂直的宽线所截断,停止继续延伸,并且在后背的斜线从右肩斜向左下不与正面连接。另外,菩萨的披巾按照北魏末期的传统,从肩垂下,在膝盖位置呈X型交叉。然而仔细观察的话,会发现本应在交叉后被提起,反绕过手肘再次垂下的披巾,在交叉后就被截断在身体两侧,没有和从手肘垂下的部分相连接。与飞鸟前期佛像一样,类似的服制问题,尤其是披巾的截断,在日本早期菩萨像上也非常普遍。

表三//飞鸟前期菩萨像

不同于飞鸟前期佛像上存在的明显的服饰逻辑的混乱,这些菩萨像的错误更加细微。因此,这些细微处的错误有没有可能是由于工匠对于细节的忽视造成的呢?图四是西魏的菩萨像和三国时代高句丽地域出土的菩萨像。这两尊像分别是15.2厘米和10.5厘米的小像。相比细节精致、高56.7厘米的日本大宝藏院菩萨立像,这两件造像省略了很多细节。尽管如此,它们的服饰,例如披巾的刻划都是正确的。6世纪佛教在中国和朝鲜半岛已经深深扎根,繁荣发展,民众对于佛教相关的视觉形式也非常熟悉。即使是非常粗糙的佛造像,具体的细节表现虽然可能被简化,错误的发生却不太可能。因此,对于初期日本佛造像上这种乍看形似、细看却不合理的服饰表现的最恰当解释,恐怕还是因为当时日本的工匠没有理解这些服饰线条的内在逻辑,反映了他们对于佛教造像知识的陌生。

根据笔者统计,错误的服饰表现主要集中在风格偏早的菩萨像上(表一:菩萨像1—7)。属于飞鸟后期,即7世纪中叶及以后的菩萨像上的服饰刻画则变得正确,例如658年造的菩萨立像上可以清楚看到披巾在膝前交叉后被再次提上手肘又复垂下的细节刻画(图五)。这一进入7世纪后期服饰表现错误消失的变化趋势与佛像一致。

三、飞鸟前期半跏思惟像

半跏思惟像是一种特殊的菩萨像类型,在5—7世纪广泛流行于东亚。关于半跏思惟像的尊格有很多讨论,目前还没有定论。但半跏思惟像的图像形式却是超越国界基本一致的。半跏思惟像有一个固定的模式,即菩萨像一腿垂于座前,另一腿置于垂下的腿的膝上,同时菩萨右手轻触脸颊。服饰来说,半跏思惟像一般裸露上身,下身着裙,裙襞如波浪般垂覆台座(图六)。法隆寺献纳宝物155号像(图七)与法隆寺献纳宝物149号(封二:2)、法隆寺大宝殿藏菩萨立像(图三)等风格一致,被认为是日本最早的半跏思惟像。这件半跏思惟像和中国及朝鲜半岛半跏像的差别显而易见。虽然都是半跏姿势,155号像穿汉式大袖的裙,这种服制一般是普通菩萨像的配置。并且不同于半跏思惟像右手上举轻触脸颊的惯例,这件思惟像右手前伸施无畏印。这种手印也是更多见于普通菩萨像[15]。法隆寺献纳宝物155号是现存的飞鸟前期唯一的日本制作的半跏思惟像,但很明显,它和中国及朝鲜半岛的固定模式有很大的差别。在此之后的半跏思惟像,如通常认为制作于666年的法隆寺献纳宝物156号(图八),却变得符合中国及朝鲜半岛传统。虽然156号像的身体造形仍显稚拙,如管状的四肢、不协调的身体比例,但是在图像概念上,156号的菩萨像和中国及朝鲜半岛模式完全一致:菩萨右腿置于左膝上,左手抚膝,右手抬高轻触脸颊。衣着方面,菩萨裸上身,下身着裙,裙摆垂于座上,也和中国及朝鲜半岛模式一样。相对于和中国及朝鲜半岛模式差别较大的法隆寺献纳宝物155号像,7世纪后期和8世纪的日本的半跏思惟像都在图像和着衣模式上和中国及朝鲜半岛趋于一致。这不禁令人怀疑,在制作155号半跏思惟像时日本的工匠并没有完全理解半跏思惟像的特殊尊格和图像类型,只是简单理解成了普通半跏坐姿的菩萨像。

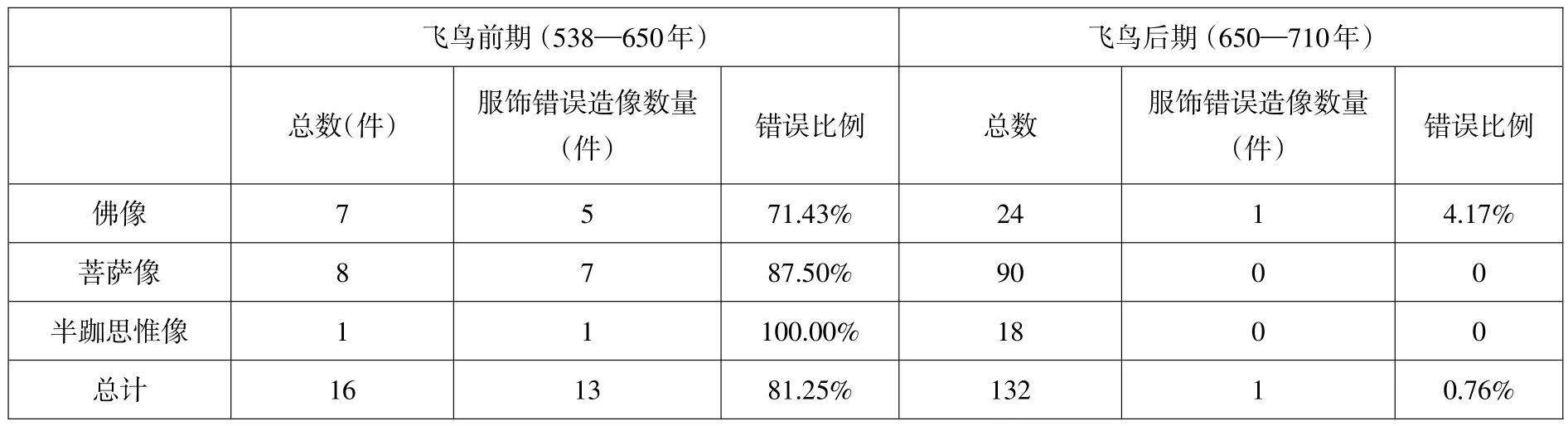

表四//飞鸟前后期佛造像服饰错误比例

四、结语

日本飞鸟前期佛教造像存世样本很少,仅16件。但是根据统计,其中13件超过八成比例的造像上存在各种各样的着衣表现的错误(表四)。当大众试图接触佛教时,佛衣或者僧衣是最基本,最直观的一个认识。因此,飞鸟前期着衣表现的普遍性错误,反映了佛教图像形式作为一种外来文化,还处在未被本土充分理解的状态,体现了佛教传播初期的发展特征。从6世纪中叶佛教公开传播到7世纪前期这段时间,虽然佛教正式进入日本已经一世纪之久,但是仍然处于草创阶段。工匠和信徒对于佛教图像的理解非常间接,知识的摄取推测主要通过从朝鲜半岛传入列岛的小金铜造像,日本与东亚大陆佛教文化的交流应该非常局限。

相比7世纪前期超过80%的佛教造像上存在错误的服饰表现,现存属于7世纪后期的132件造像中仅法轮寺的木造药师坐像有不合理的服饰表现(表四),错误率不到1%。法轮寺药师像没有明确制作年代,一般根据风格断为7世纪中叶,即飞鸟前后期过渡时期的作品。在此之后不仅佛教造像制作数量有了质的飞跃(从7世纪前期仅存不到20件到7世纪后期的132件),佛教造像的细节刻画也趋向合理。这种变化说明佛教影响在日本的快速扩张,同时民众对于佛教视觉图像的认识也有了显著提高,推测进入7世纪中叶以后留学僧遣唐使的大量派遣大幅促进了对于中国先进佛教文化的学习和佛教文物的输入。同时,7世纪初派遣的入隋留学僧也于此时陆续学成归国。《日本书纪》推古三十一年(623年)条记载:

秋七月,新罗遣大使奈末智洗尔、任那遣达率奈末智,并来朝……是时,大唐学问僧惠斋、惠光、及医惠日、福因等,并从智洗尔等来之。于是,惠日等共奏闻曰,留于唐国学者,皆学以成业,应唤。[16]

这是史料有载的第一批归国的长期留学僧。根据记录可知,惠日等归国后立刻上奏,请求召回学成的留学僧。此后,史料显示632、639、640年陆续有大量留学僧归国[17]。这些留学僧都有在中国生活学习几十年的经历,他们的归国无疑为移植大陆先进的佛教文化提供了重要助力。

7世纪中叶,日本的佛教政策方面也发生了重大变化。这一时期最为重要的佛教事件之一就是百济大寺的建立。百济大寺由舒明天皇(593—641年,在位629—641年)于639年发愿建造,是日本最初的国家寺院。它的建立标志着皇权对于佛教正式的认可和支持,在日本佛教发展史上具有里程碑式的意义[18]。此后不久,孝德天皇(596—654年,在位645—654年)于645年即位初颁布“佛教兴隆”诏,并且模仿初唐的十大德制度设立十师以统摄管理僧团。同时,孝德天皇宣布“凡自天皇至于伴造(贵族称号)所造之寺,不能营者朕皆助作”[19],充分表明了皇室对于佛教发展积极支持的态度。由此我们可以推测,进入7世纪后期,伴随着皇室的大力支持,佛教真正意义上开始在日本扎根。佛教终于聚集起有能力、规模化的信众集团,也因此催生了汲取中国先进佛教文化的需求。

传统雕刻史的研究着重于风格的溯源,通过和中国的比较阐明了飞鸟前期和后期分别来自北魏末东西魏、以及齐隋和初唐样式的不同的风格源头,然而对于佛教在日本内部的发展状况有所不及。本文从着衣的细节表现入手,通过整体观察飞鸟前期佛教造像上普遍存在的服饰表现错误,认为佛教真正开始浸透日本的时间为7世纪中叶前后。本文作为这一研究方向的初期试论,提出了一些粗略的看法,有关这一关键时段的具体情况期待日后进一步研究。

[1]百济圣明王派遣使臣向日本的钦明天皇献上经典和佛像这一事件被视作日本佛教的开始。720年编纂完成的《日本书纪》中记载这一事件的时间为552年。另一史料《元兴寺伽蓝缘起并流记资财帐》中的记载为538年。后者的这一日期目前获得较多支持,被学界普遍采用。

[2]对此最完整的说明参见〔日〕冈田健:《初唐様式と飛鳥時代後期の彫刻》,载〔日〕水野敬三郎等编《法隆寺から薬師寺へ 飛鳥·奈良の建築·彫刻》,講谈社1990年,第188—194页。

[3]有关日本史料批判这一运动的历史发展详见〔日〕石井公成:《聖徳太子実像と伝説の間》,春秋社2016年,第25—32页。

[4]现存最早的寺院记录是《法隆寺伽蓝缘起并流记资财帐》,《大安寺伽蓝缘起并流记资财帐》,都成立于747年。

[5]一些重要文献包括a.马世长:《汉式佛像袈裟琐议》,《艺术史研究》2005年第7辑;b.〔日〕吉村怜:《古代比丘像の着衣と名称—僧祇支、汗衫、偏衫、直䄌について》,《MUSEUM》2003年第587号;c.费泳:《七世纪前汉地佛像服饰研究》,南京艺术学院博士论文,2007年;d.陈悦新:《5—8世纪汉地佛像着衣法式》,社会科学文献出版社2014年。

[6]Griswold,A.B.,“Prolegomena to the Study of the Buddha’s Dress in Chinese Sculpture-with particular reference to the Rietberg Musuem’s collection”,Artibus Asiae,Vol.26,2,1963:116-124.

[7]Stanley Abe,Ordinary Images,University of Chicago Press,2002:175.

[8]〔日〕长广敏雄:《大同石仏芸術論》,高桐書院1946年,第48页。

[9]〔日〕小杉一雄:《中国仏教美術史の研究》,新树社1980年,第158—161页。

[10]闫文儒:《石窟寺艺术》,中国科学院考古研究所编《考古学基础》,科学出版社1958年,第196—197页。

[11]同[5]d,第30—31页。

[12]同[5]d,第30—31页。

[13]详见a.〔日〕水野敬三郎:《法隆寺から薬師寺へ》,講谈社1990年,第150页;b.〔日〕大西修也:《名宝日本の美术2—法隆寺》,小学馆1982年,第22页;c.〔日〕大桥一章:《法隆寺美术——論争の視点》,グラフ社1998年,第93—96页。

[14]Akiko Walley,Constructing the Dharma King:The Hōryūji Shaka Triad and the Birth of the Prince Shōtoku Cult,Brill,2015:76.

[15]石松日奈子指出张伏惠造像碑(北齐天统四年,568年)是施无畏印的半跏思惟像的例子。然而目前只发现这一例,施无畏印半跏思惟像很可能并非广泛流行的样式,不一定传播到了日本。并且张伏惠造像碑的半跏思惟像也是裸上身而不是穿汉式大袖。〔日〕石松日奈子:《北魏仏教造像史の研究》,星云社2005年,第251页。

[16]〔日〕坂本太郎等校:《日本书纪·下》卷二十二《推古天皇》,岩波书店1971年,第205—207页。

[17]〔日〕坂本太郎等校:《日本书纪·下》卷二十三《舒明天皇》,岩波书店1971年,第229、235页。

[18]〔日〕大脇潔:《飞鸟藤原京の寺院》,载〔日〕木下正史、佐藤信编《飛鳥から藤原京へ》,吉川弘文馆2010年,第204页。

[19]〔日〕坂本太郎等校:《日本书纪·下》卷二十五《孝德天皇》,岩波书店1971年,第277页。