江苏淮安金湖塔集闸墓地发掘简报

2019-05-30淮安市博物馆

淮安市博物馆

江苏金湖塔集闸墓地位于淮安市金湖县塔集镇入江水道东偏泓西侧的滩涂上(图一),2013年6~12月,为配合淮河入江水道整治工程,淮安市博物馆对该墓地进行了抢救性发掘。墓地以塔集闸为界分南、北两片墓区。发掘墓葬共计42座,其中闸南墓区10座,闸北墓区32座,分布较散,彼此之间无叠压打破关系。其中汉墓38座,宋墓1座,清墓3座。现将墓地发掘情况介绍如下。

一、汉代墓葬

(一)墓葬形制

分三类,土坑墓、砖室墓和瓦棺墓。

1. 甲类 土坑墓,36座。其中单人墓26座,双人合葬墓10座,依平面形状的不同可分两型。

A型 长方形,34座,以闸北M14、M7为例。

闸北M14 墓口距地表0.6米,整体呈南北向,方向5°。口大底小,墓口长3.4、宽1.7米,墓底长3.2、宽1.52~1.57米,墓深0.7米。填土为五花土,墓室南部有一椭圆形盗洞。葬具系木棺,单棺,位于墓室中部偏西,已朽成黑色灰痕,棺痕长2.3、宽0.8米。人骨保存情况极差,头北足南。墓底东部放置陶瓿、陶盒等,棺内放置铜钱、铜镜(图二)。

闸北M7 墓口距地表0.5米,整体呈东西向,方向90°。口底同大,长3.36、宽2.91、墓深0.75米。填土为五花土。墓底西南角和东南角有生土二层台,西南角二层台长1.12、宽0.7、高0.5米;东南角二层台长1.05、宽0.7、高0.5米。葬具双木棺,已朽,北棺长2.2、宽0.64~0.75米,南棺长2.16、宽0.65~0.71米。人骨无存。二层台间和墓底西北角放置釉陶瓿、灰陶罐,棺内放置铜镜、铜钱、铁剑等(图三)。

B型 刀把形,2座。

闸北M11 墓口距地表0.4米,整体呈东西向,方向296°。口大底小,墓口长2.9、宽0.95~1.5、墓底长2.8、宽0.9~1.4米,墓深0.6米。刀把部分凸出较短。填土为五花土。葬具系单木棺,位于墓室北侧,已朽成黑色灰痕,棺痕长2.15、宽0.58~0.6米。随葬品置于棺外南侧,有陶罐、陶盒、漆器等(图四)。

闸北M18 墓口距地表0.6米,整体呈东西向,方向85°。墓口长2.6、宽1.8~2.2米,墓底长2.6、宽1.6~1.8、墓深0.7米。刀把部分较长。填土为五花土。墓室底南北两边均有生土二层台,北二层台长2.6、宽0.1、高0.25米,南二层台长4.8、宽0.2~0.4、高0.25米。棺室位于墓室南部,葬具系木棺一具,棺痕长2.05、宽0.65~0.8米。人骨已朽,基本可辨,系仰身直肢,头东足西。遭盗扰严重,仅在墓主腰部发现印章、带钩、铜钱(图五)。

2.乙类 砖室墓,1座。

闸北M24 墓口距地表0.6米,整体呈南北向长方形,方向180°。墓口长4.5、宽3、墓底宽2.2、墓深1.86米。墓内填土上部为五花土,底部为青膏泥。墓室东、西两侧有生土二层台,均长4.5、高0.86米,东二层台宽0.3~0.44米,西二层台宽0.25~0.33米。墓室底部四周均有椁木,形成椁室,中部放置两具棺木。椁木为楠木,东椁木长3.78、厚0.08~0.17、残高0.3米;西椁木长3.9、厚0.08、高0.2米,为一中间内凹的弧形半圆木;南椁木长1.65、厚0.08、高0.3米;北椁木长1.6、厚0.08、高0.25米。墓底铺砖,基本为顺砖横向错缝平铺,穿插丁砖平砌。整砖尺寸为26×13×3厘米。棺木为松木,棺底板均为一整木制成,东棺长2.4、宽0.85~0.9米,西棺长2.3、宽0.6~0.7米。东棺西侧板为一整木板,偏移至两棺中间。人骨无存。遭盗扰,墓室盗洞填土内发现两个釉陶壶,墓室底北部砖面上放置红陶瓿、串珠、铜钱,棺板下散落放置若干铜钱(图六)。

3.丙类 瓦棺墓,1座。

闸北M17 开口距地表0.38米,整体呈东西向,方向65°。墓室由板瓦筑成,底部一片板瓦凹面向上,上叠加放置两片凹面向下的板瓦,东端用陶盆套合形成,长1、宽0.34、高0.34米。墓室内仅有少量的牙齿、骨沫和一枚铜钱。板瓦凹面光滑无纹,凸面上半部分为横向瓦棱纹,下部为竖向绳纹。墓室东部有一个灰陶罐(图七)。

(二)出土器物

1.陶器 除瓿有红陶外,余均为泥质灰陶。

鼎 2件。器身子口内敛,方唇,鼓腹斜内收,素面。标本闸北M15:3,平底。肩置对称退化立耳,作山尖状,三锥形矮短足,足根部微鼓。口径15.1、底径11、最大腹径18.8、通高11.3厘米(图八,1)。标本闸北M15:4,底内凹,肩置对称退化立耳,作凹字形。三扁足较高,足根部凸起。口径15.2、底径12.4、最大腹径18.4、通高10.9厘米(图八,2)。

盒 3件。形制不同。标本闸北M14:3,器身敛口,方唇,微鼓肩,下腹斜收,平底内凹。外壁凹凸不平,内壁有制作轮旋纹。覆钵形盖,浅腹,顶部内凹。盒身口径13、底径8.3、最大腹径15.1、通高10.1厘米;盖口径14.6厘米(图八,3)。标本闸北M14:4,器身敛口,尖圆唇,腹部较斜直,肩置对称方形短附耳,方形耳孔,面饰短斜线纹。内壁有制作轮旋纹。覆钵形盖,顶部较平。器物整体稍有变形。盒身口径13.6、底径9、最大腹径15.6、通高11.5厘米;盖口径14厘米(图八,4)。标本闸北M25:5,盖缺失,子口内敛,方唇,鼓腹,下腹斜内收,平底。盒身口径15.1、底径6.4、最大腹径17.2、通高6.3厘米(图八,7)。

壶 1件。标本闸北M27:2,侈口,叠唇,束颈,弧肩,微鼓腹,下腹斜收,底内凹。肩部对置牛鼻耳。腹部三道凸棱纹。口径12.4、底径12.4、最大腹径21.4、通高23.2厘米(图九,9)。

瓿 3件。泥质红陶,2件,形制相同。短直口,方唇,弧肩,鼓腹,下腹斜收,平底。肩部对置兽面纹桥形耳。标本闸北M29:4,肩饰两组水波纹和两组凹弦纹,口径9.8、底径14.3、最大腹径29.2、通高25.3厘米(图九,1)。标本闸北M29:5,肩饰一组水波纹和两组凹弦纹,口径10.8、底径15.4、最大腹径28.4、通高26.5厘米(图九,2)。泥质灰陶,1件。标本闸北M14:1,短直口,溜肩,鼓腹,下腹斜收,平底。肩部对置兽面纹铺首衔环桥形耳,饰两道凹弦纹。口径9.4、底径14.7、最大腹径27.7、通高24.3厘米(图九,3)。

罐 13件。分小灰陶罐、双耳罐和直口罐三类。

小灰陶罐 8件。依肩部不同分二型。

A型 4件。耸肩。微侈口,尖圆唇,下腹斜直内收,平底内凹。标本闸北M25:6,口径10、底径6、最大腹径14.6、通高6.3厘米(图八,9)。

B型 4件。溜肩。微侈口,尖圆唇,圆鼓腹,下腹斜内收,平底内凹。标本闸北M30:3,口径8.4、底径5.5、最大腹径11.8、通高6.4厘米(图八,10)。

双耳罐 3件。侈口,斜沿,短束颈,弧肩,肩部对置牛鼻耳。标本闸北M30:2,鼓腹,下腹斜收,平底内凹,素面。口径14.6、底径8.5、最大腹径26、通高23.1厘米(图九,5)。标本闸北M2:3,腹部近直,平底,素面。口径13.3、底径11.6、最大腹径27.2、通高26厘米(图九,6)。标本闸北M8:1,腹部近直,下腹斜收,底内凹,近底部拍印横向绳纹。口径15.5、底径12.6、最大腹径27.4、通高26厘米(图九,7)。

直口罐 2件。短直口,方唇。标本闸北M11:3,弧肩,圆鼓腹,下腹斜收,底内凹。下腹拍印横向细绳纹。口径20.2、底径12.4、最大腹径38.8、通高30.4厘米(图九,4)。标本闸北M27:1,鼓肩,器中腹部近直,下腹斜收,圜底。肩腹部拍印横向细绳纹,近底部拍印杂乱斜向绳纹。口径22、最大腹径28、通高31厘米(图九,8)。

盘 2件。敞口,折沿,折腹,下腹斜直,底内凹。标本闸北M20:2,口径15.3、底径6.4、最大腹径18.4、通高3.8厘米(图八,11)。标本闸北M20:4,口径14.9、底径7.2、最大腹径17.8、通高3.1厘米(图八,12)。

碟 1件。标本闸北M25:2,敞口,斜方唇,斜直腹,底内凹。口径14.7、底径6.1、通高3.9厘米(图八,8)。

器盖 1件。标本闸北M16:6,弧形盖,尖圆唇,顶部略平。口径17.3、通高3.5厘米(图八,13)。

盆 1件。标本闸北M17:1,子口内敛,斜方唇,弧腹,平底。口径24、底径22.5、最大腹径28.4、通高14厘米(图八,5)。

钵 1件。标本闸北M5:6,敛口,方唇,弧肩,折腹,下腹斜收,平底。口径12.8、底径6.1、最大腹径23.2、通高14厘米(图八,6)。

豆 1件。标本闸北M13:4,浅腹盘,子口内敛,圆唇,折腹,圜底,豆柄空心柱状,下端接喇叭形豆座,外缘宽厚,中部略凹。覆钵形盖,直口,圆唇,弧形顶。盘、盖外壁均刻划三角形镂孔纹,孔未穿透。盘径16.4、盖径17.2、通高18.7厘米(图八,14)。

灶 2件。标本闸南M6:11,长方形,中间向两侧弧出,两头方形,灶面设大小两个火眼,放置一罐一盆相当于釜甑,一端有圆柱状未穿透孔烟囱,侧面圆形不落地灶门。长27.6、宽17.8、高10.8厘米(图九,10)。标本闸北M2:4,椭圆形灶,灶面设两个火眼,一个火眼上置陶甑,侧面圆形不落地灶门。长24.8、宽 17.8、高 7 厘米(图九,11)。

2.釉陶器

鼎 5件,其中1件有盖,4件器盖缺失。依腹部不同分二型。

A型 4件。弧腹。器身子口内敛,微鼓肩,平底。器外壁原施青黄釉,脱釉严重。依足部变化分二式。

Ⅰ式 2件。三蹄形足,足跟部较粗壮。肩置对称微外撇附耳,长方形耳孔。标本闸北M29:12,足面饰三道竖线纹,器身内壁有制作轮旋纹。灰褐胎。口径16、底径12、最大腹径19、通高16.1厘米(图一〇,1)。

Ⅱ式 2件。足部退化成象征性装饰,腹底齐平。肩置对称微外撇附耳,长方形短耳孔,面饰斜线纹。器身内壁有制作轮旋痕。标本闸北M1:2,灰褐胎,覆钵形盖,平顶。口径16、底径10.8、最大腹径19.5、通高17.9厘米;盖口径17.6厘米(图一〇,4;图一二)。标本闸北M19:8,耳较短,红褐色胎,口径15.4、底径10、最大腹径18.1、通高12.5厘米(图一〇,5)。

B型 斜直腹。1件。标本闸北M29:11,器身子口内敛,圆唇,平底,三矮蹄足。肩置对称外撇附耳,长方形短耳孔,耳面饰斜线纹和卷云纹。器内壁有制作轮旋纹。褐色胎,口径16.2、底径13.2、最大腹径19、通高14.3厘米(图一〇,2)。

盒 10件。依有无器耳分二型。

A型 4件。 肩置对称短附耳。器身子口内敛,尖圆唇。器身内壁有制作轮旋纹。红褐胎,器表原施青黄釉,脱釉严重。根据腹部变化,分为二式。

Ⅰ式 1件。鼓腹。器身平面较扁鼓。耳面饰长方形纹、卷云纹、须状纹。覆钵形盖,平顶。盖内外壁均有轮旋纹。标本闸北M1:1,口径14.3、 盖 口 径 14.8、底径10、最大腹径16.8、通高14.6厘米(图一〇,7)。

Ⅱ式 3件。斜直腹,器身整体变高。肩部微鼓。标本闸北M16:3,弧形盖顶,耳面饰十字纹和须状纹。口径15.4、盖口径16.4、底径10.2、最大腹径17.7、通高17.8厘米(图一〇,8)。

B型 6件。无耳。器身子口内敛,器表原施青黄釉,脱釉严重。依足部、腹部变化分三式。

Ⅰ式 1件。斜弧腹,矮圈足,器身整体扁鼓。标本闸北M20:3,盖缺失,斜方唇。腹部两道凹弦纹。红褐胎。口径15.3、底径10.4、最大腹径17.7、通高9.9厘米(图一〇,9)。

Ⅱ式 1件。腹部弧度变小,底内凹。标本闸北M11:5,器身子口内敛,尖圆唇。覆钵形盖,弧形盖面,饰一道凹弦纹。红褐色胎,近足底处颜色较深。盖身内壁有轮旋纹,外壁施青黄釉,釉色光亮。口径15.2、底径11.4、最大腹径17.7、通高14.5厘米(图一〇,10)。

Ⅲ式 4件。斜直腹,底内凹,器身变高瘦。标本闸北M16:1,器身子口内敛,尖圆唇,微鼓肩,内壁有制作旋纹。红褐胎。口径16.2、底径11、最大腹径19、通高12.5厘米(图一〇,11)。

器盖 10件。依顶部不同分二型。

A型 2件。弧形顶。敞口微敛,方唇。标本闸北M19:2,灰色胎,外壁原施青黄釉,脱釉严重。口径16.2、通高6.1厘米(图一〇,3)。

B型 8件。平顶。敞口微敛,方唇。标本闸北M29:7,内壁有轮旋纹,外壁有凹弦纹。外壁原施青黄釉,脱釉严重。口径16.3、通高5.8厘米(图一〇,6)。

壶 15件。依口部不同分二型。

A型 8件。喇叭口。依颈腹部、圈足变化分三式。

Ⅰ式 2件。长束颈,圈足稍高,圆鼓腹,下腹斜内收,最大腹径位于中下腹。标本闸北M14:2,溜肩,肩部对置叶脉纹衔环耳,耳上堆塑卷云纹,口沿下及颈根部饰凹弦纹和水波纹带,肩饰一道凹弦纹,腹部饰凸棱纹。红褐胎,口内及器身上部施青黄釉。口径13.5、底径14.7、最大腹径30、通高37厘米(图一一,1)。

Ⅱ式 2件。长直径,矮圈足,鼓腹,下腹斜收,最大腹径上移。标本闸北M3盗洞:1,溜肩,肩部对置叶脉纹桥形耳,耳上部堆塑 “∽”形纹。口沿下饰水波纹,肩饰三组凸弦纹带。灰褐色胎,口内及器身上部原施青黄釉,脱釉严重。口径15.8、底径14.3、最大腹径31.4、通高40厘米(图一一,2;图一五)。

Ⅲ式 4件。长直颈,底微内凹,腹壁中部近直,下腹斜内收,器身整体高瘦。标本闸南M1:1,溜肩,肩置对称叶脉纹桥形耳,耳上部堆塑“∽”形纹,颈根部饰凹弦纹、水波纹,肩饰三组凹弦纹带,下腹饰凸棱纹。红褐色胎,上腹部原施青黄釉,脱釉严重。口径12.8、底径12.9、最大腹径21.7、通高30.2厘米(图一一,3;图一六)。

B型 7件。盘口壶,依盘口、腹部和足部变化分三式。

Ⅰ式 1件。浅盘状侈口,鼓腹,矮圈足。标本闸北M5:2,圆唇,溜肩,斜弧腹。肩部对置叶脉纹桥形耳,颈饰水波纹,肩饰凹弦纹。红褐胎,口内、器身上部施青黄釉。口径13.1、底径13.3、最大腹径26、通高34.5厘米(图一一,4;图一七)。

Ⅱ式 2件。盘口,束颈,溜肩,圆鼓腹呈球形,平底或微内凹。标本闸北M24:2,肩部对置叶脉纹桥形耳,口沿外饰凹弦纹,颈根部饰凹弦纹和水波纹,肩饰两组凹弦纹带,腹部饰凸棱纹。灰色胎,器身上部原施釉,脱釉严重。口径12.3、底径11、最大腹径26.6、通高31.5厘米(图一一,5)。

Ⅲ式 4件。盘口,束颈,溜肩,鼓腹,下腹斜收,平底,器身细长。标本闸南M8:2,肩部对置叶脉纹桥形耳,耳上部堆塑“∽”形纹,颈部饰水波纹和凹弦纹,肩饰三组凹弦纹带,腹部饰凸棱纹。灰色胎,器身上部原施青黄釉,脱釉严重。口径12.2、底径12.8、最大腹径25、通高34.5厘米(图一一,6;图一八)。

瓿 17件。依口部不同分二型。

A型 直口。或微侈。平沿,弧肩,平底或微内凹,肩部对置兽面纹铺首桥形耳。胎色为红褐色或灰色,器身上部原施釉,脱釉严重。依腹部变化分三式。

Ⅰ式 3件。鼓腹较尖,最大腹径位于偏上部,器身整体矮扁。标本闸北M15:7,素面,底部微内凹,口径10.3、底径14.6、最大腹径24.9、通高18.8厘米(图一一,7)。

Ⅱ式 2件。鼓腹,最大腹径下移,器形整体变高。标本闸北M29:13,素面,口径8、底径15.6、最大腹径28.9、通高25.6厘米(图一一,8)。

Ⅲ式 1件。腹部圆缓,器身变瘦长。标本闸南M6:8,耳上部堆塑“∽”形纹,器身上部饰三组弦纹带,下部饰凹弦纹。口径8.6、底径12、最大腹径24.2、通高24.6厘米(图一一,9;图一三)。

B型 敛口,斜沿。依底部不同分二个亚型。

Ba型 2件。平底内凹。器身上部原施釉,脱釉严重。依肩部变化分二式。

Ⅰ式 1件。溜肩。标本闸北M5:4,鼓腹,下腹斜收。肩部对置兽面纹铺首桥形耳。肩饰一道凹弦纹。上腹部胎灰色,下腹部红褐色,器身外壁有轮旋纹。口径8.4、底径13.7、最大腹径28、通高26.7厘米(图一一,10)。

Ⅱ式 1件。鼓肩,最大腹径上移。标本闸北M10:4,腹部圆缓,下腹斜收。肩置对称兽面纹铺首桥形耳,耳上部堆塑“∽”形纹。肩部饰三组凸弦纹带。灰色胎。口径9.2、底径14.7、最大腹径30.6、通高30厘米(图一一,11)

Bb型 11件。平底。溜肩,圆鼓腹,下腹斜收。器身上部施青黄釉,局部脱釉,依整体形态变化分二式。

Ⅰ式 10件。整体扁鼓。标本闸北M7:7,肩部对置兽面纹桥形耳,耳上部堆塑“∽”形纹。肩饰两组凸弦纹带,下腹部饰凸棱纹。灰褐色胎。口径8.2、底径13.7、最大腹径25.2、通高23厘米(图一一,12)。

Ⅱ式 1件。整体高瘦。标本闸南M8:3,肩置对称兽面纹铺首耳,饰三组凸弦纹带。腹部饰凸棱纹。红褐色胎。口径7.4、底径12.4、最大腹径23.6、通高24厘米(图一一,13;图一四)。

3.铜器

镜 共11件,除6件残朽外,余5件分四类。

日光镜 3件。圆形,半圆钮,圆钮座,宽平素缘。外区两圈凸弦纹和栉节纹,间有铭文“见日之光天下大明”,字间用“の”和“◇”形符号相隔。标本闸北M5:1,座外饰一圈向内八连弧纹,每节连弧纹与钮座间用三线或一线连接。直径6.7厘米(图一九,4)。标本闸北M7:1,座外饰一圈向内八连弧纹,四节连弧纹与座钮间用短弧线连接,每两节弧线间饰凸起实心三角纹。直径7.4厘米(图一九,5)。标本闸北M23:1,座外饰一圈凸带纹,与钮座之间用二道或三道短线连接。直径8.7厘米(图一九,1)。

星云纹镜 1件。标本闸南M2:5,圆形,连峰钮,圆钮座,缘内一周饰向内十六连弧纹。座内交替饰四个七条线组成的向内连弧纹和四条弧线纹。分内外两区,内区较窄,外区较宽,饰两道凸弦纹,间饰七星云纹和乳钉纹,乳钉共四组,一颗大乳钉周围环绕8颗小乳钉,以单线十字纹相隔。七星云纹以三条线组成的弧线相连接。共计64颗乳钉形成星云纹带。直径12.8厘米(图一九,6)。

蟠螭纹镜 1件。标本闸北M30:1,残片。窄素缘,低卷边,三道凸弦纹组成圆钮座,座上一圈铭文,仅剩“见忠”二字,座外主纹为蟠螭纹,以叶纹间隔。残宽8.5厘米(图一九,2)。

蟠虺纹镜 1件。标本闸北M15:1,残片。圆钮座,宽素缘,卷边,主纹为两个乳钉纹和三组虺纹,涡状地纹。残宽7.6厘米(图一九,3)。

钱币 分为半两、五铢、货泉、大泉五十。

半两 标本闸北M18:1,面穿均无郭,整体轻薄,“半”字头为八字形,两横等齐。“两”字上面一横较长,中间两个“人”字为一横划。背素。直径2.2厘米(图二〇,6)。

五铢 分为三式。

Ⅰ式 “五”字交笔较直,“铢”字金字四点较短,朱字上端方折,下端略圆折。标本闸北M31:3 ,面有郭,穿背有郭。钱文清晰,短而宽。直径2.5厘米(图二〇,1)。

Ⅱ式 钱文变长,“五”字交笔弯曲,“铢”字金字头呈三角形,四点略长,朱字上端方折,下端圆折。标本闸北M5:7,面有郭,穿背有郭,穿下半星。直径2.5厘米(图二〇,2)。

Ⅲ式 钱文修长,“五”字交笔弯曲,“铢”字金字头呈三角形,四点变长,朱字上下端均圆折外撇。标本闸北M24:2-1,整体轻薄,面有郭,穿背有郭。直径2.5厘米(图二〇,3)

货泉 1枚。标本闸北M24:2-2,面穿均有廓,钱文为悬针篆体。直径2.2 厘米(图二〇,5)。

大泉五十 3枚。标本闸北M23:2,面穿均有郭,钱文清晰。直径2.4厘米(图二〇,4)。

镦 1件。标本闸北M31:8,残损,器口平面呈不规则八边形,中空,饰一周箍状纹。残高2.4、宽2.9厘米(图二一,2)。

环 一组四件。三件有缺口,一件为圆环。标本闸南M2:4-1,外径1.8厘米;标本闸南M2:4-2,外径1.9厘米;标本闸南M2:4-3,外径1.9厘米;标本闸南M2:4-4,外径1.8厘米(图二一,3)。

带钩 4件。分三型。

A型 1件。标本闸北M18:3,器型较小,器身作水禽状,圆鼓腹,背有一圆钮。长3.9、宽1.4、高1.2厘米(图二一,7)。

B型 2件。瘦长琵琶形钩身,背有一圆钮,素面。标本闸北M31:2,长5.1、宽1、高0.8厘米(图二一,9)。

C型 1件。标本闸北M9:3,雁形。器身正面刻有卷云纹。长7.6、宽3.2、高1.5厘米(图二一,8)。

印 1件。标本闸北M18:2,方形双面印,侧面有方形穿孔,一面印文为“皃登”,一面为“臣登”。边长1.2、厚0.4厘米;孔长0.7、宽0.2厘米(图二三)。

4.铁器

斧 1件。标本闸北M20:1,束腰长方形,双面刃,长方形銎孔。长11.7、宽7.5厘米,銎长径3.9、短径2厘米(图二二,6)。

环首刀 4件。均残朽。圆环首,单面刃,器身断面呈三角形。标本闸北M10:2,通长33.3、刃宽2.9、环首外径5.3、内径2.2~2.9厘米(图二二,5)。

矛 1件。标本闸南M6:1,锈蚀,前锋残缺,中部起脊,截面呈近菱形。骱残,平面近似圆形。长18、宽3.5厘米(图二二,4)。

剑 10件。均锈蚀严重,无法修复。

5.漆器 6件,均为盒,全部残朽,仅剩漆皮,无法提取。

6.玻璃器

窍塞 1件。标本闸南M6:2,圆柱体。长1.5、宽0.6厘米(图二一,5)。

口琀 1件。标本闸南M6:3,磨损,近圆角方形,中间起脊,断面呈三角形。长2.5、宽1.8厘米(图二一,6)。

串珠 一串。标本闸北M24:3,共756颗,由五种规格的珠子组成。圆形珠子,分大、中、小三种:小珠子162颗,直径0.3、孔径0.2厘米;中型珠子260颗,直径0.5、孔径0.3厘米;大珠子330颗,直径0.6、孔径0.4厘米。长椭圆形穿孔珠子2颗,长1.7、宽0.7、孔径0.2厘米。柱形管状珠子2颗,长1、宽0.4、孔径0.2厘米(图二一,4)。

7.骨器

饰件 一组,六片。标本闸北M13:6,长方体,打磨较为光滑。长1.8~2.8、宽1.1~1.7、厚0.4~0.9厘米(图二一,1)。

8.石器

黛板 一组。标本闸南M1:5,石板,长方形,中部残损,两面均打磨较平整。长14.5、宽5.7、厚0.6厘米;研石,圆钮,直径3.1厘米,正方形钮座,边长3.2厘米(图二二, 3)。

石磨 一组,2件磨盘,出土时上下叠放。圆形,背面平整,正面中部略凹,两个长方形孔眼,孔径一端大一端小。标本闸南M6:10-1,直径15.4、厚2.3~3.8厘米(图二二,1);标本闸南M6:10-2,直径15、厚3~3.3厘米(图二二,2)。

二、宋代墓葬

(一)墓葬形制

仅发现1座,为竖穴土坑木棺墓,双棺合葬。

闸南M3 平面呈南北向梯形,方向160°。墓口距地表0.4米,口底同大,口端长2.6、宽1.73~2.07米。棺底板与侧板残存。东棺长2、宽0.55~0.6、残深0.3米。棺底板残朽,残长1.9、西侧板残高0.42米,板厚6~8厘米。西棺长1.9、宽0.55~0.5米,棺底板较完整,长1.8、底宽0.5、残深0.3米。侧板均残朽。人骨无存。东棺外南部有一四系罐,东、西棺内均有少量铜钱(图二四)。

(二)出土器物

四系瓷罐 1件。标本闸南M3:1,侈口,尖圆唇,短直颈微外撇,溜肩,鼓腹,下腹斜收,平底。肩置对称四系。灰色胎,口内及其器外施青釉,脱釉严重。口径8、底径8.8、最大腹径23.2、通高30.6厘米(图二五,1)。

铜钱 7枚。有皇宋通宝、绍圣通宝、祥符通宝、天圣元宝等(图二五,2、3)。

三、清代墓葬

(一)墓葬形制

共3座,均竖穴土坑木棺墓,双棺合葬,以闸北M33为例。

闸北M33 整体呈东西向长方形,方向240°。墓口距地表0.5米,口底同大,长2.5、宽1.56米。棺底板尚存,人骨朽成骨沫状,形状清晰可辨,均为仰身直肢葬。北棺长2.05、宽0.62~0.45、残高0.1~0.2米;南棺长1.9、宽0.43~0.5、残高0.1米。墓室东北角有一瓷瓶,棺板上散落若干铜钱(图二六)。

(二)出土器物

酱釉壶 1件。标本闸北M32:1,直口,方唇,折肩,直腹,平底。流、把手均残。口内及外壁均施酱釉,底部无釉,釉色透亮有光泽。腹部模印梅花图案。口径6.6、底径8.9、最大腹径11.1、通高14.4厘米(图二七,1)。

瓷瓶 1件。标本闸北M32:3,侈口,圆唇,束颈,溜肩,垂腹,平底。红褐色胎,器身上腹部施酱釉。口径5.3、底径9.1、最大腹径12、通高19.3厘米(图二七,2)。

硬陶瓶 1件。标本闸北M33:1,侈口,斜沿,尖

圆唇,短束颈,橄榄腹,平底。腹部有三道凸棱。红褐胎。口径4.2、底径5、最大腹径10.6、通高20.4厘米(图二七,3)。

铜钱 17枚。有康熙通宝(图二七,4)、顺治通宝(图二七,5)两种。

四、结语

淮安金湖塔集闸墓地时代跨越汉、宋、清,所获资料为研究该地区区域性文化、丧葬习俗及社会沿革提供了翔实可靠的材料,尤其是大批汉代墓葬的发掘,更为该地区汉代文化的研究增添了实物资料。

塔集闸墓地宋、清墓葬结构简单,墓葬形制和随葬品时段特征都比较明显。汉代砖室墓遭受过严重的盗扰及破坏,墓砖散落于地面,随葬品无存。此次发掘的汉墓均为土坑墓,单人或双人合葬。随葬品组合主要为壶、瓿、盒、罐等。根据前文对典型釉陶器的型式划分,结合同一墓葬出土典型器物的共存关系,可将其归纳为4组:

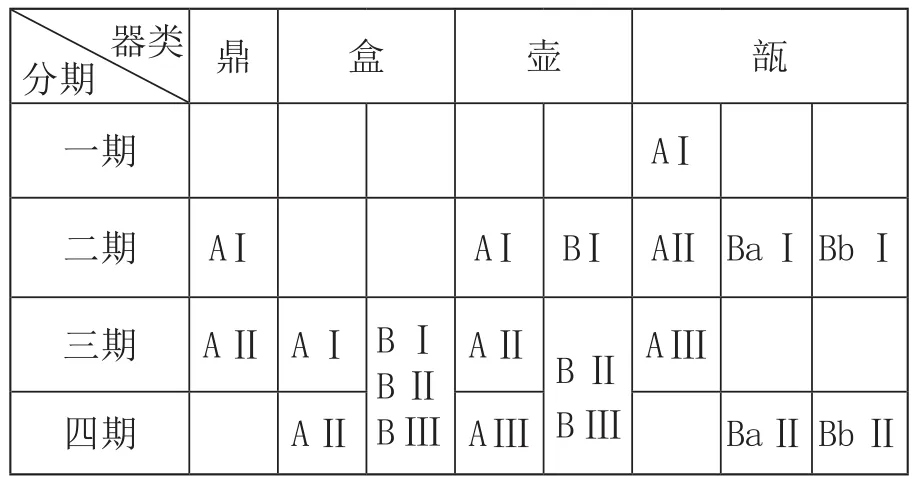

表一______________________________________________

闸北M15为一期;闸北M5、M7、M14、M29为二期,闸北M1、M3、M20、M19、闸南M6为三期,闸北M16、M11、M10、M24、闸南M1、M8为四期。四期的典型器物之间具有一定的嬗变关系(表一)。釉陶鼎足由短粗向贴附于器底近乎消失变化,器腹变深,附耳外撇程度减弱,三期之后鼎基本消失;釉陶盒腹部由浅变深,由弧腹发展到斜直腹,器身增高,附耳变短直;釉陶壶腹部由圆鼓到瘦长,圈足变矮;釉陶瓿整体风格是由扁圆矮胖,最大径大于器高,重心低,发展到浑圆,重心上移,腹部趋深,宽高比加大的趋势。这些演变规律与淮安王庄村汉墓群器物[1]分期特征基本相同:如一期的釉陶瓿闸北M15:7鼓腹较尖,最大腹径偏上部,器身整体矮扁,器耳与口平齐,与王庄村M20:2特征相同,其时代应为西汉早期,与釉陶瓿共出蟠虺纹镜也属于典型的西汉早期镜式;二期的釉陶鼎闸北M29:8、釉陶壶闸北M14:2和釉陶瓿闸北M29:13,与王庄村M36:9、M14:8和M36:6都属于同类器,同期的还有连弧纹日光镜,宣帝五铢钱等,应属于西汉中期;三期的釉陶鼎闸北M1:2、M19:8有在器底贴退化矮蹄足的做法,类似形制在王庄村墓地三期中也有发现,属于同一时期特点,时代应为西汉晚期;四期的釉陶壶闸南M1:1和釉陶瓿闸南M8:3在王庄村墓地中也能找到同类器物,如釉陶壶M67:5、釉陶瓿M53:1,同期部分墓葬中还有“货泉”、“大泉五十”出现,因而判断其时段应在新莽至东汉早期。

综上,塔集闸墓地汉代墓葬所出釉陶器与淮安本地、扬州、安徽东部等地区汉墓[2]所出釉陶器基本相同,是长江下游地区较为常见的器型。闸北M17的瓦棺葬使用板瓦与陶盆组合作为葬具,此现象在汉代中原地区较多见[3],而江苏地区汉代的瓦棺葬目前较为少见。此外,在墓地旁河道两侧采集到大量的筒瓦、板瓦、碎陶片、井圈等汉代遗物。可见该地汉代时不仅仅是作为墓地使用,还具有同时期的居住和生活遗存,是一个集生活区和墓葬区为一体的聚落遗址。关于其具体性质的准确判断,还需要更多考古发掘工作。

执 笔:胡 兵 薛玲玲 赵李博

[1]胡兵.江苏淮安王庄村汉墓群的发现与研究——兼谈淮安地区汉代土墩墓[J].东南文化,2016(5).

[2]这类汉墓材料较多,如 a.南京博物院 .江苏盱眙东阳汉墓[J].考古,1979(5).b.淮安市博物馆 .江苏盱眙仁昌汉墓发掘报告[J].东南文化,2014(4).c. 淮安市博物馆.江苏淮安山头遗址墓地发掘简报[J].考古与文物,2010(6).d.南京博物院 .江苏仪征烟袋山汉墓 [J].考古学报 ,1987(4).e.安徽省文物考古研究所 .安徽天长县汉墓的发掘[J].考古 ,1979(4).f.安徽省文物考古研究所 .天长三角圩墓地[M].北京:科学出版社,2013.)等.

[3]黄帆.论汉代瓦棺葬[D].中山大学硕士学位论文,2012.