基于实证研究的科技新词的认知与翻译

2019-05-24陈香美

陈香美

(闽江学院 外国语学院,福建 福州 350108)

0 引言

科技新词指的是用于命名科技研究新突破、新发现的词汇,它们是科技信息传播的重要文字载体。这类词汇往往还未被收录到词典中,面对新词,译者常常不知所措,因为从词典、书籍和网络上查不到参考译文,又不能避而不翻,若不注意翻译方法和技巧,便常常会出现误译,新词翻译是一项费力难讨好的活 (刘夏青 等,2016:97;杨全红,2003:70-73)。王守宏(2012: 12)指出新词的翻译是一项没有前例可循的工作,其翻译本身就是一种创造性的工作。此外,跨语系的新词翻译还存在不能像同语系间的翻译那样可以直接借用新词的形或音来翻译的问题。虽然科技新词的翻译是一项困难与重要性兼具的工作,但纵观中国知网所出版的文章,国内目前关于科技新词的研究主要从词汇构成、特点、文化内涵以及研究的发展方向来阐述,鲜有立足于读者的认知方式,以实证的方法来探索新词的译法。

翻译新词相当于向目标语读者推介新的概念,也是一个让目标语读者接受和理解新词及其所指的过程。从新词翻译的过程看,译者需要理解新词,然后再转化其为目标语。经过翻译后的新词必须符合目标语言读者对新事物的认知模式,而不能“字对字”转换,造成“死译”。不论新词如何翻译,原文和译文都指向相同的实物,不同的只是两种语言对该实物的描述。例如“lap-top”与“笔记本电脑”、“rugby”与“橄榄球”,两组对应词都分别有相同的所指,但是英汉语言在描述同一所指的时候,表述的侧重点不同,汉语侧重于形状与属类,而英语则侧重于其他方面。这也体现了两种语言的使用者对同一事物的认知差异。

在翻译新词的过程中,译者往往会因为源语言的“禁锢”而难以给出理想的译名。因为新词的表述方式顺从源语读者的认知,但不一定符合译语读者的认知。既然翻译新词相当于向目标语读者推介新事物,让目标语读者认知新事物,因此译文能否遵循认知规律、顺“认知之道”而行,显得尤为重要。

本文以实证研究为基础来探讨母语为汉语的被试对新事物的认知模式与名称的确定,并在实验的基础上进行认知理据分析,从而为新词的汉译提供认知语言学的视角。同时,由于人类对事物认知的复杂性,本文选取的新事物均为科技新事物,从最大程度上排除文化因素及其背景知识的干扰。

1 实验目的与方法

实验的目的在于探索以汉语为母语的人们对新事物的认知和命名的模式。通过观察他们对新事物的认知和命名模式来为新词的汉译提供参考。

本实验选取五个科技新产品作为测试内容。每个科技产品配备三幅不同的插图:第一幅图片不附带文字说明,第二幅附带少许简介(主要内容是材料、生产工艺和用途等产品的本体信息),第三幅图片在第二幅图的基础上附带了详细的介绍及使用说明。每一幅图片及其文字说明分别占一个问卷页面。测试过程要求被试根据每一幅图片的内容对图片所指的产品进行命名,同时对自己的答题进行从“极度肯定”到“完全不确定”的犹豫度测评。犹豫度分为九个等级(9为极度犹豫、8为非常犹豫、7为比较犹豫、6为轻度犹豫、5为半信半疑、4为轻度肯定、3为比较肯定、2为非常肯定、1极度肯定)。被试还可以根据具体情况保留小数点后2位数字来自评犹豫程度。答题过程受到监督,被试不得在未完成当前测试的情况下跳到下一幅图,且答题结果不得更改。通过探究被试在不同信息量背景之下的认知情况,同时结合犹豫度调查来发现被试在给出较为肯定答案时对新事物的定名方式。考虑到被试专业背景各异,因此本试验所使用的科技产品图片均贴近日常生活,或者即将进入人们的日常生活当中。

被试对问卷图片的认知情况大体可以分为两大类:被试未曾见过图片中的科技产品和被试已知晓甚至使用过图片中的科技产品。前一种情况,被试给出正确名称的可能性十分小,且对同一科技产品的三幅图往往会有三个不同的描述;在后一种情况中,被试可能会在第一张或第二张图片中就给出准确的名称。鉴于实验研究的是被试对新事物的认知以及描述,因此必须排除后一种情况。在此基础上,我们还排除了答题不全和字迹模糊不可分辨的测试卷。

实验请到的被试是就职于高等院校的110名教职工。被试的年龄在24—40周岁之间,从事的专业方向涵盖理、工、文、史、哲、法、管理,男女比例为1∶0.86。被试分为10人一组,由专人进行答题讲解和过程监督。每位被试在问卷结束以后都可获得一定数额的微信红包奖励。经过对不合格实验结果的筛选,本实验共得有效测试卷100份。

2 实验数据分析

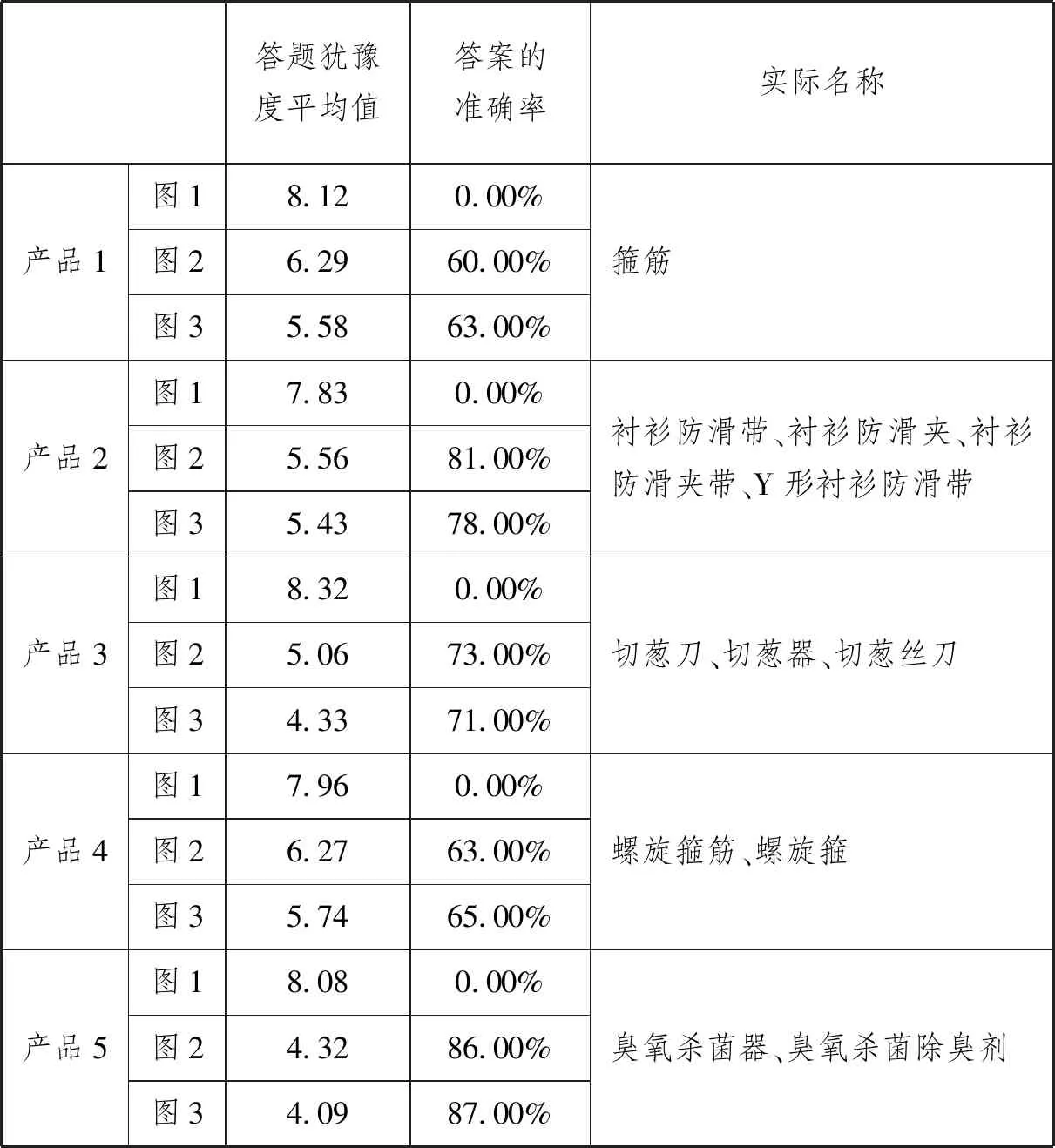

本实验探讨的主题是被试对新事物的认知以及对其名称的描写。实验以测试为手段,通过差异化的信息来考察被试在不同信息背景之下对新事物的认知模式。我们对被试命名各新产品的三幅图的准确度和犹豫程度进行统计。命名准确度可以反映被试对新事物的认知与实际的偏差,犹豫度可以反映被试对产品命名的肯定程度。对各幅图片进行准确度和犹豫度统计可以反映被试在不同信息背景之下对新事物的认知模式。准确度按照给出正确答案的被试人数的比率进行百分比统计;犹豫度按照被试在卷面的自测犹豫度的平均值进行统计。统计结果如表1所示:

本次测试所提到的部分科技新产品,因名称还未标准化而存在名称多样化的问题。因此表1最后一栏中列出了五种产品的多个名称。只要被试在测试卷中提供与其一相符的答案就视同为正确答案。

从表1的数据中我们不难发现被试在对三幅图进行作答时的犹豫程度随着信息量增大而递减。被试在对第一幅图进行命名的时候犹豫度最高,达到8.062。根据犹豫度值,我们对被试答题的具体情况进行了浏览,最终发现被试在对第一幅图片所指的科技产品进行命名的时候给出的答案非常不统一,且答对率极低。被试对图1的作答情况可以充分反映出范畴化的认知特点。由于被试的背景知识都不相同,他们在对图1进行范畴化的时候因为信息不足而不确定究竟要将其归类到哪个范畴中,因此被试十分犹豫而且答案不一。认知语言学认为范畴化是人类最基本的认知方式(Fiske et al., 1991),但是在图1阶段,被试的范畴化体现出不准确和多样化的问题,因此得不出较为统一的名称,而且被试对结果还存有很大疑虑。就科技词汇力求简明、单义、准确(冯志伟,1997:1-2;沈群英,2015:9;王华树,2015:17)等特点而言,单纯的范畴化确实属于被试认知新事物的方式,但基于范畴化得出的名称并不满足术语词汇的基本要求——简明性和准确性。秦裕祥(2008:113-120;2014:23)提出次范畴和多层次范畴,但如果完全按照多层次范畴来对新词定名,势必造成新词术语名称冗长,与术语名词的简洁性要求背道而驰。因此,范畴化是人们的认知方式,但并不能依此来为新词定名。

表1 测试结果统计

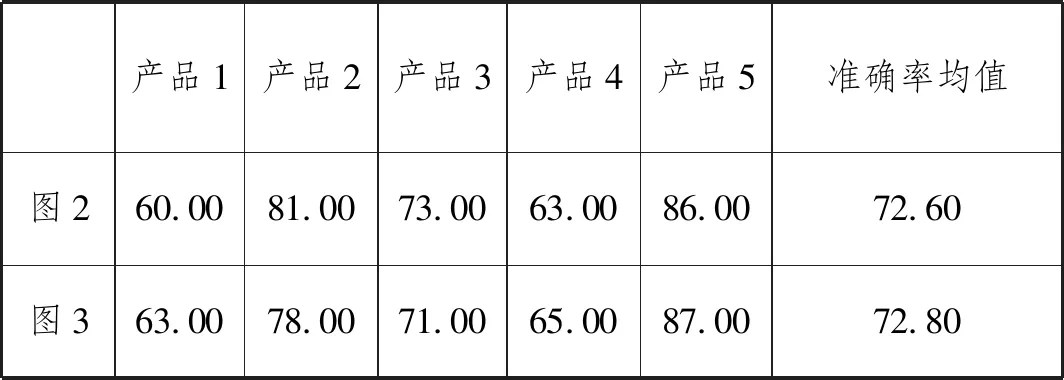

从表2、3的数据中,我们可以发现,被试在作答2、3图的时候相对图1在犹豫度上有了很大程度降低,同时准确度也有很大提高(详见表2、3)。通过数据对比,我们不难发现被试在图2、3中的准确率相差不大(不超过3%),准确率的平均值相差不大,分别是72.60%和72.80%,相差仅为0.2%,相对于有效被试的数量高达100人,可谓相差甚微了。从图2和图3的两组数据的对比可以看出,大部分被试得到的信息量越大,答题准确率就越高。尽管如此,信息越多,准确率反而降低的情况也同时存在,比如被试在产品2和产品3中的表现。

从整个实验的结果来看,表1中所体现的范畴化属于被试的认知方式,但此时被试对所认知的事物存在很大疑虑,因此不能作为被试对新事物的定名方式。被试在图2和图3具有文字说明的不同信息背景之下,对新事物的定名疑虑程度降低,但并不意味着信息越多就会带来更正确的译名,相反,信息量越大可能还会干扰被试的认知,反而降低被试的答题准确率。在对被试的答题情况进行详细浏览之后结合图2和图3所提供的信息进行分析,我们发现被试在图2阶段基本上以科技新产品的本体信息作为命名的依据,例如材料、制作工艺等;而在图3阶段,有部分被试对产品的名称做了更改,依据在图2的基础上的图3的信息,比如产品的直接服务对象,产品的使用方位等进行图片命名;此外实验所选取的新产品未经标准化定名而存在多种命名方式,虽然部分被试在图2和图3阶段对产品的名称进行了更改,比如将“切葱器”改成“切葱刀”等,但仍属于准确答案。通过数据统计,我们不难发现:被试并不完全依赖全面化的信息来对新事物进行定名;信息越多反而可能影响定名的准确性。

表2 三幅图片总犹豫度平均值

表3 图2与图3的定名准确率平均值(单位:%)

3 实验结果的认知理据分析

我们从实验结果中发现:定名过程不以范畴化为手段,但是以范畴化为认知基础,是在对新词的所指有所理解的基础上再进行名称描写。王寅(2012:20)将这一过程定义为“现实-认知-语言”的过程。认知-语言的过程是人们从理解事物到描写该事物的过程,在这一过程中人们不可能对新事物面面俱到,而会有所聚焦,并且以此作为描写的立足点。这个聚焦点常常就是该事物认知域内较为典型、能够代表该事物的特征。在实验中,被试就是立足于这个特征来对新事物的名称进行文字表述;这一特征还会随着被试对该事物了解的深入而发生变化,正如被试在实验中会因为产品相关信息的增加而变换产品的名称。从认知角度进行分析,我们知道,事物是一个复杂的综合体,其中包含构成该事物的各种特征,而人们在认知事物的过程中也存在不同的认知视点或者注意力,在不同的视点之下,人们对事物可能存在不同的解读,这样也就造成人们对事物的不同描述,从而产生不同的名称。在本实验中,被试对图2和图3中的作答在这一点上体现得尤为明显。被试因两幅图的信息更多而转移了认知视点,反而做出不正确的定名而降低了准确率。

关于认知视点问题,Tversky(1996:463)从认知活动的视角出发认为:它是指人们在观察一个物体或者一个空间场景的时候,必然会从某一个角度进行观察。Talmy(2000:217)认为人们选择某一个视点来全局地看待整个场景-场地特征、距离以及布置的方式。人们在特别地关注某一个视角的时候注意力也转移到某个特定的事物或者点上(李福印,2008:243)。Talmy(2000:218)关于注意力问题,提出“注意力窗口化”(the windowing of attention)的观点,指出说话者可以根据不同的目的将听话者的视点转移到场景中不同的部分。王寅(2014:19)指出:“在英译汉时,译者常在翻译过程中‘突显’受众对象,尽量让译文能被中国读者读懂,且读得流畅。”在翻译过程中,译者不应机械地顺从原文的认知视点,适当转移认知视点是必要的。

通过实验,我们发现被试在定名新事物的时候有特定的认知视点,并立足于此视点对事物进行命名。被试在对每个产品的图2和图3进行分别作答的时候,因为背景信息量的差异造成被试的认知视点差异,因此对新事物的描述也产生差异。图3的背景信息更多,有时反而会因此而转移了被试的认知视点。正如被试对产品2和3的答题情况就属于信息过量而导致部分被试转移了原本正确的视点,进而关注其他视点来描述产品的名称,从而降低了被试答题的准确率。被试对产品命名的过程实际上也是一个认知并且聚焦产品某方面特征并以此进行描述的过程。同时被试对产品的认知视点也因人而异,也很可能与产品命名者对产品的认知视点不同。这也就意味着要得到正确的名称,被试就应当适当调整认知视点,对事物进行再聚焦,立足于新的认知视点对事物进行描述。

4 实验结果对新词翻译的启示

通过实验,我们不难发现人们对同一事物存在认知视点的差异,也因此对事物会有不同的语言描述。在实验中,我们发现哪怕同一母语的被试因为背景信息的差异对同一事物也都存在不同的认知视点和定名方式,而且认知视点还会随着背景知识的多少而发生变化。由于语言、文化和背景知识的差异,不同语言使用者对同一事物有不同的描述也是在所难免的,“因为每一个事物对象,都是多维的,在不同的认知域中可能会表现出不同的属性”(陈忠,2006:135)。

从翻译角度来看,由于英汉语言文化的差异,两种语言使用者在同一事物上存在不同的认知视点,因此对该事物的描述也不尽相同(沈再英,2004:205;石春让,2009:61),这就要求译者在翻译的过程中不应过度地顺从原文,而需要适当地调整认知视点,以不同的视角来为目标语读者呈现更符合他们认知习惯的译文。比如英语中的“rugby”一词,译为汉语后是“橄榄球”。查阅牛津在线词典,我们可以发现“rugby”一词借用了该球类的起源地名称“Rugby School”(OxfordDictionaryOnline, April 29, 2018),作者在对其命名时的认知视点落在该球类的起源地上,并以此命名;其汉译文“橄榄+球”的表达法是在范畴化“rugby”的属类的基础上参照其外形来命名的。相对于英语使用者立足于球类的起源来表达“rugby”,译文的表述可以体现出人们的认知视点落在“rugby”的外形与属类之上。

新词翻译存在译者和原文作者对新词指称物的认知视点一致和不一致的情况,体现在语言上便是表述上的异同。如果两种语言的使用者对新事物有一致的认知视点,那么只要有对应的表达法,双语转换就不存在太大困难。倘若认知视点不一致,或者缺乏对应的词汇,那么译者就必须考虑适当转换认知视点来重新认知和描写事物。换言之,当透过某一视点无法达到翻译目的时,译者可以适当转换视角,选择其他视角和其他视点来进行翻译。对译者而言,翻译活动不应为原文语言所困,而应当按照目标语使用者的认知视角对新事物进行定名和描写,能够从源语言文字中“脱壳”出来,真正达到两种语言间的相互切换,而非“字对字”式的“死译”。这就在很大程度上要求译者能够从原文所框定的认知视点中跳出来,用适合目标语读者的认知视角来解读原文所指,从而给出恰当的译文。表4中给出了六组新词,内含释义、新词认知视点、译文及其对应词的认知视点。以下就以这几组词语为例来说明在翻译中译者该如何转换认知视点,达到传译的目的。

表4中罗列的新词及其英语和汉语译文各三对。前三对属于非文化负载词汇,后三对则属于文化负载型词汇。“stirrup”的定名属于借用。它外形酷似“马镫”而直接借用了“马镫”一词的英文,它与马镫属于联想关系。该词进入汉语之时,其译名并没有直接按照其原文逐字翻译,而是立足其功能与材料进行重新定名,译为“箍筋”;“hooping”一词本身也是借用了hoop(圈形物)旋转时的形态,而其汉语对应词则是以指称物安装固定好之后的外形和材料进行的描写:螺旋绑扎在架立筋上形成圆柱钢圈,称之为“螺旋箍”;“archer fish”一词则是根据该鱼类捕食的过程来进行的描写:将捕食的过程比作猎手射杀猎物,因而得名;而其汉语对应词则立足于该鱼类的捕食特征:通过喷射水柱来捕杀猎物,称之为“射水鱼”。后三个中文词汇及其对应词都属于营业场所名称的翻译。三个词汇都颇具韵意,其中的内涵都比较丰富,要将其译为英语,既要满足简洁性的要求,又要达意,可以说困难相当之大。但是三个英文对应词不但达意,还韵意深长。“Yeah, We Are Young!”不但可以体现夜店消费者年轻的特征,更像口号一般起到“徕客”的作用,与原文具有异曲同工之效。它与原文的差异在于原文从文字指称的韵意来传达夜总会的内涵,而译文则从原文的发音出发来达到同样的效果。“古代饭堂”则模仿“the barber’s”“the doctor’s”等类似的表达法,成功地将其英文表达为“the good days’”,以音译义,将认知视点从全局化的韵意转变为“发音+本体属类”;“磨咖啡”将词组分为两个部分:“磨”与“咖啡”,对“磨”的认知被转换到发音上,“咖啡”一词采用直译的方法。重新组合之后的“more coffee”成功地从原文中“脱壳”,既表达了原文中的韵意,又朗朗上口。

在翻译类似夜店名称“夜未央”这种语言文化内涵过于丰富的表达法的时候,译者容易被原文文字所困,但又必须给出符合“信、达、雅”标准的译名。这种情况,译者不好随意将这样的内容全都付诸音译,或者意译;从认知视点转变的角度进行翻译,不但可以帮助译者解决翻译的问题,还可以在理论层面强化译者对此类问题的理解。认知视点的研究对没有现成译文参考的新词的翻译实践具有很大意义。它可以扩充译者的认知视阈,让译者从更宽广的视野来选择适合目标语读者认知的译文。从例子中可以看到,实验结果不但可以应用到科技名词的翻译上,还可以扩展到非文学翻译领域。

表4新词翻译中的视点转移

5 结语

本文以实验的方式揭示了人们对新事物的认知方式和命名方式是存在差异的。范畴化是人们认知事物的方式,但范畴化过程属于归类,过于粗略而不能以此作为命名新事物的方式,而衍生于范畴化理论的次范畴或多层次范畴让定名过于细化,亦与术语词汇的名称原则相悖。同时实验还揭示了被试是透过认知视点来认知新事物并进行命名的,背景信息的多寡会在一定程度上影响被试的认知视点。借助实验的结果,本文阐释了认知视点在人们对新事物定名过程中的作用,指出不同语言使用者对同一事物是存在认知视点差异的,从而造成他们对该事物的定名差异。在新词翻译的过程中,遇到对应语缺失,或者文化背景缺乏等原因而导致可译度很低的情况也是在所难免的。要解决此类问题,译者可以在对新词有足够了解的基础上适当转换视角来解读该事物,另辟蹊径,从符合目标语读者认知习惯的视角来解读新词和翻译新词,以“顺认知之道”而行。

由于篇幅的限制,本文并没有继续深入探讨特定类型新词的具体翻译方法,进而为特定新词的翻译提供更为实质性的参考。后续的研究可以以语料库为手段,通过不同版本词典的新词收录来探讨近些年特定类型新词翻译的特点,以及在英汉两种语言背景之下,人们对新词的认知存在哪些差异,从而为新词翻译提供历时的资料和证据。