多模态视阈下的国家安全话语分析

——以中美警察形象宣传片的对比分析为例

2019-05-24潘艳艳

潘艳艳

(江苏警官学院 基础课教研部,江苏 南京 210031/南京师范大学 外国语学院博士后流动站,江苏 南京 210024)

0 引言

作为一种社会实践,话语指“特定历史和文化关系中人们运用语言及其他手段和渠道所进行的具有某种目的和效果的社会交往活动”(施旭,2017:5)。话语在国家安全方面的重要性用“一言可以兴邦”“一言可以丧邦”即可说明。周恩来总理曾说过:“国家安危,公安系于一半。”然而,由于近年来警察形象危机频发,使得警察机关的执法能力和公信度备受考验。“当警察执法形象弱化到一定程度时,就难以保证社会秩序结构的稳定,这时就会出现治安失控,社会动荡。”(周寅,2009:125)由此可见,作为国家安全的重要组成部分,有关警察形象的话语急需研究。

然而,就警察形象目前的研究现状来看,从事研究的基本是警界学者,研究角度也多为传播学角度,如李恒、周密(2017)探讨了警察应当充分借助自媒体平台打破“刻板印象”,强化警务自媒体建设,有效利用非官方自媒体效应,主动开展舆情引导等工作,塑造出正面、立体、丰富的警察形象,进而掌握舆论引导的主动权。宋琳琳、段相君(2015)进行了涉警网络舆情传播与警察形象保卫策略研究,指出公安机关在新媒体环境下,应科学认识、正确对待涉警网络舆情,转变观念,完善机制,快速反应,顺势而为,牢牢掌握工作主动权。王子元(2013)从传播学的角度探讨在警察队伍自身建设和对外传播两方面寻求有效对策,从而实现良好警察形象的塑造。

以上研究从体制和传播对策方面进行论述,但在形象树立和传播中,采取哪些具体的话语策略或符号等并没有展开深入的探讨,缺乏实际操作层面的具体建议。也就是说,怎样具体运用语言、图片、视频、微电影等符号资源和媒介实现警民有效交流,从而建构积极的警察形象,目前急需进一步深入研究。当前,话语交流形式已经呈现出多模态、多元化、多媒介特点,话语已经超越了纯粹的口语声音表达形式,进入了多模态并存、多模态交叉、多模态混用的时代(代树兰,2013)。那么,国家安全话语的研究也必然是需要在多模态视阈下进行,从而将语言、图像、色彩、手势、声音等多个符号模态纳入研究范围,将隐性的话语事实、规律、关系等揭示出来,赋予不清晰或存有争议的话语对象一定的意义,同时也为社会实践活动提供相关的话语指导和建议。

因此,本文从多模态话语分析的视角,针对目前警察形象传播的主要方式和媒介特征,以中美警察形象宣传片为分析对象,根据宣传片的语类特征,结合社会符号学、电影理论和传播学进行分析和讨论。为中国警察形象传播与改善这一话语实践提供一定的借鉴。本文的分析对象分别是2017年5月公安部宣传局推出的中国警察宣传片《因为有你》和美国2018年1月推出的警察形象宣传片。

1 理论背景

多模态话语分析的蓬勃发展以Kress & Van Leeuven( 1996)出版的《阅读图像——视觉设计语法》(ReadingImages:theGrammarofVisualDesign) 为标志。经过20多年的蓬勃发展,多模态话语分析的研究对象从漫画、广告、电影海报、网页等静态多模态语篇扩展至影视作品、电视访谈、舞台演讲、课堂教学等动态多模态话语篇。目前主要有九个研究路径:系统功能语言学多模态话语分析、社会符号学、多模态认知分析、多模态互动分析、会话分析、地理符号学、多模态民族志、多模态语料库分析以及多模态感知分析(潘艳艳 等,2017)。这些研究路径在理论基础、研究方法、目的和关注点上不尽相同,但本质上都是探索语言和其他符号模态如何共同作用从而实现人类交际活动的。多模态话语分析对象和研究路径的多样化体现了该研究领域的多学科性和跨学科性。这两个特性使我们可以根据分析对象的语类特征,融合、借鉴不同的学科和理论,进行更加合理的分析。本文的分析对象是宣传片,涉及画面、语言、声音等多种符号特征,主要借鉴社会符号学以及电影研究、传播学的相关理论。

社会符号学(Leeuwen,2005;Kress,2010)强调符号意义的社会性,认为符号使用者的意图、兴趣决定他们对符号资源的选择,因此意义是选择的结果。社会符号学将语言符号之外的其他符号系统(例如:图像、数字、色彩和面部表情等)纳入研究范围,旨在发现各种符号模态的普遍规律,致力于描述每一种模态在多模态语篇中的功能,模态之间的关系以及模态意义形成过程中的社会和文化因素。但是在众多符号模态中,图像和文字仍然是最主要的信息载体和主要研究对象。

视觉语法(Kress et al.,1996/2006)是社会符号学的主要理论,该理论借用Halliday(1994)的语言三大功能假说(语言的概念功能、人际功能和语篇功能),同时借鉴电影研究的相关理论,提出与这三大元功能相对应的视觉图像分析的三个层面:图像的再现意义、互动意义和构图意义。根据Kress & Van Leeuven(2006:114-115)图像的再现意义表征图像中人物、地点和事件之间的交际关系或概念关系。图像的构图意义包括三个方面:信息值、显著性和框架。图像的上下、左右、中心和边缘分别传递出不同的信息值。显著性表明图像中的成分可通过被放置在前景或背景、相对尺寸、色调值的对比、鲜明度的不同等方式体现出吸引观看者注意力的不同程度;框架指的是图像中有无空间分割线条,这些线条表示图像中各成分之间在空间上被分离或被连接的关系(Kress,1996:114-115)。

图像的互动意义体现观看者与图像参与者之间的特定关系,主要通过(目光)接触、距离和视角三方面的共同作用,构建出观看者和再现内容之间复杂、微妙的关系。接触是指图像参与者与观看者通过矢量(目光)和面部表情建立起来的一种互动关系。当参与者目光直接注视观看者时,属于索取类图像,这样的构图有两个功能,一是形成和观众的直接交流;二是构成了“图像行为”,要求和观众建立某种社会关系,寻求观众接受、赞同他们的观点和想法。图像参与者与观看者之间没有目光接触,则属于提供类图像,观看者只是接收信息的一方。

社会距离通过镜头取景的框架大小得到体现。图像参与者和观看者之间的关系越是亲密,镜头取景的框架越小,一般近镜头或特写镜头揭示一种亲密的个人关系和特定的情感;而长镜头取景的框架大,揭示了一种疏远的社会关系。视角主要体现态度意义和权力关系。视角分为水平视角和垂直视角。水平视角分为正面和斜面视角,电影中多数场景都会采用正面视角,可以带给观众身临其境的感觉。对于垂直视角,如果图像参与者是从很高的角度被拍摄(俯拍),说明观看者地位较高,那么观众是从权力的视角观看他们;如果是从低角度拍摄(仰拍),则表示图像参与者处于强势的地位,从权力的视角看观众;如果图像和观众的视线持平,即平角角度,那么双方是平等关系,没有权力的差异。

社会符号学有关图像互动意义的论述表明,作为批评话语分析的一个流派,社会符号学关注不为人所注意的、日常使用的符号模态的社会效应和意识形态效果,强调多模态话语的“批评”作用,即对多模态语篇在设计、生产和传播过程中权力和意识形态的作用进行揭示。

2 国家安全话语的多模态分析框架

根据现有成果(2003—2015年11种外语类CSSCI刊物)的研究类型,程瑞兰、张德禄(2017)把多模态话语分为理论研究、应用研究以及综合研究三类。理论研究指理论思辨、理论探索与理论框架建构(张德禄,2009;冯德正,2011),此类成果占主导地位,占总量的63.40%。应用研究指用多模态话语分析理论来解决其他学科问题的研究(张德禄,2010;许吟雪,2016),占总量的23.6%;综合研究指理论研究和应用研究相结合的研究类型(姚银燕 等, 2013; 张德禄,2017;潘艳艳 等,2013;潘艳艳,2017),只占总量的13%。笔者认为,尽管理论研究占了很大比例,但是这些理论研究并没有在后续的应用研究中得以广泛运用,同时,也许是限于篇幅,理论研究中提出的理论框架本身也没有详细的例示以证明其分析框架的可行性和有效性。部分应用研究存在的问题则是将理论框架不做任何调整和改变,也较少考虑具体的语类特征,直接生搬硬套到分析对象上,结果是对多模态话语的“再描述”,而不是分析,得出的结论通常不够深入和令人信服。综合研究类由于既要理论创新,又要运用,同时限于篇幅,很难面面俱到,存在一定的难度。

事实上,在分析某一具体语篇的时候,“主要还是采取‘拿来主义’,不论是哪派的语言理论或方法,只要能用于分析语言、权利和意识形态的关系并产生令人信服的结果,都可以运用到批评话语分析中”(辛斌,2005:54)。同理,多模态话语分析的诸多分析路径和理论框架为我们提供了一个工具箱,具体使用哪些工具,取决于分析对象的语类特征。也就是说,不论是理论探索还是应用,要针对不同的语类特点来选择分析的意义要素,构建适合特定语类的分析框架,同时结合该语类所涉及的其他学科的相关理论进行有重点的分析和解读,避免简单的描述或“再描述”。

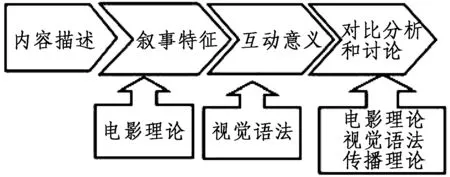

本文的分析对象是警察形象宣传片,宣传片针对不同目标观众有重点、有针对、有秩序地进行策划、拍摄、录音、剪辑、配音、配乐、合成输出,制作成片,目的是为了说服目标观众,获得认同,进而接受某种思想、产品或服务(潘艳艳,2017)。从传播学角度来说,宣传的成功与否很大程度上取决于其信息的传播效果。Lasswell(1948)提出“传播五要素”,即传播主体、传播内容、传播渠道、传播对象和传播效果。在前三个要素明确的情况下,最后两个要素就是研究的重点,即宣传片要和观众建立什么样的关系,实现什么样的劝说效果。因此本文主要借鉴社会符号学在互动意义方面的论述以及电影研究、传播学的相关理论构建分析框架,如图1所示:

图1 动态多模态(视频类)话语分析框架

2.1内容描写和叙事特征分析

视频类多模态话语的描写主要借鉴影视作品的层级分类。影视作品一般包括六个层面: 帧、镜头、场景、序列、阶段和类型。帧为最基本的分析单位,是一个镜头的代表性静止画面,根据不同的时间段剪切而成。镜头是摄影机所拍摄的内容。一系列的镜头构成某一个场景,一系列的场景根据主题或逻辑关系构成序列。序列之间进行组合构成阶段,如开头、中间或结尾。由阶段再构成影视作品所属的类型。具体分析时,要根据具体情况选择相应的层面进行描写。由于本文所分析的宣传片很短,语类特点和交际目的明确,因此本文的分析以帧为基本单位,主要围绕场景和序列内容进行描述,分析两个宣传片叙事特征。

2.2互动意义分析

在上述内容和叙事特征分析的基础上,借鉴Kress & Van Leeuwen (2006: 148)对“图像互动意义实现方式”的总结,分析互动意义。Kress & Van Leeuwen (2006)认为互动意义主要以拍摄角度和高度等方式来实现,但事实上,影视作品中常用特写镜头传达互动意义,特写镜头“具有对观众的情感召唤性,在画面造型上能产生视觉冲击性,能起到很好的传播效果”(张菁 等,2013:19)。因此,本文在Kress & Van Leeuwen (2006: 148)总结的基础上,加上特写镜头的分析。

表1 图像互动意义的实现方式

除了图像,语言是宣传片中另一个重要信息载体,包括字幕、人物对话、画外音、主题曲的歌词等。互动意义的分析还要结合图文关系来进行。

2.3对比分析和讨论

在上述互动意义分析的基础上,将中美警察形象片进行对比分析和解读,探讨中美警察形象片在叙事模式、互动意义以及意识形态上的共同点和差异,进而指出中国警察形象宣传片《因为有你》存在的不足,为以后此类话语实践提供借鉴。

3 中美警察形象宣传片的对比分析

3.1内容描写和叙事特征分析

中国警察宣传片《因为有你》片长1分37秒,本文使用截频软件,以秒为单位进行截频,去除因截频间隔短而重复的画面后,共截图97帧。中国警察宣传片共有四个序列,由九个场景组成。前四个场景是警察因为工作原因不能陪伴家人的场景,后四个警察执行任务的场景,说明缺席原因。最后一个场景突出主题:“岁月静好,只因有人为你负重前行。”“感谢有你”,即我们的平安和幸福是由警察所付出换来的。对中国警察形象片的内容和结构的描述具体见下表:

表2 《因为有你》内容和结构

从表2可以看出,《因为有你》的图文关系主要是“详细阐述”和“具体化”关系,即图像使文字更具体,文字也解释图像,对图像意义进行概括。该片有着清晰的叙事结构,前面的“没有你”和后面的“有你”形成对比,前面是结果,后面是原因,而由于警察“缺席”家庭这一原因,才有“岁月静好”这一最后的结果。因此,整个宣传片的叙事模式为“结果-原因-结果”,意在展现警察无私奉献、英勇无畏、尽职尽责的职业精神和爱民情怀,增进人们对公安工作的理解和支持,提升警察的形象。

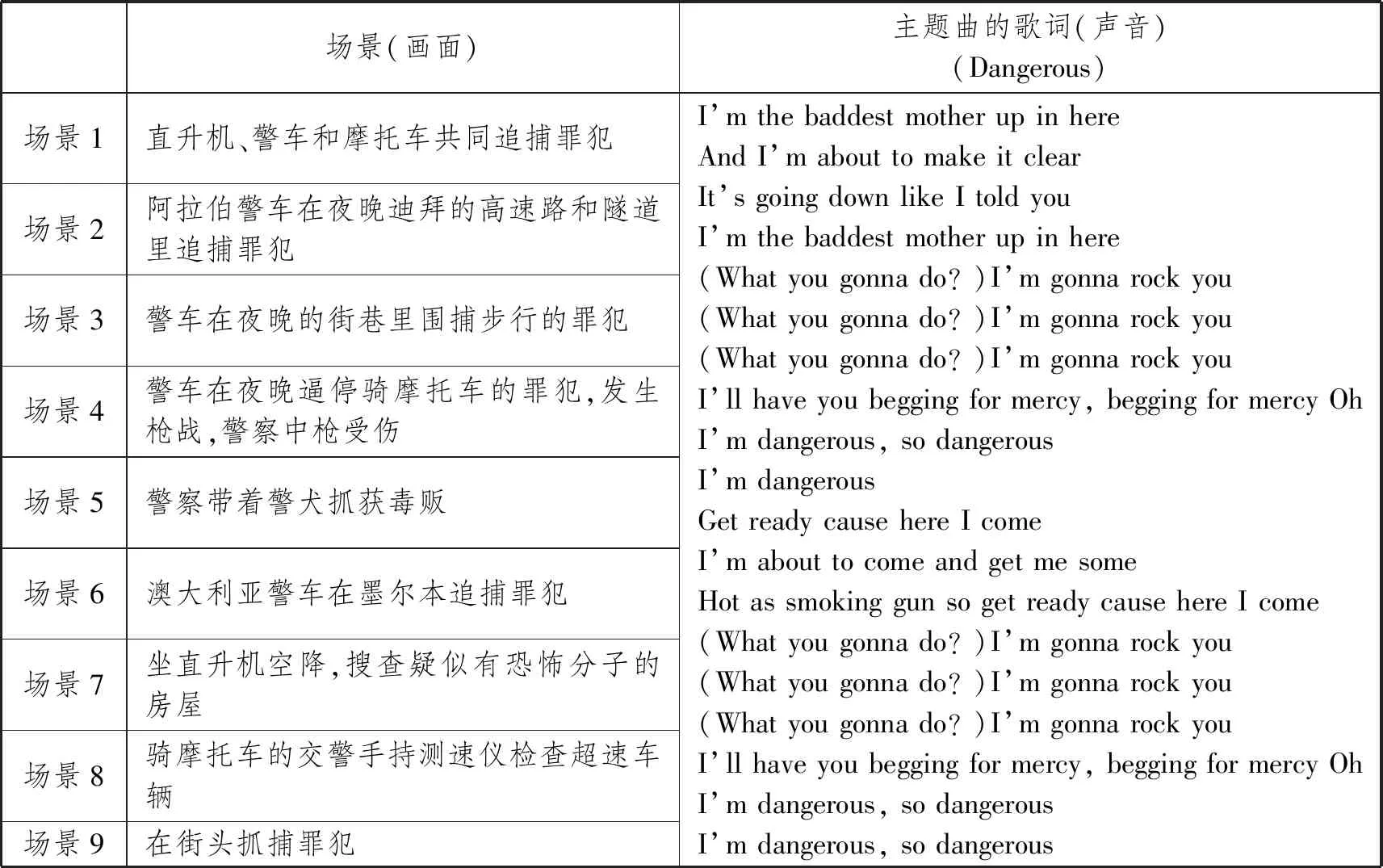

美国警察宣传片时长3分10秒,共截图167帧。共有九个场景。该片只有画面和主题曲,没有字幕,主题曲来自Royal Deluxe乐队2016年的专辑Born for this中的一首歌Dangerous。该歌曲属于重金属、摇滚风格,加上画面之间切换很快,整个宣传片节奏很快,充满紧张的气氛。具体内容和结构描述见表3。

表3 美国警察宣传片的内容和结构

由表3可见,美国警察宣传片中的九个场景之间没有因果或时间关系,而是并列关系,都围绕抓捕罪犯这一主题平行展开,在强调美国警察除暴安良这一主要职能之外,还展现了美国警察不同的警种、各种炫酷、先进的武器和装备。场景之间只存在空间转换,即其中的一些场景互相穿插,如澳大利亚警车在墨尔本追捕罪犯的镜头穿插在警察乘坐直升机执行任务的镜头中,街头抓捕罪犯的镜头穿插在警察搜查恐怖分子房屋的镜头中。整个宣传片展现了各种形式的追捕画面以及警察和罪犯之间的枪战。歌词中反复吟唱的“I’ll have you begging for mercy, begging for mercy”“I’m gonna rock you”“I’m dangerous, so dangerous”,是对画面内容的进一步补充和强调。画面和歌词共同制造出危险、紧张的气氛,树立了警察霸气、英勇、对犯罪分子绝不留情的形象。

以上对中美警察形象片内容的描述和叙事结构分析表明:两者在叙事结构上存在差异,树立的形象也各有侧重。中国警察宣传片的叙事模式为“结果-原因-结果”,意在展现警察无私奉献、尽职尽责的职业精神和爱民情怀。美国警察宣传片为平行叙事,主要强调警察除暴安良的英勇形象。

3.2互动意义分析

通过对视频中每一帧画面的仔细观察和分类,表示互动意义的镜头的运用情况以“帧”为单位统计如下。

表4 中美警察宣传片的互动意义统计

3.2.1 中国警察宣传片的互动意义分析

表4的统计表明,中国警察宣传片使用最多的拍摄角度是平角角度,共89帧,占92%(如图2、3、5)。平角是摄像机处于被拍摄对象水平的位置,是常用的拍摄角度,符合人正常情况下观察世界的角度,画面有平稳感,拍摄的人物也比较客观(张菁 等,2013:31),观众和图像参与者是平等的关系。其次是“提供”类的画面(61%),即图像参与者和观众没有目光交流,观众没有被图像参与者邀请建立某种关系,索取观众的情感共鸣,画面仅仅提供了某种信息。如图2和图3讲述了在妻子生产时,当警察的丈夫没能陪护的场景。第三个是远景镜头(26%)的运用,主要用于叙事,交代人物、地点、事件等信息,建立非个人的社会关系。例如图4和图5表现了警察在去见女友父母的路上遇见小偷,而没能准时到达见面地点,女友焦急等待的场景。

需要指出的是,平角、“提供”类的图像和远景镜头的运用,都仅仅是一种信息的“提供”,缺乏目光矢量,观众只是被动地接受信息,导致该片缺乏情感上的震撼力和感染力,观众不能切身体会作为警察妻子和女友的感受。

近景镜头(24%)(如图6)、正面视角(23%)(如图7、8)和中景镜头(18%)(如图7、8)所占比例不多,但这三种镜头的互动意义在于和观众建立较为亲密的关系,能够向观众传递人物的内心情感和心理状态,同时邀请观众的参与。

如图6表现画面中人物给警察男友打电话没人接的焦虑,图7表现的是在雨夜里指挥交通的警察的尽职尽责,图8表现的是警察去见女友的路上挺身而出,勇抓小偷奋不顾身的形象。然而,由于缺乏图像参与者和观众的目光接触,感染力仍然不够,缺乏情感的召唤性。

中国警察形象片中的特写镜头所占比例很少,仅有8%,如图9中孩子等待在雨夜中指挥交通的警察妈妈的回来的眼神,图10中面对火情,义无反顾救火的警察的坚毅眼神,图11中孩子顺利诞生、幸福的眼神。特写镜头一般用来表现人物的神态特征,捕捉细微表情变化,强调某些异常、值得注意的细节(张菁 等,2013:19),但是在该片中没有得到充分的运用,没能起到很好的传播效果。

俯拍角度主要用于体现环境的宽广和规模,强调环境、空间及人物在其中的位置,有一种宏观表达的意义,常被用作片头、片尾的镜头吸引观众,将观众带入或带出故事(张菁 等,2013:32-33)。该片中俯拍角度的画面只有7%,例如,图12用俯拍的街景结束该片,画面里的红灯笼象征着祥和,而警察的背影就在这片祥和的景象中,该画面和字幕“感谢有你”表达了该片对警察这一职业的肯定。然而画面中警察的背影非常模糊,人物形象不够鲜明。

斜视角只有3%,与正面视角邀请观众的参与不同,斜视角表现的是一种“超脱”或“远离”。根据 Kress & Van Leeuven (2006:138)的研究,斜视角表示“你所看到的不是我们的世界,而是我们不参与的他者的世界”。因此,图13的斜角拍摄传达的意义便有了“这是别人家的团聚,家里缺一位和我们没有关系,我们只是在听故事”这样的画外之意。

仰拍指摄像机镜头低于拍摄主体视平线的拍摄方式(张菁 等,2013:33)。该片中只有一帧仰拍的画面(图14),画面的主体不是警察,而是警察送回家的走失儿童,体现了儿童高于观者的权力,即孩子的安全是人们最关心的,高于一切的。

3.2.2 美国警察宣传片的互动意义分析

根据表4的统计,美国警察形象片中,最多的镜头是“提供”类镜头(41%),其次是远景镜头(21%),然后是俯拍镜头(19%)和平角镜头(18%)。如:图15是提供类镜头,表现警察和罪犯交火,警察中弹的事件;图16是远景镜头,表现被追捕的逃犯在丛林中奔跑的场景;图17是俯拍镜头,表现警察追捕罪犯的范围;图18是交警骑摩托车在路上执勤的场景。这些镜头都是用来叙事,交代故事发生的时间、地点、人物等,主要是传递信息,不寻求和观众建立任何关系。

使用较少的依次是特写镜头(7.8%)、斜视角(6.7%)、正面视角(4.7%)、仰拍(2.9%)、中景镜头(2%)。如图19、20是对车及车上的“police”的特写,这款车的图像共截屏20帧,有远景、近景、俯拍角度、特写等多种拍摄手法。用特写镜头和多视角镜头是为了强调这款车是世界顶级超跑车布加迪威龙(Bugatti Veyron)。根据车上的“Mydubai”可以推断,该车是迪拜的警车,这里强调美国警方可以动用迪拜的高级警车进行跨国追捕。图21是斜视角,呈现道路状况。图22是正面视角,表现交警手持测速仪,警告超速的车辆,传递出威慑力,要求观众也要遵守交通规则。图23既是斜视角,也是仰拍视角,表现警察的威严。图24是中景镜头,表现警察成功抓获罪犯的场景。

以上互动意义的分析表明,美国警察宣传片主要强调美国警察抓捕罪犯,制止非法行为的职能,凸显各种先进的装备和武器,树立警察英勇和威严的形象,其互动意义在于引起观众对警察的崇敬之情。

3.3对比分析和讨论

在上述分析结果的基础上,本部分对中美警察形象宣传片进一步进行对比分析。从使用最多的镜头来看,中国警察形象片多使用平角角度(92%)、“提供”类画面(61%)和远景镜头(26%);美国警察形象宣传片则是“提供”类镜头(41%)、远景镜头(21%)和俯拍镜头(19%)。这说明,中美的共同点是都使用了“提供”类画面和远景镜头来讲故事,不同的是,前者偏爱平角角度,而后者偏爱俯拍镜头。平角是我们正常情况下观察世界的角度,画面平稳,拍摄的人物也比较客观,与观众建立的是平等的关系,观众以平和的心态接受信息传递。俯拍角度主要用于体现环境的宽广和规模,常被用作片头、片尾的镜头吸引观众,将观众带入或带出故事,其震撼力大于平角角度的拍摄。也就是说,中国警察宣传片用平角表现警察与普通人之间的平等地位,赞扬警察在平凡琐碎工作中的不平凡和奉献精神,强调警察的亲民形象;而美国警察宣传片则用大量的俯拍角度,展现扣人心弦的追捕场面,着重强调警察的英勇形象。

中美警察宣传片都有特写镜头,但是镜头内容却有很大差异,前者主要是表现人物的情感,如图9-11,而后者则是警车或者警用设备,如图19、20。这说明,中国警察宣传片重在以情动人,而美国警察宣传片则是重在展现实力。

中美警察宣传片在仰拍镜头上也有很大差异,前者的仰拍镜头只有一帧,如图14,人物是一个由警察送回家的小女孩;后者的仰拍镜头多为警察,如图23。这说明,中国警察宣传片体现了该片的制作者——公安部宣传局,即官方对于中国警察的定位和要求。也就是说,警察向社会提供综合服务,“警察的工作似乎和人们生活的方方面面都相关,人们也对警察赋予了很高的期待值”(周寅,2009:126)。而美国警察宣传片则是主题单一,突出警察的光辉形象,强调警察的主要职责是打击犯罪,维护社会治安。

基于以上对比分析和讨论,本文认为,《因为有你》对中国警察的定位对于缓解形象危机有一定的作用,但是却忽视了我国公安机关的根本职能,即维护社会秩序,保护公民权利,是法律的执行者和公平正义的维护者。根据传播学理论,“受众是天然的,但也是可以培养的;受众是自主的,但也是可以引导的;受众需要应该满足,但绝不能迎合”(章洁,2011:154),因此,在制作宣传片的时候,要避免“飞去来器”效应(boomering effect),即一些意料之外的负面效果,如有的年轻人很容易得出一个结论:警察这么辛苦,那还是不要当警察了。因此,本文认为,中国的警察也应该像发达国家一样,逐步完善警察体制,主要职责是打击犯罪,维护社会治安。我们更需要通过各种信息载体(如:图像和视频等多模态话语),强调中国警察在打击犯罪,维护社会治安方面的作用。

此外,不论是图像还是视频,都是话语形式的一种,都在再现事件的同时参与社会实践和构建新的社会关系(田海龙,2009)。中国警察形象片由于缺乏图像参与者和观众的目光接触,没有充分利用特写镜头而在感染力和情感召唤方面有欠缺。因此,充分利用多模态以及多模态之间的关系,借鉴电影理论和传播学理论,把握受众心理,才能更加有效地树立警察的良好形象,达到传播的最佳效果。

4 结语

本文运用社会符号学的视觉语法理论,借鉴电影理论和传播学的相关理论,建构了动态/视频类多模态话语的分析框架,并将这一框架运用到中美警察形象宣传片的对比分析中,揭示了中美警察形象宣传片在叙事特征、互动意义以及意识形态的不同,并就此类宣传片的制作进行了探讨。本文的研究意义在于,一是尝试说明视频分析必须结合电影理论以及其他相关学科的理论和观点,针对不同的语类特征采取不同的视角来建立分析框架;二是尝试探讨建构正面、积极的警察形象的有效途径,为国家安全话语的研究贡献微薄之力。为今后该类话语的社会实践提供一定的借鉴。