海绵城市建设背景下的景观设计探索

——记天津大学新校区景观设计

2019-05-16王焱

王 焱

曹 磊

沈 悦

1 基于海绵城市建设的景观设计

海绵城市是从城市雨洪管理角度来描述的一种可持续的城市建设模式[1]。2013年习近平总书记在《中央城镇化工作会议》的讲话中强调:要建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市。2014年住房和城乡建设部对“海绵城市”的概念给出了明确的定义。2015年国务院办公厅指出海绵城市工作目标:通过海绵城市建设,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响,将70%的降雨就地消纳和利用。2016年住房和城乡建设部编制了《海绵城市建设国家建筑标准设计体系》和《海绵城市专项规划编制暂行规定》[2]。

目前海绵城市建设在中国如火如荼。风景园林设计领域里,众多专家学者论述将新型的雨洪管理理念和技术运用于风景园林设计的可行性和必要性,并积极探索实施路径[3-4]。通过各种类型景观实例阐述将雨水资源景观化利用所建成的城市景观,在调蓄雨洪、解决城市洪涝灾害、改善水生态环境、优化场地微气候中的重要作用[5-7]。

与传统的景观设计相比,基于“海绵城市建设”的景观设计聚焦景观中“水”的循环,从设计流程和设计内容上都高度关注水敏性景观。首先要求在现状调研基础上,通过水敏感度分区和开发强度分级,紧密结合水生态系统架构进行景观规划。接着景观设计全过程里,将从源头蓄水、径流净化到末端调续的雨洪安全措施与传统的景观设计相结合[8]。最后通过数据分析,建立暴雨雨洪管理机制,达到景观设计与海绵城市建设的有机统一。

2 天津大学新校区景观设计

2.1 项目概况

天津大学是教育部直属国家重点大学,其历史可以追溯到1895年,由光绪皇帝钦准的建于天津北运河畔大营门博文书院的天津北洋西学学堂,是中国近代的第一所大学。

1951年经国务院调整定名为天津大学,是1959年中共中央首批确定的16所国家重点大学之一,是“211工程”“985工程”首批重点建设的大学。

为了促进学校发展,更加适应国家对拔尖创新人才培养的需要,努力建设成为世界一流大学,天津市在海河教育校区内为天津大学选址2.5km2建设新校区,教育部将新校区建设作为重点项目纳入基本建设规划,在“十二五”期间给予重点支持。

为响应国家节能减排号召,同时突出天津大学“产、学、研”相结合的国家重点院校的社会责任,新校区建设的总体目标是打造成为具有国际尖端科技的示范性绿色生态校园。

在2013年天津大学新校区景观规划设计投标中,由笔者主持设计的基于海绵城市建设的景观设计方案获得第一名并中标(图1、2),并于2015年10月天津大学120周年校庆前施工完成。

2.2 调研分析

2.2.1 场地现状

项目基地属于冲积海积平原,平均高程约2.5m,地势低平,土层较厚,基地内河系纵横密布,坑、塘、洼、淀较多;校区地下水位约大沽高程1.4m,地下水矿化度较高;基地土壤由海积与河流冲积物形成,以重盐化潮湿土与盐化潮湿土为主,土质pH值为8,盐碱化程度高。

2.2.2 降雨与蒸发条件

天津市多年平均降水量为602.9mm,夏季降雨量占全年的78.5%,其中7—8月降雨量约占全年的58%,降水随季节变化很不均匀;由于降水量年内分配不均和年际变化大,造成天津在历史上经常出现春旱秋涝现象。天津市的水分蒸发量年平均为163~1 912mm,最大蒸发量为2 673.3mm,全年主要集中在4—7月,其中5月蒸发最为强烈。

图2 夜景效果图(曹磊绘)

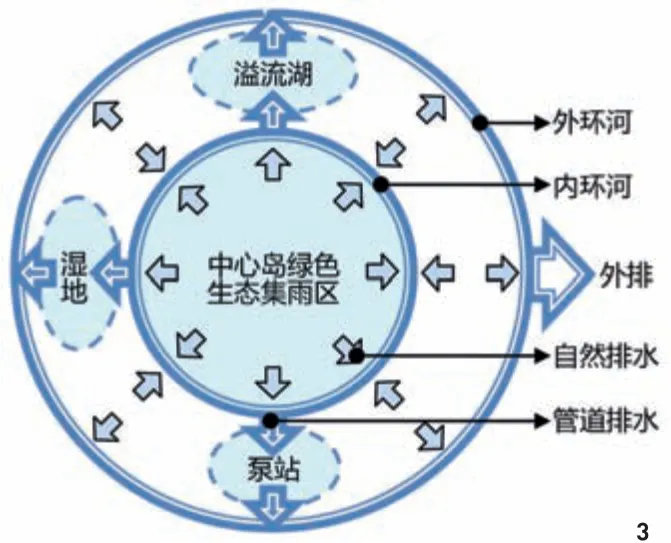

图3 雨洪管理规划结构(王焱绘)

2.3 景观系统架构

2.3.1 规划策略

根据上层规划、水系专项规划及前期调研分析,景观设计采用了包括景观水体、绿化屋顶、人工湿地、下凹绿地、下沉广场、植草沟和透水铺装等雨洪管理措施,架构了由渗透、滞留、储蓄、净化、利用和排放雨水技术手段组成的绿色水生态系统,实现雨水在新校区内的生态化、景观化利用,并达到暴雨时节抗洪减涝的海绵城市建设目标。

2.3.2 雨洪管理结构

新校区内外环河共同构成区域雨洪管理的双层大骨架。

内环河由中心湖与中心河共同构成,内环河作为一级屏障,既具有防洪调蓄的功能,又充分接收利用两侧区域雨水径流,并通过生态湿地、植物缓坡对雨水进行生态化过滤,过滤后的雨水用来补充校园景观用水,营造校园水景观。

外环河由卫津河与护校河共同构成,与城市水系统相连通。该水系是新校区溢流系统的终端环节,通过植物缓坡收集并过滤、储蓄雨水。在暴雨季节,同时接收校区通过雨水管道、雨水泵站运输来的超过内环河容量的雨水,高速有效地进行雨水安全排放。

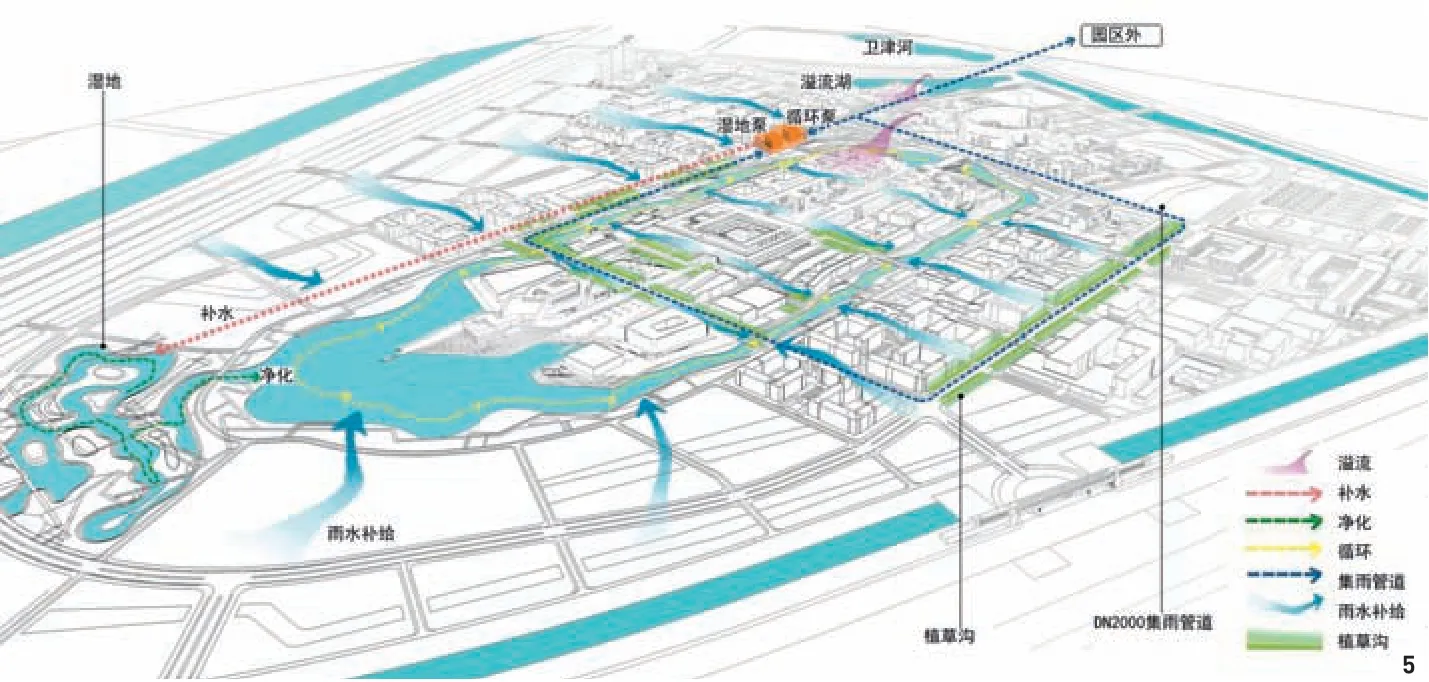

双重水网通过溢流湖、雨水泵站内外联合、排蓄兼容,平时以储蓄雨水为主,暴雨时节快速安全排放雨水(图3~5)。

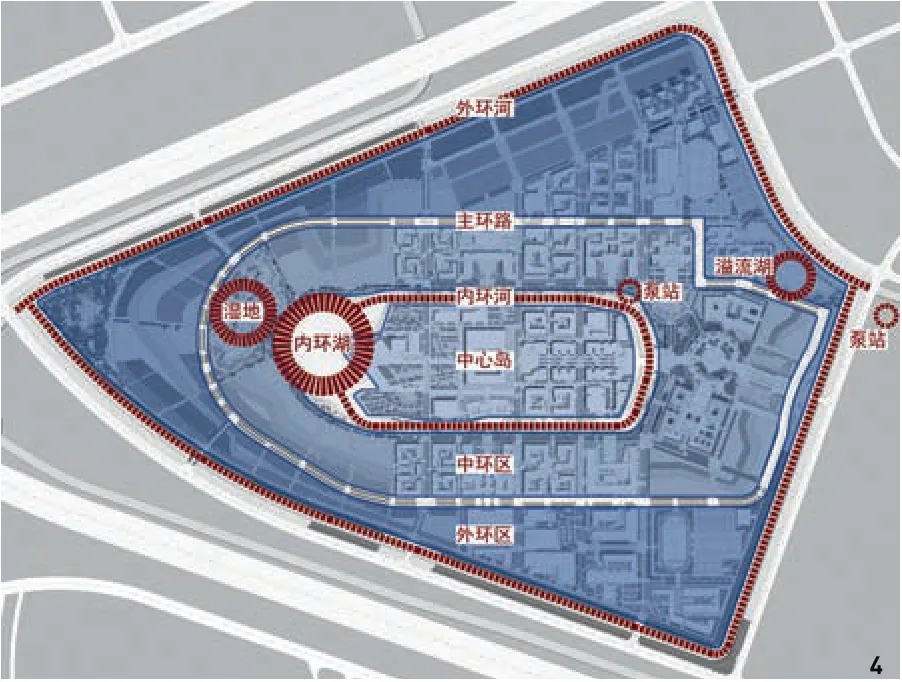

2.4 景观分区设计

内环河、外环河与园区主环路把新校区划分为中心岛、中环区和外环区三大分区。根据校区整体布局理念及建设条件的不同,规划采用不同程度的生态雨水收集、净化、利用及排放措施,从而达到校区整体雨洪水的安全排放及雨水科学、有效利用的双赢,实现经济、社会、生态全面可持续发展。

中心岛即内环河包围区域(图6),总面积约25.55hm2,中心岛规划为慢行交通系统,场地污染程度低,雨洪措施采用生态雨水收集方式,利用绿化屋顶、透水铺装、下凹绿地、植草沟、下沉广场等生态集雨手段加大雨水下渗力度,从源头上消减暴雨径流量。根据统计结果,其透水铺装覆盖率可达85.8%,透水铺装径流系数可由0.9降至0.5,因此中心岛建设为完全“海绵体”,贯彻源头消减、分散处理、收集、净化、利用雨洪的生态理念,打造全面实现低影响开发的集雨排雨系统(图7、8)。

中环区为内环河与园区主环路之间区域,总面积约138.26hm2。因教学办公、学生宿舍皆集中在该区域,建设强度大,硬质化率高,此区域采用传统雨水管道收集与生态雨水收集相结合的雨洪措施。利用园区预留的DN2600雨水管道收集雨水,经由雨水泵站定期提升后进行绿地灌溉、景观补水,或经过循环泵用于促进园区水体循环。同时建设人工湿地、透水铺装和下凹绿地,鼓励生态雨水收集、净化与利用。

外环区为园区外围主环路与外环河之间区域,总面积约43.54hm2。外环区的雨洪规划以“排水安全”为重点,设计根据道路与外环河分布规划场地竖向,不设置灰色雨水管道,雨水首先通过透水铺装及绿地直接下渗涵养地下水,未下渗雨水依靠自然径流排入外环河,沿外环河绿化带由树林及绿化缓坡构成,对雨水起到滞、渗作用,同时对雨水中的污染物具有拦截作用,从而减少入河污染物总量,并补充外环河基流(图9)。

图4 规划分区(王焱绘)

图5 雨洪管理系统简图(王焱绘)

图6 内环河堤岸(罗俊杰摄)

图7 中心湖左岸(罗俊杰摄)

图8 中心湖右岸(罗俊杰摄)

图9 外环河(北洋光影摄)

图10 中心湖(曹磊摄)

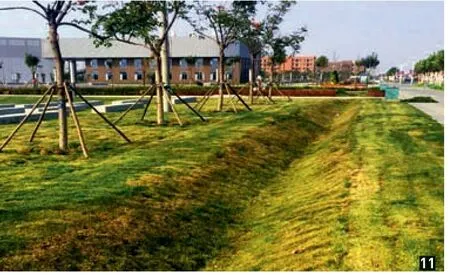

图11 植草沟照片(王焱摄)

3 结合雨洪管理、排盐措施的景观技术

新校区因基地内地下水位较高、土壤盐碱化程度高,采用低影响开发技术有其特殊性。传统的低影响开发通常采用降低绿化场地标高以达到渗透、滞留、储蓄雨水的目的,而在本基地内采用此方式将影响低洼地区植物生长,增加排盐措施的成本,且排盐效果较弱。因此本项目采用与排盐措施相结合的低影响开发技术,最终达到生态雨洪管理与土壤改良双赢的目标。

3.1 新校区景观水系

新校区景观水系是新校区内最大的“海绵体”。由中心湖(图10)、中心河、溢流湖、外环河四大部分组成。中心湖与中心河组成的内环河为景观河,兼顾雨洪调蓄作用。溢流湖兼顾景观与雨洪调蓄作用,是内外环河的中转站。景观水系堤岸采用植物缓坡与阶梯式绿地2种绿色堤岸相结合的形式,堤岸宽度10~60m,高差1.5~2.1m,绿色堤岸能够快速下渗雨水,过滤吸附径流污染,缓解场地暴雨积水。景观水系总面积为15.44hm2,内环河与溢流湖的超大水容量能对雨水进行收集储蓄,并利用其进行景观和绿化灌溉水补充。外环河与城市水系相连通,主要起到雨水安全排放作用。

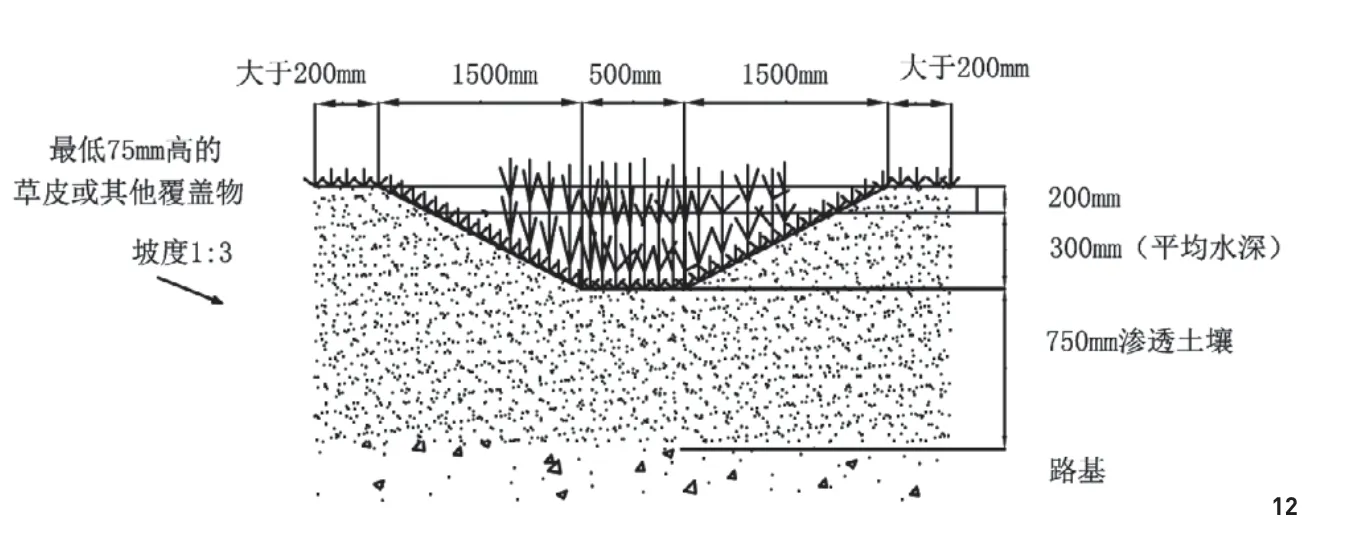

图12 植草沟断面图(王焱绘)

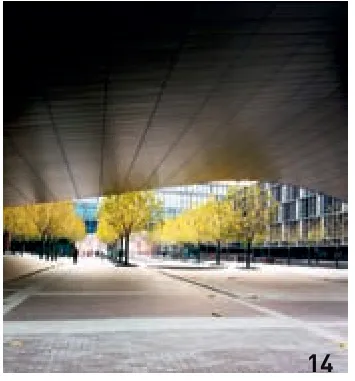

图13 图书馆下沉广场(王焱摄)

图14 枯水期图书馆下沉广场(王焱摄)

图15 台地式下凹绿地(王焱摄)

3.2 透水地面

透水地面分为透水绿地与透水铺装两部分。基地内土壤属于盐化潮湿土,深层土壤板结度高、透水率低。在建设过程中,对土壤风干碎化,并拌以牛粪、山皮沙、草炭土进行回填。改良后的土壤不仅更适宜植物生长,而且增加了土壤孔隙率,增大透水性,能够使雨水快速下渗补充地下水;基地内铺装设计则采用透水性铺装,降雨时期部分雨水直接下渗,从而减少地面径流量、补充地下水。

3.3 植草沟

中心岛区域采用植草沟生态集雨排雨方式,地表径流以较低的流速经植草沟滞留、过滤和渗透,雨水径流中的多数悬浮颗粒污染物和部分溶解态污染物能够得以有效去除。基地内植草沟同时兼具排盐沟的作用,雨水的渗透使得基地内土壤盐碱含量降低,被雨水冲刷的盐碱水进入植草沟,经沟内耐盐碱植物过滤削减径流污染后进入受纳水体。为了集约土地并加大过水能力,中心岛植草沟采用矩形断面,植草沟宽1.0m、高0.8m、坡度0.8‰。在完成输送功能的同时达到雨水的收集与净化处理以及场地的排盐处理要求(图11、12)。

3.4 下沉广场

中心岛区主轴线世纪大道上在主楼和图书馆庭院分别设计2处下沉广场(图13、14)。下沉广场是一个由透水铺装、过滤层以及排水层所构成的小型排水系统。设计时充分考虑下沉广场积水时的景观效果,既增加空间层次感,又比传统广场更能储存雨水,从而降低径流量,并充分达到雨水资源化利用的目的。

3.5 下凹绿地

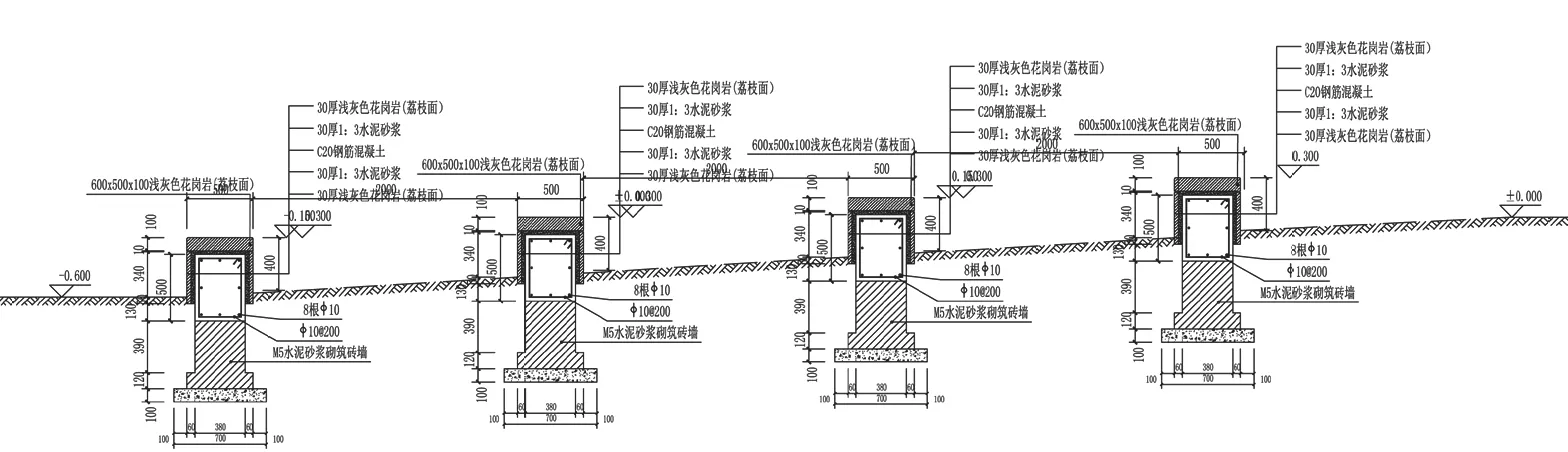

下凹绿地具有渗蓄雨水、消减径流及减轻径流污染等优点。中心岛区设计了3处自然式和1处台地式下凹绿地。自然式下凹绿地坡底部仅种植耐盐碱的草地,坡上种植乔灌木,暴雨时节雨水渗透进绿地,经场地改良土及耐盐碱植物滤盐后降低盐碱含量,从而保证坡上植物生长。台地式下凹绿地坡底为可透水铺装(图15、16),坡面通过视线分析安置石材观众席,其他区域种植耐盐碱的草坪。下凹绿地兼具集水与净化功能,能够增加降雨入渗量和地下水资源量,并补充绿地的灌溉用水。

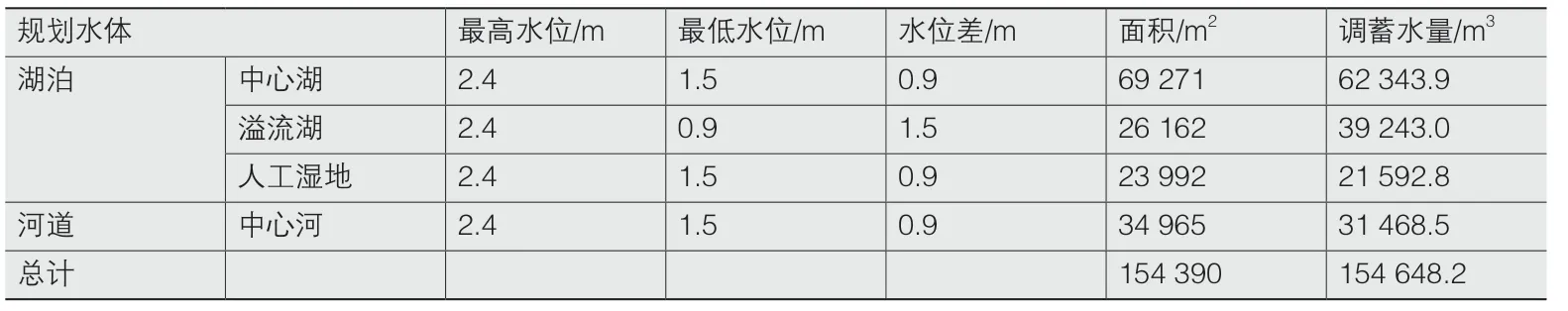

表1 景观水体调蓄雨量一览表

3.6 人工湿地

在内环河西侧设计人工湿地,经由湿地泵收集中环管道集雨区产生的雨水径流,水体在人工湿地中经过湿地植被截流去污,得到净化后补充内环景观湖水体。同时,湿地也是新校区蓄滞防洪的重要组成部分,其降雨高峰期蓄水量可达33 589m3。

4 新校区暴雨雨洪管理机制设计

新校区的雨洪管理利用绿色低影响技术与灰色管网技术相结合,构成暴雨联动系统,能够充分利用雨洪资源,并安全有效地排放雨水,降低城市管网排水压力。

4.1 新校区防洪排涝安全保障

新校区建立安全排水保障机制,分别为第一重——削减暴雨径流量,主要通过中心岛生态集雨区以及其他区域渗透型路面、低影响开发设施的设置实现;第二重——增加水系调蓄能力,由中心湖、内环河、湿地和溢流湖联合实现;第三重——提高雨水外排速度,由中环区完备的管道设置、外环河与城市行洪河道接轨实现(表1)。

图16 台地式下凹绿地断面图(王焱绘)

4.2 24h内降雨量在100mm以下暴雨季

中心岛和内环区共占地面积124hm2,雨水经过低影响开发技术消减径流后,通过植草沟、下凹式绿地溢流进入中心湖、内环河及人工湿地组成的环岛水系进行调蓄;外环区雨水经过低影响开发技术消减径流后,直接通过外环管道区排入外环河。

4.3 24h内降雨量在100~150mm暴雨季

中心岛和内环区在4.2所述雨洪管理机制基础上,将环岛水系超过溢流水位的雨水通过DN2000溢流管道导入溢流湖进行调蓄;外环区雨水管理机制同4.2。

4.4 24h内降雨量在150mm以上暴雨季

中心岛和内环区在4.3所述雨洪管理机制基础上,将溢流湖超过溢流水位的雨水和内环区部分雨水通过园区预留DN2600的雨水管道直接导入雨水泵站并排往外环河;外环区雨水管理机制同4.2及4.3。

5 结语

新校区因地制宜,秉承雨洪安全管理及资源化利用并重的雨洪管理策略,以总体规划为基础,根据场地各分区情况提出针对性的低影响开发措施,并与现状及规划的河湖水系、市政管网、溢流系统密切配合,保障多层次的雨洪管理体系的建立与联动,从而搭建起一套完整高效、绿色生态的校园海绵系统。设计充分诠释了海绵城市建设指南中“规划引领、生态优先、安全为重、因地制宜、统筹建设”的基本原则与建设途径,为北方盐碱地区的海绵城市建设提供借鉴。