多项名词组合的层次划分问题再探*

2019-05-15柯和造

柯和造

密歇根大学安娜堡分校语言学系 安娜堡 密歇根州 48109

提要 虽然以往的分析都支持“父亲的父亲的父亲”应该进行左向划分,然而已有的分析有的没有从理论上解释为什么必须进行左向划分,有的所援引的理论不合适,以致无法将分析推广到所有类型的“NP1的NP2的NP3”的名词组合上。文章认为,应该从关系名词和非关系名词的词汇句法差异的角度,来解释关系名词的组合必须进行左向划分,而非关系名词组合还有可能进行右向划分的现象。文章讨论了关系名词的内部句法投射,并提出使用an(a是一个名词,n≥3)作为关系名词的一种新的判定方法;在此基础上指出基于加工难度的理论无法解释非关系名词多项式组合既可以左向划分又可以右向划分这一语言事实。

1引言

基于关系名词和非关系名词的词汇句法的差异,本文试图解决名词自相组合造成的领属结构的层次划分问题。我们所分析的结构包括关系名词的名词组合(如“父亲的父亲的父亲”)和非关系名词的名词组合(如“鲁镇的酒店的格局”)。对于“父亲1的父亲2的父亲3”,现有研究基本同意陆俭明(1985)的分析,认为该结构只能进行左向划分,如例(1)所示,“父亲1”和“父亲2”先结合,然后“父亲1的父亲2”与“父亲3”相结合,而不能进行右向划分,如例(2)。然而,对于“鲁镇的酒店的格局”是否可以进行右向划分则没有定论,基于加工难度的语法分析认为这一结构也只能进行左向划分(陆丙甫1993,2005;陆丙甫和蔡振光2009),本文则会论证这类结构是可能进行右向划分的。我们认为基于加工难度的理论只解释了部分的语言事实,而较为全面的解释还应该基于关系名词和非关系名词的词汇句法特征的区别。

(1)[[父亲1的父亲2]的父亲3]

(2)*[父亲1的[父亲2的父亲3]]

2现有的分析及其不足

关于汉语关系名词的鉴定,文献中至少提到两种。一种是关系名词无法使用中心词分析法,这是因为关系名词在句法上有依赖性,当关系名词失去指称依赖对象时,句子就变成不合法的了(刘丹青1983)。如例(3)b中“妻子”和例(3)c中“母亲”都失去了其依赖对象,所以两个句子都不合法。

(3)a. 小芹的母亲是于福的妻子。

b.*小芹的母亲是妻子。

c.*母亲是于福的妻子。

另外一种是通过“的”来检测,关系名词可以直接和非关系名词(如代词和专有名词)组合成领属结构,不需要用“的”连接,但是非关系名词自相组合成的领属结构则必须加“的”(司富珍2014)。例如“张三父亲”是可以的,但是“张三书包”则不可以,这是因为“父亲”是关系名词而“书包”是普通名词。然而由于多种原因,汉语中有很多例外的情况,例如“大象鼻子”、“桌腿儿”没有“的”出现,但是是合法的,而“张三鼻子”、“张三腿儿”则不是那么好。领属结构中“的”字的隐现问题非常复杂,许多研究对这个问题进行过细致的讨论(崔希亮1992;刘永生2004;徐阳春2008,2011;王远杰2008; 完权 2014)。多项式的情况也颇为复杂。例如,王远杰(2013)认为句法的松紧度影响多项式中“的”的隐现;薛亚红和端木三(2018)更具体地提出小分支里的“的”比大分支里的“的”更容易省略。因此,“的”的隐现不是一个稳定的诊断方式。本文将介绍另外一种鉴别关系名词和非关系名词的方法。

既然关系名词和非关系名词有上述区别,那么是否会导致“父亲的父亲的父亲”与“鲁镇的酒店的格局”有不同的分析?如果是,为什么?徐杰(2008)使用领属名词的提升移位进行测试,发现二者确实不一样。例如,“父亲1的父亲2的父亲3”的“父亲1的父亲2”可以进行领属名词提升,而“父亲1”不可以,因此可以说“[父亲1的父亲2]i死了[ti父亲]”,却不可以说“[父亲1]i死了[ti父亲2的父亲3]”——否则剩下的“父亲2的父亲3”不是一个可以独立使用的句法成分。但是,“鲁镇的酒店的格局”既可以转换成“鲁镇毁了酒店的格局”,[注]“鲁镇毁了酒店的格局”由于某种原因语义很模糊。但是徐杰(2008)中相同结构的其他例子,例如“李四的汽车的钥匙”,完全可以经过领属名词提升得到“李四的汽车被抢走了钥匙”,也可以得到“李四被抢走了汽车的钥匙”。也可以转换成“鲁镇的酒店毁了格局”。王远杰(2013)应用“的”的隐现规则(即句法结构紧的比句法结构松的更容易省略“的”)测试了“父亲(的)父亲的父亲”与“本周(的)周一(的)上午(的)九点”这两个结构,认为前者只能省略第一个“的”,因为左边的两个“父亲”之间句法结构更紧,也因此该结构只有左向划分一种分析方法;而后者中“的”的隐现是自由的,故可能左向划分和右向划分都可以。但是徐杰(2008)和王远杰(2013)均没有进一步分析差异形成的词汇句法原因。

袁毓林(1993,1994)从认知的角度看“父亲的父亲的父亲”的分析,并提出右向划分之所以困难,是因为“父亲”这类亲属名词属于一价名词[注]从认知角度对关系名词的系统研究请参看袁毓林(1994)。袁毓林先生所讲的一价名词即本文的二元关系名词。只是我们对袁毓林(1994)中涉及的所有一价名词是否都是含有内在论元的关系名词持保留态度。例如,我们不确定是否表心理素质(如“脾气”)和属性(如“弹性”)的名词是二元的关系名词。可以说,本文讨论的是狭义的关系名词,其主要成员是亲属关系名词和社会关系名词(如“秘书”、“主席”等)。这些关系名词能通过本文所提出的三种测试方法。,而一价名词需要一个参照名词来尽快帮助它确定指称。对于关系名词的这种观察我们认为是正确的。基于对关系名词的考察,袁毓林(1994)进一步得出一条心理计算原则:由于右向划分导致“等到扫描完全句后才能开始理解,中间需要较多的等待和回溯”(袁毓林1993),而左向划分可以确保每一个亲属名词都尽快确定其指称,因此是认知上较为简单的一种切分。可惜的是,袁毓林(1993,1994)没有讨论这种心理计算原则是否适用于非关系名词所组成的领属结构,例如“鲁镇的酒店的格局”。如果上述认知原则只和关系名词有关,这个例子就不适用。可是这样一来,这种认知原则就成了为关系名词特设的了,解释力就会受限。如果这种认知原则也适用于普通名词组成的偏正结构,那么这时左向划分和右向划分的认知难度有没有区别?还有,是否可以将认知原则简化成所有的左向划分比右向划分简单?因为实际上所有右向划分都会导致“扫描完全句后才能开始理解,中间需要较多的等待和回溯”。我们注意到心理计算原则也许能解释很多情况下为什么左向划分比右向划分更容易被接受,但却无法替代名词组合的词汇句法分析。

陆丙甫(1993:197-198; 2005)以及陆丙甫和蔡振光(2009)从功能角度提出了更为具体的解释,用“平均感知难度”来衡量一个结构的加工或理解难度。“平均感知难度”即听者处理整个结构体平均每时每刻要记住的离散单位数目。再以“父亲1的父亲2的父亲3”为例,听话者在听到“父亲1的”之后,大脑中需存储一个语块(chunk);接着听到“父亲2的”,如果这个单位不和“父亲1的”组合,大脑则需要暂时存储两个语块,就比直接将“父亲1的父亲2的”组合在一起(只需存储一个语块)所消耗的存储空间要大。因此,根据听话者要对所听的内容进行“及时组块”的认知特点,陆丙甫(2005)认为左向划分比右向划分所得到的结构的平均感知难度相对要低,“在其他一切条件相同的情况下,人类必然选择比较简单的一种分析”,即左向划分。陆丙甫(2005)将这一原则推广到“鲁镇的酒店的格局”的分析上,认为该结构也只能进行左向划分。

“及时组块”的想法和Frazier(1979:76)提出的语言加工的“迟关闭策略”(Late Closure)有异曲同工之妙。“迟关闭”指如果可能,我们倾向于将新的语言材料组合到刚刚被加工的小句(clause)或短语上。例如,对例(4)和例(5)的在线实验发现,英语母语者阅读例(4)中的fell off比例(5)中fell off所花的时间更长。这就是著名的花园路径效应(Garden Path Effect, 参见Bever 1970;Frazier 1979; Frazier & Rayner 1982;MacDonald et al.1994等)。该结果显示被试在处理例(4)时遇到更大的困难,因为在句子加工中,被试首先将the sock分析成左边动词mending的宾语,后来遇到fell off被迫对句子进行重新分析,确认the sock只和右边的语言材料有关系。Frazier(1979:114)认为句法分析器(parser)之所以会采用迟关闭策略,是因为新的语言材料可以迅速组合到其左边的某个加工过的句法结构中,使句法分析器免去等待后面的语言材料的麻烦。因此,这个策略和减轻句法分析器的负担有关。[注]与“迟关闭策略”相似,近年来有研究者通过计算“依存距离”(两个有句法依存关系的词之间的线性距离)来比较结构的加工难度,发现人类语言倾向于缩小依存距离以降低句法复杂性(Liu 2008)。

(4)While Mary was mending the sock fell off her lap.(当玛丽正在修补袜子从她膝盖上掉了下来。)

(5)While Mary was mending the sock it fell off her lap.(当玛丽正在修补袜子它[指袜子]从她膝盖上掉了下来。)

然而,我们不能因为例(4)和例(5)的右向划分比左向划分心理计算成本更高或者平均感知难度更大而推断说右向划分是不合语法的分析。事实上,在例(4)和例(5)这些具体语境下,只有右向划分是可能的。根本上,这是因为语言加工是一个异常复杂的过程,受多种因素的综合影响,其中就包括句法、语义和词汇方面的知识,例如动词的论元结构以及不同的结构的使用频率(MacDonald et al.1994;Roland et al.2006,2012)。所以语言加工难度和句法分析虽然联系紧密,但是两者之间有根本的区别,在做语言研究的时候不宜混为一谈。

下面从不同的角度分析多项式名词组合的结构,第三部分首先指出关系名词和非关系名词的词汇句法特征区别,第四和第五部分分别将这一区别应用到关系名词多项式组合和非关系名词多项式组合的分析中,在第四部分,还会提出一种鉴别关系名词的新方法。

3指人关系名词的论元

徐杰(2008)和王远杰(2013)从两个不同的方面提供了证据说明“父亲的父亲的父亲”和“鲁镇的酒店的格局”是不同的。本文作者也非正式地调查了身边的几位汉语母语者对两种结构的右向划分的可接受度判断(在调查时,作者在“NP1的”后加了停顿,并把后面两个名词尽量读在一起),结果发现不管是语言学研究者还是没有专业背景的母语者,都觉得二者有明显的区别。那么二者的区别到底根源于哪里呢?我们认为是前者使用的是关系名词,后者使用的是非关系名词,而关系名词所具有的词汇句法特性决定了“父亲的父亲的父亲”必须左向划分。

学界对关系名词及其隐含论元的语义句法特点已有较为系统的研究。多数学者一般将关系名词定义成具有一个以上论元的名词(Guéron 2003;Barker 1995;Vikner & Jensen 2002;Partee & Borschev 2003;Ke & Pires 2018),即从词汇语义上说,关系名词比普通非关系名词多一个论元。关系名词和非关系名词在词汇语义上的差异,导致二者在句法层面上也相应地产生了一些区别,首先表现在内部句法结构上。目前许多研究者均同意关系名词的隐含论元(implicit argument)需要进行句法层面的投射(syntactically projected)(Stanley 2000;Stanley & Szab2000;Martí 2006)。只是研究者对于关系名词的隐含论元的性质还没有定论,有的认为英语中关系名词的隐含论元是代词性成分(Partee 1989),也有的认为所有的名词的隐含论元都应该是有定成分(definite description)(Condoravdi & Gawron1996)。而我们最近的汉语实验研究支持汉语关系名词的隐含论元应该是一个回指性成分,具体说是一个反身代词。

我们暂且采用关系名词的隐含论元是回指性成分的说法,因为这可以较好地解释汉语关系名词的分布。[注]关于关系名词的隐含论元是一个回指性成分的证据,我们已经另外撰文论证。我们暂时假设这是对的,那么汉语关系名词的隐含论元的情况就可能和汉语反身代词“自己”的情况很类似。例如,和汉语反身代词的先行词必须成分统治(c-command)反身代词一样,关系名词的指称依赖对象也必须成分统治该关系名词(其实是该关系名词的隐含论元),而且二者都允许长距离约束(Huang & Tang 1991;Cole & Sung 1994;Xue et al. 1994;Pan 2001)。[注]关于远距离回指的不同句法解释,请参见Charnavel et al. (2017)。例如:

(6)a. [TP王五K允许[CP妻子K/*L批评李四L]]。[注]为了和约束理论中使用的小写下标相区别,我们使用英文大写下标,表示指称依赖关系。

b. [王五L相信 [CP在张三K来之前,[TP妻子L/*K就已经离开了]]]。

c. [TP王五K相信[CP李四J批评妻子J/K]]]。

例(6)a显示因为“王五”成分统治“妻子”而“李四”没有,所以“王五”能成为“妻子”的指称依赖对象,而“李四”不可以。例(6)b印证了这一假设:“张三”虽然处于“妻子”的序列左侧,却无法成为“妻子”的指称依赖对象,因为“张三”在一个附加语(adjunct)里面,无法成分统治“妻子”。而例(6)c指明如果“王五”和“李四”都成分统治“妻子”,则都有可能成为指称依赖对象,即使“王五”与“妻子”处于不同的CP。也就是说,与汉语的反身代词相似,关系名词可以和成分统治它的一个非关系名词建立远程的指称依赖关系。[注]汉语关系名词的使用情况非常复杂,特别是存在句子中表面没有指称依赖对象的情况。但是,一般来说,其指称依赖对象可以通过句子的话题或者语境推测出来。所以,简单来说,与汉语反身代词一样,汉语的关系名词需要一个非关系名词成分统治它来为它提供指称。例(7)是关系名词的内部结构的图示,其中,[+Anap]指明这个隐含论元是一个像汉语反身代词一样的回指成分。

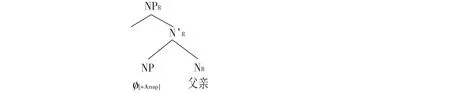

(7)汉语关系名词的内部句法结构。

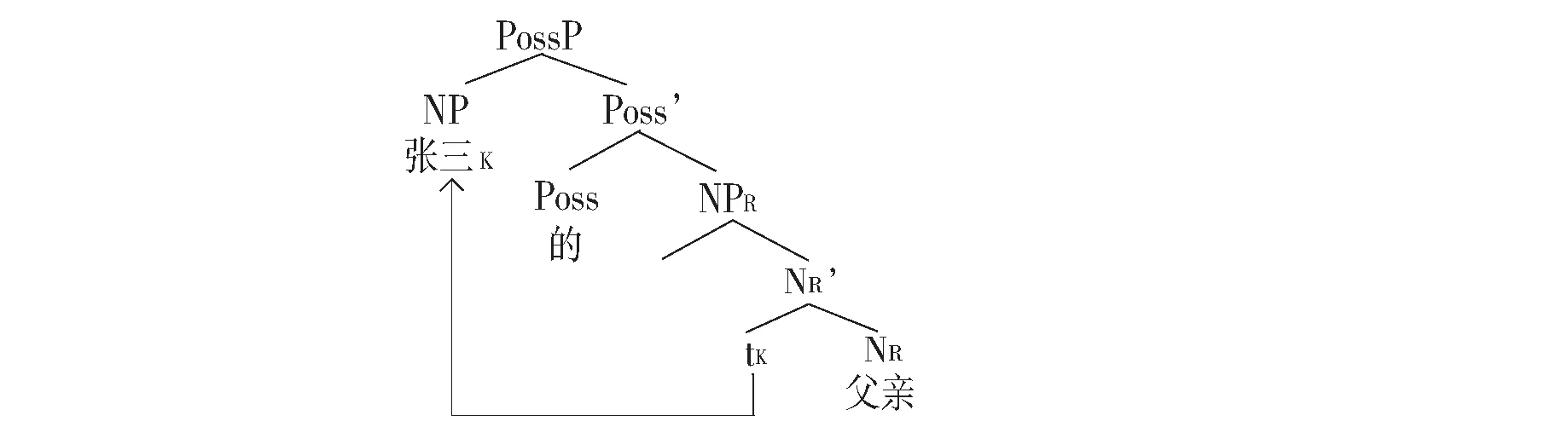

领属结构如“张三的父亲”,我们建议分析成例(8)中的结构。“张三”原来是“父亲”的论元,后移位到标示语(specifier)位置。下面我们将直接使用例(8)中的结构,而不会每次提隐含论元的原始位置。

(8)领属结构“张三的父亲”的句法树图。

非关系名词没有这样一个内在的隐含论元。可是,似乎存在一个与非关系名词相关的变量,如“工人”可以表示某个地方的工人。在例(9)中,“所有的工人”并不真指所有的工人,而是指张三家门前的工地上的所有的工人(参见von Fintel 1994:27-36)。

(9)当张三走到家门前的工地上时,他看到所有的工人都在休息。

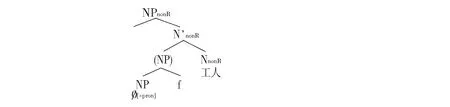

关于如何表现这种与语境相关的隐含论元,在语义学研究上引起了激烈的讨论。讨论的核心是这些隐含的变量(implicit variable)到底是否应该有句法投射。根据Dowty(2003)和Martí(2006),这类隐含的变量有时也应该有句法层面上的投射,但是与关系名词不同的是,由于这些变量不是内在论元,所以不应该处于X-标杆结构(X-bar structure)中必须投射的补足语(complement)位置,而应处于可选择性投射的附加语位置。所以我们将例(9)中“工人”的结构表示如例(10),其中nonR表示非关系名词,f是语境提供的一个函数,将它的姐妹节点名词短语NP所代表的变量映射到相关的集合。

(10)例(9)中“工人”的内在结构。

例(10)中隐含的变量是一个代词性成分([+pron]),这是因为非关系名词没有指称依赖的特点,不需要一个非关系名词成分统治它而为它提供变量的指称。相反,该变量的内容可以从语境中获取,因此更像一个代词性成分。以例(9)为例,语境提供的函数f将例(9)中隐含的变量“张三家门前的工地”映射到包含“在张三家门前工地上的所有工人”的集合,然后与“工人”所代表的集合取交集,得到我们所要的解读:张三家门前的工地上的工人。

通过上述论述,我们发现关系名词短语和非关系名词短语的内在结构存在本质的差别,前者在补足语位置有一个论元投射,而后者只在附加语位置有一个可选择性的投射。正是关系名词短语内部的这个论元投射导致其指称依赖的特点。下面,我们将使用这一部分所呈现的关系名词的结构特点,来解释由关系名词和非关系名词所组成的名词组合的层次划分方向的区别。

4关系名词多项式的层次分析

陆俭明(1993)认为只有左向划分是指人名词自相组合而成的偏正结构的合理分析,他考察了四类六组指人名词,详尽全面地分析了不同指人名词组合后的可接受度:

1)姓名:

A. 带姓的称呼、姓名:王书记,老王

B. 名字,包括小名:志刚,小宝

2)用来转指人的职务名称:

C. 论职位的职务名称:主席,厂长

D. 不论职位的职务名称:打字员,秘书,保姆

3)表亲属、师友等关系的称谓:

E. 爸爸 父亲 妻子 爱人 外孙 祖父 老师 同学 朋友 邻居

4)人称代词:

F. 你 咱

陆俭明(1985)使用“名n”(n≥2,表示“名1的名2的名3的……名n-1的名n”结构)的可接受度差异来考察这几类指人名词。例如,ABC组合,如“王书记的小宝的厂长”是不好的,而 ACD组合,如“老王的司令员的秘书”是可以的。该方法是将不同子类的指人名词混同组合,因此增加了考察和判断的复杂性,不利于对每一个子类的探讨。这可能是为什么陆俭明(1985)和陆丙甫(2005)的语感判断有所出入的原因。因此我们采用更为简单的方法,即集中考察某一类指人名词内部自相组合的能力。我们将公式修改成an(n≥3,表示“a1的a2的a3的……an-1的an”结构,a表示某一类指人名词),得到的结果如下:

1)An结构:例如“王书记的小李的小赵”,不可接受。

2)Bn结构:例如“振华的志刚的小宝”,难以接受。

3)Cn结构:例如“师长的司令员的校长”,如陆丙甫(2005)所预测的,放入一定的语境则可接受,请参看下文论述。

4)Dn结构:例如“秘书的打字员的保姆”,可以接受。

5)En结构:例如“爸爸的朋友的邻居”,可以接受。

6)Fn结构:例如“你的我的他”,不可接受。

所以,我们得出的结论和陆俭明(1985)稍有不同,我们觉得B类虽然能暂时进入两项式名名组合,但不具有真正的组合能力,因为无法组合成三项及以上的多项式;而C类拥有这种能力。并且我们认为Cn和Dn一样,是可以接受的,前者例如“主席的主席的主席”,后者例如“秘书的秘书的秘书”,[注]需要注意的是,“秘书”等一部分指人名词基本上都有两种用法:类似“秘书这个行业”中的“秘书”其实只是一个非关系名词,因为不指示具体的对象;而“王主席的秘书”中的“秘书”才是指人关系名词的用法。二者都可以作关系名词。

从上述论述可以得到这样的结论,即C、D、E自相组合的an结构可以接受,而以其他指人名词构成的an结构不合法。这三类的指人名词也可以组合到其他任何一项名词的后面。我们认为C、D、E的这一特点与他们是关系名词有关,而an可以作为判定a是否是关系名词的标准之一。[注]这种检测方法和我们前面所介绍的两种方法,即抽取中心词法和“的”的省略法,都将身体部位名词(body-parts nouns)排除在我们所讨论的关系名词的范围之外。Vikner & Jensen(2002)和Ke & Pires(2018)曾指出身体部位名词和亲属关系名词之间存在重要区别。虽然如此,身体部位名词通常还是被学界视为一种典型的关系名词,因为它有一个隐含的论元。身体部位名词和其他关系名词之间的存在重要区别的原因还有待进一步的研究。也就是说,陆俭明(1985)所讨论的这些多项式组合,基本上从多项式的第二项开始就都是关系名词的用法。因此,我们用关系名词的特点来分析这类结构的层次划分,就显得顺理成章了。

关系名词需要一个能提供指称的名词做论元。因此,下面我们在分析关系名词和关系名词的组合时,会在前面加一个专有名词或代词以提供指称依赖对象。

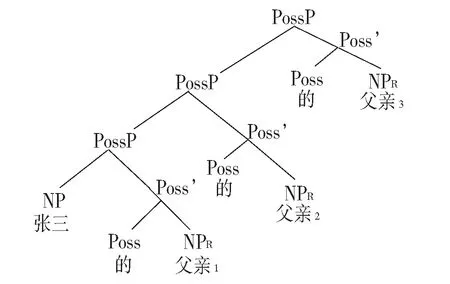

下面看一下“张三的父亲的父亲的父亲”的左向划分和右向划分的树形图。

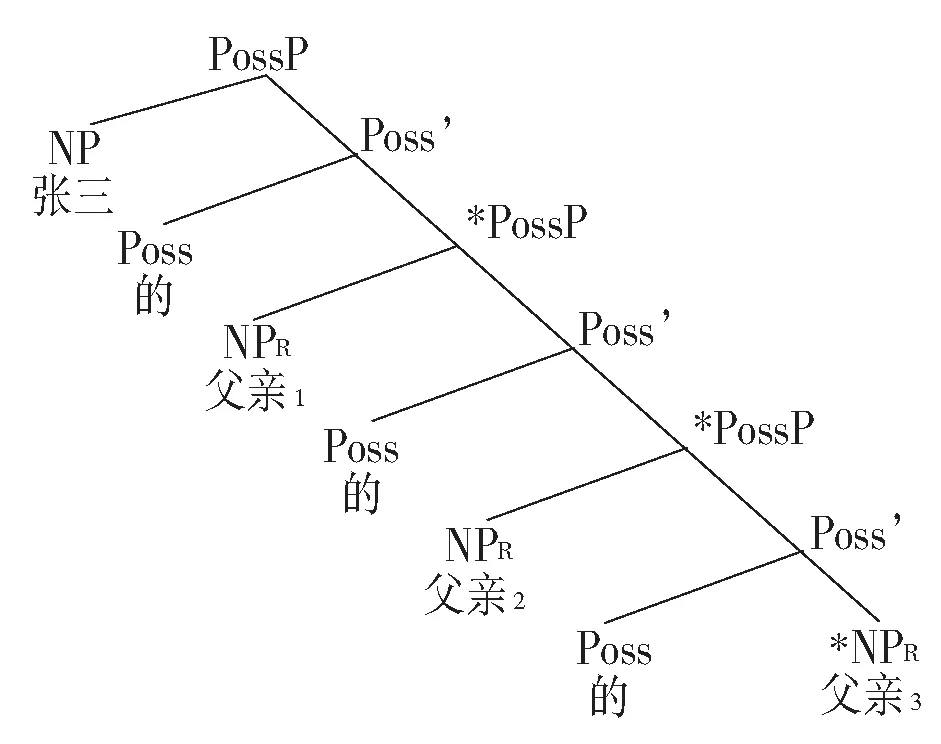

(11)“张三的父亲1的父亲2的父亲3”的左向划分树图。

(12)“张三的父亲1的父亲2的父亲3”的右向划分树图。

我们认为例(11)的左向划分是合法的,而例(12)的右向划分是不合法的。在左向划分中,“张三”成分统治“父亲1”,因此“父亲1”能以“张三”为指称依赖对象;“张三的父亲1”成分统治“父亲2”,因此能作为“父亲2”的指称依赖对象;同理,“张三的父亲1的父亲2”能做“父亲3”的指称依赖对象。在右向划分中,“父亲1”、“父亲2”、“父亲3”都无法获得合适的指称依赖对象。“父亲1”、“父亲2”、“父亲3”虽然原则上都可以取成分统治它们的“张三”作为它们的指称依赖对象,但是,如果这样的话,这些关系名词的内在论元就饱和了(saturated),无法另外再接受一个指称依赖对象。以右向划分中的“父亲3”为例,如果“父亲3”取“张三”为其指称依赖对象,那么“(张三)的父亲3”就成为一个普通的名词,因此失去再与其他名词自相组合成领属结构的能力。例如下列情况就是不合法的,因为“父亲”和“女儿”都已经得到了指称依赖对象,或者说他们的内在论元已经饱和了,无法再从第一个名词那儿接受一个指称依赖对象。例如:

(13)a.*李四的[张三的父亲]。

b.*奥巴马的[小狗的女儿]。

但是如果“父亲3”不从“张三”获得指称依赖,就会因为没有指称依赖对象而不合法。同理可推及“父亲1”和“父亲2”。因此,从关系名词构成的领属结构的生成过程中对指称依赖的句法要求考虑,右向划分所代表的生成过程是无法实现的。所以,指称依赖原则的限制致使“张三的父亲1的父亲2的父亲3”的右向划分成为一种不合法的划分。

右向划分的不可行,在如下的结构中,由于语义的介入而表现得更为明显。例如:

(14)我的姐姐1的妹妹2的姐姐3。

如果我们采用右向划分,就应该先对后面部分的“妹妹2的姐姐3”进行组合,然后再和前面的“姐姐1”组合,再和最前边的“我”组合。例如:

(15)*[我的[姐姐1的[妹妹2的姐姐3]]]。

按这种组合得出的结构,我们很难确定“妹妹2的姐姐3”到底是指谁,“姐姐1的妹妹2的姐姐3”更是不知所云,无法计算其语义。这是由于句法上“姐姐1”、“妹妹2”和“姐姐3”均无法满足其内在论元,而“妹妹2的姐姐3”以及“姐姐1的妹妹2的姐姐3”也自然无法满足其内在论元的缘故。正是由于右向划分时,所有的关系名词的内在论元都无法得到合适地填充,右向划分才是不合法的划分。

值得注意的是,加工难度并不能适当解释为什么例(15)不合法,因为这里并不是大脑处理起来难度大不大的问题,而是根本无法知道其中一些关系名词的指称的问题。我们猜测,袁毓林(1993)所说的“等到扫描完全句后才能开始理解,中间需要较多的等待和回溯”,可能正是指需要等到扫描完全句后,再进行左向划分以解决所有关系名词的指称的问题,否则,如果是右向划分,即使等到扫描完全句,也还是无法知道整个结构的指称的。

综上所述,我们认为指人关系名词组成的领属偏正结构之所以只宜采用左向划分,而不宜采用右向划分,是因为关系名词的指称依赖特点及其相应的句法要求在起作用。

5非关系名词组成的复杂领属结构的层次分析

那么如果不是指人关系名词相互组合,而是非关系名词自相组合的领属结构,是否右向划分就可以接受呢?在这部分,本文的目的不是对非关系名词自相组合成的领属结构的语法划分提供系统的解释,而只是为了说明这样的领属结构是有可能进行右向划分的。这和基于语言加工困难的理论所预测的不同。

陆丙甫(2005)基于“平均感知难度”的计算得出的结论是所有非关系名词组成的领属结构也都应该进行左向划分。陆丙甫(2005)认为左向划分比右向划分简单经济,所以在其他一切条件相同的情况下,人们选择了左向划分。但是,到底类似“鲁镇的酒店的格局”这种没有关系名词在内的复杂领属结构是否可以右向划分?是否有什么证据支持“鲁镇的酒店的格局”的右向划分的可行性?

我们发现,似乎“鲁镇的酒店的格局”的左向划分和右向划分所得到的两种结果,在语义上有细微的差别。左向划分更强调“鲁镇的酒店”,表示这里的“格局”是指鲁镇的酒店这一类建筑物而不是鲁镇的茶馆的格局;右向划分更强调“酒店的格局”是属于鲁镇的,而不是属于其他地方的(参看崔希亮1992; 陆丙甫2003关于“的”前成分的排他性和区别性特征的论述)。可惜整个偏正结构在语义上并没有足以明确区分两种划分的差别,因此我们很难确定到底是两种划分方法并存还是只能进行左向划分。

要得到非关系名词偏正结构可以右向划分较为明确的支持,似乎得寻找到这类结构中,两种划分会导致结构语义上存在重大的差别,并且在某些情况下,由于语义语境上的要求,明显地应该进行右向划分的例子。例如:

(16)温州的蓬莱岛的牡丹。

(17)a. [温州的[蓬莱岛的牡丹]]。

b. #[[温州的蓬莱岛]的牡丹]。

地理常识告诉我们,不应该将“温州的蓬莱岛”先行组合成一个结构。这种情况下,我们只能尝试将后面的成分先组合成偏正结构,再和“温州”组成更大的偏正结构,如例(17)a。也就是说,在理解该结构时,我们倾向于进行右向划分,虽然左向划分在句法上也是可能的。需要注意的是,左向划分,如例(17)b不合适不是由于句法因素导致的,而是由于我们的世界知识导致的,这不能作为论证类似例(16)这种结构无法进行左向划分的主要根据。这就像许多非关系名词组成的领属结构不可以进行右向划分,也不能作为论证右向划分不可行的主要论据。

所以非关系名词自相组合形成的复杂领属结构实际上是可能有歧义的。如例(18)可以进行左向划分,相关的语境可以是某地中药市场上(可以不在长白山)有来自长白山的棕熊身上的熊掌;而如果是右向划分,则相关的语境可以是长白山的某中药市场上有许多的熊掌,这些熊掌是棕熊的熊掌,且这些棕熊和长白山可能没有关系。同理例(19)也有两种划分可能。

(18)长白山的棕熊的熊掌。

(19)上海滩的孩子王的故事。

进一步说,理论上,如果非关系名词组合后可能是歧义结构,那么由四个名词组合而成的领属结构最多有五种组合方法,将产生五种意思(当然由于多种因素的影响,不是所有的这类结构都能有五种意思)。但是如果只有左向划分是可能的,这个结构就只能有一种组合方法,产生一种意思。我们认为这类结构确实可以有五种意思。如例(20)就有例(21)a-e所示的五种意思。例(21)中,1-4四个数字分别代表“西藏”、“岩壁”、“老鹰”和“脚印”这四个名词;分号左边中括号里所示的即这四个名词的不同组合方式,分号右边显示相应的意义。

(20)西藏的岩壁的老鹰的脚印

(21)a. [[[12]3]4]:住在西藏的岩壁上的某只老鹰留下的脚印

b. [[12][34]]:在西藏的岩壁上可以看到来自草原的某只老鹰留下的脚印

c. [[1[23]]4]:西藏平原住着一群来自岩壁的老鹰,它们在田里留下了脚印

d. [1[[23]4]]:在西藏平原上发现一群来自岩壁的老鹰留下的脚印

e. [1[2[34]]]:一些印在岩壁上的老鹰的脚印放在西藏的一个博物馆里展览

所以,我们认为虽然出于多种原因(包括语言加工方面的原因)左向划分许多时候比右向划分更为容易,但这并不能作为论证句法上不可能进行右向划分的唯一根据。如上面的例子所示,有些多项式领属结构在给予适当的语境后右向划分不仅是可能的,而且是必须的。如果我们将上面所讨论过的指人关系名词和非关系名词结合起来讨论,并撇开领属关系的限制,我们会发现非常有趣的现象。按照陆俭明(1985)对指人名词的分类,例(22)a“古龙的陆小凤”是不可接受的,例(22)b“王书记的小宝”在一定条件下是属于可接受的(表示“王书记的孩子小宝”),而例(23)c“王书记的秘书”也是可以接受的。因此这三种格式的可接受度依次递增。

(22)a. 古龙的陆小凤的故事

b. 王书记的小宝的故事

c. 王书记的秘书的故事

我们发现,相应的,这三种格式的左向划分的可能性也越来越大。例(22)a很容易进行右向划分,而例(22)b可以进行右向划分也可以进行左向划分。例(22)c中,当“秘书”被用作关系名词,具体指王书记的一位或者几位秘书时,该结构就很容易进行左向划分;当“秘书”作为非关系名词而表示一种职位时,这个结构就可以进行右向划分。这进一步印证我们关于关系名词和非关系名词的词汇句法特征影响着左向划分和右向划分的可能性的论点。

6结语

本文应用关系名词和非关系名词的词汇句法特征上的区别对多项式偏正领属结构进行了分析,给我们的一个重要启发是,词汇句法特征与语言加工虽然密切相关,但不能用加工难度分析替代句法分析,或者认为加工起来有难度的结构就是句法上不可能的结构。我们认为,应该寻找加工上困难小的例子,例如语义上行得通的组合,同时提供适当的语境,来考察某结构是否合语法。