大兴水利枢纽工程大坝基础防渗帷幕灌浆设计与施工

2019-05-09袁素梅左凤霞王建勇齐锡蕊

袁素梅 左凤霞 王建勇 齐锡蕊

1 帷幕沿线基本地质条件

坝址位于峡谷内,河谷断面为U形,两岸岸坡陡峻,坡度一般80°以上。两岸帷幕线所经地段地形均较为平缓,仅右岸田家寨后山体段略陡。其中左岸新银村附近发育一长条形岩溶洼地,洼地与河流近平行,长约800 m,宽度20~40 m。洼地底高程522~540 m,洼地内漏斗、落水洞发育。

坝址区及帷幕沿线地层主要为寒武系清虚洞组(∈1q)及第四系(Q4)。地层属单斜构造,岩层产状为NE20°~40°/SE∠5°~15°,岩层倾向下游。沿线附近未发现断层,构造主要以节理裂隙为主,产状分别为:①NE60°~80°/SE∠70°~85°;②NW280°~300°/NE∠60°~80°。浅部岩体近水平层理面和张性裂隙较发育且多被泥质充填(部分无充填),帷幕沿线岩溶发育,主要岩溶形态为岩溶洼地、漏斗、落水洞及溶洞等。

由于坝址两岸地下水位低于库水位,且坝址区岩体渗透性不均一,蓄水后将存在绕坝和坝基渗漏问题。坝址无大断层和较大溶洞存在,产生集中渗漏的可能性不大,坝基渗漏为裂隙式渗漏。两岸岸坡溶洞较发育,溶洞口规模不大,可能存在管道式集中渗漏,帷幕区岩体透水性总体随深度增加而减弱。坝址区弱风化岩体多具中等-弱透水性(q=10~1 Lu),微风化岩体多具弱-微透水性,坝基岩体渗透性随深度的增加有逐渐减小的趋势。由于岩溶发育的不均一性,在岩溶发育部位,岩体透水性有突变现象。这是水库产生渗漏的重要隐患,必须做好基础防渗处理。

2 防渗帷幕设计

根据坝址区地下水的运动规律及岩体的渗透特性,坝基采取帷幕灌浆与排水相结合的工程措施,以控制承压水的影响、降低坝基扬压力、控制并减少绕坝和坝基渗漏量、防止泥化夹层部位发生渗透破坏。坝基及坝肩防渗帷幕形成封闭系统,其深度按岩体透水性和岩溶发育情况综合确定。

坝基岩溶发育程度随深度增加而减弱,河床钻孔中未见有明显的溶蚀现象,岩溶发育程度较弱,岩溶渗漏问题相对简单,因此,坝基防渗以透水率控制。河床部位岩体透水率均小于5 Lu,帷幕深度可按1/3坝高取。两岸岩体呈弱透水性,随着深度的增加,地下水径流强度、循环交替和溶蚀、侵蚀能力逐渐减弱,两岸岩溶发育强度也相应减弱。坝肩岩体主要为清虚洞组,其中第一地质单元∈1q1-1为薄-中厚层状灰岩,裂隙不发育,微透水性,岩溶不发育,该层可作为坝基防渗相对隔水层。根据两坝肩岩溶发育情况、存在岩溶连通管道等问题,以∈1q1-1作为相对隔水层,帷幕底进入本单元地层5~10 m为宜,两岸帷幕灌浆深度为21~52 m,满足防渗帷幕的设计深度要求。

为使帷幕、排水保持连续性,控制绕坝渗流的问题,帷幕由坝肩向两岸延伸至地下水与正常蓄水位相交处,左、右岸防渗帷幕长分别为609 m和541.5 m,延伸长度远超过1倍坝高,与地基条件相近的其他工程类比,可满足要求。

经过系统分析前期勘测成果和灌浆试验论证,提出坝基及坝肩帷幕灌浆设计和要求如下。

2.1 坝基帷幕

坝基帷幕线长度98 m,帷幕孔为双排设计,主帷幕孔垂直布置,上游副帷幕孔倾向上游5°,主、副帷幕排距0.7 m,孔距均为2.0 m。河床段主帷幕孔深12 m,副帷幕孔深8 m。岸坡段主帷幕深度由深入∈1q1-1层下25 m至15 m,副帷幕深度取主帷幕深度2/3。

2.2 左、右岸帷幕

左岸帷幕灌浆布置在左坝肩517.00 m灌浆平洞内,平洞长度同帷幕线长度;右岸帷幕灌浆近坝部分明灌,远坝端约301 m布置在灌浆平洞内。平洞断面均为3.0 m×3.0 m(宽×高)城门洞型。左岸帷幕线桩号坝0+000.00—坝0-100.00段、坝0-200.00—坝0-280.00段、坝0-335.00—坝0-380.00段采用双排帷幕灌浆,其余部位防渗帷幕为1排,主帷幕孔倾向上游7°,下游副帷幕孔倾向上游5°,主、副帷幕排距0.7 m,孔距2.0 m,左岸帷幕深度为24~80.4 m。右岸靠近坝肩约150 m长范围内帷幕线处于分水岭地带,岩体厚度单薄,岩溶发育强度不一,此段的防渗漏是坝肩防渗设计的重点,设双排帷幕孔,右岸明灌段全线及右坝洞0+000至右坝洞0+070段采用双排帷幕灌浆,其余部位防渗帷幕为1排,主、副帷幕孔均垂直布置,孔距2.0 m,右岸帷幕深度为27~66 m。

防渗帷幕全长1 248.5 m,总孔深42 220 m,以上大坝渗漏设防可将河床和岸坡的库内渗水堵截,起到立面防渗的作用。

帷幕灌浆可采用小孔径钻孔,并推荐用孔口封闭法施灌。帷幕孔分3序,每间隔24 m布置1个先导孔,设计要求通过各次序孔的灌浆施工,幕体透水率不得大于5 Lu。

3 帷幕灌浆施工

3.1 灌浆材料及水灰比

灌浆浆液全部为水泥净浆,选用P.042.5级普通硅酸盐水泥。浆液选用水灰比为 5∶1、3∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1和0.5∶1六个比级。开灌比级5∶1。使用时首先采用称重法配置0.5∶1的浆液,搅拌3~5 min,后根据灌浆需要再稀释为其他比级浆液。

3.2 灌浆分段

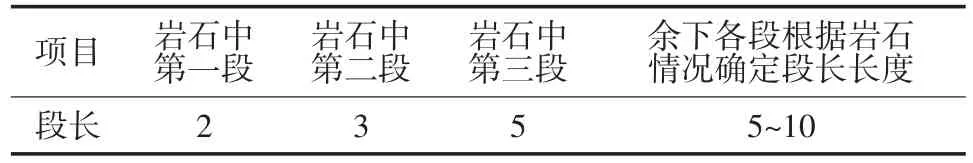

灌浆段的长度控制在5.0 m左右,最长不超过10.0 m,接触段的长度2.0 m。灌浆段长度见表1。

表1 灌浆段长度划分 m

3.3 灌浆压力

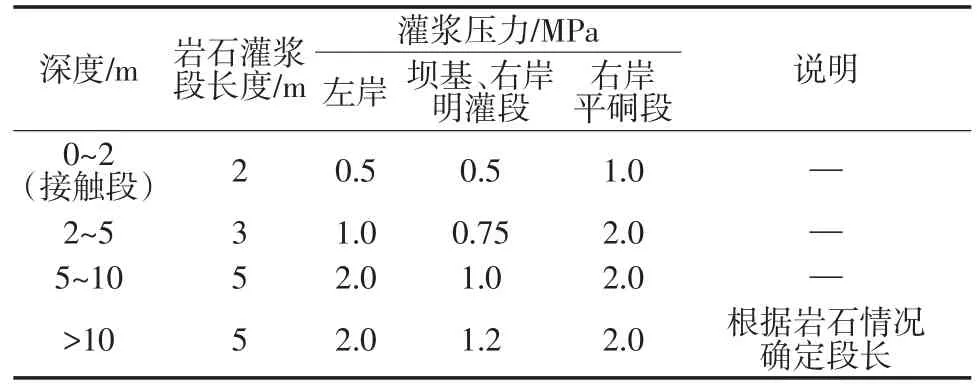

帷幕灌浆压力为0.5~2 MPa,根据岩溶发育情况不同各灌段灌浆压力有所调整。压力以安装在孔口回浆管路上的压力传感器采集数据的平均值为自动记录仪记录的灌浆压力。各段的灌浆压力见表2。

表2 灌浆压力表

以上灌浆压力值是通过现场试验确定的。试验段选择在地层较具代表性和复杂性的坝段,试验用灌浆压力根据地层情况和有关的经验公式确定。

灌浆压力是灌浆施工最为重要的参数之一。灌浆孔的上覆盖重最小处仅为0.5 m厚的左岸灌浆平洞底板,灌浆压力过大,注浆量大,大部分Ⅰ序孔较长时间达不到设计压力值,造成浆液浪费,且浆液可能对上覆盖重产生有害抬动。压力过小又达不到灌浆效果,影响幕体质量。为确定正确的灌浆压力,进行了灌浆试验。通过试验发现,0.5 MPa为接触段灌浆的压力界限值。在0.5 MPa范围内,冒漏现象很少发生,上覆盖重的抬动变形很微小;压力超过0.5 MPa冒漏现象就会频繁出现,个别孔的抬动变形显著增大。所以把接触段的灌浆压力确定为0.5 MPa,然后根据试验情况和经验公式确定了各段帷幕孔的终孔灌浆压力以及其他中间孔段的灌浆压力值。

施工过程中灌浆压力要严格控制,一般不能超过设计压力,这在接触段位置和终孔段位置尤为重要。

3.4 灌浆方法

钻孔设备采用XY-2地质钻机,钻孔直径为60 mm。灌浆设备采用3SNS灌浆泵,中成华瑞灌浆自动记录仪和KXP-2D型数字罗盘测斜仪。

接触段(入岩2 m)采用灌浆塞灌浆,待凝72 h后再进行下一段的钻灌作业。接触段以下采用“孔口封闭、从上而下分段、孔内循环灌浆法”进行灌浆,灌浆管距离孔底不大于50 cm。各个灌浆段结束后一般可不待凝。“孔口封闭灌浆法”操作简单,易于施工,自上而下分段灌浆,下部孔段灌浆的同时,又是对其上部已灌孔段灌浆施工的补充和检验,能够有效地保证灌浆质量,是一种被广泛采用的灌浆方式。

3.5 灌浆施工顺序

(1)坝基段首先施工固结灌浆,后施工同一坝段的帷幕灌浆孔。

(2)双排帷幕孔部位,先施工下游排的副帷幕孔,后施工上游排主帷幕孔。

(3)同排帷幕孔的先后次序:先导孔→Ⅰ序孔→Ⅱ序孔→Ⅲ序孔→质量检查孔,各次序相邻孔同时施工时孔深相差15 m。

3.6 浆液变换及灌浆结束标准

浆液变换:遵照由稀到浓逐级变换原则。灌浆压力保持不变而注入量达300 L以上,或者灌浆时间已达30 min,而灌浆压力或注入率无显著改变时,换浓一级水灰比浆液灌注;注入率大于30 L/min时,越级变浓。

灌浆结束标准:在该灌段设计压力下,当注入率不大于1 L/min后,继续灌注30 min,结束灌浆。

3.7 终孔标准

达到设计终孔深时,终孔段灌前压水试验透水率均要求不大于5 Lu时,可终孔。

3.8 灌浆封孔

灌浆结束后,采用全孔灌浆封孔法,用0.5∶1的水泥浆置换孔内浆液并取出所有灌浆管,压力位最大灌浆压力。浆液凝固后及时清除孔口浮浆和污水,用砂浆回填密实并抹平。

4 帷幕灌浆施工过程中特殊情况处理方法

4.1 溶洞

帷幕灌浆遭遇溶洞时,按以下措施处理。

(1)遇空腔式溶洞,采用回填水泥砂浆或最大粒径小于20 mm的级配骨料处理,灌浆后待凝7 d,然后重新扫开,再灌注水泥浆。全充填型溶洞直接灌水泥浆。

(2)遇规模性溶洞时,采用灌注细石混凝土或砂浆处理,对岩溶渗漏通道,采取落水洞扩挖,采用混凝土塞处理,并对溶洞进行封堵。

(3)对于帷幕灌浆平洞底板开挖过程中揭露的溶洞,清除溶洞充填物,回填C25、一级配混凝土后,再进行帷幕灌浆施工。

(4)对岩溶及裂隙发育段帷幕灌浆孔布置调整,增设排数,且向两侧延伸一定长度。

4.2 右岸明灌段覆盖层灌浆处理

右岸近坝段冲沟段实际岩面高程低于517 m,考虑岩面高程以上为回填渣土和原始黄泥风化层,蓄水后稳定性较差,此区域范围内做升浆加固处理。在对右岸明灌段桩号右坝洞0+000—0-232段全线采用双排帷幕灌浆基础上,在帷幕灌浆孔下游1.5 m处设置1排固结灌浆孔,固结灌浆加固深度为高程517.00 m至深入岩面以下2.0 m,孔距1.5 m。钻孔施工中,应保证钻孔的垂直度要求。

升浆管采用管径为50 mm的钢管,管与管之间采用丝扣连接;为了防止钻孔沉渣堵塞升浆管,升浆管底部在安放前应包裹;升浆管下入深度应与钻孔深度相同;升浆管安放结束后拔出套管。

施工时先灌注固结灌浆孔,然后灌注上游帷幕灌浆孔,最后灌注中间帷幕孔。

4.3 漏浆、串浆

基本孔灌浆施工时,试验段上下游方向存在不同程度的漏浆情况,Ⅲ序孔部分孔段灌浆时也有相互串浆现象。右岸河谷边坡溶洞、裂隙发育,纵向和垂直灌浆轴线方向溶洞、裂隙分布范围较广,漏浆主要为岩溶和地下水的影响。对于冒漏孔段要根据具体情况,采取表面封堵、低压、浓浆限流限量,间歇灌浆等办法进行处理,尽量一次性灌好。帷幕灌浆过程中发生串浆时,如串浆孔具备灌浆条件,同时进行灌浆,一泵灌一孔。否则将串浆孔用塞塞住,持灌浆孔灌浆结束后。串浆孔并行扫孔、冲洗,而后继续钻进和灌浆。

5 质量检查与成果分析

5.1 质量检查

5.1.1 灌前各序孔压水检测成果分析

右岸明灌段帷幕线生产试验区灌前测试孔压水检查,灌前各排序孔共完成11孔100段测试孔压水检查,最大透水率3 081.5 Lu,最小透水率1.7 Lu。其中,透水率大于10 Lu的孔段占42%,大于100 Lu的孔段占18%。

本次试验区帷幕灌浆(除溶洞处理外)共灌注水泥115.48 t,平均单耗253.25 kg/m,设计为单排65 kg/m,双排48.7 kg/m。Ⅱ序孔平均单位注入量较I序孔平均单耗有递减趋势,递减65.74%,Ⅲ序孔较Ⅱ序孔平均单耗有递减趋势,递减86.60%,随着灌浆孔序加密,灌浆孔吸浆量减小,符合正常的灌浆规律。Ⅲ序孔共进行45段灌浆,平均单耗小于5 kg/m为6段,5~10 kg/m为12段,10~50 kg/m为19段,50~100 kg/m为3段,100~1 000 kg/m为5段。

5.1.2 灌后质量检查

试验区帷幕灌浆孔施工至设计孔深时均达到终孔标准,设计孔深段压水值最大为3.56 Lu。

单排灌浆试验结束后,根据灌浆成果资料设1个检查孔进行压水检查,孔深为64.7 m,灌浆段41 m。检查段次9段,其中6段大于5 Lu,3段压水吕荣值为2~5 Lu之间,合格率较低。试验区局部岩溶裂隙发育,采用1排孔、孔距2 m时施工不能满足要求,与设计一致。按设计由单排孔增加为2排,孔距为2 m,排距为1 m,梅花形布置。双排灌浆试验完成后,取1个检查孔进行压水检查,各段次压水吕荣值均小于5 Lu,满足设计和相关规范要求。

5.2 成果分析

本工程帷幕轴线总长1 248.5 m,约50个施工单元,灌后每单元选取2个检查孔进行压水试验检查,设计合格标准为压水试验吕荣值小于5 Lu的试段不低于90%且不存在连续不合格段,满足设计和规范相关要求。

6 结语

通过对大坝基础防渗帷幕灌浆施工情况的回顾,对帷幕灌浆成果资料和检查孔压水成果资料的综合分析后,总结如下几点:

(1)压水值及灌浆单位注入量的大小均与地质条件相吻合,灌浆资料真实地反映了坝基的地质特点及岩溶裂隙的发育状况。

(2)压水值及灌浆单位注入量,均呈现出随着孔序的不断加密而逐序递减的变化趋势,规律明显,表明灌浆效果良好。

(3)通过终孔标准来控制帷幕灌浆孔的深度,保证了防渗帷幕底界深入到相对隔水层,验证了设计合理性。

(4)帷幕沿线溶洞及裂隙较发育地段,单排相邻的灌浆孔灌浆时水泥浆液扩散搭接形成封闭防渗帷幕线难度较大,单排帷幕不能满足设计防渗要求,建议岩溶发育段采用双排帷幕灌浆,灌后达到设计合格标准。

(5)当遭遇碎石土、坡残积物时,在固结灌浆基础上再进行帷幕灌浆。