神经内镜微创术与微创钻孔引流术治疗高血压脑出血的临床效果与安全性分析*

2019-05-05裴云龙王宏利

裴云龙,王宏利

(中国石油天然气集团公司中心医院 神经外科,河北 廊坊 065000)

高血压脑出血是一种临床常见病和多发病,具有高发病率、发病急骤、病情危重、致死率及致残率高等特点[1]。近期一项调查研究显示,急性期脑出血病死率为30.00%~40.00%,且高血压脑出血存活患者中大多数残留后遗症,严重危害患者的健康和生命[2]。有研究[3]表明,高血压脑出血致死、致残的主要原因是出血致使脑内积聚大量血肿和水肿,进而引起颅内压升高,压迫周围的神经组织,从而造成严重的大脑功能损害。因此,通过手术及时清除血肿、降低颅内压是临床上治疗高血压脑出血的首选方案。近年来,随着外科技术的创新和发展,微创手术在高血压脑出血治疗中应用越来越广泛[4]。其中,神经内镜微创术、微创钻孔引流术是临床上常用的微创手术,均有各自的优缺点以及适用范围和禁忌证。然而,关于两种微创手术治疗高血压脑出血效果的报道较少。因此,本研究回顾性分析了本院神经外科收治的高血压脑出血患者的病历资料,旨在探讨神经内镜微创手术与微创钻孔引流术治疗高血压脑出血的临床效果与安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.1.1 临床资料 回顾性分析2017年1月-2017年12月本院神经外科收治的90例高血压脑出血患者的病历资料。其中,男52例,女38例;年龄42~70岁,平均(61.04±9.38)岁;高血压病史4~18年,平均(8.46±2.89)年;发病至手术时间3~40 h,平均(9.13±3.07)h;出血量30~45 ml,平均(37.83±7.15)ml;出血部位在基底核58例,脑叶32例。

1.1.2 纳入标准 符合中华医学会制订的高血压脑出血的诊断标准[5],并经头颅CT和磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)检查等确诊;首次发病且入院时间在24 h内;发病前无明显的神经认知功能障碍;发病前有明确的高血压病史,且发病前无脑外伤史;出血量30~45 ml;出血48 h内接受神经内镜微创手术或微创钻孔引流术治疗;纳入病例资料完整。

1.1.3 排除标准 病例资料不完整;出血部位于脑干或小脑或出血累及脑干、小脑;脑动脉瘤、血管畸形、颅脑损伤引起的脑出血;伴有血管畸形、蛛网膜下腔出血、出血破入脑室、凝血功能障碍、血管炎或其他严重慢性疾病;伴有心、肝和肾等重要脏器功能严重不全;既往有脑卒中病史;长期使用抗生素、糖皮质激素及免疫抑制剂等治疗;患有精神疾病。

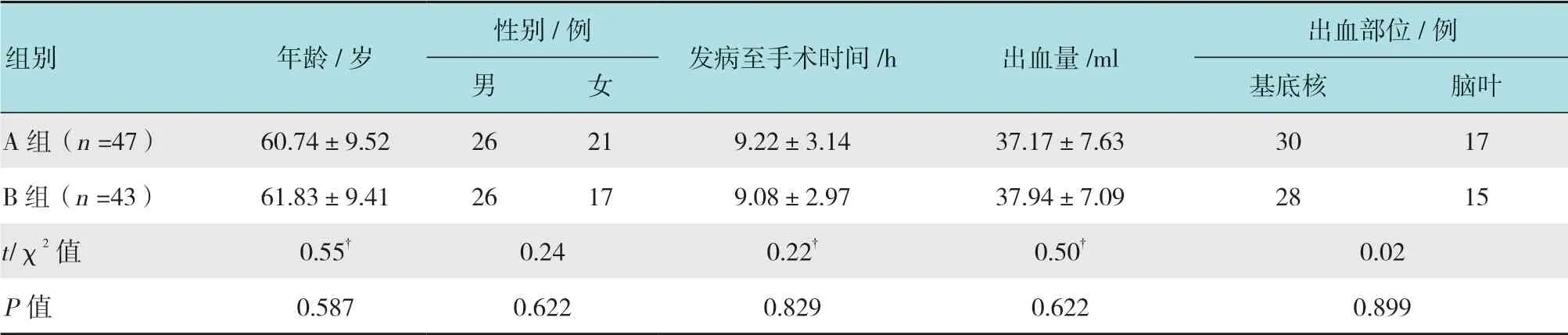

1.1.4 分组 根据手术方式不同将90例高血压脑出血患者分为A组和B组,其中A组47例行神经内镜微创手术,B组43例行微创钻孔引流手术,两组性别比例、年龄、高血压病史和出血部位等基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

1.2 手术方法

两组均采用气管插管进行全麻,根据头颅CT或MRI定位血肿部位和推算血肿中心距皮层的范围,避开脑重要血管及功能区评估手术通道,并进行标记。A组行神经内镜微创手术。切开头皮约4 cm,分离皮层、肌层和骨膜层,电钻钻骨孔、铣刀或咬骨,形成直径约2 cm骨窗,脑穿刺针穿刺到血肿,按穿刺通道置入内镜及镜鞘,在神经内镜监视下,用显微吸引器仔细清理各角度血肿。如果发现活动性出血,可使用双极电凝或者纱布进行止血,根据实际情况 决定是否放置引流管。B组行微创钻孔引流术。入路选择与A组神经内镜微创手术基本相同,采用一次性颅脑引流器抽吸血肿内积液,若血肿呈液态状,吸出一半,根据血肿情况加入尿激酶等药物对血肿进行液化,闭管4 h再开放引流,留置引流管,待血肿引流彻底后拔出引流管。两组术后均给予抗炎、脱水降压和神经营养 等对症治疗。

表1 两组患者的基线资料比较Table1 Comparison of the baseline data between the two groups

1.3 观察指标

比较两组手术时间、术中出血量、血肿清除率、住院时间及术后并发症发生情况。血肿清除率=(术前血肿量-术后血肿量)/术前血肿量×100%。

1.4 效果评定

采用美国国立卫生研究院脑卒中评分量表(national ins titute of health stroke scale,NIHSS),评价两组术前及术后3个月的神经功能恢复情 况,评分越高提示其神经功能缺损越严重[6]。采用日常生活活动评分(activity of daily living,ADL),评价 日常生活活动能力改善情况,总分0~100分,评分越 高表示日常生活活动能力越好[7]。采用格拉斯哥预后评分(Glasgow outcome scale,GOS)评价两组患者术后6个月的预后情况,GOS评分包括5个等级:Ⅰ级为死亡,计1分;Ⅱ级为植物状态生存,计2分;Ⅲ级为重度残疾,生活不能自理,计3分;Ⅳ级为轻度残疾,可生活自理,且能适当地进行工作, 计4分;Ⅴ级为恢复良好,可正常生活、工作、学习,计5分[8]。预后良好率=(Ⅳ级+Ⅴ级)/总例数×100%。

1.5 统计学方法

所有数据均采用SPSS 22.0统计软件进行分析处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示,进行t检验;计数资料以例数和百分比(率)表示,进行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者手术时间、术中出血量及住院时间比较

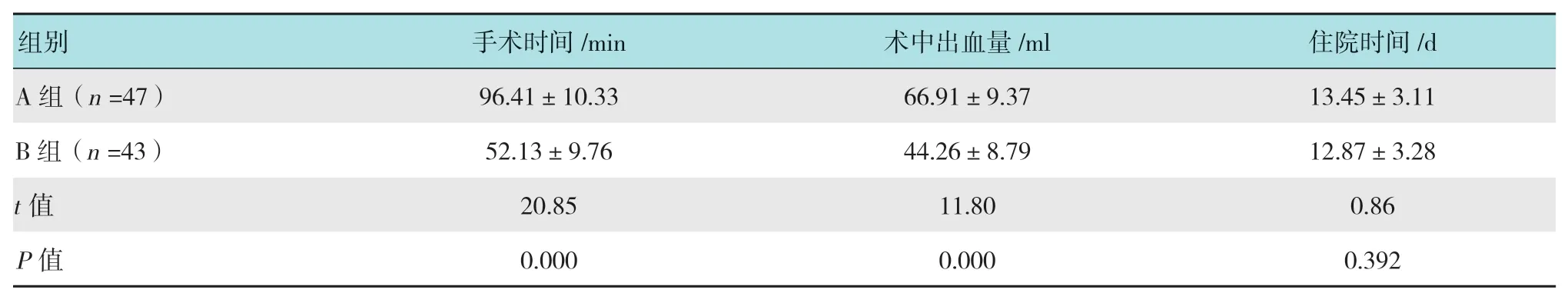

B组的手术时间和术中出血量明显少于A组,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组术后住院时间相比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者手术时间、术中出血量及住院时间比较 (±s)Table2 Comparison of the operation time,intraoperative blood loss and hospital stay between the two groups (±s)

表2 两组患者手术时间、术中出血量及住院时间比较 (±s)Table2 Comparison of the operation time,intraoperative blood loss and hospital stay between the two groups (±s)

组别 手术时间/min 术中出血量/ml 住院时间/d A组(n =47) 96.41±10.33 66.91±9.37 13.45±3.11 B组(n =43) 52.13±9.76 44.26±8.79 12.87±3.28 t值 20.85 11.80 0.86 P值 0.000 0.000 0.392

2.2 两组患者血肿清除率、再出血发生率及并发症发生情况比较

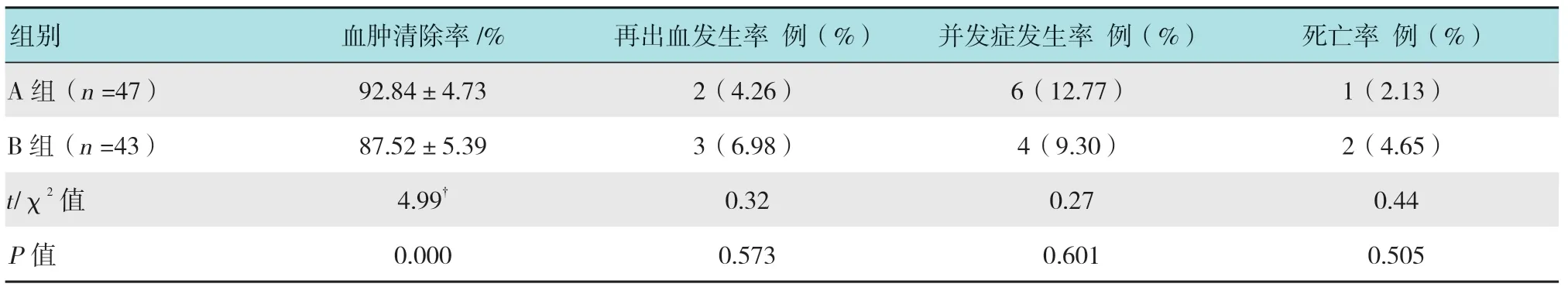

A组血肿清除率(92.84±4.73)%明显高于B组(87.52±5.39)%,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者术后主要并发症为颅内感染、坠积性肺炎和多器官功能衰竭,A组术后并发症发生率为12.77%(6/47),其中颅内感染2例,坠积性肺炎3例,多器官功能衰竭1例;B组术后并发症发生率为9.30%(4/43),其中颅内感染1例,坠积性肺炎1例,多器官功能衰竭2例。两组术后再出血发生率分别为4.26%(2/47)和6.98%(3/43)。两组术后死亡率分别为2.13%(1/47)和4.65%(2/43),死亡原因为多器官功能衰竭或中枢神经系统衰竭。两组术后再出血发生率、并发症发生率和死亡率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表3。

2.3 两组术后3个月神经功能及日常生活活动能力恢复 情况比较

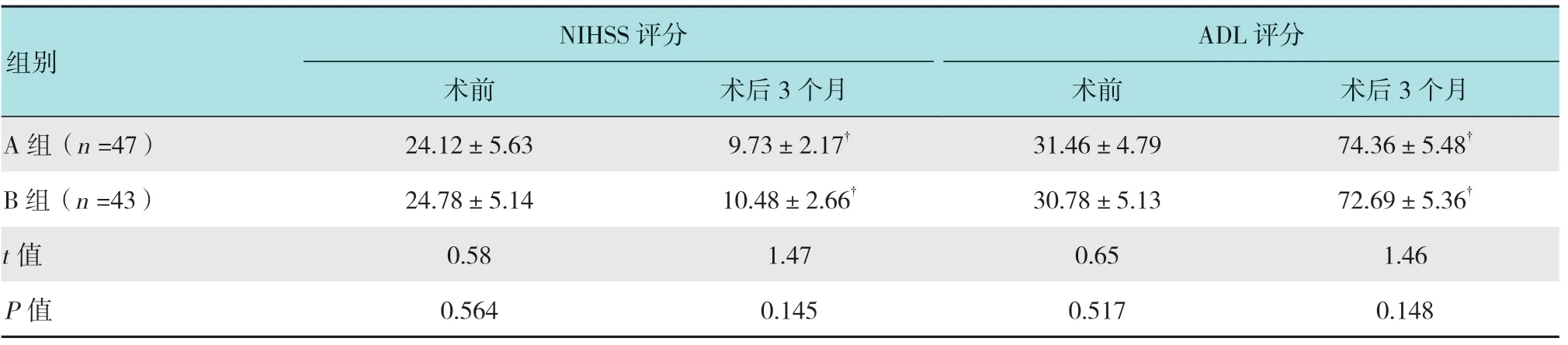

两组术前NIHSS评分和ADL评分相比,差异均无统计学意义(P>0.05)。术后3个月,两组的NIHSS评分均明显降低,ADL评分均明显升高,且A组略优于B组,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

2.4 两组患者术后6个月的预后情况比较

A组术后6个月预后情况为:Ⅴ级19例、Ⅳ级25例、Ⅲ级1例、Ⅱ级1例、Ⅰ级1例,预后良好率为93.62%;B组术后6个月预后情况为:Ⅴ级16例、Ⅳ级20例、Ⅲ级4例、Ⅱ级2例、Ⅰ级1例,预后良好率为83.72%。A组预后良好率略高于B 组,差异无统计学意义(χ2=2.23,P=0.136)。

表3 两组血肿清除率、再出血发生率、并发症发生率和死亡率比较Table3 Comparison of the clearance of hematoma,rebleeding rate,complications rate and mortality rate between the two groups

表4 两组手术前后NIHSS评分及ADL评分比较 (分,±s)Table4 Comparison of NIHSS and ADL scores before and after surgery between the two groups (score,±s)

表4 两组手术前后NIHSS评分及ADL评分比较 (分,±s)Table4 Comparison of NIHSS and ADL scores before and after surgery between the two groups (score,±s)

注:†与手术前相比,差异有统计学意义(P <0.05)

NIHSS评分 ADL评分术前 术后3个月 术前 术后3个月A组(n =47) 24.12±5.63 9.73±2.17† 31.46±4.79 74.36±5.48†B组(n =43) 24.78±5.14 10.48±2.66† 30.78±5.13 72.69±5.36†t值 0.58 1.47 0.65 1.46 P值 0.564 0.145 0.517 0.148组别

3 讨论

高血压脑出血是临床上最常见的脑血管病之一,也是高血压最严重的并发症之一,好发于中老年人群,具有起病急、发 病率高、致残率高 和死亡率高的特点,严重威胁中老年人群的生命健康[9]。高血压脑出血发生后,可导致不可逆型的神经功能损害,一方面是由于脑出血后所形成的颅内血肿会压迫脑组织及脑神经,进而引起局部脑循环及脑代谢发生障碍,另一方面血凝块释放出的凝血酶及红细胞代谢产物均会引起局部脑水肿,进而导致脑组织代谢紊乱,甚至引起神经细胞坏死凋亡[10-11]。因此,有效治疗高血压脑出血的首要方案是:及时有效地清除血肿、降低颅内压,尽量降低神经功能缺损。传统的骨瓣开颅血肿清除术可使病灶完全暴露,术野清晰,可彻底清除血肿,但由于手术时间较长、创伤大、出血量多,对机体损伤较重,且术后并发症较多,该手术方案的临床效果并不十分理想[12]。近年来,随着微创技术的不断发展,神经内镜微创手术、微创钻孔引流术已经广泛应用于高血压脑出血的治疗中,两者各有优势和缺点[13]。因此,本研究分析对比了两者治疗高血压脑出血的临床效果与安全性。

本研究结果显示,行微创钻孔引流术患者的平均手术时间明显短于行神经内镜微创手术患者,术中出血量明显少于行神经内镜微创手术患者,提示微创钻孔引流术在手术时间及控制术中出血量方面具有优势,李春虎等[14]的临床报道也证实了这一点,这与微创钻孔引流术操作简便有关。本研究进一步对比了两种手术方案的临床效果及并发症发生情况,结果显示,行神经内镜微创手术患者血肿清除率明显高于行微创钻孔引流术患者,差异有统计学意义(P<0.05),而两组术后再出血发生率、并发症发生率及死亡率比较,差异均无统计学意义(P>0.05),与滕楚北等[15]报道的结果一致,提示神经内镜微创术在清除血肿方面具有优势,而两种手术方案术后并发症率、死亡率均较低,说明两种手术方案均安全、可靠。此外,本研究对比分析了两组患者术后3个月神经功能、日常生活活动能力恢复情况及术后6个月的预后情况。结果显示,术后3个月两组患者NIHSS评分均明显降低,ADL评分均明显升高,表明两种手术方案均有助于神经功能及日常生活活动能力的恢复,与近期临床报道结果一致[16-17]。而两组患者术后3个月的NIHSS评分及ADL评分相比,差异均无统计学意义(P>0.05),提示两种手术方案在改善神经功能及日常生活活动能力方面差别不大。行神经内镜微创手术患者术后6个月预后良好率(93.62%)略高于行微创钻孔引流术患者(83.72%),差异无统计学意义(P>0.05),提示两种手术方案的预后效果无明显差异,但显著优于既往报道中的传统开颅血肿清除术[18]。

综上所述,微创钻孔引流术可缩短手术时间,减少术中出血量,神经内镜微创术可提高血肿清除效果,两者均安全、可靠,且预后差异不大。因此,临床上应根据患者发病时间、出血部位、血肿大小及经济承受力和医疗技术条件等情况,灵活选择手术方案,以提高临床疗效、患者满意度及预后情况。