仁化县野生白毛茶群落特征及保护对策

2019-04-27刘逸嵘黄燕双陈再雄赵万义廖文波

刘逸嵘,刘 佳,黄燕双,陈再雄,赵万义,凡 强,廖文波

(1.有害生物控制与资源利用国家重点实验室/广东省热带亚热带植物资源重点实验室/中山大学生命科学学院,广东广州 510275;2.广东韶关丹霞山国家级自然保护区管理局,广东 韶关 512300)

白毛茶Camellia sinensis var. pubilimba隶属山茶科,其嫩枝、叶片背面及萼片均密被灰白色柔毛,花特别小,可明显与茶Camellia sinensis区分[1]。本种广布于广东西北部、广西、海南、云南东南部。仁化县位于广东省北部,粤、湘、赣三省交界处,森林覆盖率达77.3%,自然环境十分优越,素有“白毛茶之乡”的美称,是粤北白毛茶的主要原产地。据资料记载,广东省仁化县早年分布有较多的白毛茶野生种群[2]。据《仁化县志》记载,在清朝年间,产于仁化红山镇黄岭嶂的“云雾白毫”茶,曾是宫廷贡品,如今红山白毛茶仍位列我国三大白毛茶之首[3],并于2014年获批国家地理标志保护产品[4]。

现在仁化县地区大规模的白毛茶茶园是20世纪90年代初村民挖掘野生茶树繁育而来的,林业生产活动在较大程度上对野生白毛茶种群造成破坏,因此本地区白毛茶的野生群体生长状况亟待关注。然而,以往针对白毛茶的研究集中于生化成分[3,5]、亲缘关系[6]、品系开发[7]、加工技艺[8]等方面,其群落生存状况研究仍属空白。作者在野外调查过程中发现白毛茶的半自然群落,并开展了群落生态学研究,初步掌握本地区野生白毛茶的分布以及生存状况,对于白毛茶种质资源的保护具有重要意义,也为其合理开发利用提供参考。

1 研究方法

1.1 自然地理概况

研究地点位于仁化县董塘镇及红山镇,地处南岭山脉南麓,属中亚热带季风气候,年平均气温19.6 ℃,极端最高温39.1 ℃,最低温-5.4 ℃,年平均降雨量1858.6 mm,年降雨日数172 d,无霜期308 d,生长积温7180.8 ℃,相对湿度81.0%。森林覆盖率达77.3%,分布有典型的亚热带常绿阔叶林,土壤属于酸性土[9]。

1.2 样地设置与调查

调查的5个野生白毛茶生存群落位于董塘镇及红山镇,白毛茶生长的群落受人工干扰严重,常作为杉木Cunninghamia lanceolata及毛竹Phyllostachys heterocycla次生林下的伴生种出现(表1)。参照群落调查方法[10]将每个样地划分为数个10 m×10 m方格,采用每木调查法,对群落中1.5 m以上木本植物个体记录物种名称、胸径、高度、冠幅等;同时在每个10 m × 10 m样方中设置1个2 m × 2 m小样方,记录小样方中草本和乔、灌木幼苗,包括种名、株数、高度和覆盖度等。

表1 野生白毛茶群落样地信息Table 1 Field information of wild Camellia sinensis var. pubilimba community

1.3 数据分析

(1) 重要值及物种多样性:根据王伯荪等[10]的方法计算群落中各种群的相对显著度(RD)、相对盖度(RC)、相对多度(RA)、相对频度(RF)和重要值(IV)。计算 Simpson多样性指数(D)、Shannon-Wiener多样性指数(H)、Pielou均匀度指数(Jsw)以分析物种多样性。

(2) 区系分析方法:根据吴征镒[11]的方法对所得数据进行群落外貌及区系组成分析。

2 结果与分析

2.1 群落外貌特征

实地调查显示,野生白毛茶的自然群体极为少见,仅样地BMC-04的白毛茶群体尚处于较自然状态的常绿阔叶林,但该群落同样也处于人工杉木林附近,遭受一定程度的破坏。其他 4个样地均为人工杉木林或毛竹林废弃后演替而成的次生林,因人工林地废弃的时间差异演替情况略有差别,BMC-01及BMC-02的演替程度较高,群落乔木层出现一定程度分层,建群种的组成也相对多样化。所调查的5个群落中白毛茶植株高度均在2.5 m以下,未发现白毛茶成年植株,白毛茶在林下灌木层中常占据一定优势,具体的群落特征如下:

(1) BMC-01样地位于靠近溪谷的坡地,为人工毛竹-杉木林演替而成的次生林,郁闭度仅60%(图1: A & B)。乔木层分层不明显,高8~18 m,以毛竹、杉木占据绝对优势,伴生种多样,包括木油桐Vernicia montana、刨花润楠Machilus pauhoi等;灌木层高1~3 m,优势种有白毛茶、香叶树Lindera communis、粗叶榕 Ficus hirta、光叶山黄麻 Trema cannabina等;草本层物种十分丰富,常见乌毛蕨Woodwardia japonica、金耳环Asarum insigne、地稔Melastoma dodecandrum、半边旗Pteris semipinnat。

(2) BMC-02样地为弱毛竹-杉木混交林,地处山坡,人类活动痕迹较弱,群落郁闭度达80%(图1: C& D)。本群落乔木层可分为两层,上层高度18~22 m,建群种有杉木、毛竹,乔木二层高8~12 m,常见种为杉木、毛竹、木荷Schima superba、日本杜英Elaeocarpus japonicus、猴欢喜Sloanea sinensis等;灌木层高3~5 m,优势种为白毛茶、绒毛山胡椒Lindera nacusua、桃叶石楠Photinia prunifolia、密毛乌口树Tarenna mollissima等;草本层中蕨类植物十分丰富,包括里白Hicriopteris glauca、芒萁Dicranopteris dichotoma、狗脊Woodwardia japonica、深绿卷柏Selaginella doederleinii等。

(3) BMC-03样地为毛竹次生林,地处山坡阳处,郁闭度约70%(图1: E & F)。乔木层可分为二层,上层高12~18 m,以毛竹占据绝对优势;乔木二层高5~17 m,常见有八角枫、刨花润楠、绒毛山胡椒、白花龙Styrax faberi等。灌木层2~4 m,种类组成丰富,如红背山麻杆Alchornea trewioides、鸭公树Neolitsea chuii、毛冬青Ilex pubescens、白毛茶、南方荚蒾Viburnum fordiae等。草本层藤本植物丰富,如三叶崖爬藤Tetrastigma hemsleyanum、玉叶金花Mussaenda pubescens、海金沙Lygodium japonicum,另伴生二花珍珠茅Scleria biflora等。

(4) BMC-04样地为常绿阔叶林,位于人工杉木林附近的沟谷地带,群落郁闭度高达90%,林下湿润(图1: G & H)。乔木层可分为二层,林冠层10 m以上,建群种为华润楠Machilus chinensis、罗浮柿Diospyros morrisiana、漆树 Toxicodendron vernicifluum;乔木第二层高 5~8 m,为杜英 Elaeocarpus sylvestris、观光木Michelia odora、鸭公树、岭南槭Acer tutcheri。灌木层缺失,草本层物种丰富,包括大量耐阴植物,如深绿卷柏、华山姜Alpinia chinensis、十字薹草Carex cruciata、桫椤Alsophila spinulosa等。

(5) BMC-05样地为次生性毛竹林,位于村落附近山地,群落郁闭度低,林中通透性好(图1: I & J)。群落上层以毛竹占据绝对优势,高度13~18 m,乔木下层4~9 m,散生野含笑Michelia skinneriana、罗浮柿、绒毛山胡椒等;灌木层物种丰富,覆盖度高,多为阳生性的红背山麻杆、白花鬼灯笼、栀子Gardenia jasminoides、白毛茶等;草本层常见火炭母Polygonum chinense、华南赤车Pellionia grijsii、蔓茎堇菜Viola diffusa、日本蛇根草Ophiorrhiza japonica等。

图1 野生白毛茶生长状况及对应群落Fig. 1 Growth status and corresponding community of wild Camellia sinensis var. pubilimba

2.2 白毛茶伴生物种组成及地理成分

所调查的5个野生白毛茶群落,共有维管植物177种,隶属于63科119属(表2)。其中蕨类植物有13科17属21种,裸子植物1科1属1种,被子植物49科101属155种。其中被子植物中属种较多的是茜草科Rubiaceae(7属7种)、禾本科Gramineae(6属6种)、樟科Lauraceae(5属12种)、蔷薇科Rosaceae(4属11种)、莎草科Cyperaceae(4属7种)、山茶科Theaceae(4属7种)、五加科Araliaceae(4属6种)、豆科Leguminosae(4属5种)。

依据吴征镒[11]关于中国种子植物属的分布区类型的划分,将仁化5个野生白毛茶群落内种子植物属的分布区类型进行分析。种子植物共102属,除温带亚洲、中亚分布等2种类型不存在外,其余13种分布区类型均有分布(表3)。由此可见,白毛茶分布群落的地理成分复杂。

表2 野生白毛茶生存群落植物区系组成Table 2 Flora statistics of wild Camellia sinensis var. pubilimba community

热带性分布区类型占绝对优势,共70属,其中热带亚洲分布类型最多,共21属,包括木莲属Manglietia、润楠属Machilus、山茶属Camellia、柏拉木属Blastus、枇杷属Eriobotrya等。泛热带分布类型次之,共16属,包括榕属Ficus、冬青属Ilex、紫金牛属Ardisia等。

温带性分布区类型共26属,其中北温带分布区类型最多,共10属,包括槭属Acer、盐肤木属Rhus、杜鹃属Rhododendron等。其次为东亚及北美间断分布区类型,共8属,包括山胡椒属Lindera、石楠属Photinia、楤木属Aralia等。

可见,野生白毛茶所分布的群落伴生种以热带性科属成分为主,如润楠属、山茶属、冬青属、桑科、五加科等,这些物种均为南亚热带山地的地带性植被建群种,推测白毛茶群体在未遭受破坏之前喜分布于近沟谷的坡地地带常绿阔叶林中。

表3 野生白毛茶群落种子植物属的分布区类型Table 3 The generic areal-types of seed plants in wild Camellia sinensis var. pubilimba community

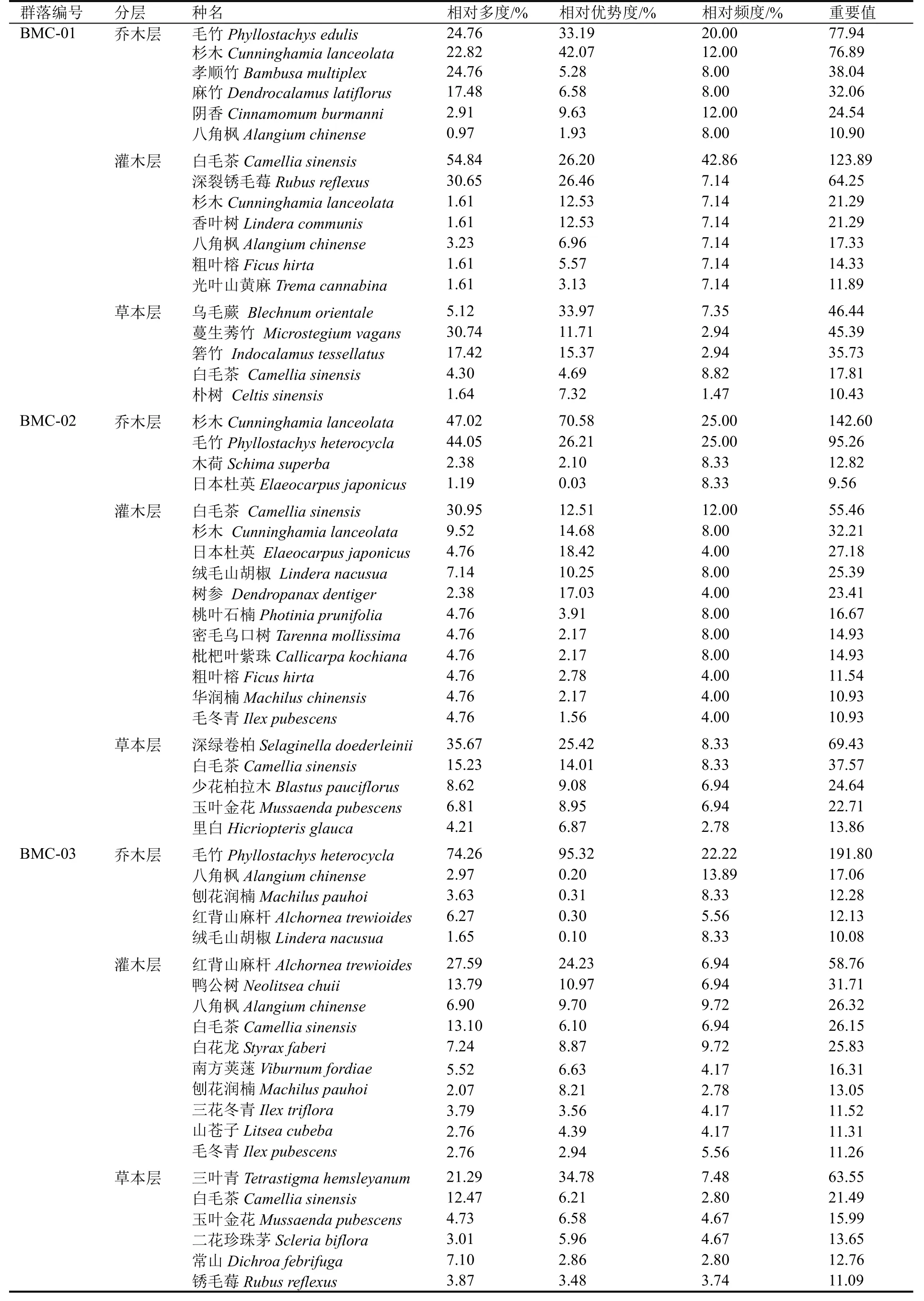

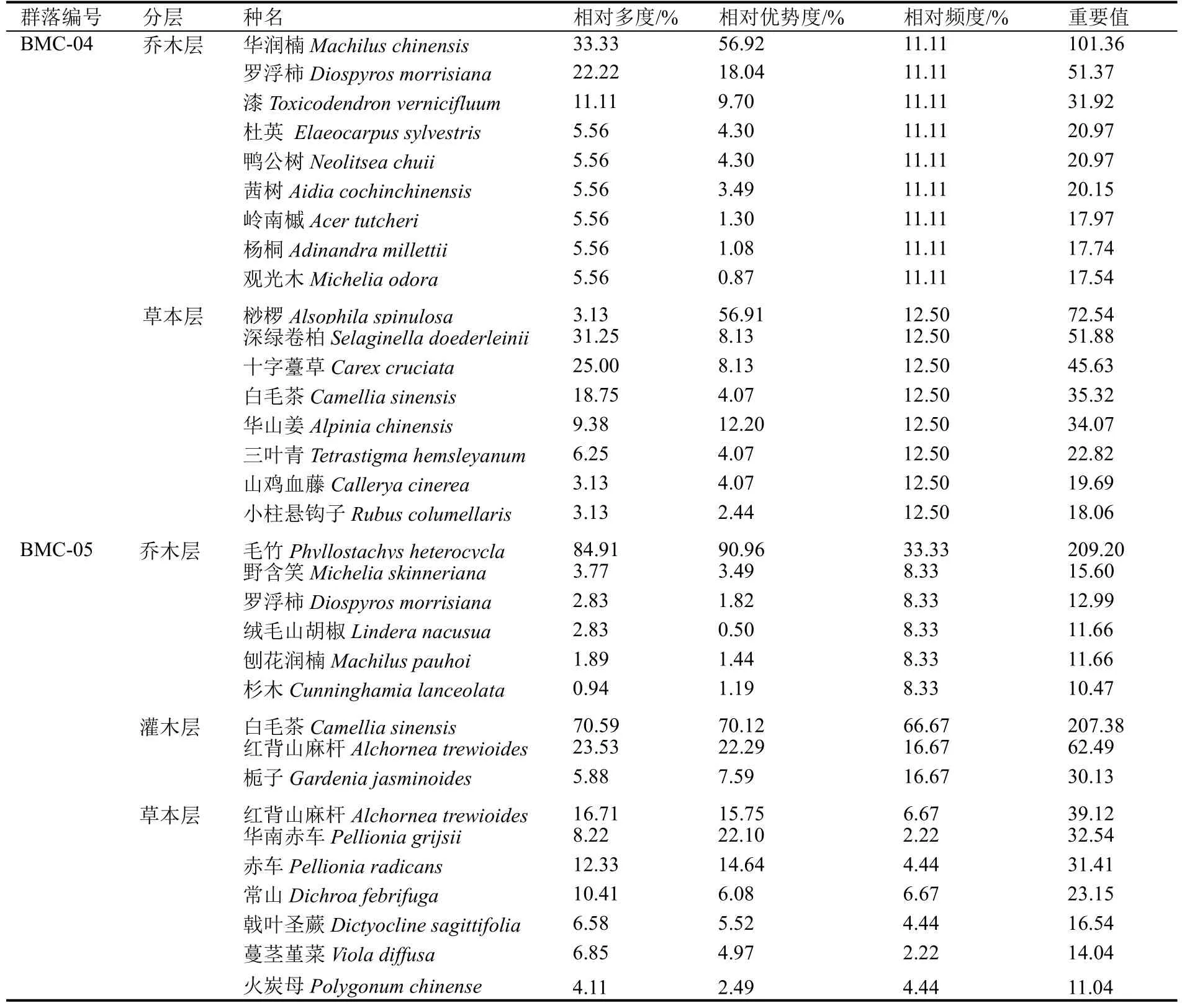

2.3 群落物种重要值

除 BMC-04样地外,其余 4个群落中乔木层重要值均以人工栽培的杉木、毛竹最高(表 4),其中BMC-03、BMC-05最为明显,毛竹重要值分别为191.80、209.20,远高出群落乔木层其他物种,这在一定程度上反映出两个群落的演替程度较低。BMC-01和BMC-02均为毛竹、杉木混交林,重要值大于10的物种在样地BMC-01中有孝顺竹、阴香等4种,而BMC-02中仅木荷1种,且相对多度及相对优势度均较低。此外,BMC-04样地为常绿阔叶林,群落中未出现栽培种,乔木层重要值最大的为华润楠,达101.36,重要值大于20的有6种,除华润楠外其他物种重要值差别均较小,表明群落结构相对成熟稳定。由灌木层群落重要值分析可知,白毛茶在5个样地的林下灌木层中均占据一定优势(表4),其中BMC-01、BMC-02、BMC-05样地的白毛茶在灌木层中重要值均为最高,分别为123.89、44.46、207.38,白毛茶的株数分别为34、12、12,相对多度明显高于灌木层其他伴生种。而在BMC-03样地中,灌木层重要值最大的为红背山麻杆,白毛茶在群落中有 38株,但相对多度仅占13.10%,本群落位于光照充足的山坡,群落灌木层物种多样,白毛茶植株明显矮于红背山麻杆、鸭公树等种类。

草本层重要值分析表明,白毛茶在草本层中重要值均不是最高的,但其幼苗在林下层仍占据一定优势度,BMC-01至BMC-05样地出现的小苗数量分别为21、76、58、6、3株,样地BMC-02和BMC-03小苗数量最为丰富,相对频度分别为 15.23%、12.47%(表 4)。草本层的优势种类常为蕨类植物,如乌毛蕨、深绿卷柏、里白等,以及具有外倾或藤本生长习性的如蔓生莠竹、华南赤车、玉叶金花等,占据较大的覆盖度,与白毛茶幼苗的竞争较大。

2.4 物种多样性分析

由白毛茶群落物种多样性分析可知,样地BMC-01、BMC-02、BMC-03、BMC-05的草本层Simpson指数、Shannon-wiener指数及均匀度均高于乔木层及灌木层,而BMC-04样地中草本层物种数小于乔木层(表5)。在当地农林生产种植毛竹及杉木的过程中,会清理乔木层及灌木层物种,而无意识中保留下来草本植物,从而造成草本层物种多样性指数较高。由灌木层及乔木层物种多样性指数来看,BMC-01及BMC-05样地乔木层高于灌木层,而BMC-02及BMC-03样地灌木层高于乔木层,这可能是自然演替进程与人类砍伐活动综合作用的结果。

五个白毛茶样地出现的物种数分别为 60(BMC-01)、58(BMC-02)、88(BMC-03)、17(BMC-04)、48(BMC-05),受干扰较少的BMC-04样地物种多样性最低,表明处于演替过程中的杉木或毛竹林的物种多样性在一定程度上偏高,说明适度的干扰可增加群落的物种多样性[10]。

表4 野生白毛茶群落主要物种的重要值Table 4 Important value (IV) of dominant species in wild Camellia sinensis var. pubilimba community

(续表4)

表5 野生白毛茶群落物种多样性Table 5 Biodiversity index of wild Camellia sinensis var. pubilimba community

3 讨论

3.1 仁化野生白毛茶自然种群现状评价

白毛茶自然群体喜生于近沟谷地带坡地常绿阔叶林、毛竹混交林,自然群体极难找到,多见于次生林。除BMC-04外,4个野生白毛茶分布群落所在的毛竹林或毛竹混交林中灌木层及草本层的物种多样性十分丰富,而乔木层中毛竹或杉木占优势,伴生罗浮柿、拟赤杨、山乌桕等乔木,说明群落都处于人工毛竹林自然演替的初级阶段[12],在近年来受到人为采挖毛竹、杉木等林业活动的影响,表现出一定的次生性。

群落中白毛茶的个体数具有一定的数量,在样方100 m2范围内有13~38株。群落中白毛茶的老龄植株明显缺失,可见个体均为高2 m以下的幼苗及中龄植株,胸径在1~6 cm之间。此外,白毛茶野生群体受到一定程度虫害影响,受害的白毛茶叶片有明显的啃咬痕迹,而在部分较老龄的树苗中可见其髓部被蛀空,导致老龄植株死亡(图1: K & L)。

3.2 野生白毛茶适生群落环境

毛竹具有强大的横向穿透性,容易导致阔叶树或针叶树种子入侵,演替形成相对稳定的毛竹混交林[12]。在演替至一定阶段的BMC-01、BMC-02、BMC-03群落中,野生白毛茶个体数量较多,分别为55、89、96株,其伴生种有乌毛蕨、玉叶金花、芒萁、红背山麻杆、深裂锈毛莓等阳生物种,说明经过一定时间演替的阳坡群落更适合白毛茶自然种群的发展。

相比较而言,BMC-02环境较为湿润,而BMC-03的环境较为干旱,虽然后者的野生白毛茶数量最多,但其重要值并不是最高的,且病虫害较多。而BMC-02白毛茶的重要值最高,生长态势更优。说明在干旱环境中,白毛茶的竞争力并不优于其他物种,如红背山麻杆,反而在较为湿润的环境中其种群生长情况更好。

Connell等[13]认为,对群落实施中等程度的干扰较之干扰频繁和不干扰群落的物种多样性都高。而人为因素综合形成的干扰决定着区域尺度上群落的动态和物种多样性[14]。彭志等[15]和郭文霞等[16]的研究表明,人为干扰影响毛竹林下植被的物种组成、光照、水分及肥力等有机或无机条件。方茹意等[17]对此进一步研究表明,中度干扰下毛竹林植被的科属种数目最多,乔木层物种数在轻度干扰下最多,灌木层物种数在中度干扰下最多,草本层物种数在重度干扰下最多。这与本调查结果相似,BMC-05受到重度干扰,而草本层的物种丰富度最大,虽然白毛茶在灌木层中占优势,但株数少,说明在重度干扰下不利于白毛茶的生长,而受到人为干扰最小的BMC-04次生林群落乔木层的物种丰富度最大,而白毛茶株数最少。经过一定时间演替的 BMC-02,其灌木层的物种丰富度最大,其中白毛茶的重要值以及株数都占优势。

总体而言,野生白毛茶群体适生于经过一定时间演替的次生林,较为湿润的阳坡利于其自然群体的发展,中度干扰有助于其生长占优。

3.3 建议

在未来的保护和开发中,首先要加强就地保护,现生种群的保护很关键,是白毛茶品种培育及产业可持续发展的基石。禁止采挖野生白毛茶植株,并对所在的毛竹-杉木林采取适度的人为干预措施,保持适宜的水分、光照条件,适当去除攀援藤本植物,如三叶崖爬藤等,适当砍伐竹林,扩大林下生态位,扩大林下空窗面积,适当去除竞争力较强的物种,提高生物多样性,保护目标种。同时,应加强民众教育,加强科学研究,比如回归实验、扩大白毛茶野生种群的调查范围,在野生白毛茶与栽培白毛茶之间开辟隔离带,保护好野生种质资源不被栽培种同化,为未来的培育开发工作保存根基。