网络环境下的用户持续知识分享行为分析

——TRA、TPB与持续使用理论的比较

2019-04-25卢艳强北京邮电大学经济管理学院

卢艳强,李 钢(北京邮电大学经济管理学院)

伴随信息技术的快速迭代,虚拟社区、微博、微信、Facebook等社交网络,成为人们彼此之间分享观点、经验、见解与意见的工具与应用。这类应用的用户规模巨大,仅“微博”用户已达3.92亿,其中有92%移动客户端用户,兴趣、爱好、文化等方面相同的用户在一个或多个社区之间进行知识分享成为必然。然而,在繁荣发展的背后,也有长期难以有效解决的现实问题,如,微信、QQ等移动客户端是以知识性缘由建立的分享社群,由于成员流失严重或知识与分享资源有限等问题的存在,以致这些社群逐渐失去其应用价值,最后不得不解散或成为“僵尸群”。[1]再如,虚拟社区90%以上的用户不愿主动分享知识或社区活跃度低,且用户流失较高。[2]为了切实分析、解决这些问题,在知识付费应用兴起与发展的环境下,本文对“找到适合解释用户持续分享行为的模型,并明确影响持续分享行为的主干因素?”等问题进行研究。笔者梳理文献发现,有关用户行为与知识共享行为的研究,主要是以激励理论、社会交换理论、社会资本理论或社会认知理论等理论为基础。[3]

本文选择理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)、计划行为理论 (Theory of Planned Behavior,TPB)与持续使用理论进行研究,从两方面考虑。一方面,从选择TRA与TPB的两点原因考虑。① TRA、TPB理论基础同源。TPB是在TRA理论基础上增加知觉行为规范概念,从而构建新的理论模型。② TRA与TPB是诸多研究用户行为模型的理论基础及参考,具备一定的普遍适用性。如,TAM是以TRA为理论基础被提出的。[4]UTAUT是Venkatesh(2003)对比TRA、TPB等模型后构建新的模型并实证发现,在特定情境下该模具有一定的适用性与解释度;[5]MPCU是Thommpson(1991)采用TRA与TPB的理论框架,结合人类行为理论构建的预测信息技术使用意愿的模型。[6]另一方面,从引入ECM-ISC(Expectation-Confirmation Model of Information System Continuance) 的主要原因考虑。① ECM-ISC是以期望-确认理论(Expectation-Confirmation Theory,ECT)为基础,ECT最早是用于研究消费者满意度与重复购买的理论,而满意度与感知有用性又是持续意愿的最主要的决定因素。[7]② 该模型在诸多不同情景下,对持续使用行为的研究丰富且验证有效,适合本文对持续分享的研究。

本研究的目标如下:① 针对知识付费情境下,对TRA、TPB、ECM-ISC三个理论模型进行比较分析,找到更适合解释持续分享行为的模型与影响用户持续分享行为的前置因素,并且明确模型中的各变量之间的关系。② 明确TPB模型的知觉行为控制、持续分享意愿与持续分享行为三者之间的关系。一方面,知觉行为在持续分享意愿与持续分享行为之间起调节作用。另一方面,持续分享意愿在知觉行为控制与持续分享行为之间作为中介变量。③ 根据前两个目标的研究结论,为知识付费应用提出运营与管理的指导建议。

1 文献回顾与假设

1.1 TRA与TPB的研究

TRA由Fisbein与Ajzen共同提出,该理论旨在解释人类行为中态度与行为之间的关系。[8]在TRA模型中,个人行为通过行为意愿直接预测,行为意愿受到态度与主观规范两个主干因素的共同影响,并且二者对行为意愿的作用权重不同。[9]经过40多年的发展,TRA受到众多学者的广泛关注,适用于个体行为预测模型,包括社会心理学、市场营销学、决策科学、信息系统使用。[10-13]TRA是预测行为的基本模型,每一种行为发生均受到多种突显信念(Salient Beliefs)的影响,因此,选择TRA解释社会行为尤为重要。不过TRA假设人类通常相当理性,能够系统的使用信息并做出决策。然而,Sheppard采用元分析法,对1969年至1984年有关TRA的学术文献研究认为,在有些不完全由主观意志控制的情境下使用TRA模型进行研究,将会大幅度降低对行为的解释度。[14]

为有效解决TRA在解释非完全意志控制行为上的不足,以及扩大该模型的适用范围与提高解释度等重要问题,Ajzen经过充分研究论证后,于1991年正式提出TPB。TPB模型由三个主干因素构成,分别是态度、主观规范与知觉行为控制,并以不同权重影响行为意愿,同时行为意愿直接影响行为。[15]该模型的态度与主观规范是从TRA模型引入,知觉行为控制是新引入的概念。其中,态度是指一个人对一个事物的有利或不利的评价;主观规范是指个体决策时感受到重要的他人或团体的认可或不认可的可能性;知觉行为控制是指一个人所拥有的资源和机会在一定程度上影响行为的信心。TPB超越了TRA基于完全由个人意志控制行为的假设,大量实证发现该模型对多种不同行为的解释度明显提高。[14]然而,一些学者对TPB引入知觉行为控制因素也抱有各种疑问,如,知觉行为控制在TPB模型中是起调节作用,行为意愿在知觉行为控制与行为之间起中介作用,或者TPB模型使用的局限性、可重复性或解释度较弱等问题。[16]Ajzen对Sniehotta的观点给予合理解释,[17]同时Steinmetz采用元分析法,对研究有关TPB模型及其拓展模型的文献进行梳理,结果发现,其仍然是能有效预测用户行为的模型。[18]也有学者基于Ajzen的TPB模型提出TPB2模型,这个模型明确提出态度、主观规范与知觉行为控制的突显信念。其中,态度是由行为信念与结果预期决定,主观规范受到规范信念与遵守动机影响,而控制信念与感知促进正向影响知觉行为控制。[19]综合上文与本部分的介绍,本文认为TRA与TPB模型的主干因素对持续使用行为具有适用性与解释度。用户通过知识付费应用获得知识产品,在态度、主观规范与知觉行为控制因素作用下,愿意持续分享并采取持续分享知识的行动。基于此,提出如下假设:

H1a与H1b:持续分享态度正向影响持续分享意愿;

H2a与H2b:主观规范正向影响持续分享意愿;

H3:知觉行为控制正向影响持续分享意愿;

H4:知觉行为控制正向影响持续分享行为;

H5a与H5b:持续分享意愿正向影响持续分享行为。

1.2 持续使用理论的研究

持续使用理论主要关注用户与产品、信息、服务交互过程中的评价、反馈与强化,[20]ECM-ISC是该理论模型。近20年的发展,国内外诸多学者以ECM-ISC为基础,对多种不同视角下的问题进行讨论且给予合理解答,也取得了丰硕的成果。ECM-ISC最早是由Bhatacherjee于2001年在Mis Quarterly期刊上发表。[7]ECM-ISC的理论基础是期望-确认理论(ECT),是由Oliver提出,旨在解释消费者重复购买意愿以及其决定因素。[21]在ECT的基础上,ECM-ISC建立新的研究框架,有助于解释用户持续使用IS/IT(Information system/Information Technology)成功的主干因素。Bhattacherijee采用扩展的ECM-ISC模型,解释用户持续使用意愿到持续行为的影响,[22]随后Bhattacherijee在ECM-ISC基础上引入持续使用行为作为新模型的因变量。[23]

诸多学者基于TRA、TPB或持续使用理论,针对网络环境下的个人知识共享的虚拟社区进行相关研究,如问答社区、微博、微信、学术虚拟社区等居多。此外,对持续知识分享的研究,主要以虚拟社区(学术虚拟社区)情境的文献较多。Fang从正义、信任与组织公民行为三个维度出发,构建并实证分析了影响虚拟社区持续分享意愿的模型及其决定因素。[3]龚主杰以ECM-ISC为基础模型,发现感知价值通过满意度间接影响用户持续共享。[24]陈明红通过整合技术接受模型与社会资本理论研究了学术虚拟社区持续知识共享,发现知识共享的满意度正向影响持续知识共享意愿。[25]李力基于期望确认理论,以知识贡献与搜寻综合视角,发现在虚拟社区中用户持续贡献知识与持续搜寻知识共同影响互惠,同时用户在搜寻知识时也会促使其贡献知识。[26]袁留亮通过自我决定论研究了QQ成员持续分享积极性不高受到环境、动机和行为三个层面的影响。[27]通过对知识共享以及持续知识共享行为相关文献的回顾,发现大部分研究虽然以网络社会为研究环境,但未从知识免费到如今知识付费的变化角度进行研究。因此,本研究引入确认、满意度、感知有用性、持续使用意愿构念及其之间关系:持续使用意愿受到满意度、感知有用性的直接影响;感知有用性直接影响满意度;期望确认正向影响感知有用性、满意度。[7]同时,引入Bhattacherjee的ECM-ISC扩展模型中的持续行为变量,认为持续使用意愿直接影响持续使用行为。[22]基于此,提出如下假设:

H6∶期望确认正向影响感知有用性;

H7∶期望确认正向影响满意度;

H8:感知有用性正向影响满意度;

H9:满意度正向影响持续分享意愿;

H10:感知有用性正向影响持续分享意愿;

H11:持续分享意愿正向影响持续分享行为。

本研究以TRA、TPB与持续使用理论为基础,提出网络环境下的用户持续分享模型(见图1、图2)。TPB在TRA模型的基础上,引入知觉行为控制因素。

ECM-ISC在信息系统持续使用领域研究丰富与深入,该模型由5个固有因素构成,分别是期望确认、感知有用性、满意度、持续使用意愿与持续行为(见图2)。本模型中的持续使用意愿直接受到双主干因素的影响(满意度、感知有用性),并在多种不同情境下解释度较好,众多学者也采用其精简模型与拓展模型进行研究分析。

图1 持续分享的TRA与TPB模型

图2 持续分享的ECM—ISC

2 实证研究

2.1 问卷设计与数据收集

本研究的3个模型由8个变量组成,共24个题项,均借鉴国外经典文献采用、修正完成,问卷量表测量采用李克特7级量表。问卷发放前,由5位有过知识付费经历的人员进行前测,对语义、语句等反馈予以校审。再由知识分享、信息管理领域的2位老师从专业角度修改,从而确定所要发放的问卷。问卷主要通过微信、微博、QQ等即时通讯应用发放。对完成问卷的回答者给予一定的物质奖励,以保证问卷的数据质量。回收样本共计416份,符合要求为354份,合格率为85%。大部分用户使用的知识付费应用主要为知乎、得到APP、喜马拉雅FM、豆瓣等。

从人口统计学上看,男性用户与女性用户人数差距不大,受教育程度上本科生占53.4%,年龄方面40岁以下人群占71.1%,以中青年为主,与CNNIC第40次中国网民年龄调查报基本相同(见表1)。

2.2 测量模型的检验

本研究采用AMOS 21.0与SPSS 22.0软件处理问卷回收、整理后的数据。测量模型的检验分成信度与效度检验。首先,对模型进行信度的检验。Robinson认为Cronbach’s Alpha值大于 0.7,表示信度可接受,[28]本部分潜变量的Cronbach’s Alpha数值均大于0.842,说明符合信度的要求。其次,对模型进行效度检验,效度又分成内容效度与构建效度。其中,内容效度用于保证潜在变量与观察变量语义上的一致性,主要通过参考文献的检查与支持。构建效度又分成收敛效度与区分效度。收敛效度检验,即组成信度检验(CR)与平均变异抽取量(AVE)。Hair认为CR大于0.7,表示可接受,[29]本部分CR值均大于0.55。Fornell认为AVE大于0.5表示信度与效度理想,[30]本部分AVE值均大于0.575,说明模型的收敛度与信度较好(见表2)。

表1 样本统计描述

表2 信度与聚合效度的相关指标

区分效度通常是根据AVE值的平方根,与各个变量之间的相关系数的绝对值比较进行检验。见表3的对角线数值是AVE的平方根,数值均大于其横向与纵向数值,说明问卷设计的各变量之间与各变量内部均有良好的区分度。

本研究应用AMOS 21.0软件对调查问卷数据进行分析,采用结构方程模型检验所提出的假设,并获得结构模型方程的拟合优度指标结果每个拟合指标值均在可接受建议数值范围内。综合评估后,3个模型的结构方程模型均可以接受(见表4)。

表3 AVE的平方根与潜变量间的相关系数

表4 结构方程模型的拟合优度指标结果

2.3 结构方程模型的结果及分析

图3是TRA与TPB模型的结构方程模型,所提供的信息有R2值、显著性与路径系数,结果显示两个模型的假设均成立。

图3 TRA与TPB的结构方程模型分析结果

图4 是ECM-ISC的结构方程模型,分析结果支持本模型所提出的全部假设,各个变量之间的显著性、路径系数以及R2值的分析如下。

综合以上分析,TPB模型对持续分享行为解释度最优(R2=32%),在一定程度上说明用户行为并非完全由意志控制,引入知觉行为控制概念显著提高了模型的解释度。

2.4 持续分享意愿中介效应的检验

图4 ECM-ISC的结构方程模型分析结果

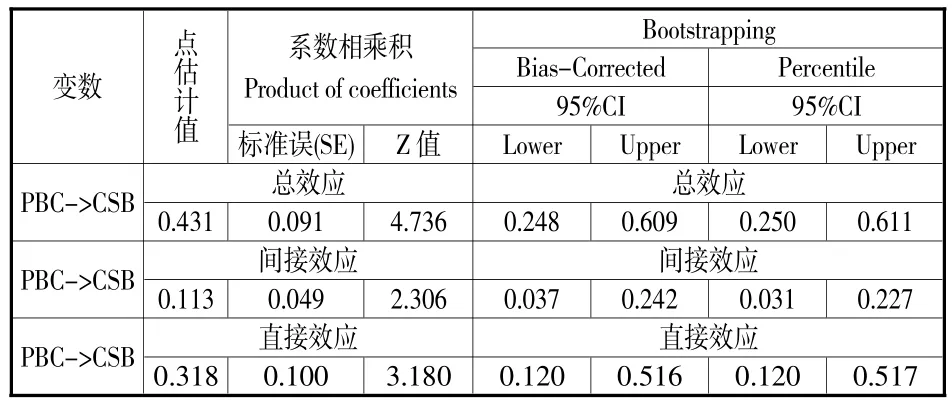

本部分利用AMOS软件的Bootstrap技术,采用两种方法进行两步检验:支持持续分享意愿的部分中介效应。Ajzen研究认为,知觉行为控制作为TPB模型的主干因素之一,与行为意愿共同影响行为,也可独自影响行为。[15]

表5 持续分享意愿中介效应的检验分析结果

3 讨论

3.1 理论意义

本研究以国内分享经济快速发展、用户采用付费知识成为可能、网络环境发生巨大变化为背景,采用综合视角,基于TRA、TPB与持续使用理论,对众多学者广泛关注的用户知识共享行为进行的研究。其一,本文采用多角度对比研究提出的问题,全部假设均成立,因此新构建的模型的结果、结论可靠有效。其二,本研究发现TPB模型在用户持续知识分享行为研究中具有较好的解释度,因此对从事该课题研究的学者有一定指引作用,可优先选择TPB作为理论基础。最后,本文是以知识共享的一种重要形式——知识付费情景为研究对象,从而拓展TRA、TPA与持续使用理论使用范围,同时为知识付费行业的发展提供理论参考。以此,对知识付费应用的运营商与管理者有一定的启示与指导价值。

3.2 实践意义

(1)知识付费应用的运营商与管理者采取差异化定价策略。研究结果显示,TPB模型对用户持续分享行为的解释度最优,作为该模型主干因素的主观规范贡献最大。货币资源与时间资源(用户资源)是知觉行为控制的重要表现,用户购买知识产品是以商品的价格作为决策的主要参考。差异化定价(产品与时间差异化定价)是指运营商与管理者提供不同的有针对性的产品价格,是价格波动的决定因素。差异化定价包括两方面:一方面,产品类别与质量差异化,用户根据自身货币多少或有无预算决定付费与否。另一方面,上架付费知识产品的时间差异化,用户依据使用知识的时效性与体验决定付费与否。

(2)知识付费应用的运营商与管理者应具备产品意识,建立完善的质量管控体系,严格控制知识产品的质量。研究结果显示,TPB模型对用户持续分享行为的解释度最优,行为态度是影响作用的主要贡献者。用户知识付费产品使用后,产生对个人有利或无利的评价态度会影响用户持续分享行为。高质量的产品意味着较高的投入成本,短期来看对知识付费应用企业不利,但从长期来看,高质量产品会调动用户的积极性并参与正面评价,从而产生持续分享的有利态度。

(3)移动/网络多种不同应用之间建立有效的交互分享机制。研究结果显示,TPB模型对用户持续分享行为的解释度最优,虽然主观规范对持续分享行为影响作用的贡献较小,但在TRA模型中仍有较高的贡献,因此主观规范对持续分享起到一定辅助作用。目前,个人与朋友、家人、亲戚或同事主要是通过微信、微博等社交工具来进行交流、分享等活动,因此在这些应用上个人感受到其他人认可或不认可的可能性更大,所做决策也更容易被干扰。所以,知识付费应用与其他社交应用建立分享机制,有助于跨社区用户受到主观规范的影响,进而影响用户主动参与持续分享。

(4)移动/网络多种不同应用建立良好的用户体验。研究结果显示,ECM-ISC模型中的感知有用性及满意度与持续使用意愿显著相关。体验分成产品体验与服务体验,但其内涵基本一致。体验是个体对活动或事件的完全沉浸的整理感觉,在使用知识付费应用知识后,体验会使用户更加满意,同时感受到知识的有用性,是用户情感的外在表现。从服务角度来看,通过加强知识付费应用的交互效果以及分享功能界面更为简单、方便操作。以产品角度来看,知识的专业性以保证分享内容的质量,同时满足个人自我提升从而保证分享内容的自我驱动力,均会促使用户感受到知识的有用性,对个人及他人均有一定价值。