论南宋画院“货郎、婴戏”图的发展与兴盛

——南宋画院人物画研究之四

2019-04-22李慧国

李慧国

(河西学院 美术学院,甘肃 张掖 734000)

两宋之交,随着战乱的平复,偏安一隅的南宋王朝定都临安,社会经济复苏、江南各地城乡渐趋繁荣。高宗皇帝于绍兴初年订立秘书省献书赏格,恢复御书院等内廷艺术机构,并抚辑流亡、延揽人才,大批宣和画院旧人流亡南渡至临安,一时群贤毕至,人才济济。南宋院画成就最高者当属人物画,题材多样,内容丰富,充满生活情趣。总览两宋画史,南宋人物画在技法与风格上继承北宋样式继续发展,和其他画科的情形一样,本质上并无太大的变化,只是在发展演进过程中掺入一些新的因素,形成了不同于前朝且焕然一新的面貌。这些新的元素主要表现在绘画题材方面,货郎、婴戏题材便是其中之一。

货郎、婴戏图是指专门描绘民间货郎、艺人叫卖及婴儿、孩童嬉戏玩耍的一类表现现实生活与城乡风俗的绘画题材。货郎是中国古代绘画中的传统题材,其早期形象可以追溯到汉代的“百戏俑”与“说唱俑”。到宋代随着城乡经济的繁荣与发达,“货郎图”成为一种流行院内外人物画坛的专门题材而为新兴的市民阶层所喜闻乐见。婴戏题材在中国绘画中出现的历史也非常久远,有学者考证在出土于今山东临沂金雀山汉墓(约公元前168年前后)的帛画中就已经有顽皮儿童戏耍形象出现了①见韩静硕士学位论文《苏汉臣“秋庭婴戏图”对杨柳青娃娃画的影响》(南京师范大学,2008年)考证。。马鞍山朱然墓与江宁孙吴墓中出土的三国时期漆盘或漆器盖上都发现了绘有“童子对(持)棍”的图像。另据郑午昌《中国画学全史》考证南北朝时期的画家顾景秀、江僧宝都曾创作过儿童题材的绘画作品。[1]《宣和画谱》记载唐代张萱善画婴儿图,韩滉曾作《村童戏蚁图》。《图画见闻志》记载五代时期出现了“工画婴孩”的周行通和善画《婴戏图》的周文矩。宋代是货郎、婴戏图发展的高峰,其中南宋最为兴盛。两宋擅画货郎、孩儿的画家如李公麟、王居正、苟龙爽、徐世荣、刘松年、苏汉臣、苏焯、陈宗训、李嵩、杜孩儿、刘宗道、毛文昌等人,在画院内外掀起了一股“货郎、婴戏”图画风行的潮流。

一、南宋画院中的货郎图

南宋时江南地区社会稳定,城乡手工业经济发达,商品贸易非常活跃。身挑货担的货郎走街串巷兜售日常生活用品的场景成为南宋城乡生活中司空见惯的画面。大批画院画家也被这极具世俗温情的画面所打动,热衷于描摹这些时常能够给城乡妇女、孩童带来些许生活的新奇与喜悦的货郎形象,并将货郎、妇女、孩童的形象统摄于方寸画图,展现出一幅幅温暖而富有生趣的风俗画卷。南宋画院中善画货郎图的名家有苏汉臣、李嵩等人,其中成就最高者要数李嵩。李嵩,钱塘(今浙江杭州)人,生卒年不详,活动时间约为光宗至理宗朝,少时为木工,后被绍兴画院待诏李从训收为养子,得以随之习画,历任光宗、宁宗、理宗三朝画院待诏,堪称望重画院的人物。《南宋院画录》称其“工人物,尤精于界画”,人物画中又以描绘民俗生活题材最为突出,特别是乡村货郎、妇人之类,长于刻画人物的身份及性情特征,情景逼真,十分传神,深受世人赞赏。然而,元人庒肃《画继补遗》对李嵩的评价并不甚高:“得崇训(从训)遗意,虽通诸科,不备六法,特于界画人物,粗可观玩,他无足取。①见元人庒肃《画继补遗》“卷下”。”

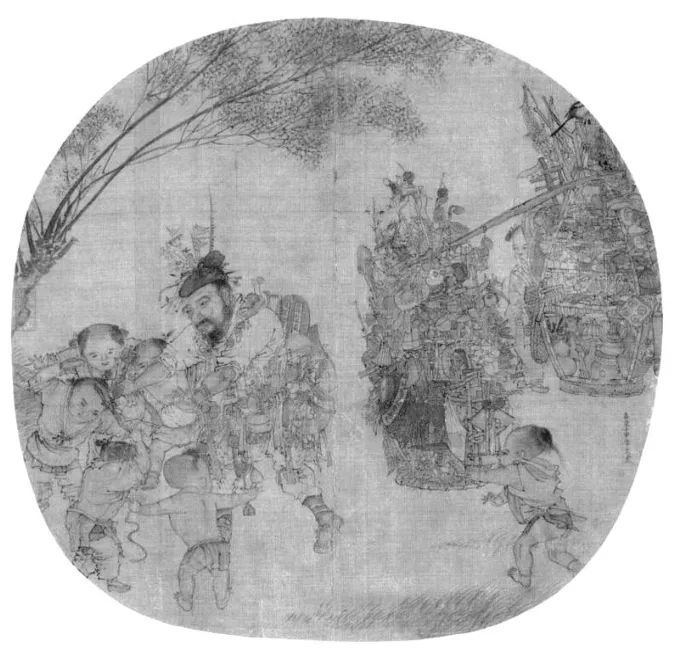

画史著录流传李嵩的货郎图画迹颇多,今日存世画迹中,最负盛名者有:《货郎图》手卷(故宫博物院藏)、《货郎图》纨扇(台北故宫博物院藏)、《货郎图》纨扇(美国克利夫兰艺术博物馆藏)、《货郎图》纨扇(美国纽约大都会艺术博物馆藏)等。故宫藏本(图1)为绢本设色手卷,左下方署款“嘉定辛未李从训男嵩画”,画幅中央有乾隆皇帝御题。此图人物众多,有很强的叙事意味,艺术价值最高。台北藏本(图2)为绢本浅设色团扇,又名《市担婴戏图》,左上角树杈空白处有“嘉定庚午李嵩画”署款,构图紧凑,人物刻画精细。克利夫兰藏本(图3)亦为绢本浅设色团扇,画面右侧空白处署款“嘉定壬申李嵩画”,构图最为不同,货郎卸下担子奔向戏蛇孩童,画幅中也少了怀抱婴孩的村妇。大都会藏本(图4)亦为绢本浅设色团扇,构图与台北藏本相似,只是做了镜像反转,画面无款,且货郎形象异于他本,真伪难辨。

图1 《货郎图》手卷(故宫博物院藏)

图2 《货郎图》纨扇(台北故宫博物院藏)

图3 《货郎图》纨扇(美国克利夫兰艺术博物馆藏)

图4 《货郎图》纨扇(美国纽约大都会艺术博物馆藏)

李嵩笔下的货郎不同于《梦梁录》所载“凡百货卖饮食之人,多是装饰车盖担儿”的市井摆摊货郎,亦不同于苏汉臣笔下的推车货郎,而是行脚于乡间的挑担货郎。这些货郎也并非乾隆皇帝所跋“肩挑重担那辞疲”般贫苦寒酸,他们穿着整洁,神情愉悦,走街串巷,颇受妇女儿童的喜爱,似乎享受在肩上这些新奇玩意儿给孩子们带来的好奇与快乐之中。李嵩善于经营位置,疏密对比、起承转合,方寸之间自有一派繁华、热闹的童真天地。在技法上,李嵩擅长“钉头鼠尾描”,线条富有弹性和韵律,浅设色几不隐墨线,画面素净雅致,耐人寻味。人物憨态可掬,神情灵动,写实而略带夸张的手法,将一处处南宋乡野间的货郎叫卖之日常生活场景跃然于绢素之上。

二、南宋画院中的婴戏图

婴戏图在北宋末就已成为院画家们所喜闻乐见的题材之一,也是最受达官贵族和黎民百姓喜爱的一类风俗人物画题材。这些以现实生活中儿童嬉戏场景为内容的世俗绘画,在当时是出于社会各阶层的民俗需要,而后来则开启了民间年画艺术的雏形。苏汉臣、苏焯、李嵩、刘松年等名家圣手都有婴戏图传世,其中最擅长画婴戏题材的画家首推苏汉臣。苏汉臣,河南开封人,生卒年不详,徽宗时就曾任宣和画院待诏,南渡后高宗绍兴年间复职,孝宗隆兴初授承信郎,善画道释、人物,尤工婴戏图。据史料记载,他曾以画院待诏刘宗古为师,后自成一家,历来画婴儿无出其右者。后世评价他:“汉臣制作极工,其写婴儿,着色鲜润,体度如生,熟玩之不啻相与言笑者,可谓神矣。①顾炳《顾氏画谱》所载章允恭题《浴婴图》跋语。”代表作品有《秋庭婴戏图》、《冬日婴戏图》、《灌佛婴戏图》等。苏汉臣家族是南宋画院中极具影响力的绘画家族,子孙多在画院任职,其子苏焯任职孝宗隆兴画院待诏,亦善画婴戏,驰名于世,代表作品《端午婴戏图》等。

《秋庭婴戏图》绢本重设色(图5),现藏台北故宫博物院,为苏汉臣最为知名的婴戏图作品。此画的精妙之处就在于画家用近乎照相写实的手法精微地描绘了每一处细节。婴孩、玩具、器皿、湖石、花卉等,无一处不折射出宋代人物画的精工与谨细。《冬日婴戏图》绢本重设色(图6),现藏台北故宫博物院,亦绘一对憨态可掬的姐弟嬉戏形象,人物神态天真可爱。“此图与《秋庭婴戏图》皆为立轴,且尺幅大小相仿,画面内容与风格也与前作大体相类似。由此,可以肯定地判断出作者苏汉臣当年应该是创作了表现春夏秋冬四令时节的婴戏图画,此图当为最后一幅。”[2]《灌佛婴戏图》绢本重设色(图7),现藏台北故宫博物院,描绘一群孩童模仿大人的浴佛仪式,淳朴天真,清新自然,画风与《秋庭婴戏图》甚为相似。《端午婴戏图》绢本重设色(图8),现藏台北故宫博物院,描绘孩童间捉蟾蜍戏弄玩耍的情景,生动而俏皮,只是孩子手中成熟的石榴似与画名中的端阳节令不相匹配,画风相比其父苏汉臣更为细腻柔媚,并且省略了背景花卉、湖石的点缀,更似后世年画中的童子图画。

图5 《秋庭婴戏图》立轴(台北故宫博物院藏)

图6 《冬日婴戏图》立轴(台北故宫博物院藏)

图7 《浴佛婴戏图》立轴(台北故宫博物院藏)

图8 《端午婴戏图》立轴(台北故宫博物院藏)

三、南宋“货郎、婴戏”图的兴盛原因

其一,帝王审美态度的宽容,对绘画题材的喜好有了更多的包容性。宋代在政治上偃武修文,两宋皇帝多喜好丹青,但北宋皇帝在绘画的题材上多好山水和花鸟,人物画只是作为宗教美术的附庸,似乎并不占画史的主流。北宋绘画史上所熟知的著名画家如范宽、李成、郭熙、王希孟都是山水名家;黄居寀、徐崇嗣、赵昌、崔白皆为花鸟名家,皇帝赵佶也是花鸟画高手。人物画名家屈指可数,仅有李公麟、武宗元、梁楷等几位道释人物画家。因此北宋人物画的境况不若山水、花鸟的声势壮阔、地位显赫。但这种局面到南宋,发生了转变。宋高宗赵构在艺术造诣方面不若其父徽宗,但喜好宽泛,不再偏爱于某一种绘画题材。帝王对绘画题材的喜好有了更多的包容性,自然会使不同领域画家(尤其是人物画家)的专长和创造性得到充分而自由的发挥。“对人物画的重视不仅使绘画的题材为之扩大,改变了北宋院画只长于山水、花鸟的状况,也使得画院画家在各有专长的基础上,又突破了‘单科'所限,能努力于人物画创作,具备了多方面的绘画才能。”[3]货郎、婴戏题材便是在这样的背景之下兴盛起来的特殊画科,宫廷内外的画家们对此喜闻乐见的风俗题材乐此不疲,自由而随性地表现着不同阶层孩童世界的欢乐。有表现富贵人家雅致的庭院婴戏,也有表现街头卖艺的傀儡幻戏,但孩子们的欢乐却无高低贵贱之分别。

其二,南宋画家出身平民化,突破过去的“院体”范式,有了更多的创作自由。南宋画院画家大多出身平民,并且出现大量“家族现象”①见郑志财、李慧国《南宋画史上的“家族现象”探微》(《美术教育研究》2019年第2期)一文论述。。这些平民画家们平日里分属于“画家十三科”在宫外进行专业学习或鬻画为业,宫中需要时临时和雇于朝廷,获得一定的酬劳。和雇制②见彭慧萍博士学位论文《“南宋画院”之省舍职制与画史想像》(中央美术学院,2005年)第四章考证。成为南宋画院特有的管理方式,相较于北宋画院,南宋院画家们有了更多的创作自由,突破了北宋的“院体”范式。这些画家受雇于朝廷的时候其身份是“非御前画师”,当雇佣关系解除时他们是自由的职业画家,但随时听候朝廷差遣或调拨。宫中只有少量的“御前画师”轮值侍漏待诏。这样一来,南宋政府减少了画院的行政支出,大部分画院画家也获得了自由的创作空间。因此,南宋院画家们在平日里走街串巷、出入阡陌,为广大的城乡市民描摹写照,便成为普世现象。出身平民化的特征使得南宋院画家们成为历史上最熟悉风俗民情和世俗生活的画院画家。此外,货郎、婴戏此类具有浓郁生活情调的风俗画的流行,与宋代士人的出身也有关系。庶族出身的宋代士人们进入上流社会后仍然会带有某种“怀旧”的心理,因此他们乐于以文学或绘画的形式欣赏或表现他们自己所熟悉的农家世俗题材。③见刘道广《中国古代艺术思想史》(上海人民出版社,1998年)一书第139~143页论述。也正因如此,南宋院画史上突然出现了大量善画货郎、婴戏题材的画家,风俗人物画呈一时之盛。

其三,江南市民阶层的崛起,为货郎、婴戏题材的兴盛提供了创作源泉和传播受众。两宋之交,江南地区虽饱受战火摧残,但得益于江南富庶的物产和兴盛的工商业,城市经济很快得以复苏。“临安作为南宋都城,以其独特的政治地位和优越的地域环境,加上深厚的历史基础,很快由战乱之余的‘多榛莽废墟',跃升为南宋全境规模最大和最为繁华的都市。”[4]伴随着城市化进程的加快,随之而来的是江南市民阶层的崛起,尤其是都城临安,以“重商”为核心的市民思潮和具有大众化、世俗化、娱乐化特征的市民文化逐渐兴起。瓦子勾栏、贩夫走卒成为市井图画的焦点。《武林旧事》中所描绘的“都民矫惰,凡买卖之物,多于作坊行贩已成之物,转求什一之利。或有贫而愿者,凡货物架盘之类,一切取办与作坊,至晚始以所直偿之。虽无分文之储,亦可糊口。此亦风俗之美也”[5]此类机动灵活的小商小贩,多以挑担沿街市吟叫扑卖,时人称之为“小经纪”,《梦梁录》专有记述。如此市井风俗场景为久居闹市的画家们提供了绝佳的创作源泉。同时,作为世俗审美的主体,广大的市民阶层又成为货郎图、婴戏图此类俚俗艺术的忠实受众。这样一来,在南宋的院画家和市民阶层内部便形成了一条生机勃勃的风俗画创作和销售的艺术传播链。

其四,祈子信仰与“生育礼俗”的丰富,为婴戏图的兴盛提供了素材。祈求多子多福自古以来就是我国民间的主要风俗及信仰,不仅在民间流行,宫廷帝王家也祈求多子。“在宋代,婴儿的夭折率相当高。据统计,宋代皇帝除度宗二子死于战乱外,共有子女182人,其中夭亡者82人,约占一半。皇室尚且如此,民间情形可想而知。因此,宋代民间的生育礼俗相当丰富。”[6]两宋时期民间流行的“摩睺罗”就是生育礼俗的一种。摩睺罗又称“磨喝乐”,多作孩儿状泥偶。一说源于佛教中的天龙八部,由蛇首人身的蟒神形象演化为可爱的儿童形象;一说源于古巴比伦人在夏至悼念植物和谷物之神塔穆兹(Tammuz)的风俗①详见刘宗迪《摩睺罗与宋代七夕风俗的西域渊源》(《民俗研究》,2012年第1期)一文论证。,由粟特人传入汉地。南宋时,每年七夕,不仅家家陈设“磨喝乐”以此“宜男”,而且小儿效仿磨喝乐蔚然成风。《武林旧事》卷三载:“小儿女多衣荷叶,半臂,手持荷叶,效颦摩睺罗,大抵皆旧俗也。”磨喝乐的流行,反映了南宋临安盛行的祈子信仰和丰富的“生育礼俗”,同样衍生了绘画中孩儿题材的流行。邓椿《画继》卷六载:“刘宗道,京师人。作照盆孩儿,以水指影,影亦相指,形影自分。每作一扇,必画数百本,然后出货,即日流布,实恐他人传模之先也。”由此可见,基于生育礼俗而流行的孩儿题材在两宋院画家笔下被大量描摹,且供不应求。货郎图和婴戏图都属于此类孩儿题材,其自身也成为南宋社会中生育礼俗的一部分,寄托了皇室贵胄和民间百姓对“多子多福”和“子孙昌盛”的美好祈求。

四、结 语

货郎图和婴戏图是南宋风俗人物画中成就最高的题材形式。大批的院画家们以其精湛的技艺精心地描摹着这些天真活泼、饶有生趣的孩童、妇女和货郎,勾勒出一幕幕动人的江南世俗生活和孩童世界。当然,宫廷对风俗趣味的接纳可能与统治者借助其乐融融的风俗画卷粉饰天下太平、愚昧政治时局有关。“统治者对风俗的重视以及宫廷对风俗趣味的接纳,使得两宋风俗画在审美上受到了宫廷赞助的实际影响。”[7]南宋货郎、婴戏图在两宋风俗画史上掀起了一次高潮,这与宋代“俗”文化的泛滥,统治阶层对风俗的重视不无关系。

另一方面,南宋货郎、婴戏图在创作思想方面也不同于其他题材,表现出一种追求恬淡、天真的意趣,取得了很高的艺术成就。“吸收佛、道思想的理学影响宋代文化的一个显著特点就是宋人注重反观内省的思维方式。他们不再像汉、唐人那样注重外部世界的阔大和恢宏气势,更多地关注现实日常生活的世界,在平凡的日用中感悟生活。这样,世界才‘万物皆有春意'。”[8]南宋货郎、婴戏图突破了北宋“院体画”的范式,在审美上透露出一种“采菊东篱下,悠然见南山”般的文人化趣味,为严谨有余而活泼不足的两宋院体画增添了些许天真和意趣,使南宋人物画更贴近现实生活,成为宋代风俗画中最具有世俗性和艺术性的一类绘画题材。

货郎、婴戏图是南宋人物画中最具有亲切感的风俗图画,它不仅以其超级写实的技法再现了南宋时期江南地区城乡日常生活的一幕幕生动片段,而且真实地记录了南宋江南市民尤其是妇女与儿童的服饰、发式以及玩具、乐器、军旗、武器、日用杂物的本来面貌,也反映了南宋时期的儿童游戏、音乐、戏曲、舞蹈、体育运动、甚至宗教祭礼、武力军事等,是研究南宋时期的社会生活、风俗民情与民俗信仰、政治、文化背景的重要图像,具有极高的民俗学和社会学史料价值。同时,货郎、婴戏图中对大量孩童精心的描绘,开启了民间艺术中“百子图”艺术风格的先河。民俗中祈求多子多福、连生贵子、化生童子信仰的图像表现,得益于南宋货郎、婴戏图的造型典范,这种喜庆的童子形象直接引领了后世年画创作中的娃娃画风格。早期杨柳青年画和桃花坞年画中的娃娃造型及赋色风格就有南宋院画中货郎图、婴戏图风格的影子。宋代以后在瓷器、家具、刺绣、墓室壁画、寺观壁画中也大量出现百子、婴戏题材,其中多以宋画为范本。