PVD涂层在汽车模具上的应用及结合力改善研究

2019-04-16张玉成江庆顺

赵 洋,周 林,张 涛,张玉成,江庆顺

(东风小康汽车有限公司 汽车技术中心, 重庆 400033)

随着汽车工业的不断发展,对模具的精度、寿命、硬度、耐磨损、防腐蚀及抗高温性等方面提出了更高的要求。实践证明,提高模具性能的有效方法除了正确的加工、选材外,关键在于科学合理的热处理和表面处理。譬如,对于汽车冷冲压成型模具,通过模具回厂后的不断调试、整改,可以显著提升零件质量及模具生产的稳定性,但无法消除部分成型复杂或者高强度零件的拉延起皱、拉毛现象,故此类零件成型模在调试之后还需要进行表面处理。汽车模具表面处理常见的方法包括化学热处理、电镀、热扩散法碳化物覆层处理(TD)以及物理气相沉积(PVD),其中电镀及TD处理技术存在工艺温度高、钢块变形大、可处理次数少及处理后调试工作量大等弊端。相比而言,PVD处理则只需将基体加热到250~450 ℃,基体尺寸波动很小,热疲劳影响小、可多次重复处理,处理后易于调试且对零件表面质量几乎无影响。PVD作为一项比较新的汽车模具表面处理技术越来越受到关注,但在实际的应用中却或多或少存在结合力不足的问题,在工作条件更加苛刻的场合,如引伸类模具,往往无法达到理想的使用效果。为此,本文先简单介绍PVD涂层技术在汽车模具表面处理上的应用,还重点对PVD涂层结合力的改善方法进行了研究阐述。

1 汽车模具PVD涂层技术的应用

1.1 汽车模具PVD涂层技术

物理气相沉积(简称PVD)是指通过物理方法在真空条件下将固体或液体材料蒸发成气态原子、分子或离子状态,并采用低压气体(或等离子体)工艺,在基板表面上沉积具有特殊功能膜的技术,主要包括真空蒸发、阴极溅射、离子镀等。 用这种技术制作的超硬涂层不仅超硬、超薄、耐高温、无污染,还可满足工具、零件和摩擦磨损部件的特殊性能要求,同时具有耐磨性、抗氧化性、耐腐蚀性和自润滑性。它还可以有效地解决传统汽车模具表面处理方法的弊端,是现代表面工程中最具前景和应用价值的技术之一[1-2]。

物理气相沉积技术最初用于模具和工具上。通过沉积TiC涂层,可以有效延长模具的使用寿命;在模具的某些部件的工作表面上沉积涂层,改善了部件的耐磨性和抗碎裂性。同时,涂层部件还具有高硬度、高化学稳定性、高韧性和低摩擦系数。目前,诸如(TiAl)N、TiCrN的超硬沉积材料和诸如TiC/Ti(C,N)/TiN的多镀层材料已应用于生产[3-4]。

1.2 汽车模具表面磨损形式与PVD涂层保护

汽车模具的表面失效模式是腐蚀、磨损、变形、开裂等,其中表面磨损失效占比最大[5]。对由于磨损所导致的模具失效,即导致零件的尺寸、表面光洁度等超出允许的范围而失效,大约占模具总失效原因的70%~80%。因此,磨损失效对汽车模具所造成的伤害不容小觑[6]。

汽车模具的磨损是多种因素相互作用的结果,根据产生磨损的不同机制,磨损形式主要归纳为4种:① 磨粒磨损,工件表面的硬突起物或外来硬质颗粒存在于工件与模具的接触面之间,刮擦模具表面形成划痕或犁沟,引起模具表面出现损伤;② 粘着磨损,当工件与模具表面发生相对运动时,因为两表面均存在凸凹不平的地方,导致部分接触点的局部应力超过材料本身的屈服强度,产生粘合,当相对运动继续发生时,粘合的结点会因受力加大而发生剪切断裂,使模具部分表面的材料移动到工件上或发生脱落;③ 疲劳磨损,工件与模具相互滑动的两接触表面,在交变接触应力反复作用下产生重复变形,导致模具表层材料出现微观裂缝并分离出磨粒或碎片而剥落;④ 腐蚀磨损,工件与模具相对滑动时,表面材料与周围介质发生化学反应,在机械作用下引起材料损失的现象[7-8]。

一般而言,模具磨损体积与模具表面法向压力、板料相对模具的滑移距离和磨损系数成正比,与模具表面硬度成反比[9-10]。为了避免模具因磨损量偏大而过早失效,腔体表面和相对运动部件在模具使用过程中必须具有高硬度和自润滑性。PVD表面处理技术可以有效地解决上述问题,实现耐磨、减少磨损、耐腐蚀和抗疲劳的目的[11]。

对于冲压和冲裁模具涂层,通过新型的斜冲击滑动试验,在汽车冲压件冲压模具材料承受循环冲击和滑动力合成状态的情况下,可对TiN涂层模具的磨损形式进行模拟。此外,采用有限元软件模拟了高强度钢板的冲裁过程,并从抗磨损和抗摩擦角度分析了3种PVD涂层(MoST、Graphit-iC石墨涂层和CrMoN减摩涂层)对冷作模具钢寿命的影响。研究结果表明:各涂层可以不同程度地降低模具的等效应力,提高高强度钢冲裁模的使用寿命[12]。

精冲是一种精密塑性成型工艺,在汽摩零部件制造领域有着广泛的应用。该工艺通过与成形技术相结合,能够生产出形状复杂且质量高的精密冲件[13]。精冲模的主要失效模式是模具的过度磨损、断裂和塑性变形。TiN和TiAlN涂层由于其良好的耐磨性、热稳定性和耐腐蚀性而广泛用于精冲行业中,不过TiAlN涂层对精密模具的表面保护效果要好于TiN涂层,但制备成本较高。

1.3 汽车模具PVD涂层技术的应用实例

作为第一个在工业上实现规模化应用的 TiN硬质涂层,由于其摩擦系数低、硬度高、化学稳定性好, 在汽车模具中具有很高的应用价值和广阔的应用前景[14]。 面心立方晶体结构的TiN涂层因为结构由混合键构成,所以同时具有共价晶体和金属晶体的特点,即高硬度、高熔点、高温强度和优异的热化学惰性。经镶嵌、预磨、抛光后的TiN涂层在金相显微镜下被观察到的截面如图1所示。从图中可以看到:金黄色的TiN涂层,检测表征的厚度约为2 mm,涂层上端黑色的部分为镶嵌粉,涂层下端灰白色的部分为7CrSiMnMoV冷作模具空冷钢。PVD法是通过离子轰击溅射沉积出致密的涂层,对基体组织渗透影响较小,从图1便可清晰地看到TiN涂层与空冷钢明显的界限。由于TiN涂层自身存在较大残余压应力,涂覆在模具钢上后能够很好地抑制基体裂纹的产生,从而减缓模具钢失效速度,提高模具使用寿命3倍以上。

图1 TiN涂层截面 (1 000倍)

目前,对于SKD11、Cr12MoV等材质的模具钢,已越来越多的采用复合PVD涂层技术,即先对这类模具进行离子渗碳、渗氮处理,然后施加表面PVD涂层,经此处理后比单纯的PVD涂层寿命更长。例如,采用非平衡磁控溅射Ti/TiN和低温离子渗碳+PVDTi/TiN 2种方法对Cr12 MoV冷作模具钢进行了表面处理,受力试验结果表明:Ti/TiN涂层明显提高了模具表面的承载能力和耐磨性,特别是先经表面离子渗碳后再沉积Ti/TiN涂层的复合PVD处理效果更佳,因为离子渗碳前处理工序得到的中间薄层可以为Ti/TiN提供非常强的支撑力,从而进一步提高冷加工模具的使用寿命。

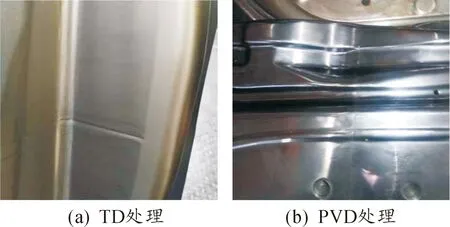

某车型的后门内蒙皮冲压模具自回厂以来,经过不断的调试、整改,零件质量及稳定性显著提升。由于在前期产品设计上为达到或满足车门对刚度等性能指标的要求,一般车门内板开闭合处需设计为型面较多较深的结构[15-16],此产品结构通过深拉延成型,这样在成型过程中就不可避免地出现拉延起皱、拉毛的问题,部分拉毛严重的零件无法返修使用,整体报废率达5%,对该车型整车品质和生产成本带来不利影响。在调试及修模无法改善拉毛问题的情况下,需采用表面处理来增强模具工作型面的性能。图2分别为后门内蒙皮拉延模先后经过TD处理工艺和PVD处理工艺后零件的质量效果,可以发现模具PVD处理对零件质量的改善效果更突出,且通过1万件以上大批量生产验证,零件再未出现明显拉毛现象,总体报废率为0。

2 PVD涂层结合力的改善研究

结合力是影响涂层质量的最重要指标,也是涂层应用中所需的最基本条件,涂层应用的可靠性及使用寿命很大程度上取决于该指标,该性能也是涂层制造过程中普遍关注的关键问题。研究表明[17]:PVD涂层在汽车模具上的结合情况跟所选的涂层种类及模具基体型材材质有很大关系。例如在冷作模具钢Cr12MoV上,更适合涂覆的PVD涂层一般为TiN/TiAlN;在热作工具钢X40CrMoV5-1基体上沉积CrN 涂层可使挤压模具的磨损量最低;通过沉积TiN、CrN、TiAlN涂层均可以提高挤压凹模镶件的使用寿命,但效果最为理想的是TiAlN涂层。

图2 模具分别经TD处理和PVD处理后的零件效果图

膜基结合力是一个综合指标,宏观及微观作用因素都较多,不仅与基体型材的材质有关,还受涂层残余应力的影响较大。在通过PVD技术制备的涂层内通常存在高达几个吉帕的残余应力,并且高残余应力通常影响涂层性能[18], 甚至还会使涂层产生剥落,因而研究特定的处理工艺以改善涂层/基体复合体系的残余应力状态,对于PVD涂层在汽车模具上的应用和生产中的品质控制来说具有重大意义。

2.1 PVD涂层本征应力的控制

2.1.1 改善沉积工艺

由于沉积工艺(如沉积压力、偏压、离子能量和气体前体等)的变化,所制备涂层的化学结构也会发生变化。 由涂层化学结构的差异引起的本征应力也不同。

采用国产离子镀和空心阴极离子镀复合镀膜机,通过改变脉冲偏压值制备了具有不同大小残余压应力的(Ti,A1)N涂层,随着脉冲偏压值的增加,涂层的本征应力表现为先减小后增大的趋势,涂层中“大颗粒熔滴”现象能够得到减轻。与此同时,涂层的质量和力学性能均得到改善,包括涂层的硬度、涂层与基体间的结合力等[19]。因为随着沉积偏压的逐步增加,当溅射原子的能量足以注入涂层时,涂层的应力由于原子注入效应而增加,并且当能量进一步增加时,由于热峰效应,涂层应力被逐渐释放,即压应力降低。

此外,对于PVD法制备的类金刚石涂层(简称DLC涂层),影响其本征应力的最重要的参数之一是氢含量。涂层中氢含量的增加,导致涂层中一键发生扩向扩键转变,涂层中的残余应力随着一键的数量增加而得以释放,并形成软的类聚合物材料。例如,随着沉积偏压从-100 V增加到-1 200 V,涂层内应力可从-4.7 Pa减小到-1.0 GPa。

2.1.2 掺杂金属或非金属元素

通过对涂层进行元素掺杂沉积,如掺杂Sb,Na,K,I和Ti等金属元素,以及Si,N,U和Cl等非金属元素,使其在涂层中产生稳定的化合物,可以稳定涂层的化学结构,从而降低涂层的本征应力[20]。

掺入某些金属元素能够不同程度地降低DLC涂层内应力及提高DLC膜基结合强度。例如以甲烷作为气源,采用反应磁控溅射沉积Me-DLC(W,Mo,Nb,Ti)时,在较小气体流量和掺杂的金属粒子含量较多的情况下,所制备涂层的最小内应力几乎可以被忽略掉,同时当气体流量不断增加后,金属掺杂的DLC涂层的内应力(< 1 GPa) 均比纯DLC(约为3 GPa)低[21]。

2.2 PVD涂层界面应力的控制

2.2.1 引入过渡层

在工业应用中,使用合适的过渡层可以降低界面处的内应力,起到协调变形的作用,并阻碍界面处位错和裂纹的扩展;其次,它还能产生化学反应效应,即增强界面的接触并导致更强的化学结合[22]。

采用双电弧磁过滤真空电弧源在钴和铬合金基体上成功沉积Ti/DLC复合涂层。结果表明:不同于未镀过渡层的DLC,随着载荷的增加,Ti/DLC复合涂层分别依次经历了涂层的变形、涂层与基体共同变形、涂层剥离的3个阶段,膜基结合力可达740 mN[23]。当然,不同的基体具有各自不同的最佳过渡层,铝基体一般选用Ti作为最佳的过渡层,而对于不锈钢和烧结碳化物基体,最好采用TiC过渡层。

2.2.2 引入多层膜和梯度膜

多层膜是通过交替沉积软质膜层(具有较小应力)和高硬度的膜层(具有较大应力)而获得。这种结构的涂层,可以通过较软的过渡层来释放硬膜层中的残余应力。梯度膜对应力的影响类似于多层膜过渡软层的作用,即可有效地减小类金刚石膜与基体之间的物理性质差异。梯度膜中间部分的组成和结构沿厚度方向以梯度形式连续变化,内部没有明显的界面[24]。

在7种金属基体(W18Cr4V、Cr12、GCr15、TC4、40Cr、9Cr18、1Cr18Ni9Ti)上,分别沉积了2种厚度不同的Ti/TiCx/DLC梯度层和一种Ti/TiNy/TiNyCx/DLC梯度层,对比发现厚度为220 nm的Ti/TiCx/DLC过渡层和220 nm的Ti/TiNy/TiNyCx/DLC过渡层可以大大提高涂层在7种基板上的结合强度,而且摩擦磨损试验也表明,这2种过渡层的摩擦系数较低[25]。

2.3 深冷处理

常规的退火处理也是通过减少残余应力来改善涂层附着力的一种方法,热处理虽然能够显著降低残余应力,但是涂层的硬度被大大牺牲,而且为了避免基体材料的硬度降低,不同基体材料的回火温度有所要求,因此也是增加了一道后处理工序。但是,相比退火处理,深冷处理不仅能够使材料的力学性能和使用寿命得到不同程度的提高,材料的微观组织结构也趋于致密化、微细化和均匀化,而且深冷处理也能对材料内部及表面应力状态进行合理的调整[26-28]。

通过对DLC/淬火态高速钢复合体系进行-196 ℃液氮环境下保温30 h处理后发现,深冷处理在保持涂层硬度不降低的情况下,使膜基结合力提高了约20%。经过30 h的深冷处理,在淬火的W9高速钢基体中发生马氏体相变和马氏体细化分解,并且基体的马氏体晶界增加,涂层元素C扩散到基板表面层中的短程通道增多,促进DLC涂层一部分的C元素扩散到基体表层的晶界处,并且在温度从-196 ℃恢复到室温过程中,扩散而来的C与其他元素聚积形成新的碳化物, 增强了DLC涂层在基体上的钉扎效应,以达到提高DLC涂层/淬火W9高速钢复合体系结合强度的目的。这种成分和组织的变化,导致DLC/W9高速钢复合体系中涂层残余应力的降低,而且基体残余应力分布变得均匀, 在划痕或压痕的破坏试验下表现为涂层剥落明显减少。

3 结论

1) PVD涂层由于其良好的性能而被广泛用于各种类型的汽车模具中,取得了巨大的经济效益,特别是汽车模具的耐磨性、寿命以及生产出的零件质量等得到了大幅提升。 为了应对全球高质量、低价格、长寿命的模具竞争要求,有必要对PVD涂层技术在模具上进行多样化、复合化和纳米化的扩展应用,并进行PVD涂层性能、结合强度、新工艺和新材料等方面的广泛研究。

2) 改善PVD涂层结合力目前主要采用工艺参数、元素掺杂、退火后处理、过渡层及多层膜的设计引入等方法, 尽管通过减小涂层的残余应力可以改善结合情况,但是通常以牺牲其他性能为代价,如涂层的硬度。相对而言,深冷处理对PVD涂层的性能改善比较均衡,不过最终还应根据实际应用情况来确定采用哪种方式或者多种方式的结合。