“对分课堂”在大学理工科专业课程中的应用

2019-04-15袁涛

袁涛

摘要:“對分课堂”作为提高学生学习主动性的一种新型教学模式已引起众多学者的关注和重视。在对分课堂中最重要的核心理念是课堂上留出一半时间分配给学生以讨论的形式进行交互式学习,进而让学生真正参与到自主学习中。本文从大学理工科专业课程特点和存在的问题入手,结合对分课堂的教学内涵,设计了对分课堂在大学理工科教学中应用的模式,并阐述具体实施对分课堂的方法,提出在大学理工科专业课上实施对分课堂的可行性。

关键词:对分课堂;大学理工科专业课程;自主学习;分组讨论;师生互动

中图分类号:G642.41 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2019)11-0005-04

2014年,复旦大学社会发展与公共政策学院心理系的张学新教授首次提出了一种新的教学模式——“对分课堂”[1]。近两年来,对分课堂成为我国教育研究与应用领域的热门现象。一些致力于研究对分课堂的学者也意识到了学生参与课堂教学对于提高学生知识掌握的重要作用,并且在全国已有多个试点开展对分课堂教学实践探索,取得了良好的教学效果。我们发现,对分课堂在大学公共基础课程(如大学英语、思想政治等)的课堂中应用的比较多[2-4],而针对理工科专业课的应用研究寥寥无几。事实上,大学理工科专业课的教学过程是有其特殊性的。我们总结了其中的共性问题,并试点性尝试实施对分课堂教学模式,现已经取得较为理想的效果。这篇文章中我们针对大学理工科专业课的特点和存在的主要问题,提出对分课堂实施的可行性,并以“航空复合材料”这一门材料科学与工程本科专业课程为例,阐述具体实施对分课堂的方法。

一、当前大学理工科专业课的特点及教学中主要存在的问题

1.大学理工科的专业课程的特点。当前大学理工科的专业课程的特点表现为学科专业性强,每一门专业课都与相应的科学基础和工业前沿关系密切,教学内容也跟随国家社会经济与行业发展的需求而不断更新。目前,在我国新型工业化发展道路、创新型国家和人才强国战略的大政方针指引下,理工类专业课程越来越与工程实践紧密结合。我们在教学过程中通常将理论教学和实践教学相互配合,引入大量工程实例,旨在培养学生专业体系下的系统集成观念,使学生进入社会后具备在大工程环境下解决复杂问题的能力[5,6]。

2.当前大学理工科专业课课堂存在的问题。当前大学理工科专业课课堂中存在的问题主要从学生、师资和环境三个方面体现:首先,中国的高等教育逐年扩招,导致高等教育逐渐从精英教育转型为大众教育。以最近的国家统计局和教育部发布的数据显示,2015年全国各类高等教育在学总规模达到3647万人,高等教育毛入学率达到40.0%[7]。这种庞大的规模化教育必然出现教育质量下降的问题,在理工专业课堂上主要表现为学生自律能力不够,上课玩手机、不认真听课的情况相当普遍。为了达到及格率,教师甚至有时不得不降低学业要求。其次,教师方面主要问题出现在青年教师讲课经验不足,缺乏合适的教学方法和技巧,加之理工专业课中定义、公式和概念比较多,很难提高学生的兴趣。第三,当前大学理工科专业课课堂存在的问题在某种程度上反映了整个社会大环境的现状。学生学习目的趋于功利化,高校重科研轻教学,导致教师对教学缺乏动力,在教学中投入的时间和精力有限。

但大学的本质是教书育人,课堂是教学活动的主要场所,提高课堂教学质量是决定好的教学质量的重要因素。当前大学理工科专业课课堂还是以传统的讲授式教学为主,表现在教师单向给学生灌输知识,学生被动跟随,导致学生很难在课堂上主动提高思维能力和探索创新精神,而这恰恰又是理工科学生应该具备的素质。为此,我们曾尝试“讨论式教学”,即将大班教学拆分为小班教学,课堂教学过程大致分解为教师讲授重要知识点,同时注重学生讨论过程,最后再由教师进行总结三部分[8]。但实践下来发现,由于讨论的开放性特点,如果按学生的思路展开,极易偏离教学内容,影响学习的系统性。当遇到专业性非常强的理工科课程时,学生很难把握重点。如果教师的引导过多,学生的这种讨论式自主性学习又似乎沦为表面现象,反而导致教师的讲解时间被压缩,影响最终教学效果。

二、对分课堂的内涵

对分课堂的核心理念是把一半的课堂时间分配给教师进行讲授,另一半时间分配给学生以讨论的形式进行交互式学习。因此,可以说对分课堂是将传统讲授式和讨论式两种教学模式合理结合,在发挥各自优势的同时,又能弥补二者各自的不足之处。对分课堂和讨论式教学最重要的不同之处就是,对分课堂强调“先教后学”,即教师讲授在先,学生讨论在后,学生讨论的内容实际上是上一次课(通常是一周前)教师课堂讲授的内容,并且是教师在上一次课堂上布置的具体学习内容。这样一来,学生在课后有一周时间自主安排学习,进行个性化地内化吸收,不仅能够有效防止学生预习或讨论过程偏离教学重点,还方便容纳程度不同学生的学习需求,让学生能够根据其个人的学习目标确定对课程的投入。2016年秋季学期,我们选择了一门材料科学与工程专业的本科生专业课程“航空复合材料”作为对分课堂授课试点,取得了较好的效果,并在2017年春季学期将对分课堂教学扩展到更多理工科专业课程的授课中。

三、“对分课堂”在大学理工科专业课程中的实践

1.对分课堂教学过程。在2016年秋季学期上海理工大学材料科学与工程学院大学四年级“航空复合材料”中,作者首次尝试了对分课堂。我们选择在“航空复合材料”这门课程中尝试,是考虑到学习这门课的对象是材料科学与工程专业四年级学生,他们已具备材料科学相关基础知识,在对分课堂的实施过程中,教学效果会比较明显。另外,这门课包含了理工专业理论和材料前沿科技,是非常典型的大学理工科课程。因此是可以用来作为大学理工类专业课对分课堂实施的试点课程的。

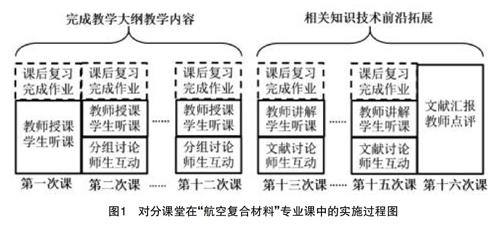

该课程每周上一次课,连续2节,每节45分钟,共16周。考虑到航空复合材料相关技术近几年发展十分迅速,我们选用的教材《航空复合材料技术》是航空工业出版社2013年出版的专业书[9],内容稍显滞后,但整个知识体系相对完整,因此课程安排为前12周学习教科书的9个章节,随后3周在前面学习的基础上阅读最新文献,最后1周则以小组为单位,由学生自选文献做简短汇报。具体实施方式如图1所示:

具体设计,第一周2课时由教师讲授第1、2章内容,对学生的要求是上课认真听讲,课后通过自主阅读温习前两章内容,梳理重难点并写出读书笔记,第二周上课前将读书笔记的电子版提交给授课教师。第二周的第1节课前30分钟,将学生分成4人一组(该班学生共26人,因此有2个小组有5人,共6组)进行小组讨论,讨论内容包括温习课本内容、分享学习体会、互相解答疑难,并尝试回答老师提出的重难点问题。后面15分钟主要是教师与学生互动讨论,对学生存在的疑难进行解答、展示、点评优秀读书笔记等。这里值得注意的是,小组分好之后,如无特殊原因小组成员不再调整,这样小组之间的默契程度会越来越高,以便到后面合作开展文献研读和汇报。第二周的第2节课,教师讲授第3章内容,并在下课前给学生布置课后自主阅读的内容,同样要求学生完成学习笔记,并于第三周上课前将电子版提交给教师。从第三周到第十二周上课模式都与第二周相类似,即第一节课学生分组讨论上一次讲授的内容重难点,并与教师互动讨论,第二节课教师讲授下一章的新内容。

到第十二周快结束时,该课程内容由教科书过渡到文献学习。教师除了布置课后自主阅读的内容,还要准备好6份最新的科技文献,每个组一份,每个组文献的内容不同,但是研究领域相同,要求学生课后阅读学习并在第十三周上课之前提交电子版学习笔记。第十三周第1节课前面30分组,仍然是由学生分组讨论,侧重点转移到分享阅读文献的个人心得体会、文献对应的理论知识点,以及小组存在共性的疑难问题等。后面15分钟,每个小组简单介绍自己的文献精髓,并提出问题。教师先不一一解答,注意记录,并在第2节课凝聚共性问题,集中解决大多数的问题。同时讲授课本中另外一个知识点中当前的最新研究和应用进展。下课前依然分发对应另外一个知识点的6份科技文献,课后要求阅读文献并做阅读笔记。第十四周和第十五周重复第十三周的上课模式。第十六周,则以小组为单位,自选其所阅读文献的主题,做简短的汇报。

2.实施对分课堂过程中遇到的问题。由于作者初次尝试将对分课堂应用在理工科专业课教学过程中,因此在课堂中出现了一些此前未能预见的问题。我们总结经验,在接下来的授课过程中予以避免。其中最重要并带有普遍性的主要有以下两个问题:(a)理工科专业课内容和重难点都比较多,实施对分课堂后,教师课堂教学的时间实际上是被压缩了,仅为原来的一半。这样一来,一些重点章节的教学内容没有办法做到细致地讲授。这个问题在第二周上课时就表现的非常明显。对于此,授课教师及时做出应对,修改课件内容,力求内容精益求精,注重将知识体系进行总结和归纳,并改进此前的讲授方法,把学生能看懂的部分留到课后学生复习中。因此在对分课堂教学过程中,教师对课后作业的设计和课程讨论内容的设计就成为整个教学的重点。通过后面调查问卷也能看出,这种提纲挈领式的讲授方法,不仅没有降低课堂质量,反而使学生对知识框架了解的更为系统。而明确的课后作业和课堂讨论内容也更能实现有的放矢地学习。(b)对分课堂教学过程中课堂讨论是一个重要环节,但是刚开始实施的时候,我们发现有个别学生讨论不积极。不参与讨论对于个人没能达到教学目的,对于对分课堂讨论小组没有个人思想贡献,这就需要教师在学生讨论过程中密切关注每位学生的状态,一旦发现有游离在讨论之外的学生,可以随时抽查点名提问,而不用留到后面的教师互动环节。尝试了几次后,基本没有学生脱离讨论了。

3.对分课堂的教学效果。“航空复合材料”这门课程最终成绩是由平时成绩(包括出勤、作业和课堂讨论表现三部分,占30%)、文献汇报(20%)和期末开卷考试成绩(50%)组成。开卷考试实际上对学生的扩展性思维要求更高,更偏重于考察学生解决实际问题的能力。对分课堂的试卷成绩相比于这门课上一学年用传统讲授式的教学方式的试卷成绩,有明显上升。试卷分数部分没有不及格的学生,并且超过半数的学生都能在发散性题目中给出合理的答案。这说明对分课堂教学模式,使学生能够在课后复习和课堂讨论过程中自主参与思考,并可以将书本知识融会贯通,运用于解决实际问题的过程中。

课程结束后,我们向选择“航空复合材料”这门专业课的26位学生发放了调查问卷。调查问卷全部收回而且有效,学生对所有问题的目标认同度评分都较高。以前5个目标为例:(1)对分课堂能够通过分组讨论,使学生互相促进、化解疑难,达到对章节内容的深入理解;(2)對分课堂能够通过教师讲授,帮助学生熟悉章节内容,克服重点、难点,为课后学习打下基础;(3)对分课堂能够通过读书笔记,促进学生对章节内容的认真学习,为分组讨论做好准备;(4)对分课堂能够通过督促学生每周阅读教科书并完成读书笔记,把学习落实到平时,而不是积压到期末考试前;(5)对分课堂能够通过有特色作业或优秀作业的分享,使学生互相学习,共同提高。

学生的平均认同度分别为4.5、4.6、4.2、4.3和4.7,即均介于“较好达到”(4分)和“很好达到”(5分)之间,数值为标准差在0.9以内。而对于我们一开始比较担心的对分课堂是否导致学生课后学习负担过重的问题,80%学生选择“比较合适”,11%的学生选择了较重,9%的学生选择了较轻,没有学生选择“很轻”或“太重”,平均每人每周课后学习时间约3.5小时,说明对分课堂在很好完成教学任务的目标下,学生的课业负担是基本适当的,因此学生也十分认可这种教学模式。

四、结论

大学理工科专业课存在学生学习程度不一、上课不积极以及课本知识滞后等问题。我们以“航空复合材料”这门课程为试点,创新地在上海理工大学材料科学与工程专业的专业课教学中使用了对分课堂这一新兴的教学模式。通过一个学期完整的教学过程,我们发现,对分课堂能够有效调动学生的学习积极性,能更好地培养理工科学生的创新思维能力和探索精神。利用对分课堂,教师则不需要把知识点讲解得完整详尽,反而是要注重引导。在讲授过程中,只需要整理知识框架体系,重点讲解学生觉得自学起来理解困难、不容易懂的知识点。学生则拥有了更多主动探索空间。特别是对知识接受程度不好的学生,也能在课后有更充足的时间学习和完成作业。而由于作业是需要参加第二周的课堂讨论的,迫于小组同龄人带来的压力,学生课下的学习更主动认真,积极寻找和发现问题,并在课堂上讨论解决,与教师和同学也有了更多的交流机会,同时也提高了学生的团队合作意识。最重要的是,在大学理工科专业课中使用对分课堂教学模式,可以较为机动地将最新科研和产业成果融入到课堂授课之中,扩宽学生的眼界和知识面,为学生进一步研究生深造或是进入社会打下良好基础。通过此次对分课堂在理工类专业课课堂上的试点教学,我们有信心将其运用到后面更多的理工科专业课中。在后面的教学过程中,我们可能会更多考虑每次作业该布置什么,如何更好地控制学生课堂讨论环节等,并将在今后的具体教学实践过程中不断改进。

參考文献:

[1]张学新.对分课堂:大学课堂教学改革的新探索[J].复旦教育论坛,2014,(5).

[2]王明媚.对分课堂在大学英语课程教学中的实践与反思[J].高教论坛,2016,(8).

[3]苏鏐鏐.基于对分课堂的泛在学习模式在大学生思想政治教育中的应用[J].思想教育研究,2016,(1).

[4]李建铁.基于“对分课堂”创新思想政治理论课教学研究[J].教育观察(上半月),2015,(8).

[5]何代华,刘新宽,李伟.“材料工程基础”课程教学改革探讨[J].上海理工大学学报(社会科学版),2017,(4).

[6]甘屹,杨丽红,孙福佳.多维度动态培养创新能力的工科专业课程教学研究[J].上海理工大学学报(社会科学版),2017,(1).

[7]中华人民共和国教育部.2015年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].[2016-07-06].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201607/t20160706_270976.html.

[8]周剑雄,苏辉,石志广.讨论式教学方法在大学课堂中的运用研究[J].高等教育研究学报,2008,(4).

[9]中国航空工业集团公司复合材料技术中心.航空复合材料技术[M].北京:航空工业出版社,2013.

The Application of "PAD Class" in the University Courses of Science and Engineering

YUAN Tao

(School of materials science and engineering,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093,China)

Abstract:As a new teaching mode to improve students' learning initiative,"Presentation-Assimilation-Discussion (PAD) class" has attracted more and more attention and attention of scholars.The key concept in the PAD class is to allocate half of the class time for students discussion,in order to encourag students to autonomous learning.In this article,considering the characteristics of the major of science and engineering and the connotation of the PAD class,I adopted the PAD class in the university courses of science and engineering,and puts forward the feasibility for PAD class in the science and engineering courses teaching.

Key words:PAD Class;university courses in science and engineering;autonomous learning;group discussion;interaction between teachers and students