汉代乐器形制演变考察之四:筝

2019-04-12朱国伟

文/朱国伟

“筝”首见于汉代司马迁的《史记·李斯列传》,为秦地常用乐器,“夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌乎呜呜快耳目者,真秦之声也”①,从李斯的描述中知道,战国时期筝已在秦国流行了相当一段时间。但是筝在先秦及汉代的文字记载却出奇的少,形制描述更是到东汉末期才有人提及,今天“红遍全国”的民乐重器,与其在东汉之前凄凉的生存情况形成鲜明的对比。

一、出土东周筝

考古发现的筝常常伴有争议,江西贵溪两件筝形器和江苏吴县一件同类器是认可度比较高的。前两例于1979年出土于贵溪县鱼塘乡仙水岩崖墓群中的第2、3号墓葬,年代在春秋晚期至战国早期②(图1)。2号墓器通长167.3厘米,3号墓器中部和尾部断残,残长173.5厘米,基本情况与2号墓筝相同。此2器显然不属于琴、瑟、筑的任何一种,与后世筝接近,称为筝应没问题。与贵溪筝情况类似,也出土于南方的另一件稍晚的筝是江苏吴县长桥筝,出土时也置于棺盖上,为12弦筝③。

图1 江西贵溪2号崖墓古筝

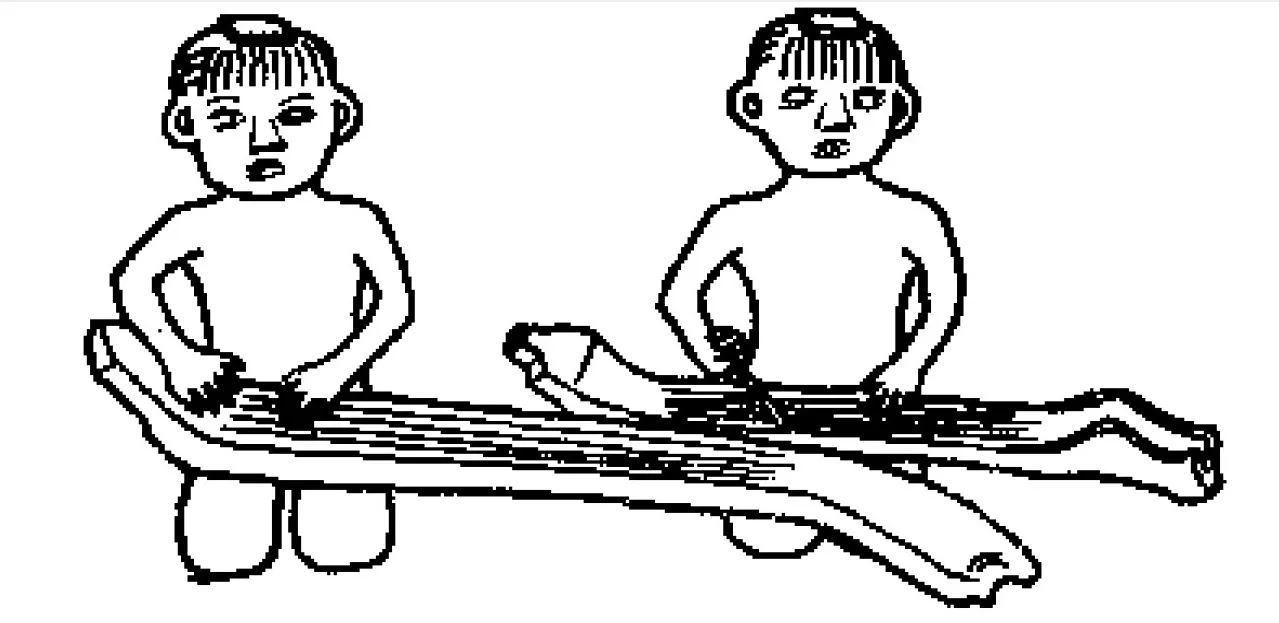

绍兴306号墓伎乐铜屋出土6件铜俑,后排有一俑,其身前置一琴,演奏者左手五指张开抚弦,右手拇指微曲作弹拨状④(图2)。其船形形体与上述越地见到的筝非常相似,双手姿势也不应是琴、筑,应亦为越地筝。湖北枝江姚家港楚墓也称出土一筝,且有筝架⑤,但其筝只剩一残木,发掘报告中也见不到能证明其是乐器的形制特点,难以确认。

图2 绍兴306号墓伎乐铜屋弹筝俑线图

筝在先秦可能属于非主流乐器,从考古资料看多出于越地,江西、江苏、浙江都有见到;李斯所提的筝流行于秦,后人称秦筝。越筝是否与秦筝不同、谁先谁后?就说不清楚了。从考古所见筝的情况来看,筝在越地的特点还是比较鲜明的,筝整体呈船形,首部上面凿有弦槽,槽内底部横列12或13弦孔(贵溪崖墓为13弦制,余为12弦制),筝尾对应有相同数目的枘孔用作系弦;筝面中部斫有长方形凹槽,用作音箱,箱面有覆盖的面板;音高调节用到码子,因为在贵溪崖墓中采集到了1件筝的木质桥形码子。筝在先秦为什么倍受冷落?它应该出身于民间,李斯在写《谏逐客书》时说“今弃击瓮叩缶而就《郑》《卫》,退弹筝而取《昭》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣”⑥,这是说秦王在选用音乐时因“弹筝”与“《昭》《虞》”的美观、俗雅对比而摈弃了前者,弹筝是与“击瓮叩缶”相类似的音乐活动,看来在越地以外的地方,使用者群体多为中下层平民。除了缺乏一个像琴、瑟那样华丽的出身外,它受冷落恐怕也与其性能有限直接相关。越人却比较注重这种乐器,所以从见到的几例实用器看,木材尚可,音箱较大,设计合理,但琴弦安置情况不得而知。

二、汉代筝

筝进入汉代后,仍在一段时间内都只作为典型的民间乐器,如西汉《盐铁论·散不足》就说到:“往者,民间酒会,各以党俗,弹筝鼓缶而已”⑦。出土汉代筝的实际器物较先秦更少,且形制仍很不稳定。

先秦至西汉,筝的文献极少,也没有涉及形制的文字。东汉虽在一些传世诗赋中见有筝的身影,但也未及形制描述,终于在东汉末期应邵《风俗通》中记述到:“谨按礼乐记:五弦,筑身也。今并凉二州,筝形如瑟。不知谁所改作也,或曰秦孟恬所造”⑧。这里透露出两点信息,一是有记载早期筝曾有五弦制(但今本《礼记·乐记》并无相关信息),二是到应邵的时代,筝已经有改制,如瑟形,弦数显然不止五弦了。汉代的考古资料刚好五弦与多弦(12弦)的筝都各出土一件。

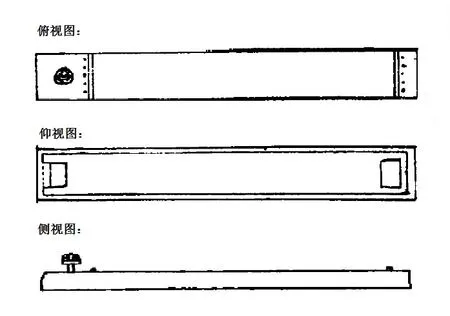

图3 长沙王室墓五弦筝

1993年发掘的长沙王室墓出土了一件与筑不同的五弦器,与琴、瑟更是相差很大,项阳、宋少华等学者认定其为“五弦筝”⑨(图3)。这是目前仅见的一件五弦筝,其一头用枘系弦,说明其系弦方式应与瑟相同,或许传说中筝是“破瑟为二”而来的说法在当时具有一定的社会基础。关于筝的弦数,文献有五弦、十二弦、十三弦等不同说法,而且一般认为是依次递增的。目前所见的先秦筝有十二弦、十三弦两种,而五弦筝却在汉代发现,这可能与材料的不完全性或乐器使用的地域性有关。而筝的弦数不稳定现象,表明了筝依然作为一种地域性乐器存在,未得到中原太多关注,在制作上未得到规范和提高,这是先秦到西汉初期一直存在的情况。

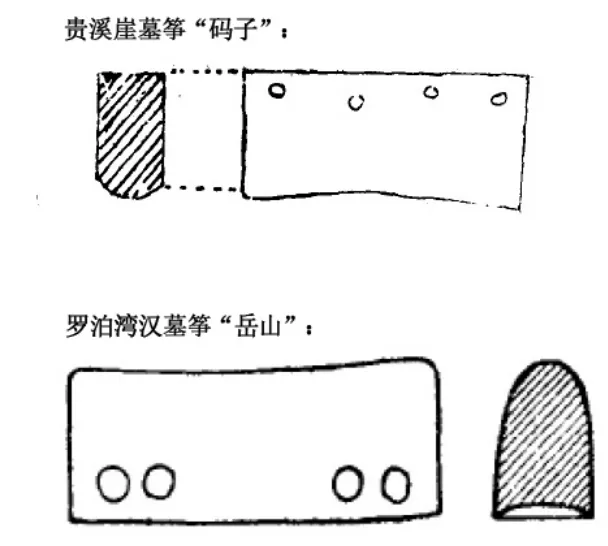

图4 贵溪崖墓与罗泊湾汉墓出土筝附件

在西汉初期还出土了一件十二弦筝,出土于广西罗泊湾汉墓的椁室之中,已残破,首部一块可见一排12个弦孔,但不是向下穿透,而是“横向内侧呈直角拐出”⑩,可惜未见到实物,不能知道具体置弦方法,至少在系弦上有了新的考虑。据记录与此器同出“岳山”4件⑪,一般只有瑟才有这么多岳山,而事实上,这4件器物并非岳山,其形制为各带4个弦孔的长方形木块(图4下),而岳山显然不用穿孔过弦。事实上这种器物在上述江西贵溪崖墓中已经与筝一起出土过一件,当时发掘者认为其是码子(图4上)⑫。相对于“岳山”的说法,码子似乎存在一定可能,在同一件码子上开4个孔,要比一弦一码简便的多,易于制作。但这样的“连码”比起“独立码”来有一个大缺点,就是一个码子控制了4条弦的音高,当一条弦音不准以后,移动码子的一端,至少会让3个音游移,所以用这个码子调音时只能顾及其中两音,另两音将就,否则就需要重新施弦,并不好用。罗泊湾墓显示了墓主人具有足够身份和财富,不至于如此贪图简便。那么此器也很难理解为码子。而此器又显然与过弦有关,如此,笔者认为此器只能是置于筝尾或筝头系弦处,用于张弦时提高弦的张力所用,即筝弦系好后,通过加塞片状物于此器与筝身之间,使弦加紧。有类似琴轸通过旋转拧紧的功用。

罗泊湾汉墓是有明显越民族特色的墓葬,这件12弦筝完全可以看作是先秦越筝的后裔,弦数未变。但是他们也在已有基础上不断尝试改进乐器性能,系弦及张系方式的探索有着重要突破,这与整个时代丝竹音乐的兴起不无关系。

图5 四川资阳奏乐俑·弹筝、鼓琴

以上基本已经是我们能找到的汉代之前的所有筝的实物资料了,东汉时期出土了很多乐俑,其中不少抚琴俑。判断这些抚琴俑哪些是筝哪些是琴有一定难度:见到抚琴俑所执之器没有凸出的枘的,则识为琴;如若其上设枘,则断为瑟,故而少见“筝俑”。其实照上文的介绍,五弦筝带有一个枘,先秦十二、十三弦筝无枘,所以东汉这些无枘或单枘乐俑中不能排除有筝的可能性(但目前都难以武断)。如1951年从四川资阳县出土了多件东汉抚琴俑⑬,皆不设枘,但却分为两种演奏状态,图5左边琴俑所示为琴的一端置于膝上,另一端着地,右手拨弹,左手抚弦,乐人引首高歌;而图5右边琴俑的乐人则正襟危坐,琴的大部分都放在双膝之上。很可能前一种是筝而后一种是琴。贵州黔西汉墓有一乐俑所执之琴琴面微弧而箱体较厚,岳山外侧还有一段空间应是类似调音盒的设置,也似为筝⑭。在东汉画像石、画像砖上更有不易辨识的情况,出土于南阳卧龙岗崔庄的乐舞画像石中的弦乐器体窄长,弹姿奔放在为百戏伴奏,更像筝⑮。西汉晚期至东汉时期的这些筝出现在各种场合,说明这种乐器已经受到关注而流传开来。筝的形体比瑟轻巧,音响比琴明亮,后期又吸取了琴轸、瑟码等器件进行了改良,所以就越来越得到了重视。东汉、三国、魏晋南北朝时期筝已经愈发流行,侯瑾、阮瑀、傅玄等文学大家及东晋著名画家顾恺之、南朝梁简文帝萧纲都曾作过专门的《筝赋》,出土乐俑、图像也渐多。

总的说,筝在先秦和西汉初还是有地域限制的乐器,秦地和越地是筝常出现的地方,其中越筝形制有一定统一性,从先秦到西汉都是全箱式的12或13弦。但这个时期的筝形制仍不稳定、使用数量少、制作较粗糙。不过筝一直是全箱式的琴体,在声音上较早期半箱式的琴和筑有优势,而形体又比瑟轻简,这样的条件为其后的改进和发展奠定了一个好基础。所以在东汉往后,由于民间俗乐的不断兴起,筝也受到重视,性能随之开发,使用面越来越广。

三、余论

关于筝在汉代发展情况的研究非常困难,无论它在今天如何的普及,但其在先秦两汉时期,显然是一种相对“弱势”的存在,这种弱势在资料上的表现就是文献记录少、考古发现少、图像资料模糊。前二者显而易见,而后者即以汉画像石/砖为基础的图像资料中,筝的分量如何仍难以界定。

从文献来说,如果定睛于汉代文献及前三史这些描述汉代情况较为可靠的资料,就会发现汉代筝的运用非常有限,远不如琴、瑟,甚至其在汉代的影响力也远不如性能平平的筑。比如,文献中常以筑形来描绘和解释筝形,而少有用筝形来解释它器,如《说文解字》说筑是“以竹曲,五弦之乐”,而筝是“鼓弦竹身乐也”,由于“竹身”不通,故段玉裁注中认为应是“五弦筑身”,这是因为另一部汉代文献《风俗通》正是如此描述的筝:“五弦筑身也”。事实上,筝在汉代文献中出现很少,特别是有关筝在西汉的记载,仅有《史记》《盐铁论》两种文献提到,且较明确的说到其为民间性质的乐器。东汉、三国方在一些文学作品上出现。以这样的情况推测的话,汉画像作为墓主生活向往的反映,筝出现的概率也应不大,故大量抚琴俑中,筝的占比应较有限。当然,汉画像多有对当时俗乐的反映,东汉时筝在俗乐中应有一定应用,故也很难否定汉画像中存在筝的可能。

应邵《风俗通》后,关于筝的弦制时有记述,如魏时阮瑀《筝赋》“身长六尺,应律数也,弦有十二……”(也有版本无“弦有十二”句);西晋傅玄《筝赋》“弦柱拟十二月”;东晋贾彬《筝赋》“设弦十二”;南朝顾野王《玉篇》“筝,似瑟十三弦”;《隋书·音乐志》“筝,十三弦”;颜师古《急救篇注》“筝亦瑟类也,本十二弦,今则十三弦”;唐杜佑《通典》注云:“今清乐筝并十有二弦,他乐皆十有三弦”;等等。从中可以梳理出,三国后十二弦多见,南北朝后并见十三弦筝,隋唐后十三弦筝使用最广。

筝的定弦应为五声级进,阮瑀《筝赋》“惟夫筝之奇妙,极五音之幽微”,傅玄《筝赋》“鼓之列(一作则)五音发”等文献即是说明。

三国后筝的音乐表现力很强,多篇《筝赋》多有渲染,阮瑀甚至夸其“五音之幽微,苞群声以作主,冠众乐而为师”,文学总有夸张,但筝在隋唐以来的地位是毋庸置疑的,燕乐多部乐中燕乐、清商乐、龟兹乐、高丽乐、西凉乐等部都有使用。唐代飞天伎乐及墓室壁画中也经常见到,虽亦是图像,但不再模棱两可,筝形桥码清晰可辨。这充分说明,南北朝往后,筝已如今天这般,受到各层人士的普遍喜爱了。