城市紧凑度:基于广东地级以上城市的实证分析

2019-04-11◎

◎

一、引论

紧凑城市最先由Dantzig和Satty于1973年提出。城市无序蔓延带来严重土地浪费、钟摆式低效通勤、农用地与开敞空间消失、中心城区空洞化等经济、社会和环境问题[1-2]。限制城市增长边界、提高土地使用效率、保护绿地系统、加强现有城区改造等方式成为解决城市蔓延必要手段。中国土地城市化过程中,城市“摊大饼”式蔓延的弊端已为民众所诟病。2017年中国城镇化率为58.52%,意味着中国要达到发达国家80%的城市化率,未来还将有约4亿人要实现人口城市化。在严守耕地红线和城市可持续发展的要求下,城市如何吸纳这部分人口成为亟待解决的问题。

根据国家统计局公布的数据,自1978年至今,中国城市建成区面积从7438平方公里增长到49772.63平方公里,年平均增速达5.06%。土地是经济活动的重要载体,同时也是不可再生的稀缺资源,中国经济发展目前存在着不平衡状态,在经济发达的地区,可供开发的土地资源已经越来越少,经济建设所需的大量土地与土地资源日益短缺之间的矛盾日益突出。因此,加强城市土地的集约利用、提高城市土地的利用效率,已经成为经济发达的地区城市发展的重要任务。广东作为全国经济大省和人口大省,人地矛盾异常突出,因此研究广东省如何在经济社会快速发展的前提下解决人地矛盾具有不可忽视的现实意义,建设“紧凑城市”是广东省地级以上城市发展的必由之路。

目前,学界对紧凑城市的定义尚无统一标准。国外部分学者认为紧凑城市的核心内涵在于促进城市的重新发展、活化城市中心区、保护农田、提高城市密度[3-5];土地利用功能混合;优先发展公共交通,并在公共交通节点处集中进行城市开发等[6-8]。国内部分学者认为,“紧凑”的基本点是在相同的土地面积上提供更多城市空间、能满足市民更高品质的生活标准[9-10]。在控制住城市边缘不向外扩展的前提下实现城市“填充式开发”,提高城市的效率。这里的效率不仅包括单位面积上的经济产出效率和人口容纳效率,还包括要素空间流动所耗用的空间和能源资源效率[11-14]。综上所述,紧凑城市的内涵包括城市形态紧凑和功能紧凑,突出表现为交通先导、高密度开发及土地空间综合利用三个方面。

紧凑度的测量是定量化研究的重点[15-16]。国内外城市紧凑度的测度方法多为空间形态特征测度法,常用指标和算法有Richardson紧凑度测算法、Yu-Hsin Tsai 城市紧凑度指标、Cole紧凑度测度法、Galster城市蔓延测算指标、Gibbs紧凑度测算法、赵景柱等标准化紧凑度指数NCI算法、Thinh等基于引力模型的紧凑度指数T算法等[17-18]。国外理论界对紧凑度测度的研究起步早,但多为对形态紧凑度的测度,研究工具多为地理信息系统和遥感图像解译。最大弊端是形态紧凑度测度均基于“圆形是城市最好的形态,形态越接近圆形则城市越紧凑”[19-21]的前提,显然与现实的城市形态相悖。现实的城市形态受地理、地质、水文、交通线路、行政边界等影响,形成带状、组团状、卫星状等多样的非圆形的城市形态。另外,只考虑城市形态紧凑而忽视功能紧凑有违紧凑城市的核心内涵。国内理论界对紧凑度测度的研究分两种思路:一种是确定指标体系,用熵值法、AHP法、主成分分析法等方法计算综合紧凑度。弊端是指标大同小异,缺乏创新;选取的指标与土地集约评价的指标雷同,过于强调密度,忽视了城市功能的混合与协调。另一种延续了国外的方法,用GIS和遥感计算紧凑度。还有学者将元胞自动机(Cellular Automata,即 CA)、人工神经网络(Artificial Neural Network,即ANN)等方法应用于城市紧凑度的研究[22]。目前国内学者对紧凑度阈值的研究存在空白,其所提的发展紧凑城市的政策建议普遍照搬西方发展模式,未深入思考中国的特殊国情,寻找紧凑城市本土化发展的路径。

“紧凑城市”倡导高密度高效率利用土地、城市在尽量不向外扩张的前提下进行填充式发展、土地混合利用、大力发展公共交通、保全城市绿地等理念。从区域经济的角度观察,目前还未发现对经济发达区域广东省的城市紧凑度进行研究的相关文献。因此,本文运用突变级数法,对广东省地级以上城市的紧凑度进行测算,同时分析城市紧凑度总体空间分布格局、均衡性、空间自相关关系,探索各市紧凑发展的潜在空间,为引导劳动力、产业、资金、技术等生产要素的流动提供方向,促进各市在协同发展的过程中实现土地集约节约利用,提高城市人居环境质量,有效缓解快速城市化和快速工业化过程中的人地矛盾。

二、广东地级以上城市的紧凑度评价

(一)指标体系与数据来源

在指标体系方面,基于紧凑城市的理论机理,选择25个指标纳入指标库。通过分析数据共线性和相关性,剔除“建成区与市辖区面积比”“市辖区公园绿地率”两个指标。由于广东省只有广州市与深圳市开通地铁,为使数据具有可比性,故剔除“轨道交通运营线路长度”指标。因此,剩下22个指标参与指标体系的构建。

采用复合指标法,以形态紧凑、功能紧凑作为两个一级指标,同时构建6个二级指标(即B层指标)和22个三级指标(即C层指标),其中C层指标与B层指标为互补类型指标,而A层指标为非互补型指标。

基于数据的可取得性,上述指标采用2015年的数据,资料来源为2015年《广东省统计年鉴》和2015年《中国城市统计年鉴》。两部年鉴同一指标数据不一致时,优先使用2015年《广东省统计年鉴》的数据。

(二)模型引介:突变级数法

突变级数法是突变理论与模糊数学相结合的突变模糊隶属函数。通过将评价目标进行层层分解,使用归一化公式进行量化(表2),最终求出隶属函数。不同于层次分析法或主成分分析法,此法不需要事先求出或给定指标权重,减少了权重确定的主观性,同时又考虑了指标的相对重要性,计算出的评价目标值具有科学性。突变理论的势函数V(x)使用控制变量u与状态变量x来描述系统行为,即V=V(x,u)。V(x)的所有临界点集合成一张平衡曲面,对V(x)求一阶导数,并令V(x)'=0,可得到平衡曲面的方程;对V(x)求二阶导数,并令V(x)"=0,可得到平衡曲面的奇点集。若控制变量与状态变量作用互补,则状态变量采用互补原则,取各控制变量的平均值;若二者关系非互补,则状态变量采用“大中取小”的准则进行取值。

(三)实证分析过程及结论

首先,为保证各指标数据标准化后值域在[0,1]之间,使用极小值-极大值标准化法(Min-Max)对原始数据进行无量纲化处理(表3)。

深圳多项指标位列第一(表3),如人口聚集度、城市化水平、省内人口吸引力、省外人口吸引力、建成区规模、建设用地规模,充分反映了2014年深圳市具有极强的人才拉力。这与深圳的人才引进政策密不可分。以《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》为例,深圳为符合条件的人才提供租房和生活补贴,本科、硕士、博士的补贴标准分别为1.5万元/人、2.5万元/人和3万元/人并一次性发放。如此普惠性广的人才吸引政策为深圳聚拢了大批外来高素质劳动力,显著提高了深圳的人口集聚度。同时,深圳建设用地面积与城市实体地域面积因城市化进程而不断扩大。而2014年恰逢广州市行政区发生调整,从化市与增城市“撤县并

区”,市辖面积由3843.43平方公里扩大到7434.4平方公里,增加近一倍,使“建成区面积占比”与“城市建设用地面积占比”的分母增幅远大于分子增幅,导致广州市“建成区规模”和“建设用地规模”的指标计算值低于深圳。

表1 广东省城市紧凑度测算指标体系

表2 突变模型相关公式

表3 广东省城市紧凑度各评估指标的标准化数据

(续表)

广州的居住用地规模、基础教育资源配套、医疗资源配套优于深圳,拥有完善的公共配套设施和庞大的人口基数。深圳虽依靠科技创新近年来经济发展速度超越广州,但其历史文化积淀较少,人口总数、经济腹地、优质教育资源和医疗资源的规模均小于广州,因此广州的居住功能强于深圳。

珠海与云浮生态环境良好,建成区绿化覆盖率和生态绿地覆盖率较高。佛山城市化水平高,原因是从2004年7月起该市就取消了农业与非农业户口的类别,所有居民统一登记为“佛山市居民户口”,先于国家2014年才开始推进户籍制度改革的步伐。因为广东省个别地级市取消非农户口,使居民的非农化水平达到100%,以此作为城市化水平的衡量标准显然难以反映居民实际“市民化”的水平,所以本文使用城镇人口与常住人口的比值衡量城市化率。但即使如此,佛山也因2013年前就着手改变城乡二元结构而取得显著成果,城市化水平仅次于深圳。在交通功能方面,深圳的公共交通拥有量、公交路线密度高于广州。而粤东西北及山区地区公交密度远低于珠三角地区,这是因为广东省内人口主要集中于珠三角。城市人口高度集中、建筑密度增加有利于保证发展公共交通所需的人流量,降低大规模进行交通基础设施建设的边际成本。粤东西北地区人口密度相对较低,潜在客运量低于发展大规模的、系统的公交网络的“服务门槛”。

虽然粤东西北及山区地级市的单一城市功能与珠三角地级市的单一城市功能进行横向比较存在差距,但其优势是城市建成区面积狭小,城市土地综合利用程度高,十分有利于将居住、就业、购物、休闲、娱乐等设施组合在小区域范围,使各种城市功能有机融合为一体。同时,能在更短的通勤距离内提供更多的工作,降低交通需求,减少出行里程,更符合紧凑城市所倡导的“以步行交通体系”为主导的社区。

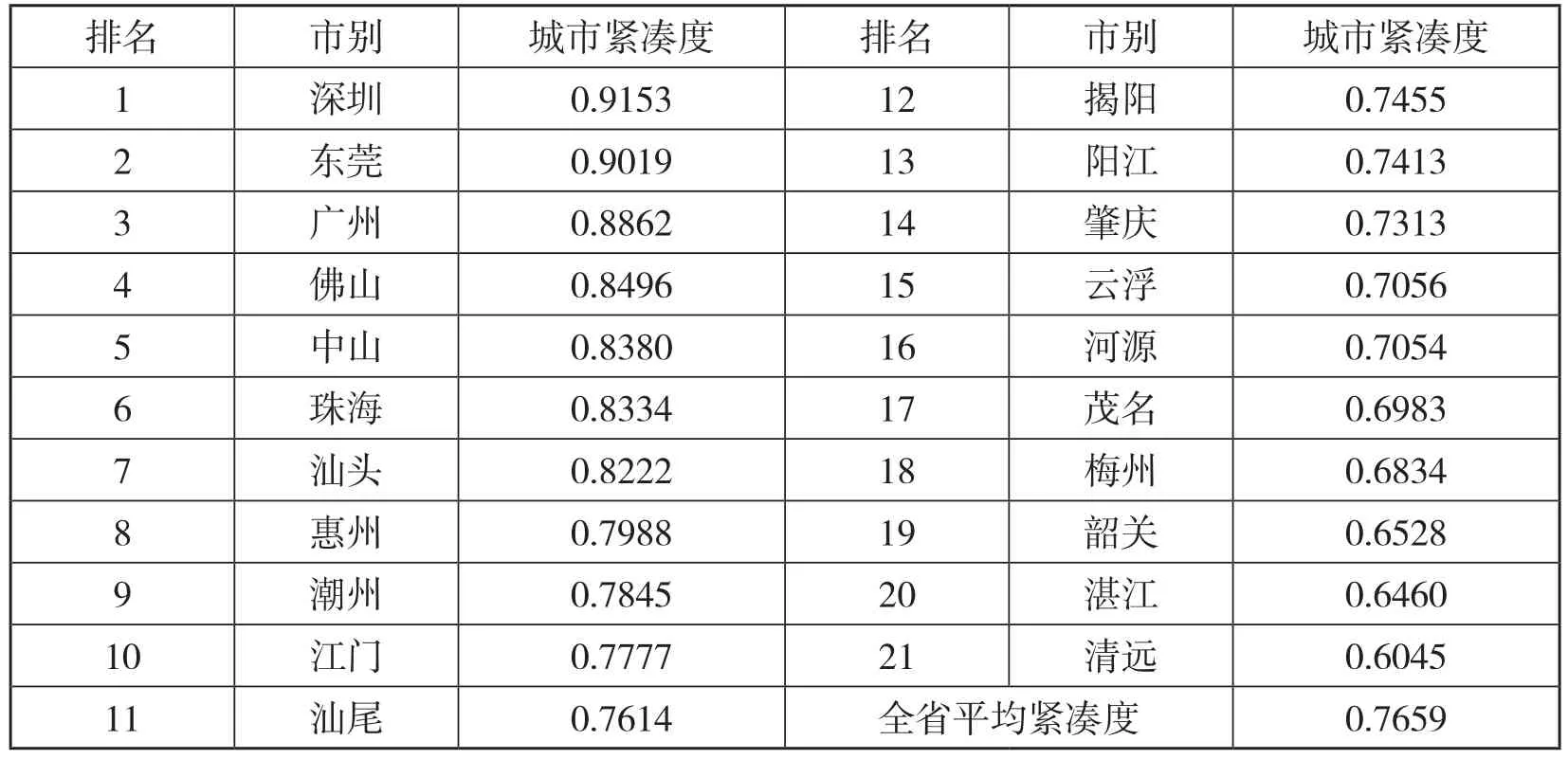

对A层指标采用“非互补型”方法计算,城市紧凑度的值域为[0.6045,0.9153],极差为0.3108,能反映广东省内地级市城市紧凑度的差异。作为对比,本文计算了“互补型”方法下A层指标结果,城市紧凑度的值域为[0.857,0.985],各地级市城市紧凑度的差异非常小,难以客观比较差距(表4)。因此,采用非互补原则更合理(表5)。

广东省地级市平均紧凑度为0.7659,与中位数近似一致,有11个城市的紧凑度低于省均值,10个城市的紧凑度高于省均值。通过计算广东省21个地级市的紧凑度可知,省会城市广州的功能紧凑综合值最高,形态紧凑综合值次于深圳(表4),可能原因是前文所述的广州市行政区划调整。深圳行政区总面积为1996.85平方公里,虽不足广州土地面积的1/3,但其外来人口众多、就业岗位充足、建设用地面积大,因此综合城市紧凑度最高。加之深圳1980年才成为经济特区,发展时间较短,城市规划较为规范和完善,路网及用地布局较为合理,因此提升城市紧凑度的空间大。而广州作为历史城市,城市形态较为混乱,不合理的路网与用地布局难以在短期内进行大幅调整,即使是在广州寸土寸金的地段亦存在土地浪费现象,因此广州市城市紧凑度在广东省内居于深圳和东莞之后。

三、结论及建议

(一)主要结论

本文选取22个指标,从形态紧凑和功能紧凑两方面构建指标体系,建立人口紧凑、用地形态紧凑、居住功能、交通功能、工作功能、游憩功能六个二级指标,运用突变级数法计算广东省各地级市的城市紧凑度。主要结论有:

(1)广东省地级市2014年城市紧凑度的平均水平为0.7659,接近中位数。紧凑度最高的是深圳市,达到0.9153,其次是东莞市(0.9019),广州市(0.8862)仅居于第三。可能原因是广州市于2014年发生行政区调整,从化市与增城市“撤县并区”,行政地域面积增加近一倍。由于城市实体地域面积增速远低于行政地域面积增速,因此广州市综合城市紧凑度下降,尤其是形态紧凑度下降明显。

表4 广东省 21 个地级市城市紧凑度评价值

(2)广东省各地级市的城市紧凑度呈现出显著的不均衡性,粤东西北地区城市紧凑度较低,整体上珠三角区域内城市紧凑度较高,这与广东省区域经济发展严重不平衡有关。

(3)极化效应、扩展效应是广东全省城市紧凑度空间格局的总体特征。以广深为代表的大城市房价持续上涨、人才竞争日益激烈、生活成本不断提高,导致部分劳动力逐步转移至广深外围城市,带动了外围城市的城市紧凑度提升。因此,省内城市紧凑度呈现出“核心—周边”扩散的扇形分布结构且未来扩展效应将进一步增强。

表5 广东省各地级市城市紧凑度及排名(2014年)

(4)城市功能紧凑度与形态紧凑度的分布并不一致,尤其是清远、湛江、韶关、茂名、梅州的功能紧凑度大于形态紧凑度。可能原因是多年来广东省政府都坚持对口帮扶、大力进行贫困落后地区的基础设施建设、推进产业转移,使欠发达地区的城市功能增强。

(二)政策建议

(1)公共交通为导向。为提高区域交通紧凑度,应大力发展城市轨道交通,坚持以公共交通为导向的土地利用模式。目前广东全省高速公路建设已接近饱和,发展城际轨道交通具有较大潜力。粤东西北地区人均公交数量少、公交路线密度低,使许多市民更加依赖于使用私家车出行。由于紧凑城市倡导土地混合利用、城市高密度开发,主张建设适宜步行、公共交通系统高效便捷、邻里互动密切的发展模式,所以广东省各地级市在提高城市紧凑度时有必要加快地铁建设和城际轻轨建设,提高公共交通覆盖率。从全省的交通体系看,也应采取环状与放射状相结合的网络结构,协调地下交通与地面交通的关系,强化全省整体的交通网络建设。

(2)盘活存量土地。应加大实施力度,充分利用国家给予广东在“三旧”改造方面的特殊政策,推进城市“三旧”改造工程,对存量土地予以盘活,提高城市运行效率与宜居性。目前广东省的“三旧”改造在广州、深圳、佛山等高梯度发展城市得到大力推进,而粤东西北地区推进力度不足,导致粤东西北地区土地闲置、污染、低效率使用的行为不能及时得到纠正,严重不利于土地集约节约利用。广东省内中低梯度的城市应坚持规划先行、整治在后的原则,加大“三旧”改造力度,优化城市功能,实现城市填充式发展、紧凑式发展,避免在快速城市化的过程中展开新一轮城市蔓延(Urban Sprawl)。

(3)结构性控制城市人口规模。根据对广东地级以上城市紧凑度的比较分析,我们认为对城市人口规模的控制,实行分类指导,差别化管理。应严格控制特大城市、超大城市的人口规模,合理疏导特大城市功能外移,中小城市应提高发展质量,有效控制建设用地无序扩张,提高城镇公共服务设施和基础设施的规模效应,提升中小城镇建设用地的土地经济密度和利用效率,推动中小城镇集聚紧凑发展。形成大都市、都市区、城镇群的空间组织模式,核心引领周边区域发展的同时,降低大型城市发展的社会成本、经济成本及环境成本。