青海湖流域生态修复树种选择策略基于全新世青海湖孢粉与碳屑记录

2019-04-02孙满平鄂崇毅魏海成侯光良孙永娟

孙满平, 鄂崇毅,*, 魏海成, 侯光良, 孙永娟,

青海湖流域生态修复树种选择策略基于全新世青海湖孢粉与碳屑记录

孙满平1, 鄂崇毅1,2*, 魏海成2, 侯光良1, 孙永娟1,2

1. 青海省自然地理与环境过程重点实验室, 青海师范大学地理科学学院,西宁 810008 2. 青海省盐湖地质与环境重点实验室, 中国科学院青海盐湖研究所,西宁 810008

随着全球气候变暖和人类活动的增强, 青海湖流域生态环境有逐步恶化的趋势, 作为维系青藏高原东北部生态安全的重要地区, 其生态环境问题不容忽视。在现有生态修复策略的基础上科学选取生态修复树种对该区生态系统修复及可持续发展具有重要意义。基于动态演变视角的第四纪地质学理论, 综合分析全新世一万多年以来青海湖流域考古遗址中的碳屑、孢粉等数据, 得出在全新世长期存在的树种为柳树、云杉、松属和桦属。结合现代及未来气候特征, 筛选出适应未来气候变化背景的优势树种为云杉, 备选树种为柳树和桦属。

青海湖流域; 孢粉; 碳屑; 云杉

0 前言

青藏高原是地球“第三极”, 对气候变化异常敏感, 生态环境非常脆弱。其中青海湖流域东连黄土高原半干旱区, 西接柴达木极端干旱区,是遏制柴达木盆地沙漠化向东发展的重要屏障。但随着全球气候变暖和人类活动的增强, 该区生态环境有逐步恶化的趋势。目前已有大量分析青海湖流域生态现状的成果发表, 且有很多针对青海湖水面下降、水质恶化、草地退化日益严重、土地沙漠化面积不断扩大、水土流失严重、珍稀濒危野生动物濒临灭绝等生态环境问题的防治对策[1–9], 该区生态修复已有一定的成效, 但对具体修复树种选择的研究较少, 科学选取生态修复树种对该区生态系统修复具有重要意义。当前树种选择主要是基于对现有生态系统观测结果下的生态学理论, 例如: 适地适树原则、生态优先原则、多目标兼顾原则、生物多样性原则、以乔木为主原则和重视乡土树种原则等[10]。然而在全球变暖背景下, 不考虑树种对未来气候变暖的适应性有可能对区域生态保护和可持续发展带来风险。因此基于动态演变视角的第四纪地质学理论, 系统了解全新世这一和现代及未来气候状况非常接近的地质历史时期植被演替情况尤为重要, 选取与该区未来气候变化趋势相似并能在此背景下长期稳定生存的树种作为区域生态修复树种对该区生态保护和可持续发展具有重要的现实意义。

青海湖地处青藏高原东北部, 作为中国最大的咸水湖受亚洲季风和西风交互作用, 是重建过去气候环境变化的优质载体, 同时青海湖也是青藏高原史前人类活动遗址最为丰富的地区, 已有大量古生态相关成果发表。因此, 本文以青海湖流域为例, 系统梳理青海湖湖泊沉积物中已发表的孢粉记录和考古遗址中的碳屑记录, 获取青海湖地区地质历史时期不同气候背景下的树种组合, 结合未来该区气候变化趋势, 为该区科学选择树种为区域可持续发展提供决策依据。

1 研究区概况与材料来源

1.1 研究区概况

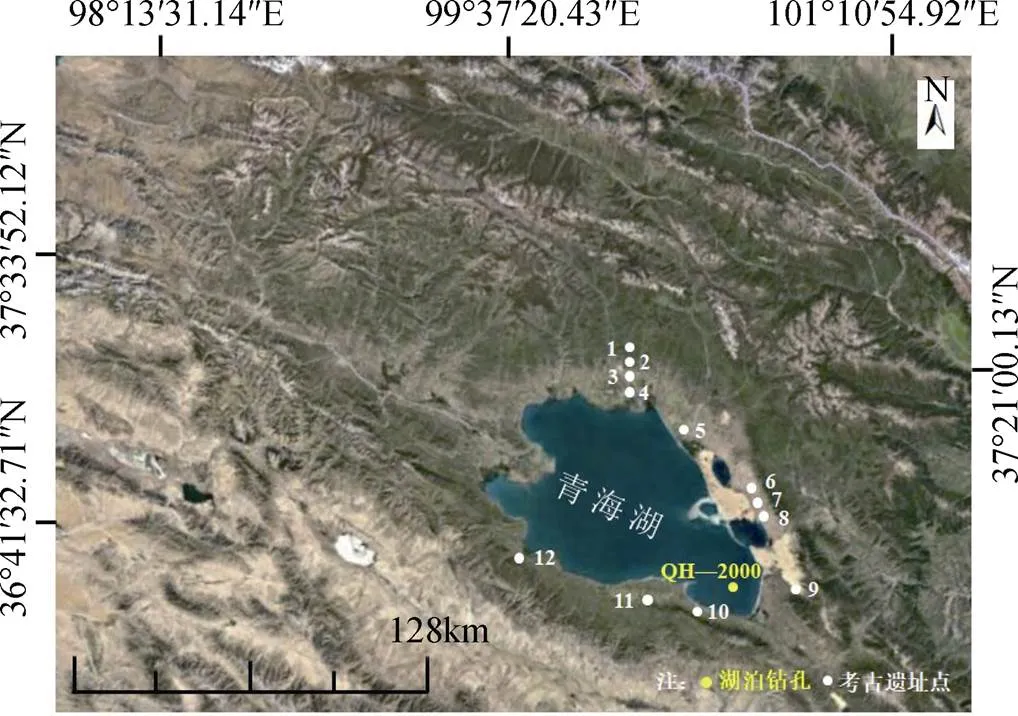

青海湖位于青藏高原东北缘, 是我国最大的内陆咸水湖, 湖面海拔3200 m, 湖泊面积4400 km2, 其流域地理位置36°15′—38°20′ N, 97°50′—101°20′ E, 流域面积29660 km2[11]。青海湖流域处于蒙新荒漠、青藏高原和黄土高原交汇区, 也是我国东部季风区、西北部干旱区和西南部高寒区的交汇地带[12](图1), 属于典型的高原大陆性气候, 冬春季寒冷且多大风天气, 夏秋温凉, 受“湖泊效应”的影响, 该区具有干旱少雨、太阳辐射强、气温日较差大等特征[13]。1958—2012年平均气温为-0.24 ℃, 生长季(5—10月)均温为7 ℃, 年降水量为381.4 mm, 生长季降水为357.69 mm, 占全年降水量的90%以上。植被以针叶林、灌丛、草原、草甸、高寒流石坡植被为主[14]。

1.2 材料来源

近年来, 青海湖流域孢粉研究已取得一些重要成果, 杨惠秋等、山发寿等、杜乃秋等、孔昭宸等、刘兴起等通过对湖泊钻孔系统孢粉分析, 尽管年代上稍有差异, 均认为云杉、松、桦为主的乔木树种的存在几乎贯穿了整个全新世, 大致经历了冷干转暖、大暖期和逐渐冷干阶段, 全新世大暖期森林繁盛期乔木孢粉占总孢粉量的20%以上[15–19];李文漪等研究了云杉花粉的传播效率问题, 讨论了云杉花粉含量与传播距离的关系[20];尚雪等、吕厚远等在现代表土中发现祁连山北部云杉花粉较多, 且确定了云杉花粉含量指示的海拔范围、年均温及年均降水量[21–22]。

注: 1.SNHD; 2.SHQX; 3.AQY; 4.LLW;5.CDH; 6.WBT; 7.BWC; 8.TH; 9.HZYC; 10.YWY; 11.JXG; 12.HMH

Figure 1 The situation of Qinghai Lake Basin

本文材料来源为已发表的QH—2000钻孔孢粉数据和青海湖周边考古遗址碳屑记录[18,23]。其中对Rhode文中14C测年数据利用‘CALIB REV 7.0.2’程序进行校正[24]。全新世以来的气候背景采用张彭熹青海湖水位变化和温度变化数据[25]。现代气象数据以青海湖北岸的刚察站数据为代表, 为便于对比, 选取青海湖流域生长季均温与生长季降水量作为参考(数据来源: 中国天气网—www.weather. com.cn)。

湖泊孢粉数据通常代表的是整个流域甚至是流域附近的植被情况, 因此完全依赖湖泊孢粉数据可能无法客观反映流域内的实际情况。根据许清海等的研究[26], 松孢粉含量在30%以上时, 周围才可能有松林的存在, 桦孢粉含量高于5%, 周围可能有桦属的存在, 云杉花粉在地表环境中散布距离较短、对植被的指示性较为敏感, 在距离云杉植被较远的表土样点中其花粉含量一般小于5%[27–30], 本文以虚线形式表示在图中(图2)。因此, 严格采用以上不同树种孢粉浓度标准结合考古地层碳屑鉴定结果确定不同地质历史时期的树种组合。

(注: 数据引自张彭熹, 1994;侯光良, 2012; Rhode, 2016;刘兴起, 2002)

Figure 2 Pollen content of major plants in Qinghai Lake Basin, records of carbon crumbs in the archaeological sites and climate record since Holocene

2 结果与讨论

2.1 全新世以来青海湖流域植被演化

青海湖流域自全新世大暖期以来气温呈波动性下降趋势。侯光良等按照水汽来源不同将青藏高原降水划分为4个区域, 青海湖所在的Ⅰ区为青藏高原东部东亚季风影响和向内陆过渡区, 全新世早中期降水波动较大, 4000 a以来呈缓慢增加趋势[31]。全新世不同时段气候状况与植被恢复情况总结如下(图2):

12000—8000 a B.P.气候开始由冷干转暖, 随温度升高, 冰川大量融化, 降水波动性上升[32–33], 湖泊水位较低, 青海湖水温逐渐升高[25]。此时青海湖流域植被为疏林、森林草原, 乔木以云杉、桦、松为主, 松孢粉含量逐渐增多, 最高可达29%, 但还未达到能够指示周围可能有松林存在的界限值[26]。桦与云杉孢粉含量达到最大值, 最多可达22%和50%。其次为蒿属、藜科、禾本科和莎草科[18,32], 由于气候偏干, 有少量的菊科和麻黄科出现[34]。青海湖周边考古遗址中发现柳树、云杉和沙棘碳屑[23]。

8000—3500 a B.P.为全新世气候最宜时期, 出现较持续的暖湿气候[32–33], 青海湖水位明显升高, 最高可高于现代水面约18 m[25]。该时期青海湖流域森林繁盛, 木本花粉含量多在30%以上[35], 形成以云杉为主的针叶阔叶混交林, 林下蕨类植物增多[15]。草本仍以蒿为主, 且孢粉含量逐渐增加, 禾本科、藜科、含量稍有增加态势, 出现毛茛科、蔷薇科、伞科和十字花科等高山草原植被组分且其孢粉含量均有增长[18,34]。在青海湖周边考古遗址点发现有云杉碳屑[23]。

3500 a B.P.以来, 气候趋于冷干, 气温与降水都显著降低, 青海湖水位明显下降。3500—2700 a B.P., 草灌孢粉尤其是柳属达到高峰后下降[36], 以松为主的乔木花粉含量基本在20%以下[35], 云杉和桦的孢粉含量迅速减少, 可能与人类活动强度增加有一定的关系[37]。蒿、莎草为主的草本植物包括蔷薇科、菊科等孢粉含量持续增加, 植被由森林到疏林草原逐渐演化为以蒿为主的草原[11,34]。此外与湖泊钻孔略有差异的是青海湖周边考古遗址在该时段发现大量柳树碳屑[23], 但在湖泊钻孔中并未发现, 可能与柳树花粉低代表性和较弱的散布有关。

2.2 现代青海湖流域树种分布

现代青海湖流域以云杉植被为主的森林植被带主要呈块状或带状分布于青海湖以北祁连山东部山地阴坡, 伴有少量草本、灌木植物, 形成森林-草原复合生态系统[22,38]。云杉林常形成以该种群为主的单优群落, 群落一般分为4层, 乔木层主要由青海云杉组成, 林下为灌木层、草本层和苔藓层[38]。根据林内植物组成和结构以及分布海拔高度的差异, 将青海云杉林分为藓类—青海云杉林、灌木—青海云杉林、苔草—青海云杉林和马先蒿—藓类—青海云杉林四种主要林型, 其中藓类—青海云杉林是最稳定的林型[38–39], 灌木—青海云杉林贮水能力较强[39]。群落中有维管束植物96种, 乔木种4种, 灌木种29种, 草本63种, 油松、山杨和祁连圆柏仅出现在局部地区与青海云杉共构成混交林[38]。柳属在青海湖盆地也分布较广泛[36]。

2.3 全球变暖背景下该地区的树种选择

全新世大暖期青海湖7月平均水温为14.54 ℃, 高于现代1 ℃以上, 高温期水温平均比现代高约1.8 ℃, 最高时可比现代高2.2 ℃[25]。全新世早期, 10000—8500 a增温幅度最大, 水温上升了1.8 ℃, 增温速率约为每百年0.1 ℃。工业革命以来, 全球气温逐渐上升, 2007年IPCC第四次评估报告中给出: 1906年以来的100 a中, 全球平均温度大约上升了0.74 ℃[40–41]。青藏高原是全球气候变化的驱动机与放大器[42], 据刚察气象站1958—2012年的数据观测, 青海湖流域生长季均温为7 ℃, 且具有明显的波动上升趋势, 增温速率达到每十年0. 2 ℃, 显著高于全球平均值与该区地质历史时期, 降水量为357.69 mm, 增长速率约为每十年6 mm, 尤其是1990年以来具有明显的增长态势(图3)。

郑卓等在对部分植物生长所需要的气候区间和中位数进行对比中得出, 桦属植物生长所需的年均温为–3.3—8.8 ℃, 中值为2.0 ℃, 符合青海湖流域现代气候, 但年降水量区间为458—964 mm[43], 略高于现代青海湖年降水量均值, 但在全新世大暖期, 湖泊钻孔中孢粉含量高达20%, 所以在全球变暖降水增加的背景下, 可选为备选树种。现分布于青海地区的油松对生长环境年均温和年降水量的要求为2.0—7.6 ℃和450—623 mm[44], 均高于现代青海湖流域气温与降水。祁连圆柏现分布于青海省东部、东北部及北部、甘肃河西走廊及南部、四川北部[45], 其分布区年均温在–4—5.5 ℃, 年降水量在120—621.1 mm[46–49], 能够适应全球变暖趋势。云杉树种生长所需的年均温在–1.2—9.3 ℃, 中值为2.9 ℃, 年降水量在245—905 mm, 中值为685 mm[43], 在全新世大暖期其孢粉含量高, 对环境具有较好的适应能力。青藏高原主要云杉属植物为: 分布在四川西部、甘肃、青海的玛柯河、多可河、隆务河流域的紫果云杉, 其生长条件为年平均气温2.4—5.2 ℃, 年降水量在450—650 mm[50];雪岭云杉现主要分布于天山地区, 年均温为0—3 ℃, 年降水量约为500 mm[51];青海云杉现分布区的年均温在0.3—6.2 ℃, 年降水量在300—620 mm[52–53]。只有青海云杉能够更好地适应该区现代气候和未来全球变暖趋势, 故可选为青海湖流域生态修复的优势树种。柳属生长所需年均温在–3.4—1.6 ℃, 中值为–0.8 ℃, 年降水量在323—642 mm,中值为463 mm[43], 能够适应现代青海湖流域气候变化, 且在青海湖附近考古遗址点中也发现有较多的柳属碳屑[23], 所以可将柳属作为该区域生态修复的备选树种。

云杉作为全新世以来生长在青海湖流域的本土树种, 随着人类活动的影响, 其分布范围逐渐向高山退缩[38], 重建以云杉为主的生态系统对青海湖流域植被修复、涵养水源具有重要意义。

图3 刚察气象站气象数据

Figure 3 The meteorological data of Gangcha weather station

表1 部分植物生长对应的气候区间和中位数对比表

(注: 数据引自郑卓, 2008)

3 结论

本文以青海湖流域为研究区, 通过对前人在该区域对全新世以来植物孢粉、碳屑数据分析, 结合刚察气象站资料和全球变暖趋势, 对研究区树种进行重建。青海湖流域生长季升温速率为每十年0.2 ℃, 远高于全球平均值。经历了全新世大暖期的云杉树种具有较好的适应能力, 藓类—青海云杉林为较稳定的林型[38], 灌木—青海云杉林有很强的贮水能力[40], 可选为适合该区域的生态修复林型。柳属和桦属生长所需温度、降水能够适应未来全球变暖, 故作为备选树种。祁连圆柏现分布于青海东部等地区, 但在青海湖流域湖泊钻孔孢粉和考古遗址碳屑中均未发现祁连圆柏, 其原因还有待探讨。

[1] 李广英, 赵生奎. 青海湖流域生态环境保护与经济社会可持续发展对策[J]. 环境科学与技术, 2008, 31(2): 148–51.

[2] 冯宗炜, 冯兆忠. 青海湖流域主要生态环境问题及防治对策[J]. 生态环境学报, 2004, 13(4): 467–9.

[3] 俞文政, 常庆瑞, 寇建村. 青海湖流域草地类型变化及其生态服务价值研究[J]. 草业科学, 2005, 22(9): 14–7.

[4] 杨修, 孙芳, 任娜. 环青海湖地区生态环境问题及其治理对策[J]. 地域研究与开发, 2003, 22(2): 39–42.

[5] 侯佩玲, 沈小京. 浅谈青海湖流域草地资源的可持续利用[J]. 青海环境, 2004, 14(3): 119–22.

[6] 赵以莲, 陈桂琛, 周国英, 等. 青海湖鸟岛沙地植物群落物种多样性研究[J]. 中国沙漠, 2003, 23(3): 295–9.

[7] 祝存冠, 陈桂琛, 周国英, 等. 青海湖区河谷灌丛草地植被群落多样性研究[J]. 草业科学, 2007, 24(3): 31–5.

[8] 李岳坦. 青海湖流域河岸植被群落结构特征及退化机理研究[D]. 北京: 北京师范大学, 2010.

[9] 伏洋, 张国胜, 李凤霞, 等. 环青海湖地区生态与环境恢复治理途径[J]. 草业科学, 2008, 25(7): 4–10.

[10] 王瑞辉, 马履一, 奚如春. 论城市森林建设树种选择的原则[J]. 中南林业科技大学学报, 2005, 25(3): 58–62.

[11] 沈吉, 刘兴起, MATSUMOTO R, 等. 晚冰期以来青海湖沉积物多指标高分辨率的古气候演化[J]. 中国科学: 地球科学, 2004, 34(6): 582–9.

[12] 郑度, 姚檀栋. 青藏高原形成演化及其环境资源效应研究进展[J]. 中国基础科学, 2004, 6(2): 17–23.

[13] 李凤霞, 伏洋, 杨琼, 等. 环青海湖地区气候变化及其环境效应[J]. 资源科学, 2008, 30(3): 348–53.

[14] 陈桂琛, 彭敏. 青海湖地区植被及其分布规律[J]. 植物生态学与地植物学学报, 1993, 17(1): 71–81.

[15] 杜乃秋, 孔昭宸, 山发寿. 青海湖QH85-14C钻孔孢粉分析及其古气候古环境的初步探讨[J]. Journal of Integrative Plant Biology, 1989, (10): 803–14.

[16] 孔昭宸, 杜乃秋, 山发寿, 等青海湖全新世植被演变及气候变迁——QH85-14C孔孢粉数值分析[J]. 海洋地质与第四纪地质, 1990, (3): 79–90.

[17] 杨惠秋, 江德昕. 青海湖盆地第四纪孢粉组合及其意义[J]. 地理学报, 1965, (4): 321–35.

[18] 刘兴起, 沈吉, 王苏民, 等. 青海湖16 ka以来的花粉记录及其古气候古环境演化[J]. 科学通报, 2002, 47(17): 1351–5.

[19] 山发寿, 杜乃秋, 孔昭宸. 青海湖盆地35万年来的植被演化及环境变迁[J]. 湖泊科学, 1993, 5(1): 9–17.

[20] 李文漪. 云杉花粉散播效率问题[J]. 植物生态学报(英文版), 1991, (10): 792–800.

[21] 吕厚远, 王淑云, 沈才明, 等. 青藏高原现代表土中冷杉和云杉花粉的空间分布[J]. 第四纪研究, 2004, 24(1): 39–49.

[22] 尚雪, 李小强, 安芷生, 等. 青海湖流域表土花粉分析[J]. 中国科学: 地球科学, 2009, 39(9): 1288–96.

[23] DAVID R. Wood Charcoal From Archaeological Sites in the Qinghai Lake Basin, Western China: Implications For Human Resource Use and Anthropogenic Environmental Change[J]. Journal of Ethnobiology, 2016, 36(3): 571–594

[24] STUIVER M, REIMER P J. Extended 14C Data Base and Revised Calib 3. 0 14C Age Calibration Program[J]. Radiocarbon, 1993, 35(1): 215–30.

[25] 张彭熹, 张保珍, 钱桂敏, 等. 青海湖全新世以来古环境参数的研究[J]. 第四纪研究, 1994, 14(3): 225–8.

[26] 许清海, 李月丛, 阳小兰, 等. 中国北方几种主要花粉类型与植被定量关系[J]. 中国科学:D辑: 地球科学, 2007, 37(2): 192–205.

[27] 阎顺, 孔昭宸, 杨振京, 等. 新疆表土中云杉花粉与植被的关系[J]. 生态学报, 2004, 24(9): 2017–23.

[28] WEI Haicheng, ZHAO Yan. Surface pollen and its relationships with modern vegetation and climate in the Tianshan Mountains, northwestern China[J]. Vegetation History & Archaeobotany, 2016, 25(1): 19–27.

[29] WEI Haicheng, MA Haizhou, ZHENG Zhuo, et al. Modern pollen assemblages of surface samples and their relationships to vegetation and climate in the northeastern Qinghai- Tibetan Plateau, China[J]. Review of Palaeobotany & Palynology, 2011, 163(3–4): 237–46.

[30] 罗传秀, 潘安定, 郑卓. 西北干旱地区表土孢粉与植被关系研究进展[J]. 干旱区研究, 2006, 23(2): 314–9.

[31] 侯光良, 鄂崇毅, 肖景义. 青藏高原全新世降水序列的集成重建[J]. 地理科学进展, 2012, 31(9): 1117–23.

[32] 周陆生, 汪青春. 青海湖流域全新世以来气候变化的初步探讨[J]. 青海气象, 1997, (1): 14–8.

[33] 王苏民, 施雅风. 晚第四纪青海湖演化研究析视与讨论[J]. 湖泊科学, 1992, 4(3): 1–9.

[34] 侯光良, 魏海成, 鄂崇毅, 等. 青藏高原东北缘全新世人类活动与环境变化——以青海湖江西沟2号遗迹为例[J].地理学报, 2013, 68(3): 380–8.

[35] 魏海成, 马海州, 潘安定, 等. 甘青地区末次冰消期以来植被与气候演化的孢粉记录对比分析[J]. 盐湖研究, 2009, 17(1): 13–8.

[36] 周笃珺, 陈保华, 李世蓉. 4200年来青海湖盆地植被及环境的演变[J]. 青海环境, 1996, (3): 109–12.

[37] 安成邦, 王琳, 吉笃学, 等. 甘青文化区新石器文化的时空变化和可能的环境动力[J]. 第四纪研究, 2006, 26(6): 923–7.

[38] 刘建泉, 屈永才, 王学福, 等. 青海云杉群落空间结构特征研究[J]. 干旱区资源与环境, 2009, 23(7): 121–5.

[39] 党宏忠, 赵雨森, 陈祥伟, 等. 祁连山青海云杉林地土壤水分特征研究[J]. 应用生态学报, 2004, 15(7): 1148–52.

[40] 唐国利, 丁一汇, 王绍武, 等. 中国近百年温度曲线的对比分析[J]. 气候变化研究进展, 2009, 5(2): 71–8.

[41] GROUP I, AVERYT M, SOLOMON S, et al. IPCC, Climate Change: The Physical Science Basis[J]. South African Geographical Journal Being A Record of the Proceedings of the South African Geographical Society, 2007, 92(1): 86–7.

[42] 潘保田, 李吉均. 青藏高原:全球气候变化的驱动机与放大器:Ⅲ. 青藏高原隆[J]. 兰州大学学报:自然科学版, 1996, (1): 108–15.

[43] 郑卓, 黄康有, 许清海, 等. 中国表土花粉与建群植物地理分布的气候指示性对比[J]. 中国科学: 地球科学, 2008, (6): 701–14.

[44] 赵顺邦, 刘雅林, 马清. 油松在青海的生态地位及造林探讨[J]. 青海农林科技, 2006, (2): 34–6.

[45] 吴建国, WUJIAN-GUO. 气候变化对7种乔木植物分布的潜在影晌[J]. 植物分类与资源学报, 2011, 33(3): 335– 49.

[46] 胡良温, 杨改河, 李轶冰, 等利用祁连圆柏年轮资料重建江河源区东北部600余年气候研究[J]. 西北农林科技大学学报:自然科学版, 2006, 34(5): 107–13.

[47] 彭剑峰, 勾晓华, 陈发虎, 等. 阿尼玛卿山地祁连圆柏径向生长对气候的响应[J]. 地理学报, 2007, 62(7): 742–52.

[48] 张鹏, 王刚, 张涛, 等. 祁连山两种优势乔木叶片δ^13C的海拔响应及其机理[J]. 植物生态学报, 2010, 34(2): 125–33.

[49] 刘录三, 邵雪梅, 梁尔源, 等. 祁连山中部祁连圆柏生长与更新方式的树轮记录[J]. 地理研究, 2006, 25(1): 53–61.

[50] 周陆生, 汪青春. 青海湖流域全新世以来气候变化的初步探讨[J]. 青海气象, 1997, 1): 14–8.

[51] 潘燕芳, 阎顺, 穆桂金, 等. 天山雪岭云杉大气花粉含量对气温变化的响应[J]. 生态学报, 2011, 31(23): 6999– 7006.

[52] 魏克勤. 祁连山水源涵养林区的青海云杉林[J]. 甘肃林业科技, 1985, (3):

[53] 赵传燕, 别强, 彭焕华. 祁连山北坡青海云杉林生境特征分析[J]. 地理学报, 2010, 65(1): 113–21.

A strategy of selecting tree species for ecological restoration in Qinghai Lake Basin Based on the Holocene vegetation records of pollen and wood charcoals in the Qinghai Lake

SUN Manping1,2, E Chongyi1,2*, WEI Haicheng3, HOU Guangliang1,2, SUN Yongjuan3

1.Key Laboratory of Physical Geography and Environmental Processes of Qinghai Province, School of Geographical Science, Qinghai Normal University, Xining 810008, China 2.Qinghai Provincial Key Laboratory of Geology and Environment of Salt Lake, Qinghai Institute of Salt Lakes, Chinese Academy of Sciences, Xining 810008, China

Under the global warming and human activity enhancing, the ecological environment in Qinghai Lake Basin is gradually deteriorated. As an important area for maintaining ecological security in the northeastern Qinghai-Tibetan Plateau, the problem of local ecological environment in Qinghai Lake is severe, andthe necessarity of restoring local ecological system is very urgent. Thus, it is very important and economical to select suitable tree species which will adapt to the future climate warming. In this study, based on the dynamic evolution perspective from the theory of Quaternary science, wood charcoal and pollen records of Qinghai Lake during Holocene were comprehensively analyzed, and the vegetation variations of Qinghai Lake Basin during Holocene were reconstructed. The results show that willow, spruce, pinus, and betula existed a long time in the Qinghai Lake Basin during the entire Holocene. Combined with the modern climate condition and future warming trends of Qinghai Lake Basin, spruce can be selected to be the most suitable species for local ecological restoration in future; willow and betula can be taken as important alterative species.

Qinghai Lake Basin; pollen; wood charcoals; spruce

10.14108/j.cnki.1008-8873.2019.01.008

Q948

A

1008-8873(2019)01-057-07

2018-01-26;

2019-01-03

青海省自然科学基金(2017-ZJ-901); 国家自然科学基金项目(41761042); 中国科学院西部之光青年学者A类项目

孙满平(1994—), 女, 河南漯河人, 硕士研究生, 主要从事第四纪沉积物年代学研究, E-mail: smp13195796958@163.com

鄂崇毅, 男, 博士, 教授, 主要从事第四纪地质学研究, E-mail: echongyi@163.com

孙满平, 鄂崇毅, 魏海成, 等. 青海湖流域生态修复树种选择策略基于全新世青海湖孢粉与碳屑记录[J]. 生态科学, 2019, 38(1): 57-63.

SUN Manping, E Chongyi, WEI Haicheng, et al. A strategy of selecting tree species for ecological restoration in Qinghai Lake Basin Based on the Holocene vegetation records of pollen and wood charcoals in the Qinghai Lake[J]. Ecological Science, 2019, 38(1): 57-63.