肉的风味物质 及其检测技术研究进展

2019-03-28,,,,,*,

,,,,,*,

(1.南京农业大学食品科技学院,江苏省肉类生产与加工质量安全控制协同创新中心, 肉品加工质量安全控制协同创新中心,江苏南京 210095; 2.云南农业大学云南省畜产品加工工程研究中心,云南昆明 650000)

风味是评定肉品品质的重要指标之一,其是由风味前体物质在热加工过程发生热降解、美拉德反应、碳水化合物焦糖化等一系列化学变化而产生的滋味和气味[1]。风味前体物质是研究肉品风味的基础,也是肉品品质的重要组成部分,肉类风味的主要前体物质包括产生滋味的水溶性成分和产生香气的脂质部分。不同品种原料肉由于所含风味物质前体物的组成不同,加工后所产生的特征风味有很大差异。

基于风味特征成分的微量性与复杂性,采用较完善的综合分析方法,才能达到分析研究的目的和要求。近年来,随着电子鼻、电子舌、超高效液相色谱、高分辨率色谱质谱联用、核磁共振等技术的发展,肉的风味物质检测技术得以迅速发展。本文主要针对肉品风味物质的形成途径、影响因素及其检测分析技术进行综述,展望肉品风味研究发展趋势,旨在为肉品风味物质研究提供理论依据,并为实际生产提供科学指导。

1 肉的风味化合物

1.1 肉中风味化合物种类

食品风味的定义有许多,最早是由Hall于1986年提出,他认为食品风味是摄入口腔的食物使人的感觉器官所产生的感觉印象总和,其中包括了嗅觉、味觉、触觉、温觉及痛觉等[2]。生肉基本没有香味,肉品的香味主要是加热后产生的。当受热时,肉中风味前体物发生分解、氧化、还原等化学反应,产生的各种挥发性风味物质(烯、醇、醛、酮、醚、酯、羧酸、含氮及含硫化合物等)共同形成肉的特殊风味[3-4]。肉品滋味来源于肉中的呈味物质如无机盐、游离氨基酸、小肽和核酸代谢产物如肌苷酸、核糖等;而香味则来源于肉在受热过程中所产生的挥发性风味物质如不饱和醛酮、含硫化合物以及一些杂环化合物等[5]。近年来对肉品风味的研究主要侧重于对肉品香味的研究,也就是能够通过嗅觉感受到的气味。目前,在牛、羊、猪、鸡肉中已有超过几千种风味物质被鉴定出来。

1.2 风味物质的产生途径

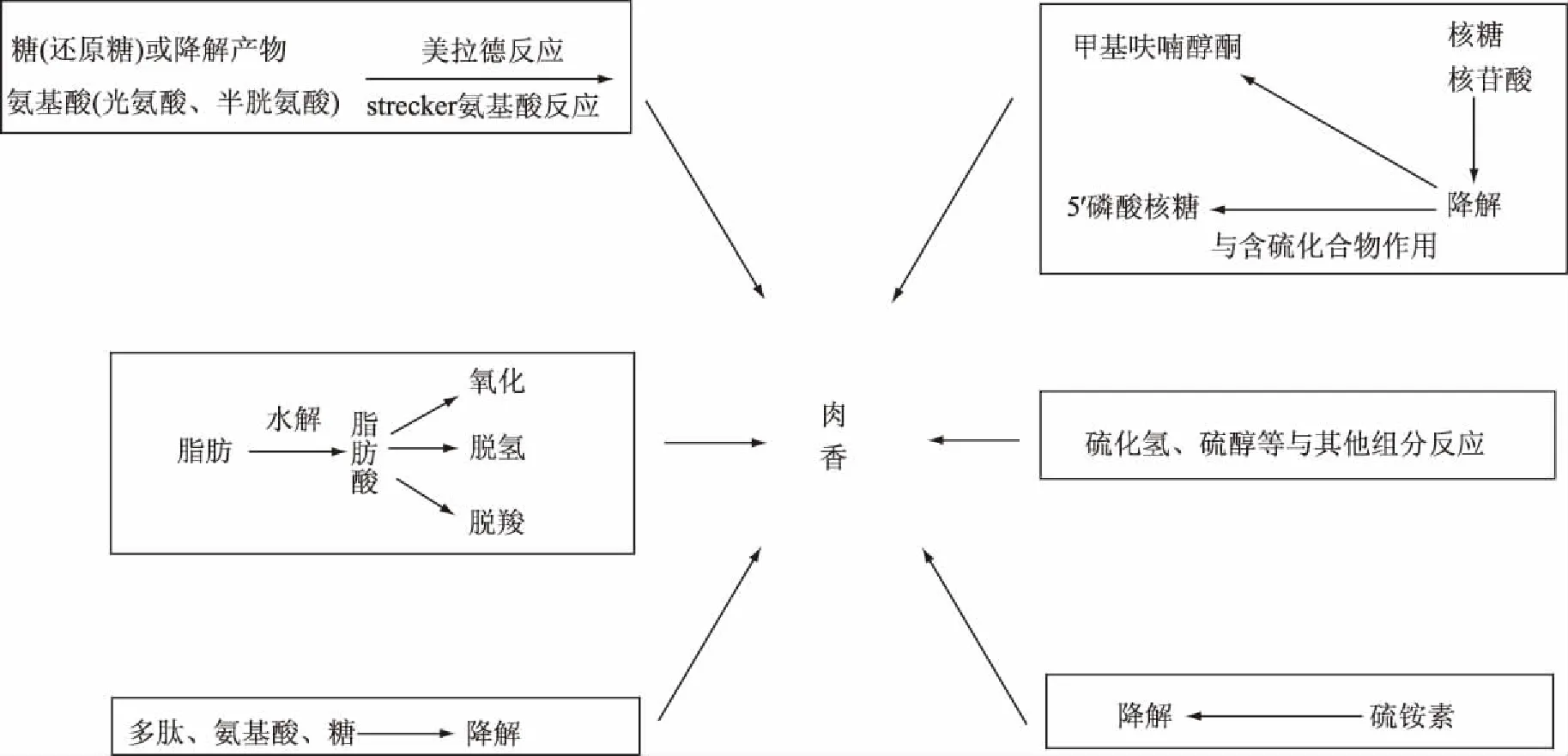

烹调过程中,肉的香味主要是由风味前体物质在加热过程中发生的一系列化学反应产生的,包括美拉德反应、氨基酸和肽的热解、脂肪的热降解、硫胺素、碳水化合物及核甘酸的降解等。这些复杂反应的初级以及次级反应产物之间再相互转化,从而产生大量的挥发性风味化合物[6]。其中美拉德反应、脂质降解以及硫胺素热降解是产生肉风味的主要化学反应。肉的挥发性物质的主要生成途径见图1[7]。

图1 肉中风味物质生成的主要途径Fig.1 Main pathway for the production of meat volatiles

熟肉中挥发性物质在生肉中以风味物质前体物的形式存在,主要可分为两大类:水溶性成分和脂质。水溶性前体物质包括游离氨基酸、肽、核苷酸、核糖、游离糖及含氮化合物等。其中氨基酸、肽、半胱氨酸和木糖这些加热后分子量小于200相对分子质量的可溶小分子化合物是重要的肉类风味前体物质[8]。Mottram等研究表明:脂质,特别是磷脂是肉品风味的重要前体物质。磷脂富含不饱和脂肪酸,如亚麻油酸和花生四烯酸等,其产物直接影响挥发性风味成分的组成,从而改变肉品风味[9]。这些物质通过加热后转化为风味化合物,为熟肉提供了酸、甜、苦、咸及对风味有增强作用的鲜味[10]。

因此,肉的风味是指肉在加热过程中,肉中不具有挥发性的风味物质前体物经过热诱导后产生一系列复杂化学反应最终形成的多种挥发性化合物,产生肉特有的风味。肉品中风味物质的主要前体物质、反应方式及主要芳香成分见表1[11-13]。

表1 肉制品中风味物质的形成Table 1 Formation of flavor compounds in meat product

2 影响肉风味的因素

影响肉风味的因素很多,主要分为遗传因素(畜种与品种)、性别及年龄、日粮营养水平及饲养方式因素、屠宰加工因素四大类。其中屠宰加工因素又包括屠宰前应激与屠宰工艺、肉的成熟及加工方式等因素。

2.1 遗传因素

畜种间的风味差异主要由不同畜种脂肪成分不同造成,Ramarathnam等比较了鸡、猪、牛间的主要不同风味物质成分,其中鸡肉中特有香气成分为葵醛、2-己醛、4-乙基苯甲醛;猪肉香气的特有成分为苯甲醛、2,3-辛二酮和2,4-癸二烯醛;而2-十五酮、2-己酮、3,3-二甲基己醛是牛肉香气特有成分[14]。绵羊脂肪的特殊风味与百里酚、甲基异丙基酚、2-异丙基酚、3,4-二甲基酚及3-异丙基酚有关[15],而公山羊的膻味与4-甲基辛酸、4-甲基壬酸等带甲基侧链的脂肪酸有关[16]。

同一畜种间不同品种也会造成肉制品风味差异。猪肉方面,选育程度低的地方猪种在风味物质前体物含量及肌内脂肪等指标优于选育程度高的猪种[17]。鸡肉方面,有关品种对风味物质的影响研究主要集中在选育程度较高的白羽肉鸡及选育程度较低的地方鸡之间。由于遗传基因不同,造成鸡的生产性能以及胴体品质的差异,而风味的差异归根结底由于肉中与风味形成的有关物质含量及组成差异造成的,研究表明鸡肉风味的差异主要与肌肉中呈味氨基酸及肌苷酸的含量有关[18]。此外,动物体内的不饱和脂肪酸的含量对肉的风味起着重要的作用。舒希凡等[19]对江西几个地方鸡种与白羽肉鸡进行比较,地方鸡的不饱和脂肪酸的含量显著高于饱和脂肪酸的含量,说明地方鸡可能具有较好的肉质和风味。而白羽肉鸡的总脂肪含量比地方鸡低,且主要分布于腹部及内脏表面,土鸡的脂肪则均匀,分布于肌间及皮下,所以土鸡肉味道浓郁、可口[20]。

由此可见,畜种间风味的差异主要由动物肌内脂肪含量及脂肪中醛、酮、酚、酸等化合物种类及含量不同造成,而同一畜种间,选育程度低的地方品种通常具有较高的肌内脂肪含量从而能够拥有较好的风味。

2.2 性别及年龄

通常母鸡的肉质较为细嫩,有一定日龄,或经阉割后育肥的公鸡风味也较好[21]。谌澄光等[22]对江西宁都黄鸡公、母之间进行品质测定表明,母鸡的风味优于公鸡。Kazala等[23]和郎玉苗等[24]的研究都表明母牛的脂肪含量高于公牛,其肉质口感更好、嫩度更高。如果从膻味对肉品质的影响来看,公畜或公禽因为雄性激素的影响,会有膻味而影响肉品质。而公畜或公禽去势后,不能分泌雄性激素,肉质都显著高于对照组[25-26]。

动物肌肉中风味物质含量的组成随着年龄增长逐渐发生改变,因此,肉品的风味也受年龄的影响[27]。卢桂松[28]对秦川牛的研究表明,牛肉特殊清香味随着年龄的增长逐渐增强,在1~3岁间牛肉的风味物质前体物在体内的积累速度较快,这段时期肉的肌内脂肪含量明显增加。刘春利[29]以樱桃谷鸭为研究对象,分析了从27~500 d饲养日龄鸭肉中挥发性风味化合物的种类、含量差异,发现不同日龄鸭肉中挥发性风味物质种类相差较小,但各种挥发性成分的相对百分含量有明显的差异,日龄越大、风味越强烈。由此可见,动物体内呈味物质随饲养日龄的增长而增加。公畜(禽)因为体内产生雄性激素的原因较母畜(禽)会有一些异味存在,影响了肉的总体风味。

2.3 日粮营养水平及饲养方式

日粮营养水平是影响胴体脂肪含量和组成的重要因素。饲料营养水平对猪和鸡肉中肌苷酸、肌内脂肪及其饱和脂肪酸(saturated fatty acid,SFA)、单不饱和脂肪酸(monounsaturated fatty acid,MUFA)、多不饱和脂肪酸(polyunsaturated fatty acid,PUFA)及总氨基酸含量有显著影响。达到相同体重的情况下,低营养水平饲喂的猪肉肌内脂肪增加40%,从而具有更好的风味。有研究表明[30],和田鸡在低营养饲喂水平状态下的香味和鲜味都高于高营养水平状态,这可能是由于动物摄入的能量和蛋白不足,造成肌肉能量代谢多方面的不平衡,有利于肌内脂肪含量增加。

饲养方式不同会造成胴体脂肪结构差异,一般分为舍饲、半舍饲及放养三种。研究表明放养的畜禽由于食物种类的多样性以及相对较多的运动量,其风味物质比圈养的更好。Lewis等[31]报道散养鸡胸肉和腿肉比舍饲鸡有更诱人的风味。也有研究表明[32],半舍饲与舍饲及放养两种方式相比,提高了风味物质脂肪酸、肌苷酸的含量,影响了挥发性风味物质的相对含量。相对于舍饲肉牛脂肪主要沉积于皮下及脏器周围,放养组肉牛脂肪沉积偏向于肌肉间,且放养组肉品质指标均优于舍饲组[33]。达到相同体重的情况下,低营养水平日粮及放养的畜禽,其肌内脂肪、肌苷酸含量更高,通常具有更好的风味。

2.4 屠宰及加工

减少动物屠宰前的应激反应,采用先进的屠宰技术及安全卫生的屠宰环境是保障肉品质的前提,过度应激、放血不充分、宰后分解操作环境温度过高等不良因素会直接影响肌肉颜色、系水力等指标,容易导致PSE肉的发生,最终改变肉品质,导致风味下降[34]。宰后成熟是影响肉品风味的一个重要因素,动物屠宰后胴体在内源酶的作用下持续发生一系列的复杂反应,如排酸及肉风味物质的增强[35]。宰后成熟过程中脂肪酸氧化产生的醛、酮及烃类化合物增强肉风味物质[36]。在牛肉中,较长的宰后成熟时间可以增加肉中游离氨基酸和风味前体物质的含量,提供更多的肉鲜味及浓郁的黄油味[37]。

烹调方式的不同也影响着食物最终的风味,其主要体现为温度升高速率、加热时间和温度的不同导致了加热过程中产生化学物质的不同,形成不同的风味[38]。加热过程中脂肪氧化的重要影响因素是加热时间及加热温度[39]。脂肪氧化在肉的风味物质中扮演重要作用,在不同的烹饪方式下,随着温度的增加,呈现出更多的风味物质,其中最主要的物质为醛类及一些直链烷烃类物质[40]。

因此,减少宰前应激、采用先进屠宰技术、宰后进行成熟处理,选用符合大众口味的烹饪方式进行加工,是获得具有优良风味肉品的前提条件。

3 肉品风味化合物分析方法

人们最早评判肉品风味好坏是使用鼻子嗅闻得到最直观的感受,随着科技的发展人们认识到这些风味是由不同化学物质组成,因此研究肉的风味化合物就是对肉中所含挥发性化学物质定性和定量的研究,而研究肉中风味物质前体物则是研究肉品风味物质的前提和基础,分析及解释风味物质前体物是阐述肉味起源和实质的重要途径。常见的风味分析方法有色谱技术、包括气相色谱(gas chromatography,GC)和液相色谱(liquid chromatography,LC),质谱技术(mass spectrometry,MS)、核磁共振技术(nuclear magnetic resonance spectroscopy,NMR)、电子鼻、电子舌等。下文仅对核磁共振技术、电子鼻技术以及几种复合联用技术做详细综述。

3.1 核磁共振技术(nuclear magnetic resonance spectroscopy,NMR)

核磁共振(NMR)技术是基于具有自旋性质的原子核在核外磁场作用下,吸收射频辐射而产生能级跃迁产生共振吸收信号的一种波谱技术,利用其原理可以鉴定化合物结构。核磁共振技术在医学上已经获得广泛运用并取得巨大成功。而在食品上,主要用于对食品的蛋白质、脂肪、碳水化合物及一些微量元素的分析检测。通过测定分析食品中化学物质的变化来探寻食品的风味物质、颜色、肉品嫩度等变化的机理及原因。在肉品风味方面,NMR则主要用于测定肉中风味物质化合物。如Graham等[41]利用NMR技术测定牛背最长肌宰后不同时间段内代谢产物的变化情况,发现肉宰后成熟过程中代谢产物变化明显,特别是肉中游离氨基酸的含量受到蛋白质分解的影响而显著增加。Xiao等[42]运用NMR技术分析武定鸡肌肉在煮制过程中水溶性化合物的变化情况。Liu等[43]运用NMR技术研究日龄对鸭肉代谢物质的影响,其中乳酸、鹅肌肽随着日龄的增加而增加,而延胡索酸、甜菜碱、氨基乙磺酸、肌苷和拥有多烷基支链的游离氨基酸随着日龄的增加而显著降低。

3.2 电子鼻(electronic nose)

电子鼻又称气味扫描仪,它的主要部件是气体传感器、信号处理系统、模式识别系统,其工作原理是气味分子被气敏传感器阵列吸附而产生信号,生成的信号被送到信号处理子系统进行处理和加工,并最终由模式识别子系统对信号处理的结果作出判断[44]。电子鼻不需要对挥发物进行分离,是一种快速检测系统,适用于大量样品的检测。如Otero等[45]运用电子鼻技术区分不同种类的伊比利亚火腿,以及判定火腿加工时间。荣建华等[46]运用电子鼻能够很好区别鲩鱼肉在不同加热温度下蒸、煮、烤3种不同加工方式。在不同品种肉制品辨识方面,电子鼻也比传统的DNA检测更为方便快捷,如张淼等利用电子鼻成功的对牦牛肉、牛肉及猪肉进行了识别鉴定[47]。但电子鼻的最大缺陷是其传感器具有选择性和限制性,通常只能对一些相对固定的场合的简单混合气体进行测定,对不同的物质快速检测需要配备不同的传感器,如烟草专用电子鼻、肉用电子鼻等。

3.3 复合联用技术

3.3.1 气相色谱-质联用技术(gas chromatography-mass spectrometer,GC-MS) 选用气象色谱法先进行风味物质的分离,然后使用质谱进行检测分析,通过质谱库检索出化合物的结构信息,一个复杂的混合物在较短时间内即可分析完毕。近年来,各种香味成分的研究检测多使用GC-MS,例如通过挥发性物质判定人参的年龄[48]。对金华火腿的风味物质进行分析,为监测金华火腿加工中的风味变化提供合适方法等[49]。

3.3.2 气相色谱-嗅闻-质联联用技术(GC-O-MS) GC-MS是一种间接的测量方法,有一定局限性,一般只能检测出含量丰富的挥发性物质,无法确定各个组分对整体香味的贡献大小,也就无法确定食品香味中的关键风味活性成分[50]。因此,GC-MS不能对挥发性物质中阈值比较小和含量较低的物质进行测定,但是往往这些物质又对食品风味有所贡献,于是气相色谱-嗅闻-质谱联用技术(GC-O-MS)应运而生。Zhao等[51]使用GC-O-MS法来测定中国黑猪肉汤中的挥发性风味成分,鉴定出104种挥发性化合物,其中2-甲基-3-呋喃硫醇、3-甲硫基丙醛、糠(基)硫醇和γ-癸内酯等27种化合物通过嗅闻确定了气味活性值。张青等[52]采用 GC-O-MS技术对鲢鱼肉中的挥发性气味活性物质进行了特征评价和定性分析,得到的31种挥发性风味物质中有11种具有气味活性主要体现为鱼腥、青草味、油脂和蘑菇等气味,并且发现对鲢鱼肉的腥味有贡献最大的是(E)-2-辛烯醛和3-甲硫基丙醛。

3.3.3 全二维气相色谱法/飞行时间质谱(GC-GC/TOFMS) 全二维气相色谱法/飞行时间质谱(GC-GC/TOFMS)联用是新近发展起来的一种高分辨、高灵敏度的分离鉴定技术。与普通的一维气相色谱和四极杆质谱相比,全二维气相色谱具有分辨率高、灵敏度好、峰容量大、分析速度快以及定性更有规律可循等特点,因而该技术在复杂体系的分析方面具有其它方法无法比拟的优势,食品中一些长期难以分离、鉴定不了的微量成分随着此技术的应用得以解决。

谷风林等使用GC-GC/TOFMS的方法在香兰草中鉴定出181 种香气成分,较之前的报道多出85种香气成分。因此,全二维气相色谱/飞行时间质谱适用于香草兰这类复杂化学成分体系中挥发性、半挥发性组分的研究分析[53]。Santos等[54]用GC-GC/TOFMS方法第一次在胡椒中测定其挥发性成分并确定了几种主要成分所占比例,在这种植物的叶、茎、花制成的精油中分别检出163、119和110种化合物,比起传统的一维气相色谱,二维气相色谱能够测定出更多的化合物。Duan等[55]运用GC-GC/TOFMS 的方法测定德州扒鸡的风味物质,确定了羰基化合物为其主要呈香物质,而2-烯醛和2,4-二烯醛类化合物是对德州扒鸡鸡肉风味贡献最大的2种物质。用GC-GC/TOFMS方法检测出了6种不稳定的极性2-烯醛、2,4-二烯醛类物质、3种不稳定的呋喃酮物质、一些含硫及含氮化合物,这些物质可能在鸡肉呈香物质中扮演了重要角色,且这些成分只能被GC-GC/TOFMS 这种方法检测出来。

3.3.4 高效液相色谱-质谱(HPLC-MS) 高效液相色谱-质谱(HPLC-MS)法是一种具有高灵敏度、低检测限、强选择性且分析速度快的分析手段,常用于测定次生代谢物及易电离的物质,适合运用于目标性代谢物及脂质组学研究。相对气相色谱技术而言,液相色谱法在风味物质上的研究运用相对较少,对风味物质的检测主要集中在非挥发成分和低挥发成分的检测上。如康翠欣等运用HPLC和GC-MS/MS法对比分析食用油中4种多环芳烃的含量,相对于GC-MS/MS法,HPLC法具有灵敏、准确、可靠、适合大批量样品检测等特点[56]。程威威等[57]从方法学角度比较HPLC-FLD 法和GC-MS法对芝麻油中苯并芘的适用性,发现HPLC-FLD法检测限显著低于GC-MS法,检测准确性高于GC-MS法。

4 结论与展望

肉品风味的形成机制十分复杂,影响因素较多,近年来,随着仪器分析水平的提高,不同肉品的风味前体物及其特征风味成分得以深入研究。然而,对于风味前体物的研究仍集中在水溶性小分子化合物及游离脂肪酸组成分析,对于大分子呈味肽类的含量与组成研究相对不足。同时,虽然目前能够定性、定量检测出不同肉品特征风味物质的化学成分及结构,但对于不同条件下肉品特征风味物质的产生途径仍需深入探讨,确定其分子形成机制,以利于进一步对这些特征风味物质开展人工合成研究。

对于风味前体物及特征风味成分进行鉴定,无论是提取方法还是分析技术,如果只采用一种手段来进行分析必然有一定局限性。因此,检测时需根据研究目的,分析对象性质,分析时间等因素综合考虑,采取两个或多个提取方法及分析技术进行分析,综合考虑各个方法技术的优劣,才能准确、完整的测定挥发性风味物质的成分及组成,得到更加全面的数据对关键风味物质进行分析,有效推动肉品风味领域研究快速发展。