电针刺激伸肌结合辨证取穴治疗卒中偏瘫腕踝关节痉挛的临床研究*

2019-03-28陈恩卓陈春燕卢苏梅石向东

吕 瑛,陈 越△,李 丽,陈恩卓,王 洁,陈春燕,张 燕,卢苏梅,石向东,赵 捷

(1.上海交通大学医学院附属同仁医院,上海 200336;2.上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心,上海 200042)

脑卒中是一种高发病率、高致死率、高致残率的临床常见疾病。卒中后部分患者可伴有不同程度患侧肢体痉挛,影响患者的生活质量。现收集2014年7月—2016年10月间上海市同仁医院卒中后肌痉挛患者,以电针刺激伸肌并结合辨证取穴,治疗前后进行改良的Ashworth分级比较观察腕踝关节活动度、Barthel指数计分观察日常生活能力,效果满意,现分析报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

上海市同仁医院神经内科门诊及病房患者168例,其中男96例,女72例,随机分为对照组84例和观察组84例。两组在年龄、性别、病程方面差异均不显著(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

①西医诊断标准:参照1995年中华医学会第四次全国脑血管病学术会议修订的《各类脑血管疾病诊断要点》[1]中脑梗塞诊断标准,痉挛诊断标准参照《临床诊疗指南·物理医学与康复分册》[2]中有关痉挛的诊断要点;②中医证候诊断标准:参照《上海市中医病症诊疗常规》(第2版)[3]中中风病中经络气虚血瘀、阴虚风动等证候诊断标准。

1.3 纳入标准

①符合中风病中西医诊断标准,并经CT或MRI检查确诊者;②脑梗塞偏瘫患者,病程两周至两月,肌张力增高;③中医辨证分型属中经络气虚血瘀证或阴虚风动证者;④年龄在40~75周岁,生命体征稳定,对答正常;⑤患者应具有一定文化水平以和研究人员顺畅交流并对观察和评价具有良好的依从性。

1.4 排除标准

①短暂性脑缺血发作;②检查证实由脑肿瘤、脑外伤、脑寄生虫病、代谢障碍、风湿性心脏病、冠心病及其他心脏病合并房颤引起脑栓塞者;③安装心脏起搏器者;④有明显认知功能障碍者,痴呆和各种失语症;⑤妊娠或哺乳期妇女,对针刺疗法不能适应者;⑥合并有肝、肾、造血系统和内分泌系统等严重原发性疾病,精神病患者。

2 治疗方法

2.1 取穴

观察组采用电针刺激伸肌结合辨证取穴的方法,包括:①伸肌取穴:伸肌取穴腕起点(肱骨外上髁桡侧腕长、短伸肌起点),腕止点(第2和第3掌骨基底桡侧腕长、短伸肌止点),踝起点(胫骨上段外侧面胫骨前肌起点),踝止点(内侧楔骨及第1跖骨足骨底面胫骨前肌止点);②辨证取穴:基本穴外关、大陵、阳陵泉、解溪,辨证配穴气虚血瘀证加气海、阴虚风动证加风池。对照组除不用伸肌取穴法之外,其余方法均同观察组。

2.2 针刺方法

以50 mm长度直径0.25 mm针灸针,由腕起点、腕止点分别向肌腹方向进针,由踝起点、踝止点分别向肌腹方向进针,斜刺进针;外关、大陵、阳陵泉、解溪直刺进针,平补平泻;气海、风池、丰隆、太冲则直刺进针25 mm,行提插捻转补法。

2.3 电针方法

电针仪接线分别连接于腕起点和腕止点、踝起点和踝止点、外关和大陵、阳陵泉和解溪,留针20 min,连续波,4.0 Hz,2.5 mA。

2.4 疗程

隔天1次,每周3次,两个月为1个疗程。一疗程结束后观察疗效。

3 疗效观察

3.1 观察指标

改良Ashworth痉挛量表比较两组腕踝关节活动度变化[4];Barthel指数计数评分(ADL)评估生活活动能力[5]。

3.2 统计学处理

采用SPSS17.0软件包进行统计学处理,计量资料采用t检验,等级资料采用秩和检验,计数资料采用卡方检验,以P<0.05为差异显著。

3.3 治疗结果

干预后对照组脱失病例6例,观察组脱失2例,脱失率为4.8%。

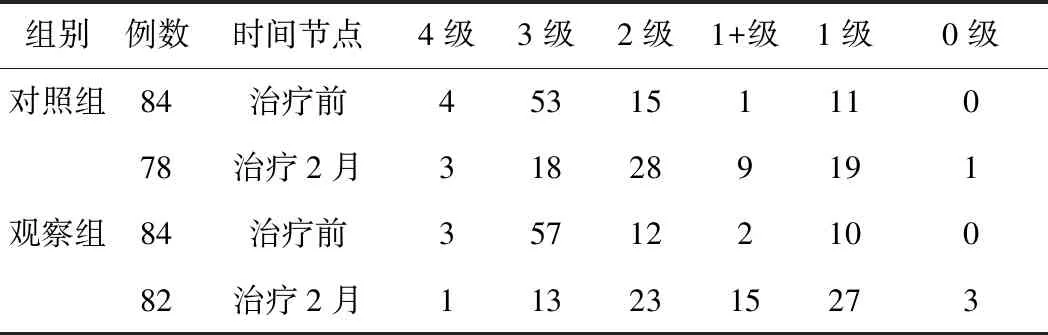

3.3.1 两组改良Ashworth分级比较 与同组治疗前比较经秩和检验,治疗2个月后两组改良Ashworth分级均显著优于治疗前(P<0.05)。两组治疗后组间比较,Ashworth分级无显著差异。见表1~2。

表1 治疗后两组腕关节改良Ashworth分级变化 (例)

表2 治疗后两组踝关节改良Ashworth分级变化 (例)

3.3.2 两组Barthel指数评分比较 与同组治疗前比较经t检验,两组2个月后Barthel指数评分均显著优于治疗前(P<0.05),观察组治疗2个月Barthel指数评分显著优于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 治疗后两组Barthel指数评分比较(分,

注:与治疗前比较,△P<0.05;与对照组比较,▲P<0.05。

4 讨论

脑卒中后肌痉挛现象多表现于患侧肢体,腕、踝关节有垂腕、垂足表现,这与伸肌肌张力增高以及肌力减弱有关。笔者在临床工作中发现,在电针针刺过程中使患者腕踝关节出现被动运动对改善肌痉挛有较好的疗效,故在针刺治疗时根据解剖位置选定4穴,取名腕起点、腕止点、踝起点、踝止点,分别为桡侧腕伸肌和胫骨前肌的起止点,电针针刺这4穴,可在治疗过程中刺激伸肌收缩,获得腕、踝关节有节奏的背伸运动,配合辨证取穴,改善腕踝关节活动。根据既往研究的结果[6],通过持续的电针刺激伸肌帮助被动运动,可以增加桡侧腕伸肌和胫骨前肌参与收缩的肌纤维运动单位,即增强肌力,同时可以降低脊髓α运动神经元兴奋性,从而减轻腓肠肌的痉挛程度[7]。也有研究表明[8]用电针刺方法在针刺治疗过程中,使患者腕、指以及足背屈的肌肉按照电针仪设定的频率舒缩,可以加强腕、指和足背伸的力量和活动范围。孙陶等[9]发现,对于卒中偏瘫痉挛的治疗,针刺拮抗肌效果优于针刺主动肌。针刺拮抗肌可促进分离运动,抑制异常运动模式,已被证实是适合痉挛期的治疗方法[10]。

脑卒中属中医“中风”范畴,其基本病机是气血失衡导致体内产生风、火、痰、虚、瘀的状态上犯于脑,邪壅经络、瘀血阻络致经脉亏虚、筋脉失养而痉挛,因此治则以祛风散邪、扶正活血为重[11]。辨证取穴选取外关、大陵、阳陵泉、解溪4穴,以交通阴阳、调营和卫、疏经壮骨、温固根本。

踝起点傍于阳陵泉、踝止点傍于解溪,阳陵泉、解溪穴直刺,踝起点、踝止点斜刺,这样的配穴针刺法,是傍针刺法和恢刺法的演变与结合。《灵枢·官针》:“傍针刺者,直刺、傍刺各一,以治留痹久居也。”傍针所刺之角度为斜向,多用于治疗痹症疼痛,本课题取傍针刺者助通经络之效[12]。《灵枢·官针》曰:“恢刺者,直刺傍之,举之前后,恢筋急,以治筋痹也”[13],其要点是在痉挛拘急的经筋旁以针刺,而电针的使用取代了恢刺原本在治疗中不停变化针刺角度的过程,多向提插捻转得气只在接入电针前进行操作。在经筋拘挛处旁以恢刺,可以缓解拘急,加强经筋具约束骨骼、屈伸关节的作用,从而维持正常姿势和体位,《素问·痿论》记载:“宗筋主束骨而利机关也”。因此以恢刺法治疗卒中后的足下垂、促进其背伸运动有良好的临床疗效[14]。

中风偏瘫患者大多经过4个时期[15]:软瘫期、痉挛期、相对恢复期、后遗症期,而尽早打破痉挛模式是十分重要的,因此本课题在患者发病2周左右出现痉挛现象时即介入针刺治疗,以减少因治疗不及时导致患者肢体情况永久停留在当前模式而致后遗症的情况[16]。

本课题结果显示,治疗前后组内比较,两组的改良Ashworth分级和Barthel指数评分均有显著变化(P<0.05),治疗后Barthel指数评分两组组间比较有显著差异(P<0.05),说明电针伸肌结合辨证取穴法对卒中后腕踝关节的痉挛程度有改善作用,然而日常生活能力的提高不仅仅取决于腕踝关节这样的小关节的康复情况。

另外,本课题尚存在一些问题。首先,未开展针刺部位在肌腹和肌肉起止点的疗效对比研究,有相关病例报道显示[17],针刺痉挛拮抗肌有改善其“弛长”“痿疲”状态的效果,针刺肌腹和肌肉起止点各有理论依据,可作进一步的临床研究。其次,有研究表明[18]对入组前肌力2级以上、Ashworth分级在Ⅲ级以上的患者进行针刺改善肌张力的临床研究中,关节活动度和日常生活能力的改善显著,可见康复疗效和患者治疗前的痉挛程度有一定的联系。对这些问题的修正和探究,将有助于完善临床对卒中患者偏瘫痉挛的治疗方法,有利于深入研究针刺的作用机制,为中医理论提供科学的解释。