百年不倒的协和

2019-03-25韩小蕙

韩小蕙

一

先讲一则好故事:1938年3月28日下午一时许,一个车队行至北平米市大街的煤渣胡同附近,突然间,只见路边的一个人摘下帽子,说时迟,那时快,几支枪组成的一个火力网瞬间射向车队。中间的一辆汽车被打成了筛子,车里的人全部被击倒。这是国民党军统特务奉蒋介石亲命,暗杀大汉奸王克敏的一次突袭行动。可惜王没被打死,死的只是日本顾问山本荣治。王克敏绰号“王瞎子”,时任日本傀儡伪中华民国临时政府行政委员会委员长,本来日本侵略者看中的伪政府头目不是他,而是靳云鹏、吴佩孚、曹汝霖三人,但三人均拒绝。王克敏却主动投怀送抱,纠集了一帮汉奸,于1937年年底在中南海怀仁堂宣布“临时政府”成立,颁布了卖国宣言,并公布以五色旗为“国旗”,以卿云歌为“国歌”,等等,他自此戴上了“华北第一号汉奸”的帽子。1945年日本宣布无条件投降后,王克敏惶惶不可终日,10月5日,他接到戴笠的请柬,要他次日到离米市大街不远的兵马司胡同1号汪时璟的家里赴宴。同时接到请柬的,还有伪华北政府里任过职务的大小汉奸五十多人。王明知这是“鸿门宴”但不敢不去,战战兢兢的,一进院子就见内外军警戒备森严,汉奸们产生了不祥之感。当戴笠宣布汉奸名单时,第一个名字就是王克敏,随即同其他汉奸一起被押往北城炮局监狱。最后王在监狱内服毒自杀身亡,这就是汉奸的下场。

这段故事中提到的煤渣胡同,就是今天协和医院急诊部的所在,胡同西口即金街王府井的新东安市场,胡同东口是坐落在银街东单北大街上的米市大街。“米市大街”形成于明代,当时的朝阳门内有九大粮食仓库,官府和京城百姓的口粮基本存放于此,如今的“禄米仓”“海运仓”“新太仓”等地名,都是那时存放官粮的仓库名字。时移世变,清末修了铁路,南方来的粮食改为铁路运输,从马家堡走正阳门,千年漕运的“南粮北运”就此消失,“米市大街”只剩下一个徒有的虚名。不过这条大街的旧称历经明、清、民国、中华人民共和国,一直到今天还在用,比如经过那里的106路、108路、124路、128、110路、684路等公交车,就都还有“米市大街”这一站。而离它不远的“猪市大街”的旧称,可能是因为不太好听吧,今已完全废除而消失,叫作“东四西大街”了。

整个米市大街舊界内,虽然有王府井,有东单菜市场,有北京青年艺术剧院、大华电影院、红星电影院,有和平宾馆、那家花园……但最拔人眼球的还属协和医院。它旧时那十四栋绿色琉璃瓦大屋顶的宫殿式建筑群,简直就像是天外飞来、由外星人打造的,与周围的灰色民房们迥然不同,也与距此不远的黄澄澄的紫禁城拉开了视觉的距离。不过说实在的,这些绿色的大屋顶,在20世纪20年代刚建成时还能用“壮观”来形容,到了20世纪60年代,我小时候的印象里,协和(北京人习惯称“协和”而省略“医院”二字)就已经变得非常拥挤了,很多看病科室是在地窨子的楼道里,我就坐在那里的长排椅子上候过诊。当然,那长排椅子棒极了,纯木的,咖啡色,闪着经年累月才有的锃亮的油光,还有花枝形状的黑色铸铁条支撑着它,显得特别“贵族”,搁今天全是文物级——当年洛克菲勒家族建协和的标准是“最好的”。到1966年“文革”前,老协和的每一位医生、护士,也都是最好的,他们具有极崇高的职业自豪感,就像我们老新闻工作者都具有职业道德感一样,他们的职业道德就四个字——“白衣天使”,每个人都要自觉地把“天使的爱”撒播到患者身上。老协和的管理也是最好的,极其科学、极其严密、极其严格,每一个人,哪怕一个清洁工、洗衣工、厨师,都知道自己的行业标准是什么,都必须把自己的工作做到“精益求精”。

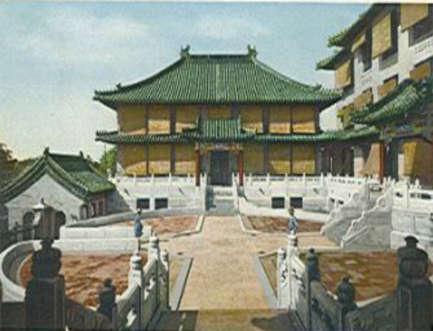

当年的协和医学院外景

二

改革开放以后,国家两次给协和医院投资盖大楼。我记得第一次是20世纪70到80年代,不算拆迁的艰难,七层的门诊楼盖了七八年之久,那时国家还没什么钱,盖了一座只重使用功能而还顾不上美学观瞻的方方正正的火柴盒,能尽可能多地把人装进去就好。记得落成启用那天,时任共和国总理的李鹏都到院祝贺,足见这不仅是对协和,连对共和国来说也是一件喜事。当然,刚盖成就不够用了,几个大夫挤在一个小小诊室里,旁边围着数位病人,常常密不透风,你想这样的空气还能让大夫们保持清醒的头脑吗?

犹记得汶川地震三年后,我曾前往采访震后新貌,看到上海援建的新汶川医院,震惊!阔大如北京站大厅般的医院一层,能照见人影的花岗石地面,遥遥上升的电子扶梯,闪烁着五颜六色信息的LED大屏幕,一水儿的计算机挂号、收费、发药。其中最让我羡慕的,还是在宽阔的大厅里,这一片,那一片,每片区域都摆放着许多椅子,走累了和走不动的患者可随时坐下来休息……当时我太感慨了,对陪访的当地领导人说:“震后的汶川人民真是有福了,这么棒的医院硬件设施,真是超过北京协和医院几倍了!”

协和老照片,1921年北平协和医院落成典礼上全体嘉宾合影

真正让人从心里点“赞”的北京协和医院,终于被盼来了。今日之协和门诊大楼:后现代大玻璃幕墙,从外面看像一座气派的博物馆,从里面看则无论哪个方向都透亮,明亮,风景这边独好。副教授以上医师终于都有了自己独立的诊室,我猜大夫们的好心情可以油然增加十二分吧?尽管空间和椅子还是严重不足,但面对着全国汹涌而来的患者大军,就是把整个天安门广场都腾给他们也不够,这可能是协和永远都解决不了的难题。那栋当年李鹏道贺的火柴盒大楼已经彻底拆没了,在它的地面上又在重新盖——是呀,国家现在有钱了,北京是应该有几座现代化的、能体现出世界经济总量第二的国家级大医院了!

所以,现在从当年暗杀汉奸王克敏的煤渣胡同以南,到东单三条胡同往北,东起米市大街,西至王府井金街的那一大片街区,全部都成了中国医学科学院及其附属医院——北京协和医院的,这在比寸土寸金还贵的北京一环以里,真可说除了故宫就是它了!在地面上连成方圆N平方公里的“协和城”里,有门诊楼、外科楼、住院楼、高干病房、外宾门诊、礼堂、协和会堂(博物馆),加上那十四栋绿色琉璃瓦大屋顶的老协和宫殿式建筑群,今天的北京协和医院可真是高大上了。连续多年,协和年年在全国的医院中排名第一,这里面软件当然是首位因素,然而硬件也确实跟了上来,总不能老是止步在不如汶川医院的火柴盒水平吧?

三

这又勾起了我的亲切感:过去,我小时候经常去协和医院的小花园里玩儿,还去协和护校和医科院食堂吃饭,还去机关浴室洗浴。家就在马路对面,甚至去趟王府井都会抄个近路,从协和地窨子穿过去,走过洗衣房、小浴室,往右手一拐,就是一条大直道,直通协和西门,走两分钟,出了宫殿式环形地窨子西门,就已经是帅府园,出去就是王府井全聚德烤鸭店。原来的胡同口有著名的“新中国少年儿童用品商店”,是我们小时候特别爱去的商店,因为那里是专卖十四岁以下孩子的衣物用品,后来那家商店被“东安市场”收编,但自从进了那里似乎就被埋没了。

老协和的情况还好,虽远不及今天的地界大,但那十四栋绿色琉璃瓦大屋顶宫殿式大楼,依然还是最亮眼的核心,也依然总是迷宫——小时候但凡听家里大人说“十楼一(十号楼一层)”,“八楼二”(八号楼二层),“七楼三”(七号楼三层),都觉得神秘极了,就像是阿里巴巴宝库里的密码。而让人难忘的是“五楼二”,1925年1月26日下午三时,孙中山先生住进了协和五号楼二层的209房间。

此时,孙先生已有数个月持续加重的肝痛,脸色蜡黄,浑身无力,入院前已不能进食,反复呕吐。当时的外科专家兼协和医院代理院长刘瑞恒跟病人家属商量后,决定开腹探查,在手术协议书上签字的是宋庆龄。时间一分一秒都是无比宝贵的,当天下午六时,由刘瑞恒医生主刀施行开腹探查术,腹腔打开后,在场医生们都大吃一惊,只见其肝脏表面布满了大大小小的黄白色结节,整个腹腔脏器已经粘连了。刘大夫在肝脏表面切下几小块组织,送病理检查,活检号为S-6825,几小时后报告结果出来了,癌魔确诊无疑。病理检查大夫是著名的病理学家胡正详,他在我们协和大院四十二号楼住过多年,也是在那里走完了生命的最后一天(详见本书第六章《绝唱》)。

2月3日,经过各方商议确定,医生将病情报告了孙先生本人,“孙先生听之甚为安静,而精神倍增勇敢”。 2月17日,劉瑞恒代表院方给宋庆龄发了病危通知书。2月18日,鉴于西医的镭锭治疗效果甚微,孙中山从协和医院搬到位于铁狮子胡同的顾维钧家里,尝试用中药治疗。3月12日上午孙中山先生过世。3月13日,由时任协和医院病理系主任的詹姆斯·卡什负责,对孙中山进行了胸腔和腹腔位置的尸体解剖,最后报告为:“胆囊腺癌。癌细胞侵入肝体后阻塞了胆管,并向肺、腹膜和肠等广泛性转移。”可恨的是,抗日战争期间,1942年,盘踞在北京的日本强盗强行进入协和医院,把存放在该院的孙中山病理检查标本、肝脏检查的一个标本一并拿走,从此再没还回,至今不知下落。

哎,类似这样的悲壮往事,在协和的老楼中,还发生过许许多多呀……

四

都知道老协和是洛克菲勒财团花了12.5万两白银买下豫亲王府,于1921年盖起来的。其实并不完全准确,洛氏是先行收购了“北京协和医学堂”,当时它属于伦敦宣教会、美国海外传教部总会等的联合组织“华北教育联合会”,那是在“辛亥革命”胜利四年后的1915年。

洛氏以二十万美元价格收购协和医学堂后,将其连它的部分医护人员一起纳入后来的协和医学院。但包括医预科学校和南北宿舍楼,协和医学堂占地只有二十五亩,对于想建“亚洲最好的医院”来说,面积显然太小,无法施展。为此,洛氏基金会决定再买些地皮,眼光就盯上了旁边的豫亲王府。

协和医院小花园。我小时候经常去玩儿,那里的蚂蚱特别大个儿

豫亲王第一代始王是清太祖努尔哈赤的第十五子多铎,此人秉性刚毅,能征惯战,为大清建国立下大功,此后世代绵延有十三个王承袭豫亲王爵位。豫亲王府建于顺治朝,前身为明代诸王馆址——历史就是这样,成者王侯,败者草莽,一代一代,荣衰更替。在豫王府的最鼎盛时期,占地从东单三条到干面胡同,囊括了今天的东帅府胡同、煤渣胡同、金鱼胡同、西堂子胡同所挟带的一大片区域,内有房屋五百多间,中轴线的大殿和后寝部分,是仿照紫禁城的外朝与内廷而修建的,还有亭、台、楼、阁、山石、林木、曲径、回廊……以及数不清的奇珍异宝,可见统治阶级占有的社会财富是多么惊人!然而传到最后一代豫亲王端镇时,清朝败亡,民国建立,昔日的皇亲国戚纷纷家道中落,豫王府也小多了,主要建筑还剩下面阔五间的正门,面阔五间的大殿及丹墀(宫殿的赤色台阶),各面阔五间的东西翼楼,面阔三间的后殿,面阔七间的后寝和面阔十三间的后罩排房;大殿两侧各有三进院落的东、西跨院。“瘦死的骆驼比马大”,对于待建的协和医学院来说,地盘也还是足够用的了。不过尽管洛氏集团财大气粗,又是洋人,但端镇亲王不肯出让,理由是祖宗产业不能卖。于是,洛克基金会就去找当时的北洋军阀政府向豫王府施压,逼迫端镇在其王府宅旁划出一块地盘,让给洛氏作为举办慈善事业的基地。端镇不想答应,无奈当时豫王府的巨大开销难以维持下去,洛氏乘机馈赠巨额银两,又借给大额优惠利率的贷款,用这种方法做诱饵,使得走投无路的端镇背上了沉重的债务。最终,1916年7月,端镇将豫王府的老宅抵押给了洛氏,最后全部产业作价二十四万银元。除去门口的两个卧狮和王府门外的摆设外,美国人将豫王府拆了个干干净净。加上协和医学堂纳入的范围,洛克菲勒基金会聘请中美建筑专家共同设计、施工,终于用时四年,修造起中西合璧的协和医学院及附属医院。都传说拆除豫王府的时候,曾经挖出大量历代豫亲王藏于地下的金银财宝,有说协和医院用这些财宝购置了最先进的医疗设备;有说盖新楼时,将挖出来的白银埋在每栋楼的中央和四角奠基的;还有遗老遗少跺着脚连呼“败家子”的,叹息仅豫王府大殿的八根金丝楠木大柱子,也不止价值十二万雪花银……真正是“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。

老协和的前身

邓小平接见洛克菲勒家族成员

这样,坐落在北京心脏地区的“协和医学院”总面积达到了150亩。为了实现洛克菲勒基金会的“宏图大志”,规定在建设过程中,协和医学院的一切材料、设备、工艺等等诸方面,都必须是当时世界上最好的。1921年,北京协和医学院落成,共计拥有:十四座绿色琉璃瓦大屋顶的宫殿式新楼,其他附属楼和一些保留下来的建筑五十九座,包括解剖教学楼、生理和药理教学楼、化学楼、病理楼;二百二十五张教学床位和三十间私人病房的协和医院;一所护士学校;一个大型门诊部;有多处住院医生和实习医师休息间的医院管理部;一座礼堂;一个动物房;两个有围墙的学生和教师宿舍区;还为所有建筑都安装了保证后勤供应顺利运行的设备。本来新学校命名是准备依照西方人惯例,用创办人的名字命名的;但对中国文化有比较深入了解的美籍学者顾林提出,“洛克菲洛”这个名字对中国人来说过长,拗口,也太陌生。当时很多中国人、包括媒体对之的称呼,都是简洁好记的“美国石油大王”,因此他建议最好保留“协和”二字。顾林是当时在北京的“中华文化教育基金董事会”五位美国籍董事之一,这个董事会是专门管理美国“庚子赔款”用于中国文化教育方面投入的机构;中国董事有十名,均为当时中国文化教育界的知名人士,为颜惠庆、张伯苓、郭秉文、蒋梦麟、范源廉、黄炎培、顾维钧、周诒春、施肇基、丁文江。时任洛氏集团掌门人的戴维·洛克菲勒采纳了顾林的建议,将新校名定为“北京协和医学院”。

五

那么,洛克菲勒为什么要不惜巨额家资,在中国建起协和医学院呢?按照“文革”的说法,是“美帝国主义的文化侵略”,所以,1966年的风暴中,狂热的“造反派”冲击了协和医院,将它的老牌子摘下,砸烂,代之以“反帝医院”的牌子,指向性相当明显。当时依照同样的逻辑,把一大批20世纪40年代末、50年代初从美国、欧洲以及其他海外地区,冲破重重阻力回到中华人民共和国,参加社会主义建设的“海归”医生们,视为“特务”而加以审查、批斗,理由是:“不然,他们放着国外挣大钱的工作,以及牛奶、面包不享受,千辛万苦到中国来苦干,是为什么?”天哪,这些愚昧的“造反派”真心相信“无利不起早”的市侩格言,真心认为地主、资本家全是黑心肠的周扒皮、黄世仁和刘文彩。“造反派”们是真的不知道,美国文化中有慈善捐款的传统。老洛克菲勒在他十六岁获得第一份工作——一家小公司的临时会计助手,拿到平生第一份薪水六美元时,他就把其中的6%,即三十六美分捐给慈善机构,再把十美分捐给了教堂里的穷人,并不是他钱多,相反他是家里的长子,父亲弃家而去,他是要帮助靠辛苦劳动挣钱的母亲养活下面四个弟弟妹妹的。

石油大王洛克菲勒家族除了在中国建起协和医学院、清华学堂等,老约翰·洛克菲勒还放弃了很多可以聚财的项目,把大部分精力转移到了慈善事业上来,在全世界捐建了很多医院和学校,成为美国历史上最大的慈善家。而洛氏集团二代掌门人小洛克菲勒,出巨资保护了全世界好多的名胜古迹,比如英国的威廉斯古堡和法国的凡尔赛宫,不然人类今天就看不到这些标示着世界文明高度的古迹了!当然小洛克菲勒捐给美国的更多,他把自己出生的九层住宅楼,时称纽约最大的私人住宅,改造成“纽约艺术博物馆”供市民参观;把占地大约四百万平方米的“海豹湾”私人房产捐出去,使其成为阿卡迪亚国家公园的一部分。2005年,九十岁高龄的小洛克菲勒,又向纽约国家现代艺术博物馆和洛克菲勒大学分别捐助了一亿美元,同年再给母校哈佛大学捐赠了一千万美元。除了捐钱,这位身为世界级大资本家的慈善家,还出资成立医学研究院,在亚洲、非洲、美洲等广设学校和医院,其慈善行为遍布世界每个角落。在他们的有生之年,老洛克菲勒一生中直接捐献出5.3亿美元,小洛克菲勒捐赠5.37亿美元,第三代族长大卫·洛克菲勒一生花在慈善捐献上的精力和时间,比经营自己家族产业的投入还要多。据统计,洛克菲勒家族成员已向全世界捐献了近二十亿美元。

如果我们再按“造反派”们的逻辑看,有这么多钱的大资本家,生活一定是奢侈糜烂、纸醉金迷得不成样子吧?然而非也,美国人形容老洛克菲勒是一個“惜金如命”的“老抠门”,他送给相守了一生妻子的结婚戒指才15.75美金;他唯一的儿子八岁前穿的是姐姐们的旧裙子;他的男孩女孩们都要自己做家务挣零花钱,每拔出菜地里十根杂草才能挣一分钱,劈柴的报酬是每小时十五分钱……比之咱们中国的众多愚昧家长,比之咱们培养出的众多“小皇帝”,人家大资本家的花钱方式真是可以好好思索的!1937年老约翰·戴维森·洛克菲勒以九十七岁高龄离世;1960年第二代掌门人小约翰·戴维·洛克菲勒以八十六岁寿终正寝;2017年洛氏集团的第三代族长大卫·洛克菲勒以一百零一岁安然西驾,按老话说,“人在做,天在看”,三个人的慈善之举,最终使他们都修成了正果。

当然,我们也用不着美化洛氏。据说石油大王刚开始做巨额慈善时,动机里也是掺杂着商人的精明算计。那时已到了20世纪初,老约翰·洛克菲勒已成为全世界最富有的人,同时也成了很多人指责的对象。后来,一位颇有远见的顾问盖茨先生(与比尔·盖茨同名,不知道是不是他家的先祖)建议老约翰将精力转移到慈善业,成立慈善基金会。为什么呢?因为依照美国的有关法律,投入慈善的钱可以减免企业利润的纳税额,使其总收入未减少却又赢得乐善好施的好名声。老约翰·洛克菲勒不傻,立刻同意着手做,幸运的是,他援助的最大一笔海外投资就是中国的协和项目。而做慈善也可以成为一项工作或称事业,做起来了,做好了,久而久之也就习惯成自然了,越做而越一发不可收拾了——这是我的理解,也许诸君不以为然。

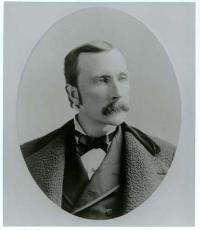

第一代创始人老洛克菲勒

第二代小洛克菲勒

话说回到北京协和医学院的历史:1913年的老约翰·戴维·洛克菲勒及其家族开始在全球考察,准备建立一批慈善援助项目。第二年便派出了中国考察团,其成员都是美国顶尖的医学教育专家,比如霍普金斯医学院院长韦尔奇、洛氏医学研究所所长阿·富列斯内等,对中国的社会状况、教育、卫生、医学校、医院等进行了全方位考察。三次考察的结果令人惊骇,这个刚从几千年皇权挣脱出来的古老国家,其医疗水平、设备和人员之差,简直到了令人无法相信的地步。老洛克菲勒拍板,决定在北京创办一所集教学、临床、科研于一体的高标准医学院,并立即成立了“中国医学委员会”负责着手建院工作。起初,这个项目的建造预算是一百万美元,但最后,仅建校费用就高达七百五十万美元,之所以超出6.5倍之多,个中原因是为了“最好的”而“不惜代价”。

四年后,1921年9月16日,北京协和医学院正式落成。共新建十四座绿色琉璃瓦大屋顶楼房,雕梁画栋,大气磅礴,犹如宫殿一般,整体建筑质量达当时世界最高级别。小洛克菲勒夫妇乘坐轮船,在海上航行了一个多月,亲自到北京出席落成典礼。在代表洛氏基金会致词时,他宣读了老洛克菲勒的贺电,还表述了父亲希望“有朝一日将这所学校交给中国人接管”的愿望。盛况空前,政府要员、社会名流、各界代表参加的人不少,全国各大报纸均做了大篇幅报道。这之后,为保证北京协和医学院的优质生源,洛克菲勒基金会还捐助过中国十三所综合性大学,计有上海圣约翰大学、金陵学院、南京大学、湘雅医学院、东南大学、清华学校、南开大学、燕京大学……使中国成为美国之外,受惠洛氏集团捐赠最多的国家。

据美国《时代周刊》记载:“从1913年5月开始的十年内,洛克菲勒基金会花费了将近8000万美元,其中最大的一笔礼物是给了北京协和医学院。截止到那时,用于协和的费用共计1000万美元,比用于约翰·霍普金斯大学的700万美元还多很多。据1956年统计,最终,基金会为打造北京协和医学院及协和医院的总计投入超过了4800万美元。”这也是洛氏基金会在海外单项拨款中数目最大、时间延续最长的慈善援助项目。

难以想象的是,1949年以后,1976年以后,直到今天,洛氏集团还一直在拨款给协和,用于医院的一些科研与基础维修项目。托此福祉,我们协和大院宿舍的几次维修也沾了光。

1921年,小洛克菲勒乘坐轮船,在海上航行了一个多月,亲自到北京出席协和医院的落成典礼

六

2017年,也即当年北京协和医学院奠基开工整整一百年后,我在协和医院发了一次脾气:那天,一位女友在协和医院二楼门诊部输液,打化疗。过去,癌症病人打化疗都是要住一到两天院的,在病房打,因为一是静脉输液带有一定的危险性;二是打化疗的过程很痛苦,对于病人来说犹如上刑,在病房里躺着打,多少会减轻一些痛苦。可是现在病人越来越多,病房实在容纳不了了,只好改成在门诊治疗室里进行。当然没有床,癌症病人们一人一张躺椅,差强人意,这也是没有办法的办法。

在这种硬件设施不足的情况下,护士们更应该多付出一些温情,聊以慰藉病人的苦痛。可是我发现,陪床家属连个小凳子也没有,大家都站着,即使旁边护士的工作椅空着也不准坐。更可气的是,护士怕病人们在她们下班前输液输不完,就把所有病人的输液速度调得很快,有的病人因此而不舒服,唤她们调整一下她们也不理。我那女友就觉得心跳加快,心慌得难受,有点坐不住、躺不住的。我有此医学常识,知道这样容易出问题,就再次去请护士。一位年轻护士来了,很不耐烦,用很大声音说:“快什么快,这还快吗?”我陪着笑说:“病人心脏很不舒服,就请你给调慢一点吧?”那护士扒拉了一下,并没有实际操作就说“行了”,拔腿就要走。我拦住她,仍然陪着笑求她,就仿佛自己是个乞丐。她却一眼看到我坐的是那张空着的护士椅,借机发作起来,劈头盖脸,毫不客气,就像奶奶训孙子一样。我的怒火终于爆发了,也开始不客气地教训她:“请你别给协和丢脸了,你看看你身上还有协和的优点吗?过去的协和都是白衣天使,你们今天变成什么了,是治病还是给人添病?老协和的传统都让你们给丢到哪儿去了?”

毕竟还是协和,那护士不敢跟我回嘴,但人家一扭身走了,输液速度就是不给降下来。后来,当我把这事告诉女友的主管医生潘凌亚大夫时,她马上就接受了批评,并说:“怎么能这样?那我可得去提醒她们一声……”

当然,我不是在唱“今不如昔”的调子,绝不是说今天的协和就没有好医生、好护士了。比如这位潘大夫就是一位有大爱之心的天使医生,病人们口口相传都叫她“潘菩萨”。

我十八年前做了潘凌亚大夫的病人,当时对她印象最深的有二:一是她漆黑的头发烫成大波浪形状,一直披到双肩上,无比美丽;二是这位大夫具有強烈的正义感,爱憎分明且为人直率,对病人一副古道热肠,不遮遮掩掩,更不敷衍。我病痊愈离开协和后,因为佩服与崇敬,一直与潘大夫保持着联系,岁月风一般吹过,十八年筚路蓝缕,十八年殚心竭虑,十八年呕心沥血,潘凌亚大夫已成为医术高超的一代名医,掌握了精湛的治疗妇产科,特别是妇科肿瘤的临床经验和手术技巧;她致力的妇科肿瘤、卵巢癌的应用基础研究,先后承担的项目有国家自然科学基金七项,国家卫生部基金一项,北京协和医院重点基金一项,获得国家知识产权局颁发的专利二项;指导博士和硕士研究生二十余名;作为第一或通讯作者发表文章和专著数百篇……然而最重要的、潘凌亚大夫最让人尊敬的,是她秉承了“老协和”的施爱传统,像父母爱孩子、教师爱学生般地从心里“爱病人”,对她们抱以深切的同情,处处从病人的角度出发,为她们着想。看她的出诊真是感动:下午半天门诊,每次都要看五六十名病人,经常要看到晚上八九点,而第二天一大早就要开始做数台手术。但即使这样,她也要求自己保持态度上的和蔼耐心,宁愿自己累得说不出话来,也要对一个个病人交代清楚;特别是对来自农村边远地区的弱势病人,更是格外和善,细致周到,尽可能帮助她们摆脱对恶疾的恐惧……说来,医生们也都是血肉之身,也都有头疼脑热浑身痛之时,潘大夫除了病人和工作之外,还上有老、中有夫、下有小乃至小小,都需要她的照拂,听说她每天也就睡五个小时,真是在以己命搏吾侪命啊!仅在2018年上半年,潘大夫就有七十次出诊,为遍及全国三十个省和海外两个国家的一千五百零四名患者,提供了两千两百四十七次医疗服务,其中年龄最大的病人九十七岁,最小的七岁;开具了五百六十七张处方,进行了五次会诊,完成了三百八十台手术;在她生日那天还为五十五位患者进行了诊疗——她的科室共收到二十六封表扬信、八十九面锦旗……

哦哦嗬,医者仁心啊!在这样的好大夫面前,我们只有热泪盈眶,鞠躬致礼的份儿!

协和之幸不仅有潘凌亚。2017年有一次我膝盖疼,在协和APP上挂骨科号,谁也不认识,看到有冯宾副教授的号就挂了。初诊时见到这是位四十岁不到的中青年大夫,听了他的诊断,回家遵医嘱认真吃了药。过了两个月再去复诊,一件令我完全没想到的事情发生了:当冯大夫听说我膝盖已经不疼了时,竟然一脸灿烂地笑了,就好像为他的亲人得以康复一般发自内心地高兴。当时我都有点傻了,特别想对他说:“冯大夫,你笑起来真好看!”我的意思是说,医爱就是药,病人能遇到这样的真心为你好的善良大夫,真是一种幸福呀!

看过很多次新闻报道,全国医院评比,协和医院每年都是排名第一。喔,这家医院确实好,不仅是医疗水平顶尖,她的医生护士们的服务素质,也的确比别家医院都要高,乃老协和的传统尚在。可惜,现在越来越被社会风气所侵蚀,协和也越来越不是清净的绿洲了,就连有些名教授也把持不住自己。某年,我好不容易挂上与“潘菩萨”同科的一位权威的号,她比潘大夫年龄还大资历还老呢,据说在XX学术领域内全科第一。谁知刚一来到她面前,就感觉阴森森的,她不仅一脸冰霜,还逼着我在病历本上签字,说她也不会治我的症状,只能试着给药,若吃出毛病来要我自己负责……啊哟喂,这是治病的医生呀,还是催命的阎王爷?全世界也没有这么不讲理的大夫吧?照她的逻辑,造电视机的可以说我也不会造TV,你回家放不出影儿来自己负责;做汽车的可以说我也不会做刹车,你要是撞死了自己负责;制药的可以说我也不会制药,你要是吃出毛病来自己负责……说实在的,我也算是个“老协和(家属)”了,几十年协和大院的熏陶不白受,那位“冰霜大夫”的所作所为要是在过去,李宗恩院长不立刻开了她,才怪呢!

协和医院就诊卡

今天气派、现代的协和医院大楼,更呼唤“老协和传统”

是呀,“老协和的传统呢,都到哪儿去了?”如今人们问得最多的,几乎都是这句话——具有异曲同工之意的是,“1980年,当洛克菲勒集团的医疗代表再度重返北京协和医院时,极度震惊地看到,参加见面会的都是60岁、70岁往上的老年大夫,嘴里的英语和医疗知识都还停留在20世纪50年代初水平,没见到一个能用英语交谈的年轻医生……”当然,从那时起到今天又将近四十年过去了,随着中国的对外开放,留学、访学、国际学术交流等等的大规模展开,今天协和医院的年轻大夫们也一茬茬成长起来了。但是,英语能说得叽哩呱啦的不代表什么,关键是,老协和的传统回来了吗?

那么,协和医院的老传统究竟是什么呢?

都说老协和医院“牛”,它究竟“牛”在何處呢?

还在几位老人活着的时候,我就此问过劳远琇、胡懋华、池之盛、朱预等协和大医,我也问过今天新一代权威专家如边旭明、潘凌亚大夫等;我还一直在查阅各种资料,孜孜矻矻,想要得到一个最正确的答案。

——是她的名医最多吗?非也,名医全国哪个省都有。

——是她的医疗水平最高吗?也不全是,协和有几个科比如乳腺外科、妇科肿瘤、皮肤科、风湿免疫科……是全国最好的,但也并非全部各科都是翘楚。

——是她最有名吗?那北京医院、同仁医院、三〇一医院,上海瑞金医院,湖南湘雅医院,四川华西医院……同样也都大名鼎鼎。

老协和百年不倒的优势,究竟在哪里?

本章引用参考资料:

1.百度百科。

2.2012年7月17日《北京晚报》。

3.常青《100岁协和:自省、专注和慈悲》,

载于《中国新闻周刊》第825期。