安徽地方文化对外译介研究的可视化分析

2019-03-22丁大琴

丁大琴

(1. 安徽理工大学 外国语学院,安徽 淮南 232001;2.上海外国语大学 研究生院,上海 200083)

一、安徽地方文化的划分和寻觅

提及安徽的地域特征,首先是横贯其中的长江和淮河,因之由南向北形成三大区域文化,即徽州文化、皖江文化以及淮河文化。此外,鉴于皖江文化不能涵盖所有江淮之间的区域,亦有学者提出四大区域文化,即徽州文化、皖江文化、淮河文化和庐州文化。这么划分和概括固然有其合理性,但也问题多多:(1)徽州文化和庐州文化以行政区划为依据,皖江文化和淮河文化则以流域水系为依据,划分依据存在逻辑上的混乱;(2)徽州文化和庐州文化以行政区划为依据划分而成,但是作为行政区划的徽州已于1987年更名为黄山市,而庐州府自中华民国元年(1912年)被废并改置合肥县,至解放(1949年)后升格为合肥市。进而言之,徽州文化和庐州文化所依托的行政区划早已成为历史,尤其是后者;(3)这三大或四大区域文化不能涵盖安徽大地上涌现出来的主要以行政区划命名的各个地方文化,如亳州文化、黄山文化等。前述文字还让人隐约感到,“安徽文化实际上是依据行政区划标准确定的”[1]。

既如此,探寻安徽地方文化便以现行辖治的16个地市为依据最适合不过了。然而这样仍会遗漏一些历史上积淀下来的地域文化,如黄梅戏、庐剧、徽州文化等,也就是说实际情况要复杂得多。两相权衡,更为全面地搜集安徽境内的地方文化,最好以现行行政区划为主要标准,另辅之以个别特例;另外,原则上宜将特例尽可能地归入所处地市的地方文化,以便对比分析安徽境内各地域文化对外译介研究。需要慎重处理的特例有:(1)徽州文化和庐州文化:约自隋唐起徽州和庐州就成为地方二级行政区划,至中国民国废府留县。其中,前者即徽州府被废,原徽州府及其所辖六县直属安徽省,但是徽州地区作为一个明确的地域概念依旧保存了下来;后至1984年,徽州地区改名黄山市,原先明确的地域概念也不得存在。后者即庐州府被废改置合肥县,直属安徽省,解放后升级为合肥市,自此庐州作为行政区划和地域概念都已成为历史。但是经历漫长历史社会生活的洗礼,以各自地名命名的徽州文化和庐州文化成长为安徽省地域文化的杰出代表。鉴于徽州和庐州所在区域分别主要限于当前的黄山市和合肥市,宜把仍有魅力的徽州文化和庐州文化分别归于黄山地方文化和合肥地方文化;(2)桐城派和黄梅戏:桐城派是清代蜚声文坛的散文流派,其代表性大家皆为桐城人,桐城也就被誉为“文都”。黄梅戏虽可追溯至安徽、湖北、江西三省交界地区的采茶调,但作为一个独立剧种应是“形成于安徽怀宁”[2]180,乃至于黄梅戏发展为安庆市的一张文化名片。鉴于桐城派与黄梅戏基地主要限于安庆地区,而且其它地区对桐城派或黄梅戏的研究仍可为安庆文化研究提供借鉴,故仍可把桐城派与黄梅戏归属于当下的安庆地方文化;(3)巢湖文化和九华山文化:巢湖是中国五大淡水湖之一,历史悠久且地处要道,解放初便设巢湖专区,1999年升格为地级市直到2011年被撤消;巢湖市被撤后,原辖一区四县分别归为合肥、芜湖和马鞍山市,但其主体即居巢区和庐江县归入合肥[注]其中居巢区设立县级巢湖市,直属安徽省,由合肥市代管;庐江县划归合肥管辖。另,无为县划归芜湖市,和县沈巷镇划归芜湖市鸠江区;和县其余乡镇及含山县划归马鞍山。。进而言之,巢湖作为一个地级市已成为历史,其主体由合肥市承袭,作为淡水湖亦成为合肥市的“内湖”,因此历史上形成的巢湖地方文化仍可以归属于合肥地方文化。九华山方圆120公里,位于青阳县境内,因历史上池州地区数度撤建而划属安庆、徽州、宣城、芜湖等地市,及至1988年再设池州地区而复归,2000年池州撤地设立地级市稳定至今。九华山名列中国四大佛教名山,可谓久负盛名,其所属地市数度变换,但是其历史沿革主线依然是池州,故九华山文化也可划归当下的池州地方文化;(4)皖江文化和淮河文化:正统意义上皖江文化、淮河文化、徽州文化和庐州文化是安徽地方文化的主要代表,但是前文已经论证了界定安徽地方文化宜主要依据行政区划为标准,并把徽州文化和庐州文化分别归为黄山地方文化和合肥地方文化。然而,皖江文化与淮河文化所涉皖江地区与淮河地区均横跨几个地市,尤其是后者横跨数个省、市的“淮河中下游地区”[3]195,绝无可能归入安徽省内某特定地市文化。另一方面,目前淮河文化研究成果主要聚焦于淮南、蚌埠、阜阳等省内地市,而且其他省份淮河文化的研究同样可以供省内淮河文化研究提供借鉴。在这个意义上,可以把相关研究文献与整体探讨安徽省地域文化的文献并列;同样道理,皖江文化研究文献也可与安徽省地域文化整体研究文献并列,不复强硬归入某一地市文化研究文献。

二、安徽地方文化对外译介研究文献的搜集与甄别

前文在划分和寻觅安徽地方文化的过程中突出了两条基本原则,一是以现行行政区划为主要标准、辅之以个别特例,二是原则上宜将特例尽可能地归入所处地市的地方文化。基于这一思路,安徽地方文化外延就宜分成两个层面:一是地市层面,主要限于本行政区域;二是地域层面,可能兼跨几个地市乃至整个安徽省全境。是故,可以把本文所涉安徽地方文化穷尽式列举如下:(1)地市层面之文化:主要有合肥文化、芜湖文化、蚌埠文化、淮南文化、马鞍山文化、淮北文化、铜陵文化、安庆文化、黄山文化、阜阳文化、宿州文化、滁州文化、六安文化、宣城文化、池州文化和亳州文化等16类地市文化;(2)地域层面之文化:主要有皖江文化、淮河文化乃至安徽文化[注]从概念和逻辑上说,安徽文化应是一个合集,涵盖安徽省境内各地市文化和各地域文化,与此处所涉皖江文化及淮河文化不在同一个层面。但是,从全国范围来看安徽文化仍是地域性文化,而且整体探讨安徽地方文化译介的文献也无法归入到特定地市文化译介研究文献中去,故将安徽文化一并纳入地域文化范畴,以便更为全面地检索搜集安徽地方文化译介研究的相关文献。等3类地域文化。另,上述19类之外历史地形成且仍具一定影响的文化特例宜分别归入特定地市文化,主要牵涉前文所述6类特例文化,也即把徽州文化和庐州文化分别归入黄山地方文化和合肥地方文化,把桐城派和黄梅戏均归为安庆地方文化,把巢湖文化和九华山文化分别归入合肥地方文化和池州地方文化。

有了上述较为清晰的外延界定,文献搜集起来就比较简单了:先是地市层面之文化译介研究文献,后是地域层面之文化译介研究文献,此外还要考虑简称和特例。鉴于中国知网(China National Knowledge Infrastructure,简称CNKI)是目前国内集期刊杂志、硕博论文、会议报纸等文献最为全面的一个资源库,本文搜集文献便基于CNKI主要采用“主题1+主题2+主题3”的精确检索方式,其中“主题1”是限定各地域或各地市的主题词,如“安徽”“淮河”“淮南”等,“主题2”是“文化”,“主题3”是“翻译”。另,安徽简称“皖”,故全面检索相关安徽文化文献需要分别以“安徽+文化+翻译”和“皖+文化+翻译”为主题检索两次;其二,徽州简称“徽”,徽州文化也就简称“徽文化”或“徽学”,故全面检索相关徽州文化文献需要分别以“徽州+文化+翻译”、“徽+文化+翻译”和“徽学+翻译”[注]因“徽学”展现了自身文化属性,故检索主题略去“文化”项,而且将其归为黄山市地方文化。为主题检索三次;其三,桐城派和黄梅戏各自本身均体现出文化属性,故其检索主题分别为“桐城派+翻译”和“黄梅戏+翻译”,无须嵌入“文化”项;其四,顺序上先地市后地域、特例紧随相应地市之后,目的是把相关文献尽可能地归入到相应的地市文化中去,毕竟存有不少文献重复出现于相关检索,尤其是兼属地市文化和地域文化的一些文献。如此前后检索28次[注]检索时间为2018年2月20-21日。,共得文献286篇,去除期刊稿约、学报目录、作品广告、会议通知、中国版本图书馆月度CIP数据精选等干扰性文献,共整理出有效文献191篇。

在搜集和整理文献过程中,有些较有代表性个案的甄别和筛选需要特别说明如下:(1)删去马星宇发表于2014年的论文《外宣翻译产业化模式研究——以淮安地区为例》,因为其内容明确限定为淮安地方文化,显然不属于安徽地方文化范畴;(2)删去阎国栋发表于2013年的论文《亦友亦师亦榜样》,因为这是一篇回忆性人物评论,而且与安徽文化对外译介没有任何关联;(3)删去谷峰发表于2018年的论文《“一带一路”背景下黄梅戏的外宣翻译及其媒体融合传播研究》最初检索文献没有设定发表时段,以便尽可能地检索出所有相关文献。检索完毕后发现,2018年仅有此篇相关黄梅戏译介的文献,显然代表不了整个一年,故筛选时去除;(4)留选李烨2015年完成的硕士论文《保定市徽园游览口译实践报告》,因为其内容聚焦于徽派建筑的译介,实属徽州文化范畴。故筛选时留下。

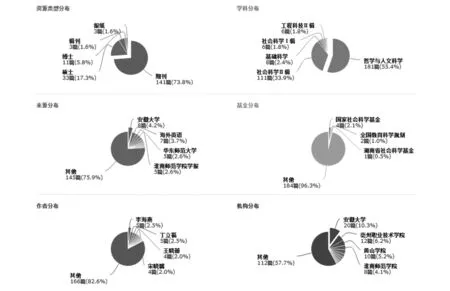

初次检索和搜集相关文献时所遵循的原则是放大,主要依赖网络和信息技术,以尽可能地穷尽相关文献;再度甄别和筛选文献时所遵循的原则是紧缩,主要依赖人工和逻辑校验,以尽可能地筛选有效文献。现将所得191篇文献按类统计,作系列分类图如下。

图1 安徽地方文化对外译介研究文献类型分布

通过上图可直观地得出以下几点结论和启示:(1)就文献刊发资源而言,期刊占比最大,报纸占比最小,仅占1.6%,明显过小。相较于期刊、辑刊、博士和硕士论文而言,报纸文章的宣传性和普及性最大,地方文化对外译介理应占有相当多的份额;(2)就文献所属学科分布而言,哲学与人文科学占比过半(55.4%),其余占比由多到少依次是社会科学Ⅱ辑、基础科学、社会科学和工程科技Ⅱ辑。应该说,这种比例分布比较正常;(3)就文献来源而言,除其他占比过大(75.9%)外,占比由多到少依次是安徽大学、海外英语、华东师范大学和淮南师范学院学报,应该说各自的绝对数量还是少了些,来源于安徽大学的最多,也才8篇;(4)就基金而言,除其他占比特大(96.3%)外,占比由多到少依次是国家社会科学基金、全国教育科学规划和湖南省社会科学规划。可能是文献所标基金名称不一,使得安徽省内各机构所批准的各级、各类项目没有成功占得席位,是否也在一定程度上说明了安徽省内各机构对地方文化对外译介的关注还不够大呢?(5)就作者分布而言,除其他占比过大(82.6%)外,占比由多到少依次是李海燕、丁立福、王晓蕾和宋晓璐。可以说,这4位作者产出的文献绝对数较少,人均4.5篇,单人最多不过5篇,且所有18篇文献载于普通刊物,影响力微乎其微;(6)就机构分布而言,其他占比过半(57.7%),其余占比由多到少依次是安徽大学、亳州职业技术学院、黄山学院、淮南师范学院。应该说,这几家单位都在安徽境内,其分布比例基本正常。所要强调的是,正是这几家单位的重视和相关作者群的形成,使得合肥、毫州、黄山、淮南等地市文化的对外译介相对出色,其中地处偏北的毫州要更为出色。

三、安徽地方文化译介研究现状与焦点的可视化分析

自1983年迄今共产出191篇相关文献,其时间跨度不短、文献规模也不算小,因此很有必要对经搜集、甄别而得到的191篇文献做整体梳理和综述,以了解安徽地方文化译介研究现状与焦点,找到不足并启迪往后的努力和研究。

(一)地市文化对外译介研究的横向分布

为把相关文献尽可能地归入到相应的地市文化中,检索文献的顺序是先行检索各地市文化对外译介研究文献、而后再检索地域文化乃至较上位的安徽文化对外译介文献。在检索出的286篇相关文献中,以“淮河+文化+翻译”为主题检索到文献3篇,删去《外宣翻译产业化模式研究——以淮安地区为例》,甄别出相应文献2篇;以“安徽+文化+翻译” 为主题检索到文献71篇, 除去与各地市文化相重复的文献18篇和不相关的干扰文献33篇,甄别出相应文献20篇;以“皖+文化+翻译” 为主题检索到文献5篇,其中《皖江城市带文化产业网络外宣翻译初探——以芜湖市为例》和《景区公示语翻译现状调查——以皖北地区为例(安徽)》与前面所检索文献重复,《〈宿州学院学报〉2017年第32卷总目录》为不相关的干扰文献,故只计文献2篇。也就是说,在检索并甄别得到的191篇相关文献中可以完全归入到各地市文化对外译介的研究文献共有167篇。在此基础上进一步确认并统计,制作出下图。

图2 安徽地市文化对外译介研究横向分布

通过上图可直观地得出以下几点结论和启示:(1)各地市文化对外译介研究文献可分为三个档次。安庆和黄山遥遥领先,相关文献在50篇以上;合肥、淮南、池州和亳州处于中层,文献在10篇左右;芜湖、蚌埠、马鞍山、淮北、铜陵、阜阳、宿州、滁州、六安、宣城处于基层,相关文献大抵2-3篇,还有4个地市为零;(2)要重视传统优秀文化和本地优势资源的挖掘和利用。如黄山和安庆,前者突出在对徽学传统的译介和黄山资源的挖掘,后者表现在对桐城派和黄梅戏的译介和挖掘;再如位于中游的四个城市,合肥是庐州古城兼包公故园且名列全国四大科教城市,淮南号称能源之都更兼有道家典籍《淮南子》,池州怀抱佛教名山之九华山并素有“千载诗人地”之美誉,亳州是老庄故里并号称中国药都;(3)上述传统优秀文化和本地优势资源是相对而言的。进而言之,历经中华文明上下五千年哺育,安徽大地上任何一个地市都可谓文化灿烂、风景独好,关键在于能否持续、有效地挖掘和利用当地独特的地理和人文资源。如,面积最小的铜陵虽不具有“两山一湖”般的地理和人文资源,但亦人杰地灵、星光灿烂,古有佘翘、左光斗等,近有吴汝纶、章伯钧等,当代黄镇被称为“将军大使”、朱光潜被誉为美学家、方东美被列为“新儒学八大家[注]指当代在儒学研究上有较大成就和贡献八位名士,另七位分别是熊十力、冯友兰、梁漱溟、徐复观、张君劢、唐君毅和牟宗三。”。此外,李白、梅尧臣、苏轼、王安石、汤显祖、王守仁等都曾客居铜陵,留下过光辉灿烂的篇章。如李白组诗“炉火照天地,红星乱紫烟。赧郎明月夜,歌曲动寒川”,堪称中国文学史上描写工人劳作的第一篇佳作,从另一侧面反映“中国古铜都”之美誉并非浪得虚名。

(二)地方文化对外译介研究的纵向趋势

对安徽地方文化译介研究文献的分析囊括安徽省地市文化和地域文化两个层面的所有191篇文献。文献起讫期间为1983-2017年,纵跨35年。其中,最早的一篇文献劳陇著《“雅”义新释》,主要是对严复所倡“信、达、雅”翻译标准之“雅”的重新阐释。严复所倡“雅”当年是指“采用桐城派古文体翻译”,其目的是让知识分子能够普遍接受从而扩大影响,因此当下“雅”就可以理解为“运用读者所最乐于接受的文体,使得译文得以广泛流传,扩大影响”[4]14。因此可以说,文献主题不是安徽地方对外译介,但有益于对桐城派古文的理解和当代运用,是一篇很有价值的文献。现根据所选191篇文献及其参考文献与引证文献制作出纵向趋势图:

图3 安徽地方文化对外译介研究纵向趋势

研究上图可直观地得出以下几点结论和启示:(1)安徽地方文化对外译介研究纵向趋势持续走高,可分别从所选文献、参考文献和引证文献得以印证。从所选文献趋势来看,除2008年略有下降外,1983年往后30余年都呈增高趋势, 2014年发表文献33篇达到一个小高潮,而且往后迄今居高不下。从所选文献的参考文献来看,1984-2012年基本一路上升,至于2012年后有明显下滑的原因将在下文深入阐述。理论上最能说明研究趋势的当属引证文献,因为引证文献越多就越能证明所选文献的研究已经为业界所关注并加以较多引用。上图引证文献曲线出现显著增速的分别是2008-2019年和2013-2014年,其中2008年发表5篇,2009年猛增至13篇;2013年发表23篇,2014年猛增至34篇。应该说,2008-2009年和2013-2014年是引证文献有实质性增多的两个平台期,表明相关地方文化译介研究近年来持续走高,而且有两个飞跃平台――这与下文第(3)中把安徽地方文化对外译介研究分为三个阶段基本吻合。(2)安徽地方文化对外译介研究纵向趋势开始有创新和突破。2012年是一个临界点:此前所选文献的参考文献和引证文献的走势基本相同,呈增高趋势;此后其参考文献和引证文献的走势相背而行,参考文献量一路下滑,而引证文献量基本是一路飙升,仅2016年是个例外。按常理,文献见刊越多,其参考文献量势必增多,引证文献需要推迟一定时期方能走高。2012年后相关参考文献开始走低而引证文献却持续走高,一方面表明其后研究不再拘泥于原先成果的参考转而呈现自主创新色彩,另一方面还表明包括之前研究在内的相关研究已经获得业界认可、已经产生较大的实质性影响――应有自主创新的部分促进作用。(3)安徽地方文化对外译介研究纵向趋势大体可分为三个阶段,主要依据是该期间产出的所选文献及其数量的显著增速。起步阶段(1983-2009):27年共产出25篇研究文献,年均不足1篇,最多的年份是2007和2009年,分别发表5篇;2008年略有下降,发表3篇,估计与非典防治措施等有较薄弱的关联;发展阶段(2010-2012):3年共产出32篇研究文献,年均近11篇,最多的年份是2012年,发表12篇;高潮阶段(2013-2017):5年共产出134篇研究文献,年均近27篇,最多的年份是2014年,发表33篇。这三个阶段的划分年份分别是2009-2010年和2012-2013年,与前文对引证文献的趋势分析和划分基本一致,再次说明我们推理具有内在的合理性。需要另行说明的是,2014年是高潮阶段的巅峰年份:所选文献在2014年达到一个小高潮后开始下行,但最低点也高达21篇(2017),而且前后连续5年的年均量高达26.80篇,远远高于发展阶段的年均量10.67篇,更远远高于起步阶段的年均量0.93篇。

(三)地方文化对外译介研究文献的关系网络

文献关系网络,简单来说就是通过点、线及一定标识等外部形态将所选文献(又称节点文献)、参考文献、引证文献、共引文献、同被引文献、二级参考文献及二级引证文献等以及其相互之间参考、引证等多重复杂关系标示出来,成为用户洞察信息并探求隐含知识的一条有效而神秘的幽径。现分别从文献互引网络、关键词共现网络以及作者合作网络等三个层面分别对该191篇所选文献进行可视化图形制作,以期通过文献间相互关系网络来揭示安徽地方文化对外译介研究文献的前沿焦点、有影响力作者、常发刊物及其间的相互关系。

1. 安徽地方文化对外译介研究文献互引分析。将被引频次设置为2,关系分析设置为参考引证,显示所选文献刊名及参考引证文献的被引频次制作成下图。

图4 安徽地方文化对外译介研究文献互引网络

就关键词而言,排名在前的桐城派、公示语、黄梅戏、旅游翻译、徽文化、淮南子等较为集中地体现了安徽地方文化对外译介的重心,理应继续加强,并有所开拓;至于目的论、生态翻译学、翻译适应选择论或林纾、严复等可为相关翻译实践和理论研究提供理论视角或启发,需要格外关注。就作者而言,排名在前的严复、胡庚申、黄友义是翻译家,其生态翻译学和翻译标准等理论阐述对地方文化译介具有普适性价值;丁立福和吕和发为大学教授,在淮南子翻译及旅游翻译领域有一定成果;王晓蕾、纵兆荣、李煜、方梅等老师基本是安徽省内高校教师,受特定教科研项目驱动发表了一些文章,是安徽地方文化对外译介及其研究的主力军。就文献来源而言,排名在前的期刊有《海外英语》、《中国翻译》、《淮南师范学院学报》、《黄山学院学报》、《福建茶叶》、《江淮论坛》、《宿州学院学报》、《上海翻译》、《黑龙江教育学院学报》和《黄梅戏艺术》等,其不足一是参考引证文献不够多,二是安徽省刊物比重不够大,三是安徽省核心刊物少之又少,排名靠前的仅有《江淮论坛》,且所涉及参考引证文献也仅有4篇,所有这些均在一定程度上局限了安徽地方文化对外译介文献的影响力。

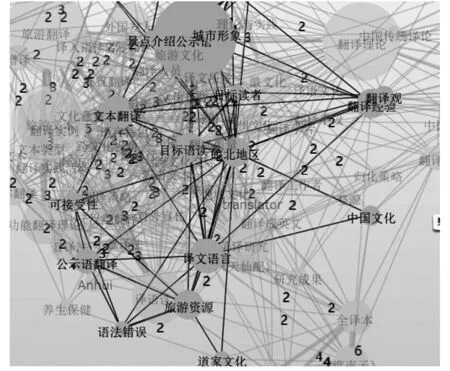

2. 安徽地方文化对外译介研究关键词共现分析。至于文献关键词共现,暂将球距设置为1.70,共引频次设置为2,关系分析设置点击临近节点显示共现次数,聚类分析设置为3并显示中心点,然后点击节点过虑制成下图。

图5 安徽地方文化对外译介研究文献关键词共现网络

通过观察上图发现:(1)中心点显然是旅游文本,共现次数为15,表明旅游翻译仍然是安徽地方文化对外译介的焦点。与之共现次数较多的关键词有交际翻译、文化翻译、功能翻译理论、文本类型、翻译人员、文化自信、目标语读者等,这些当是研究旅游文本的重要视角;两大关键词旅游翻译和翻译理论,可以视为旅游文本的翻译实践和理论研究两大领域。另外,共现的翻译问题、徽州文化、文化负载词、城市形象等也是重要的研究前沿阵地。

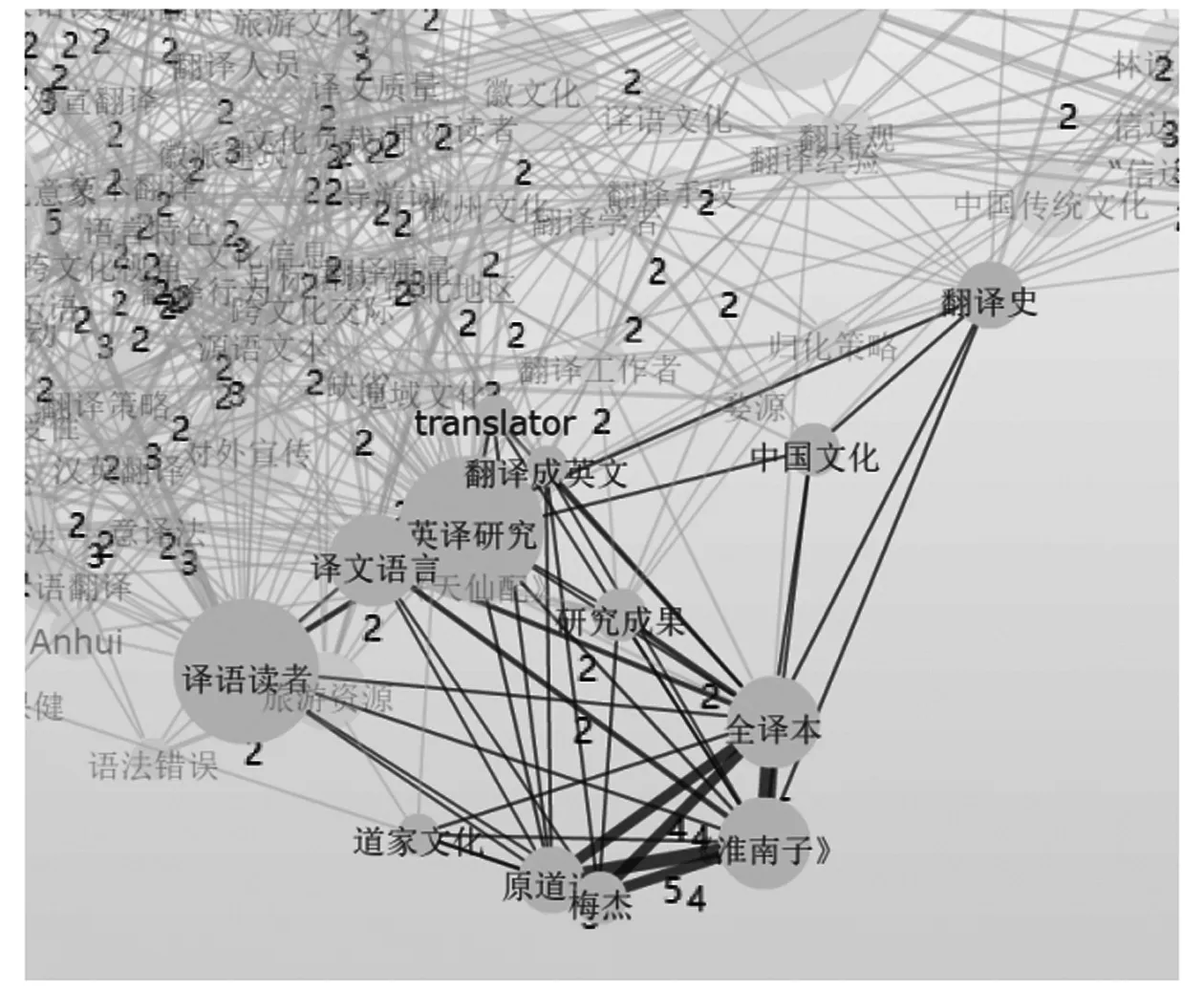

(2)通过点击临近节点可以发现真正“牵一发而动全身”的节点是对外宣传和翻译理论。对外宣传和翻译理论与图中的大多数关键词共现,意味着对外宣传和翻译理论的研究视野广、适用领域多。其中,对外宣传也即对外译介可从旅游翻译、文化翻译、功能翻译理论、外宣翻译、公示语翻译、译语读者、译文语言、译语文化、翻译质量、文本类型、徽文化等层面展开研究;翻译理论往右可涉及翻译观、翻译思想、中国传统文化、“信达雅”、《天演论》、义法及新文学运动等研究层面,往左则可涉及上述与旅游文本相关的绝大多数共现关键词,兼及旅游资源、地域文化、徽派建筑等层面。(3)其余共现面较广、相对集中的有徽州文化、皖北地区和《淮南子》等,如下图:

图6 徽州文化共现网络

图7 皖北地区共现网络

图8 《淮南子》共现网络

表明这些节点的相关研究开始初具学术研究的一定规模,往后科研院所、高等学校及政府层面可在课题立项方面有所倾斜,再假以时日就可期待标志性成果的出现。

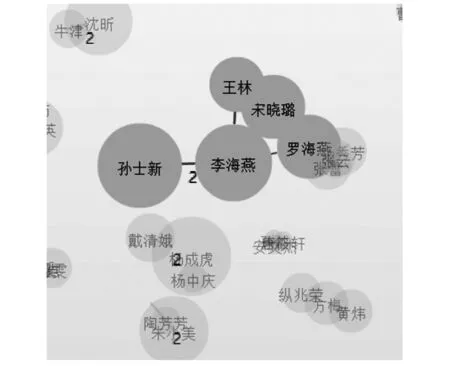

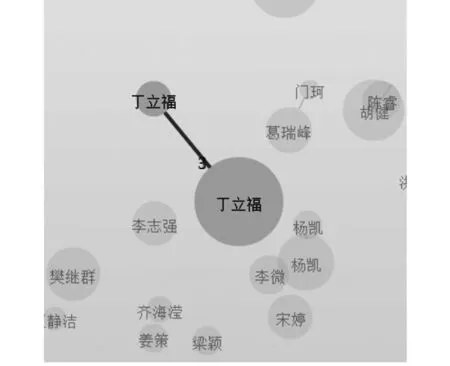

3.安徽地方文化对外译介研究文献作者合作分析。整体上所选文献的作者分散在各个工作单位,研究领域相对不稳定,共现次数非常少。为全面展现文献作者合作网络,将球距设置为0.10,不限定出现频次,关系分析设置点击临近节点且显示共现次数,不启用年份分析,然后点击全部制成下图。

图9 安徽地方文化对外译介研究文献作者合作网络

虽得到了较为全面的节点文献作者合作网络图,但是由于所设球距过小导致合作作者共现次数基本为节点文献作者所遮蔽。从中也可发现一些相对不足之处:(1)节点作者共现次数不超过3,表明文献作者合作关系不强。图中作者共现次数虽然不可见,但是通过点击临近节点仍可逐个显著相应的的共现次数,其中共现次数最多是3,分别是李海燕-宋晓璐、宋晓路-王林,丁立福-丁立福[注]节点大的为丁立福(淮南师范学院),其参考引证文献数为61;节点小的为丁立福(上海外国语大学),其参考引证文献数为7,是节点文献发表时署名单位变动所致,实为同一个人。;共现次数为2的有陈麦池-张君、陈麦池-胡桂丽、李海燕-王林、李海燕-孙士新、沈昕-牛津、杨成虎-戴清娥。(2)从节点作者的工作单位来看,有研究合作或经常相互关注研究成果的不多。其中李海燕、宋晓璐、王林、孙士新及与其共现的罗海燕、杨秀芳、张云、张蕾等是亳州职业技术学院的教师;陈麦池、胡桂丽及张君是安徽工业大学的教师;朱小美、陶芳芳及沈昕、牛津分别是安徽大学的导师与学生;此外,存在共现关系的纵兆荣、方梅、黄炜是黄山学院的教师。应该说,上述四大作者群为安徽地方文化对外译介研究献策颇多且较为持久,使得亳州地市文化、黄山地市文化以及徽学对外译介研究持续走高,这从侧面说明培养稳定、持续合作的作者群意义重大。(3)从作者工作单位与其文献研究内容的关联来看,一般有内在的关联性,当然也有例外。上图中共现次数较突出的三大作者群众恰恰代表了三种类型,能说明问题。

图10 李海燕等合作网络

图11 陈麦池等合作网络

图12 丁立福合作网络

李海燕等共发表的5篇文献均是亳州地方文化对外译介研究,广泛涉及亳州古建筑文化、养生文化、博物馆文化和旅游景点英译乃至亳州市翻译人力资源整合等方面,其共现作者分别是宋晓璐、罗海燕、王林、孙士新等,这与所在工作单位毫州职业技术学院对他们研究工作的支持是分不开的。陈麦池等发表的2篇文献研究黄山和芜湖市政府网页的英译,故而分别归入黄山市和芜湖市地方文化译介。这些文献实是陈麦池所主持2014年教育部人文社会科学青年项目“基于目的地品牌化的中国国家旅游形象理论模型及实证研究”的部分研究成果,由他带动了张君、胡桂丽等同事在该领域的实质性研究。另外其项目不局限于某一省市,故其研究成果与工作单位安徽工业大学及生活城市马鞍山关联相对不大。但是在此基础上,几位合作作者都还有其它相关成果,如张君、胡桂丽、陈麦池、郑安文、李琼合撰《基于外宣受众的英文版政府网页翻译质量评估探讨》和周娜、陈麦池、张君、胡桂丽、郑安文、李琼合撰《旅游外宣英文翻译的文献述评及研究设计》。所以其研究对象的选定具有一定的偶然性,主要取决于相关研究目的的限定和素材的取得等因素。丁立福共发表的5篇文献主要相关《淮南子》和安徽旅游文化翻译的研究,故而分别归入淮南市地方和安徽地方文化整体译介。丁立福研究成果主要受两项安徽省哲学社会科学规划课题驱动,其一是“安徽旅游翻译失误及其对策研究”,其二是“《淮南子》对外传播暨翻译研究”。丁立福在2014年获得第二项省社科规划课题后到上海外国语大学做高级访问学者,故其相关《淮南子》的研究成果的署名单位就增列了上海外国语大学。从中可以推出两点论断:一是丁立福的研究文献与其单位淮南师范师院及所在城市淮南具有内在的必然性,因为淮南市为安徽省管辖下的诸多地市之一,而《淮南子》就诞生在古淮南王国;二是丁立福的研究相对独立,周围虽有葛瑞峰、李志强、杨凯等人但无共现关系。实际上李志强和杨凯等人也开始涉及一点《淮南子》翻译研究,但其工作单位不在安徽,与丁立福没有多少关联。

四、结语:加强地方文化译介,助力地方经济社会持续发展

中国积极主动译介与传播华夏优秀传统文化,对于持续提高我国软实力、扩大我国在世界的影响力具有重要的战略意义;同样,地方文化对外译介与传播对于持续提高地方软实力、扩大地方的影响进而促进地方经济社会的持续发展也具有重要的战略意义。安徽地处长三角腹地、襟江带淮,是中国史前文明的重要发祥地之一,境内绚丽多姿的地方文化各领风骚。在淮河文化、皖江文化、庐州文化和徽州文化等四大文化圈内安庆黄梅戏、桐城文派、徽派建党、芜湖铁画、池州傩戏、庐剧、新安理学、建安文学等竞相怒放,更有名山名湖相伴,可谓“闻名遐迩的文化资源大省”[5]。但是客观而言,当下安徽因诸多掣肘因素所限暂还不在文化强省行列,我们就更有责任挖掘、传承安徽地方文化,也有责任加强各地方文化的对外译介和传播,以提升地方软实力进而助力各地市经济社会的健康持续发展。