特岗教师从教动机类型研究

——基于全国特岗教师抽样调查数据的潜类别分析

2019-03-04王成龙

王 恒,王成龙,靳 伟

(1.3.教育部普通高校人文社科重点研究基地北京师范大学教师教育研究中心,北京 100875;2.国家教育行政学院, 北京 102617)

一、问题提出

在对乡村教师问题的探讨中,“教师为何选择这一职业”是一项不可忽视的内容,教师从教动机是教师队伍质量的重要影响因素。已有研究通常将教师从教动机分为利他动机、内部动机和外部动机三种,利他动机取向的教师认为教育具有重要的社会价值,有一种强烈的帮助学生成功以及促进社会进步的愿望;内部动机取向的教师对教育教学有一种天然的兴趣,乐于将其知识和专长用于教学;外部动机取向的教师在意的通常不是教育本身,而是其附属物,如较长的假期、工资水平和社会地位等。[1]教师从教动机不仅关系到教师队伍的稳定性,[2]而且是教师专业发展的内在驱动力,也是影响教师教学实践的重要因素,[3]教育质量与之密切相关。[4]当从教动机与现实情境出现落差时,教师的专业满意度会减弱,进而导致职业倦怠甚至离职,[5]给教师队伍建设造成不利影响。对教师从教动机进行深入探讨,有助于从更广泛的角度揭示教师队伍的内在特征,从而为师范生培养及教师专业发展提供借鉴。

作为缓解乡村教师短缺、提升乡村教育质量的一项重要举措,教育部等四部委在2006年印发《关于实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划的通知》,在中央财政的支持下招聘大学毕业生进入中西部贫困地区农村中小学任教。至2015年,我国已有22个省(市、自治区、兵团)通过“特岗计划”为乡村地区招聘了50余万名教师。[6]那么,这些教师当初因何选择特岗教师这一职业呢?杨承伟对贵州两个县的调查显示,就业压力、工作稳定性、在艰苦条件下锻炼自身能力、通过这种方式获得教师编制是特岗教师最主要的从教动机,[7]这其中有三项动机为外部动机,只有一项是内部动机;赵婧和毛齐明对河南三个县特岗教师的调查也发现,近四成特岗教师以外部动机为其主要择业动机。[8]不过这种“内部-外部”动机的归因方法尚未能展现出特岗教师从教动机的丰富性。为得到更具实践意义的结果,在对不同的动机进行分析时有必要将各项具体动机之间的相互关联纳入考虑,而不限于按照利他动机、外部动机、内部动机的分类方法进行划分。

为此,本研究将使用潜类别分析(Latent Class Analysis)探讨教师从教动机的主要类型。这种方法的主要理念是被试在各个外显指标上的作答模式受到共同潜在因素的影响,通过对教师在各项动机指标上作答结果的分析,可以发现影响教师作答模式的潜在动机类型。基于这方面的考虑,本研究要解决的主要问题是,特岗教师的从教动机可以分成哪几种潜类别?在回答这一研究问题的基础上,还将进一步探究不同类别的教师在职业适应性方面的差异,以说明此种特岗教师从教动机类型划分方式的实践意义。

二、研究设计

(一)研究对象

该研究所涉调查于2016年进行,对象为处在三年服务期内的特岗教师。经三阶段分层随机抽样,共抽到13个省(自治区、兵团)、60个县的6598位特岗教师,回收问卷5966份,回收率90.4%;将466个无效样本清除后得到5500个有效样本,有效回收率83.4%。

(二)研究工具

研究工具为课题组自编“‘特岗教师’调查问卷”。问卷中,从教动机由一道包含12个选项的多选题“您选择当特岗教师的主要原因是什么?”来调查。在对各类特岗教师职业适应性的研究中用到的“自我效能感”“自我接纳”“职业倦怠”“主观幸福感”“地域融入”等变量在问卷中均通过李克特量表进行测量,这些量表的Cronbach’s α系数分别为0.709、0.764、0.814、0.729、0.685,都处在可接受范围内。

(三)统计方法

本研究运用潜类别分析的方法对特岗教师从教动机进行分类,并在此基础上通过单因素方差分析检验各类特岗教师在职业适应性上的差异。统计分析所用软件为LatentGOLD 5.0和SPSS 24.0。

三、研究结果

(一)特岗教师从教动机的描述性统计

对特岗教师从教动机各选项进行频率分析。选择人数最多的选项为“喜欢当老师”,这部分教师所占比例接近70%,选择人数比例超过15%的选项还有“为了支援贫困地区教育”“通过这种方式转为正式教师”“工作地点离家近”“没有找到其他满意工作”“先工作看看,再寻找其他机会”“家里人的要求”。剩余的五项动机选择人数百分比小于15%,鉴别力较低,因此只选择上述提到的七项动机进入下一步的潜类别分析。

表1 特岗教师从教动机描述性统计

(二)特岗教师从教动机的潜类别分析

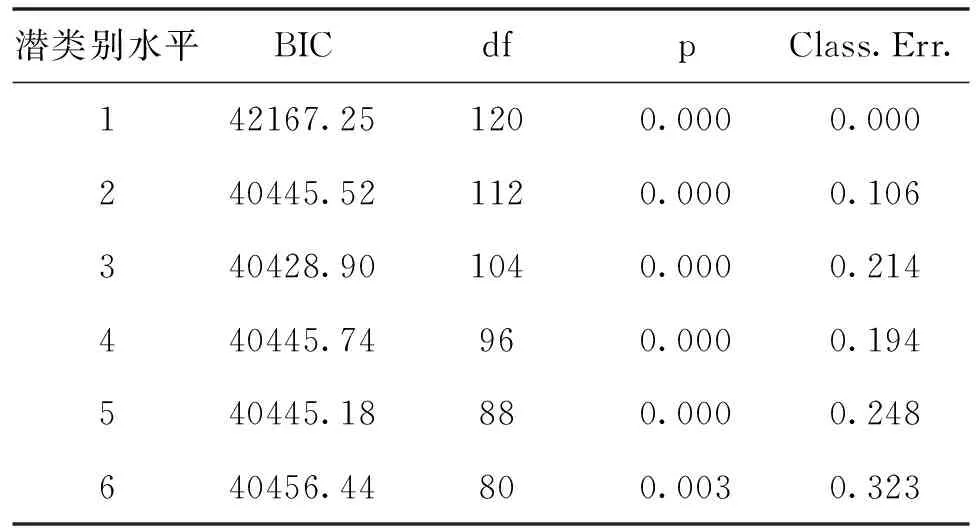

潜类别模型是潜变量模型的一种,是用来探讨类别外显变量背后的类别潜变量的最佳技术。[9]这里涉及的各动机选项均为“0-1”计分,可视为二分类变量,故适合进行潜类别分析。以单类别基线模型为起点(零模型),潜类别水平由1个逐渐增加到6个,得到表2所示的各模型拟合结果。

表2 潜类别分析的模型拟合指标

通过参考不同模型的拟合指标可以探索能够充分解释特岗教师各项从教动机之间关系的最佳潜类别水平。表2中的贝叶斯信息准则(BIC)可以用于初步判断合适的潜类别水平,据表中数据,当潜类别水平为3时,BIC最小,然而若采纳该模型,则其聚类误差较高(Class.Err.=0.214>0.2)。鉴于潜类别水平为2或4时的BIC与潜类别水平为3时比较接近且其聚类误差小于0.2,因此也可考虑潜类别水平为2或4的模型。为进一步说明哪种模型更合理,此处将对潜类别水平为2、3、4情况下对应的各外显类别变量的双变量残差和因子载荷进行比较。

两个外显变量间的双边量残差大于3.84表示两者间的关系无法被潜类别变量解释。[10]由表3结果可知,当潜类别水平为2时,有5对变量间的双变量残差大于3.84;当潜类别水平为3时,有3对变量间的双变量残差大于3.84;而当潜类别水平为4时,所有变量间的双变量残差都小于3.84。所以从双变量残差来看,四水平潜类别模型更合理。

因子载荷越大,表示潜类别变量对外显类别变量的解释力越强,表3结果显示,四水平潜类别变量在其中五个选项上的因子载荷大于三水平潜类别变量,且在所有外显类别变量上的因子载荷大于两水平潜类别变量,即该指标也表明四水平潜类别模型更合理。

表3 不同潜类别水平下各外显变量的双变量残差与因子载荷

依据对BIC指标、聚类误差、双变量残差和因子载荷的综合分析,特岗教师从教动机划分为四种类型比较合适,具体情况见图1。

第一类特岗教师群体在“喜欢当老师”选项上的应答率高达88.6%,在“支援贫困地区教育”选项上的应答率也接近50%,而在其他选项上的应答率都小于25%。这类特岗教师群体的从教动机主要表现在其对教育理想和兴趣的追求中,可命名为“理想兴趣驱动型”。此类特岗教师样本共3499位,占63.6%。

第二类特岗教师群体在“喜欢当老师”选项上的应答率高达99.6%,在“支援贫困地区教育”选项上的应答率超过70%,但与第一类相比,这种类型在“通过这种方式转为正式教师”“工作地点离家近”和“家里人的要求”这三个选项上也有较高的应答率。即这类特岗教师群体既有非常高的教育理想和兴趣,又在现实需求方面有诸多考虑,因此可命名为“兼顾现实的理想兴趣驱动型”。此类特岗教师样本共153位,占2.8%。

第三类特岗教师群体在“工作地点离家近”和“家里人的要求”两个选项上的应答率均接近60%,但在“喜欢当老师”选项上的应答率不足前两类的一半,在其他四个选项上的应答率也非常低。可见这类教师群体在选择成为特岗教师时主要考虑家庭因素,故可命名为“家庭驱动型”。此类特岗教师样本共445位,占8.1%。

第四类特岗教师群体在“喜欢当老师”和“支援贫困地区教育”两个选项上的应答率在这四种类型中均处最低,但在“没有找到其他满意工作”和“先工作看看,再寻找其他机会”两个选项上的应答率则均为最高。可见这类教师群体选择成为特岗教师的主要原因是没找到其他就业机会而只是将其作为一种暂时的工作落脚点,故可命名为“生存驱动型”。此类特岗教师样本共1403位,占25.5%。

(三)各类特岗教师的职业适应性

为探讨前述分类方式的实践意义,这里对各类特岗教师群体的职业适应性进行比较。职业适应性指个体在与特定职业环境互动过程中达到的一种和谐状态,[11]教师的职业适应性对其工作表现和教师队伍稳定性有重要意义。[12]我们依照职业适应性的含义,从问卷中选取了自我效能感、职业倦怠、自我接纳、地域融入和主观幸福感五个变量作为衡量教师职业适应性的指标。

方差分析结果显示,从教动机类型不同的特岗教师群体在自我效能感(F=107.7,p<0.001)、职业倦怠(F=168.7,p<0.001)、主观幸福感(F=78.0,p<0.001)、地域融入(F=180.0, p<0.001)和自我接纳(F=54.9, p<0.001)五项职业适应性指标上均存在显著差异。

表4 特岗教师职业适应性方差分析

表5是方差分析的事后多重检验(LSD)结果及各类特岗教师群体在职业适应性指标上的描述性统计结果。从中可知,在自我效能感、自我接纳和职业倦怠三项指标上,“理想兴趣驱动型”和“兼顾现实的理想兴趣驱动型”两群体之间无显著差异,而且显著好于另外两类;“家庭驱动型”在这三方面显著好于“生存驱动型”。 主观幸福感方面,前三类教师群体显著高于“生存驱动型”;同时,“理想兴趣驱动型”教师群体的主观幸福感显著高于“家庭驱动型”,而“理想兴趣驱动型”与“兼顾现实的理想兴趣驱动型”两群体之间无显著差异。

表5 各类特岗教师群体的职业适应性

地域融入方面,“理想驱动型”与“兼顾现实的理想兴趣驱动型”两类教师群体显著高于其余两类,“家庭驱动型”教师群体的地域融入程度显著高于“生存驱动型”;特别的是,“理想兴趣驱动型”教师群体的地域融入程度显著低于“兼顾现实的理想兴趣驱动型”。

四、结论与讨论

本研究的主要结论为:特岗教师依其从教动机可分为“理想兴趣驱动型”“兼顾现实的理想兴趣驱动型”“家庭驱动型”和“生存驱动型”四类群体;“理想兴趣驱动型”和“兼顾现实的理想兴趣驱动型”在多数职业适应性指标上无显著差异,但前者在地域融入程度方面显著低于后者,同时,这两类教师群体在多数职业适应性指标上显著好于其余两类,“生存驱动型”在五个职业适应性指标上的表现都不及其余教师群体。据此,我们从以下两个方面进行讨论:

(一)特岗教师从教动机的四种类型

本研究通过潜类别分析识别出了特岗教师从教动机的四种类型,与以往研究中利他动机、内部动机和外部动机这种三分法对照可发现,“理想兴趣驱动型”和“兼顾现实的理想兴趣驱动型”两类教师群体同时具有较强的利他动机和内部动机,不同点是后者在追求自身理想与兴趣的同时也将家庭及自身地位等外部动机因素纳入考虑。“家庭驱动型”和“生存驱动型”两类教师群体均有较强的外部动机,但其性质有别,前者是对家庭需求的回应,后者更倾向于将之作为找到其他工作前的暂时停留之地。可见,用潜类别分析得出的教师从教动机类型比前述三分法更精细。

在这四种类型中,“理想兴趣驱动型”和“兼顾现实的理想兴趣驱动型”两类教师占比合计接近总样本的2/3,就单个动机选项而言,“喜欢当老师”和“为了支援贫困地区教育”应答率最高,这与部分学者的研究吻合度较高:布鲁克哈特和弗里曼(Brookhart & Freeman)的综述性研究发现利他动机和内部动机通常是人们当老师的首要原因;[13]经济合作与发展组织(OECD)对其成员国的研究也发现“愿意和学生相处”和“喜欢教学”是人们成为教师的主要动机。[14]与国外这两项研究不同,前文提到的两项对部分地区特岗教师的调查却得出了与本研究不太一致的结果,那两项研究发现特岗教师从教的外部动机超过内部动机。这种不同的结果除有抽样方面的原因外,还暗示特岗教师的从教动机可能存在地区差异。当然,这种结果之异与动机的归类方式也有一定关系,若将赵婧和毛齐明的研究中内部动机与混合动机加总,其比例也超过55%。从该角度来看,本研究与国内相关主题的研究是存在一定契合度的。

由各类特岗教师职业适应性比较结果可知,特岗教师的从教动机与其入职后的表现确有重要关系。“理想兴趣驱动型”和“兼顾现实的理想兴趣驱动型”这两类教师群体对教育教学充满自信,更加坦然接纳自己的表现,同时对学校所在地区文化的适应也相对较好,这样便自然拥有较高的主观幸福感和较低的职业倦怠水平。此处值得注意的是,“兼顾现实的理想兴趣驱动型”教师群体的地域融入程度显著好于“理想兴趣驱动型”。由于前者在考虑成为特岗教师时,除理想与兴趣之外对家庭需求等现实因素也有较多考虑,因此在真正成为特岗教师后,理想和现实的落差不至于过大,从而更易适应学校所在地的日常生活并融入到当地文化环境中。可见,虽然理想与兴趣对教师而言非常重要,但绝不能排斥教师对正常现实利益的诉求,这两方面是互补而非对立的关系。在这四种类型的教师群体中,“生存驱动型”教师的状况最令人担忧,据此可以推测,如果一位教师把教育教学仅当作谋生工具,那么无论是工作中投入精力的多寡还是对自身的认可程度都不会太高。

(二)对师范生培养及教师专业发展的启示

由于特岗教师从教动机对其后续发展存在重要影响,因而无论在师范生培养还是在教师专业发展过程中,都需对之足够重视,积极引导和培育师范生或在职教师的从教动机。

在师范生培养过程中需格外注重教师专业精神的陶冶,培养具有深厚教育情怀的教师。教育部2012年印发的《幼儿园教师专业标准(试行)》《小学教师专业标准(试行)》《中学教师专业标准(试行)》三个政策文件提出,教师应该理解学前/小学/中学教育工作的意义,热爱学前/小学/中学教育事业,具有职业理想和敬业精神,[15]要达到该目标,教师教育课程与教学质量非常关键。然而有调查发现,我国师范生对教育类课程的重视和投入程度低于学科课程;虽然近六成师范生同意“实习经历使之更喜欢做教师”,但实习时间不足,大学及实习学校教师对其实习的指导也有待加强。[16]由此看来,通过改进师范生培养模式来提升其从教动机极为必要。首先,针对教育类课程吸引力低的现象,在教学过程中须注重提升学生参与程度,引导学生将理论知识操作化,同时注意建立教师教育课程与师范生自身经验的关联,使学生在真正理解所学教育知识的基础上增强对教育的热爱;其次,适当增加学生见习与实习的机会,在此过程中尤其要加强大学教师与中小学实习指导教师的合作指导,帮助师范生通过反思性实践增强对教师职业的认同感,引发或提升其建立在理想和兴趣上的从教动机。

在教师入职后,教师原始从教动机会因情境而保持或改变,这跟教师所处的实际工作情境与其最初期待间的差距、跟教师对工作的满意度有直接关系。双因素理论将影响人们工作满意度的工作环境因素归结为保健因素与激励因素,保健因素指能够导致不适感或痛苦的因素,含管理质量、薪酬水平、与他人的关系和工作稳定性等;激励因素是能满足人心理成长需要的因素,含晋升机会、个人成长机会、认可和成就等。[17]在保健因素不存在或不充足的情况下,员工会对工作感到不满意,通过为工作创造激励因素可引发工作满意度的提升。[18]从该视角而论,可以从保障充足的保健因素和创造一定的激励因素两方面增强教师的工作满意度,从而有助于教师保持积极向上的从教动机。一方面,给予教师基本的生活保障和心理支持,解决其后顾之忧,除保障必要的物质条件外,更要为教师营造支持性的组织文化,让教师在工作中遇到困难时能及时获得帮助,增进教师对学校的归属感。另一方面,深入了解教师的专业发展需求,为其提供科学合理的培训机会,并针对教师的成长及其在教育教学中的绩效进行恰当的激励。总之,在加强理想信念教育的基础上,需在日常生活方面充分关怀教师,使之在融洽和支持性的文化氛围中培育教育兴趣,践行教育理想,最终促进教育质量的提升。