《乡村教师生活补助政策》实施背景下师范生乡村从教意愿及影响因素分析

——基于西部贫困地区15所院校的调查

2019-03-04姜金秋陈祥梅

姜金秋,陈祥梅

(1.首都经济贸易大学,北京 100070;2.北京师范大学中国教育经济信息研究中心,北京 100875)

一、引言

贫困农村地区教师的招聘与保留是世界性的难题。《中国农村教育发展报告(2017)》指出,“我国西部地区长期面临师资补充的危机,表现在一是不能足额招到要补充的教师,招来之后,又会流失一些,甚至有些人报到时到任教学校看一眼就不辞而别。二是招不到好的教师,应聘者素质越来越差,非师范生学科五花八门,未经过任何教师教育培训,仅考取一张教师资格证即来应聘,不具备教师的基本能力”。[1]

为破解这一难题,2013年《关于落实2013年中央1号文件要求对在连片特困地区工作的乡村教师给予生活补助的通知》要求各县级政府对在连片特困地区的乡、村学校以及教学点工作的乡村教师给予一定的生活补助。2015年《乡村教师支持计划》中再次强调要进一步落实乡村教师生活补助政策,在乡村教师工资待遇、高校毕业生学费补偿和助学贷款代偿等多方面鼓励有志青年投身乡村教育事业。据教育部数据显示,至2016年底,在连片特困地区的708个县中共有684个县实施了乡村教师生活补助,覆盖率达到96.6%,受益乡村教师达129.5万人,受益学校共8.1万所,乡村教师人均补助标准为284元。

那么,在《乡村教师生活补助政策》全面落实的背景下,师范生们的乡村从教意愿如何呢?愿意去乡村从教的师范生有哪些特征?若想鼓励更多的师范生去乡村任教,还应当采取哪些措施?基于上述思考,课题组于2017年5月对西部贫困地区15所院校的师范生开展了问卷调查和群体访谈。本研究与以往文献的不同之处在于,一是研究对象精准定位西部地区未来的潜在师资供给主体——西部地方院校大三、大四的师范生。选择西部地方院校是基于现实考虑,未来一段时间内西部地方院校的学生仍是乡村教师的主要来源。而选择大三、大四年级的学生是因他们对就业选择的思考也相对成熟。只调查师范生是考虑尽管目前具备教师资格证的非师范生也可以报考教师职业,但他们没有接受过系统的教育培训,难以保证教师队伍的质量,而西部乡村教师队伍建设不仅要数量,更要有质量。二是重点分析《乡村教师生活补助政策》及《乡村教师支持计划》中的激励政策如乡村教师生活补助政策、助学贷款、学费补偿等政策因素对师范生乡村从教意愿的影响,这也是评价政策实施效果的一个重要角度。三是更进一步的分析了影响师范生长期乡村任教意愿的因素,以及具备怎样特征的教师更愿意长期在乡村任教,这将为西部贫困地区的教师招聘决策提供参考。

二、师范生乡村从教意愿的影响因素分析

哪些因素会影响师范生的乡村从教意愿?补偿性工资差别理论(Theory of compensating wage differential)认为,追求效用最大化的师范生在选择教师职业时,会综合考虑工资待遇和工作特征两类因素。师范生是否愿意去乡村任教取决于两方面因素,一是去乡村任教将会比城市教书所获得的额外工资补偿(compensating wage)与激励政策,二是个体的心理保留价格(reservation price),即如果让师范生去原本不愿意去的工作条件差的乡村学校,他将要求支付的最低额外工资。而只有当西部地区提供给乡村教师的额外工资补偿超过师范生的心理保留价格时,师范生才会选择去乡村任教。[2]该理论还指出,尽管师范生面临相同的补偿工资,但心理保留价格却是因人而异,取决于不同个体对乡村艰苦条件的厌恶程度、及家庭所在地等因素。国内学者谢安邦、刘海波等(2015)研究发现性别、专业、家庭收入、父亲职业和家庭居住地均对师范生从教意向的形成有明显影响。[3]付卫东、付义朝(2015)发现,影响地方院校师范生农村从教意愿的因素相当复杂,包括个人因素、家庭因素、学习因素、综合能力和学校等因素。[4]刘佳、方兴(2015)的调研发现,个人未来发展是影响师范生乡村从教意愿的最主要因素。[5]综上,基于补偿性工资差别理论的观点和已有文献,本研究将从工资与政策、乡村厌恶度、家庭因素、个体特征四个方面分析师范生乡村从教意愿的影响因素。

(一)工资与政策

1.期望工资

师范生的期望工资越高,心理保留价格也就越高,根据补偿性工资差别理论,在给定补偿性工资水平的条件下,心理保留价格越高,师范生乡村从教意愿也就越低。[6]

2.政策认知

《乡村教师生活补助政策》和《乡村教师支持计划》中涉及多项乡村教师支持性政策,如进一步落实乡村教师生活补助政策、师范生乡村从教学费补偿和贷款减免等,而上述政策只有在师范生知晓的基础上才会对其行为选择产生影响。因此,假设若师范生知晓相关政策,则乡村从教意愿越高。

(二)乡村厌恶度

若师范生不厌恶或者说能够容忍乡村交通不便利条件、较低的经济发展水平、相对较差的办学条件、多学科教学的工作压力、以及子女教育问题等不利因素,那么他将倾向于选择去乡村任教。

(三)家庭因素

1.户籍

农村户籍的教师在乡村学校工作条件适应方面会有较大优势,从而可能更愿意去乡村任教。

2.父母从教

父母从教可能会对子女的乡村从教选择产生两种影响,一是父母作为教师清楚乡村教育的现状,鼓励子女到更需要他们的地方去教学,进而增强子女的乡村从教意愿;另一种影响可能相反,正是父母对教育行业及乡村教育条件的了解,才不希望子女去条件艰苦的地区任教。

3.家人态度

家人若支持师范生去乡村工作,那么师范生去乡村从教的可能性更大。

4.父亲受教育程度

父亲的受教育程度越高,从事非体力劳动的可能型越大,其获取社会资源的能力越强,也会为子女寻求更多的就业机会。因此,父亲教育程度越高,师范生就越不愿意乡村任教。

5.家庭年收入

家庭年收入反映的是家庭经济背景和条件,经济基础相对差的家庭的师范生可能他们的心理保留价格相对较低,更倾向于接受补偿性工资的激励,选择去乡村任教。

(四)个体特征

1.性别

相比男性,女性更愿意从事教师职业,乡村从教意愿也可能会更强。

2.民族

西部贫困地区多是少数民族集聚之地,因此本研究假设,若学生本身是少数民族,那么受文化习惯与风俗的影响,会更愿意去乡村任教。

3.独生子女

独生子女会更多考虑未来父母的赡养,希望留在父母身边,更不愿意去乡村从教。

4.学业成就

学生成绩可能会对从教意愿有影响,但影响方向并不明确。选择此变量是担忧政策吸引的都是学业成就低的学生,而这并不是政策本意,我们希望给乡村提供的是公平有质量的教育,而不是成为学业成就差学生就业时的现实选择。

三、数据来源与研究方法

(一)抽样方法与数据收集

研究采用多阶段依概率抽样(PPS)的方法,首先以《扶贫办关于公布全国连片特困地区分县名单的说明》文件中的14个集中连片特困地区为抽样框,根据经济发展水平选取了相对发达的秦巴山区和比较贫困的滇桂黔石漠化区。然后,在上述地区中随机抽选了渭南师范学院、黔南民族师范学院、咸阳师范学院、贵州师范学院等15所地方院校,再按比率随机抽选大三、大四的师范生。正式调研于2017年5月初开始,采用问卷星形式,通过各院校就业办负责人协助发放问卷,至5月底共回收有效问卷2585份。

(二)变量与测量

师范生从教意愿采用两个二分离散变量来测量:是否愿意乡村从教(Y1)和是否愿意乡村从教3年以上(Y2)。当师范生选择愿意时,因变量取值为1,不愿意时取值为0。

根据前文对师范生从教意愿影响因素的理论分析和调研数据,本文选取以下自变量(见表1)。

表1 自变量的选取与测量

(三)Logit模型设定

假设师范生乡村从教意愿的选择是按照效用最大化原则进行,可以建立如下两个Logit二元离散选择模型

β3xR+β4xP+u(i=1,2)

(1)

式(1)中PY1表示西部院校师范生乡村任教意愿的发生概率,PY2表示师范生愿意乡村从教3年以上的发生概率,XI为师范生个体特征变量,XF为师范生的家庭特征变量,XR为师范生的乡村厌恶度,XP为工资与政策因素。

偏回归系数βi(i=1,2,3,4)表示解释变量xi每变化一个单位,师范生愿意乡村从教与不愿意乡村从教的发生比(odds)的自然对数值。对(1)式两边进行指数变换得

=eβ0×eβ1 x1×eβ2 xF×eβ3 xR×eβ4 xP×eu

(2)

式(2)中eβi为发生比率(oddsratio),表示的是解释变量xi每变化一个单位,愿意乡村任教的百分比高于(或低于)不愿意乡村任教的百分比(eβi-1)×100%倍。

四、师范生乡村从教意愿的现状分析

描述统计发现,超过半数(58.7%)的师范生愿意毕业后到乡村任教,但只有10.5%的师范生愿意在乡村从教3年以上。这意味着多数师范生只愿意在入职的前三年去乡村任教,而不愿意长期在乡村工作。课题组对部分参与调查的师范生们访谈后,得到的理由一是刚毕业就业困难,先去乡村工作,有机会再往城镇调动;二是特岗教师或县招聘要求的聘任期是三年,只能三年期满再做其他打算;三是部分学生对长期任教乡村表示恐惧,有同学直言“若是要我说一辈子都将呆在乡村工作,没有机会离开,想一想都是件很恐怖的事情”。

那么,具有怎样特征的师范生更愿意选择去乡村从教呢?描述统计发现,在个体特征方面,少数民族(70.3%)、农村籍(64.4%)、体育类专业(81.8%)、非独生子女(61.6%)师范生愿意乡村从教的比例较高。从家庭特征来看,父亲受教育程度低(63.3%)、家庭年收入低(65.1%)的师范生越倾向于选择去乡村任教。但从长期从教意愿来看,不同群体的师范生中愿意在乡村从教3年以上的比例都相对较少。

表2 不同群体师范生的乡村从教意愿

注:***、**和*分别代表1%、5%和10%的显著性水平,下同。

五、师范生乡村从教意愿影响因素的Logit模型估计结果

(一)模型估计结果及检验

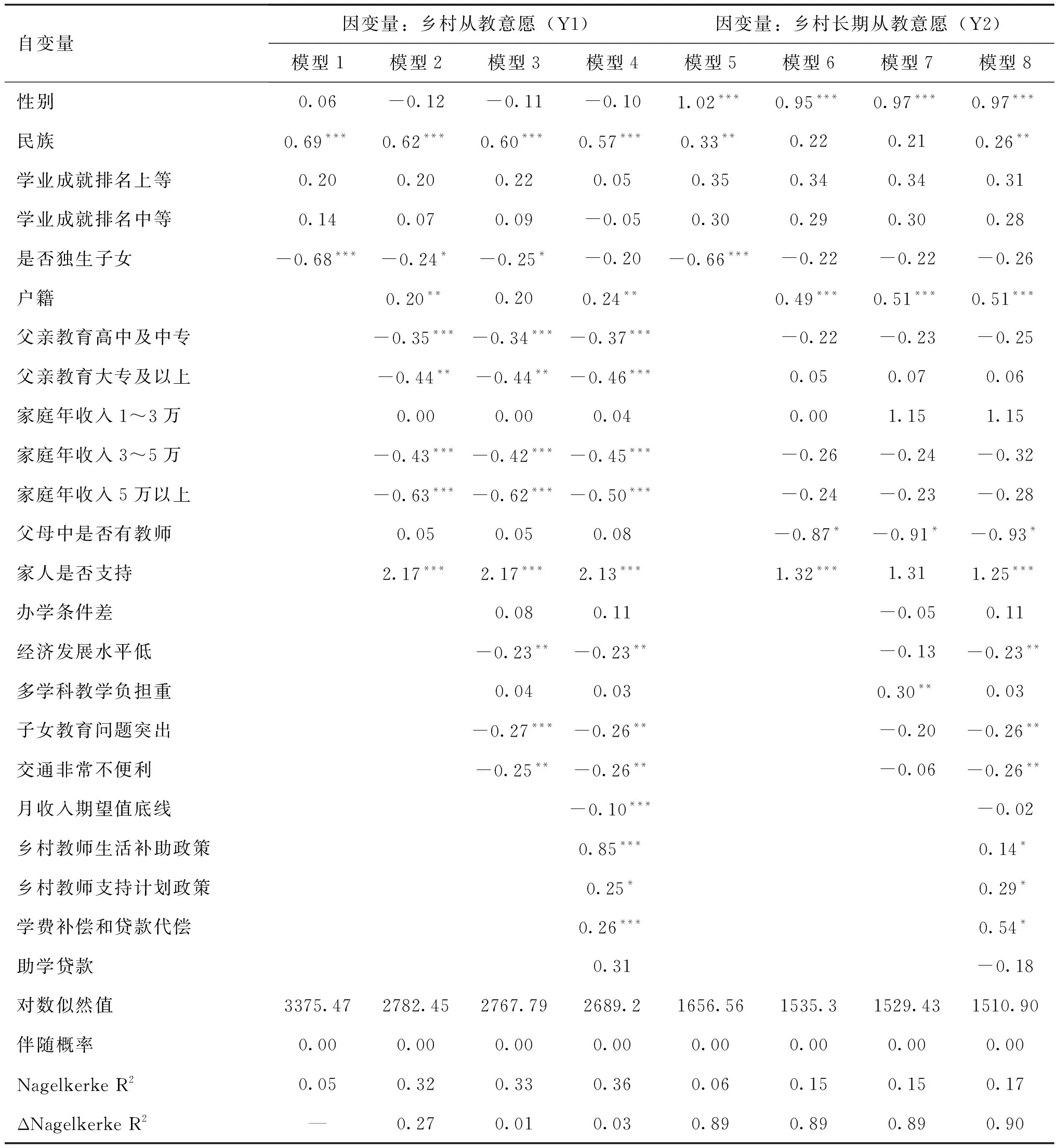

根据调查数据,本文采用极大似然法(ML)对西部院校师范生乡村从教意愿的影响因素进行了logit模型估计,结果见表3。

模型1至模型4为逐层引入四类自变量的从教意愿影响因素的估计结果。四个模型整体均通过了显著性检验,阶层回归结果表明,家庭因素对师范生从教意愿的解释力度最高达26.6%,个体特征解释了5.4%,工资与政策因素解释了3.1%,乡村厌恶度解释相对较少,为0.6%。

表3 师范生乡村从教意愿影响因素的logit模型估计结果

模型5至模型8为逐层引入四类自变量的长期从教意愿影响因素的估计结果。同样所有模型均通过了整体显著性检验,并且影响师范生长期乡村从教的主要因素仍是家庭因素,解释力度为9.2%,其次是工资与政策因素解释力度为1.3%。

(二)影响因素的估计结果分析

1.个体特征

性别对师范生乡村从教意愿的影响不显著,但对于师范生长期乡村从教意愿有显著影响,男性更愿意长期在乡村从教。

民族对师范生乡村从教及长期从教意愿都具有显著影响。少数民族师范生更愿意到西部乡村地区任教,少数民族从教的发生比率比汉族高98.6%,验证了前文假设。

学业成就没有通过显著性检验。这意味着不同学业成就的学生在乡村从教意愿方面没有显著性差异,表明针对乡村教师的各项激励政策,并没有产生成绩差的学生更愿意去乡村从教这样的非政策预期结果。

独生子女对乡村从教意愿及长期从教意愿具有显著负向影响。非独生子女较之独生子女西部地区乡村从教意愿更强烈。这与付卫东、付义朝(2015)的调查结果一致,[7]说明独生子女会更多的考虑父母赡养问题,希望留在父母身边而不愿意去乡村任教。访谈时一名大四艺术专业女师范生坦言,自己是独生子女,虽有意愿去乡村学校实现个人价值,但父母不会同意。

2.家庭因素

户籍对师范生的乡村从教及长期从教意愿均具有显著的影响,农村籍师范生比城市籍师范生乡村从教的概率高21.8%,长期乡村从教概率高62.8%。这与徐国兴等(2015)的研究结果一致。[8]这说明来自乡村的师范生,对乡村有更多切身的了解和体会,因此更愿意到西部乡村任教。

与初中及以下的父亲受教育程度相比,父亲学历为高中及中专的师范生乡村从教意愿概率低65.1%,父亲受教育程度为大专及以上的师范生从教意愿概率低55%。但从长期从教影响因素来看,父亲受教育程度变得不显著,这表明若师范生有意长期乡村从教,必然是有着坚定从教理想和信念,不轻易受父母教育程度或观念的影响。

家庭年收入越高的师范生越不愿意选择去乡村任教。与家庭年收入在1万元以下的家庭相比,家庭年收入在3~5万元的师范生乡村任教意愿概率降低35.1%,家庭年收入在5万元以上的师范生乡村任教意愿概率降低46.6%。但从长期来看,家庭年收入对师范生的长期从教意愿并不显著。

家人态度对师范生乡村从教及长期从教具有显著的正向影响。家人持支持态度的师范生的乡村从教及长期从教意愿远高于家人态度为反对或无所谓的师范生。

父母中是否有教师对师范生乡村从教意愿的影响并不显著,但对师范生的长期乡村从教意愿却有显著的负向影响,父母从教的师范生比父母未从教的师范生的长期从教意愿概率降低58%。这验证了前文分析的第二种影响,即父母从教会对乡村的艰苦条件有着更多了解,所以不希望子女去乡村长期任教,进而影响子女的意愿。

3.乡村厌恶度

乡村厌恶度中乡村经济发展水平低、子女教育问题突出、交通非常不便利这三个因素显著的负向影响师范生的乡村从教意愿及长期从教意愿。乡村经济发展水平低、交通非常不便利是乡村难以吸引师范生从教的客观因素,正如Elizabeth(2003)指出,乡村教师长时间远离大型社区和自己的家庭,往往有种“社会隔离”的感觉,从而激化了农村教师的流失。[9]访谈时也有师范生表示,“我就算拿了很高的工资补贴,但在乡村都找不到大型商场影院等娱乐消费的场所”。

乡村教师多学科教学负担重对师范生长期从教意愿有显著的负向影响,但对短期从教选择影响并不显著。乡村学校办学条件差对师范生乡村从教及长期从教意愿的影响并不显著。可能原因是近些年乡村学校的办学条件得到了明显的改善,教育现代化水平有较大提升。

4.政策因素

月收入期望值底线对师范生的从教意愿具有显著的负向影响。师范生的月期望值底线每增加一千元,乡村任教的意愿将降低9.2%。这再次验证了补偿性工资差别理论的观点,当师范生对乡村教师岗位的期望工资越高,乡村从教意愿也就越低。

《乡村教师生活补助政策》《乡村教师支持计划》、乡村任教学费补偿和贷款代偿政策的知晓度对师范生的乡村从教意愿及长期从教意愿均有显著的正向影响。知晓《乡村教师生活补助政策》的师范生比不知晓该政策的师范生的乡村从教发生比高1.33倍。知晓《乡村教师支持计划》的师范生比不知晓该政策的师范生的从教意愿概率高22.2%。知晓学费补偿和贷款代偿政策的师范生比不知晓该政策的师范生的从教概率高30.2%,长期从教意愿概率高71.3%。这意味着对于师范生而言,上述乡村教师支持政策释放出的是国家重视乡村教育的信号,进而间接地影响了他们投身乡村教育事业的意愿。

六、结论与启示

综合本文分析,得出以下主要结论:超过半数的师范生愿意选择去乡村从教,但只有少数愿意在乡村从教3年以上;家庭因素对西部院校师范生乡村从教意愿的影响最大,农村户籍、家庭年收入在1万元以下、父亲受教育程度初中及以下、家人支持的师范生更愿意选择乡村从教;个体特征方面,少数民族、男性、非独生子女更愿意在乡村长期从教;在乡村厌恶度方面,导致师范生不愿意去乡村从教的三个主要因素是乡村地区经济发展水平低、乡村教师子女教育问题以及乡村的交通非常不便;在政策和工资因素方面,师范生的乡村从教意愿受其对乡村教师月收入期望值的底线所影响,期望值越低,从教意愿越强烈。乡村任教的学费补偿和贷款代偿政策、《乡村教师生活补助政策》《乡村教师支持计划》的知晓度对西部院校师范生的乡村从教意愿及长期从教意愿均有显著的积极影响。

本研究的启示在于,首先,建议国家和地方制定多样化的激励政策来鼓励师范生乡村从教。除了继续实施和完善乡村从教的学费补偿和贷款代偿政策外,还可在师范院校实施“乡村从教奖学金计划”“贷款免除项目”“专业的乡村教师职前培训”“资助攻读教育学硕士”等多种形式的激励政策。其次,西部地方院校应加大对各地区《乡村教师生活补助政策》《乡村教师支持计划》等激励政策的宣传力度,让更多的师范生知晓政策内容及各地区的落实情况,从而提高乡村从教的意愿。再次,西部地区若想招聘到愿意扎根乡村任教的教师,可优先考虑少数民族、非独生子女、“乡来乡去”、父母支持的应聘者,争取招聘到“下得去、留得住、教得好”的优质教师。最后,短期内农村经济发展水平和交通不便的因素若不能有较大的改善,应考虑为乡村教师发放额外的交通补贴、提供教师周转房、制定乡村教师子女就学的优惠政策等。