冬季项目跨项选材的理论研究与实践探索

2019-02-07孙民康龚丽景

孙民康,龚丽景

(北京体育大学 中国运动与健康研究院,北京 100084)

0 前言

运动选材是当前竞技运动迫切需要的(王金灿,2009),是支撑竞技体育国际竞争力的支柱之一(曾凡辉等,1992;Bosscher et al.,2008)。科学有效的选材能产生巨大的经济效益和良好的社会效应。然而,传统的选材方法忽视人体发育的非均衡性和个体差异,存在能力发展空间和欠缺时间一致性等局限,也不能准确预测少年儿童的专项潜能(黎涌明等,2018)。“早选材、早定项、早成才”的选材模式往往伴随着心理压力增加、损伤率增加、训练怠倦等诸多风险(Emrich et al.,2009;Fraser et al.,2008;Rens et al.,2015;Wilhelm et al.,2017);同时,早期专项化限制了运动员的跨项流动,相当一部分运动员在成年之前就被淘汰,这在一定程度上造成了运动员人力资本的浪费,降低了体育人才培养效益。

对备战2022年北京冬奥会,习近平总书记提出“办赛精彩,参赛也要出彩”的目标以及“全项目参赛”的要求。备战工作时间紧、任务重,而我国冬季项目发展又存在区域分布不均衡、后备人才匮乏、训练模式落后等不足(马毅等,2016;李海鹏等,2018)。传统的选材与培养方式成本高、周期长,无法满足“全面参赛、恶补短板”的新要求,因此在全国范围内实施跨界跨项选材是必然之选(钟文,2018)。鉴于此,我国在多个冬季项目上开始尝试跨项选材,并于2017年颁布《冬季项目备战2022年冬奥会跨项跨界选材工作总体方案》。然而,虽然跨项选材理论提出十余年,国际上有组织的冬季项目成功案例却屈指可数,专门性研究尚不成熟。我国引入跨项选材相关理论不足3年,起步晚、经验少,但涉及面广——几乎涵盖所有冬奥会项目,时间紧迫——距离北京冬奥会开幕不足3年。将有限的国际经验和国内探索整合梳理,能有效避免跨项实践时“闭门造车”,及时把握最新动向,为跨项选材“提质增效”;同时总结现有的实践成果,对于完善跨项选材理论,检验现有理论的科学性和可行性具有较强的现实意义。

本文将在系统回顾国际冬季项目运动员跨项选材成功案例和理论研究的基础上,梳理我国冬季项目跨项选材科学研究与实践过程,探索我国冬季项目选材由“封闭”到“开放”,由“单一”到“多元”的新思路。

1 跨项选材的实践溯源及词源学考释

跨项选材的实践探索早于专门性研究。1932年普莱西德湖冬奥会,美国轻量级拳击运动员埃迪•伊根(Eddie Eagan)通过短期训练获得有舵雪车金牌,是运动员跨项成功的实践源头。“跨项选材”作为体育专业术语,源于英文“Talent Transfer”,直译为人才转移,20世纪90年代见于人力资源管理和运动员转会等研究。选材语境下的“Talent Transfer”最早见于2006年澳大利亚国家体育科学研究中心关于自行车冲刺时运动疲劳的研究:选取1名26岁具有5年高山滑雪回转项目国际比赛经验的女子运动员,进行场地自行车训练,评估其在有限睡眠、高强度训练干预下的运动疲劳(Halson et al,2006)。

2 国外研究进展与成功案例

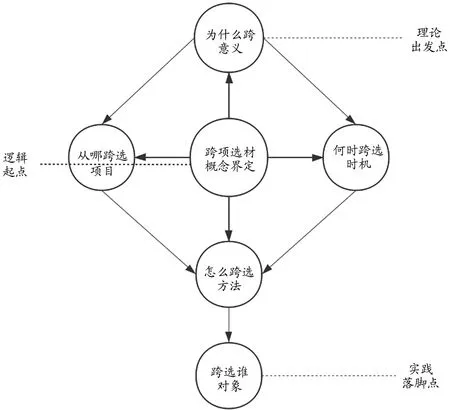

“跨项选材”概念提出后,陆续有多篇文献进行专门研究,但是,理论与实践领域还未就跨项选材的基本概念达成共识,跨项选材的逻辑起点尚存在争论。争论集中在5个方面,1)为什么要进行跨项选材,跨项选材是否真比传统选材更高效?2)哪些项目之间适合进行跨项,是否要求跨转前后的项目具有相似性?3)什么阶段进行跨项合适,跨前训练和跨后训练的周期多长?4)怎样进行跨项选材,组织形式、选拔方法如何?5)谁适合参加跨项选材,跨项运动员应具备哪些特质,怎样发掘和评估运动员的运动潜能?其中,哪些项目适合进行跨项、何时跨项和怎样跨选有不少实施案例和实证研究,随着后续研究的深入,争论势必会减小。但是,为什么要跨项选材和选哪些运动员参与跨项的研究较少,很多观点更像是一种初步设想,需要大量的实践进行论证。争论的实质是跨项选材需要解决的基本问题(图1),最核心的争论点分别是跨项选材的逻辑起点——起始概念、理论出发点——目的意义、实践的落脚点——落实到作为“人”的跨项对象。

图1 跨项选材研究的基本问题和争议点Figure 1.Basic Issues and Disputes in the Studies of Talent Transfer

2.1 冬季项目跨项选材的意义

竞技体育花费大量的资源用于发掘有潜力的青少年,以期培养出优秀的运动员。据估计,获得1枚奥运会金牌所需的开支约为2 500万美元(Hogan et al.,2000)。然而,许多运动员往往在幼年或早期训练阶段表现出较高的运动水平,但是达到一定年龄和训练水平以后,成绩无法继续保持或提高,未能达到预期的潜力。这就引出了如何最有效地利用资源培养最合适人才,怎样将选材失误的风险降到最低等问题。传统的选材方式通常专注于年龄较低(5~18岁)的运动员(Williams et al.,2000),所以运动员专项化训练较早,如果成绩不再提高,往往会被直接淘汰,运动员和培养机构都将付出极大的“沉没成本”。那么能否将这些具备一定运动基础,却无法在既定项目上取得成功的运动员,进行体能、心理和技能等方面的“二次评估”,将他们引入到更适合的项目(Hahn et al.,1990;Hoare et al.,2000)呢?于是,跨项选材应运而生。跨项选材作为新的人才发掘和培养模式,增加了运动员取得成功的可能性,最大限度获得运动员投资回报,缩短培养周期(Gulbin et al.,2009;Halson et al.,2006)。冬季项目影响力、普及程度均低于传统的夏季奥运会项目,加之奥运会项目一直存在流动,冬季项目对选材效率和成功率的要求更加迫切。2002年的盐湖城冬奥会,钢架雪车时隔54年再度成为奥运会项目,世界范围内都缺乏钢架雪车项目的选材和训练经验,据估计,全世界注册在案的女子钢架雪车运动员不足100人。因此,钢架雪车项目为其他项目运动员提供了一个独特的机会——利用其他项目运动员的技能和比赛经验,填补这个全新冬奥项目的人才缺口(Bullock,2015)。冬季项目跨项选材,有多方面意义:1)适应新兴冬季项目普及程度低、投入成本高、后备人才不足和培养时间紧迫的特点;2)优化运动员人力资本,降低选材风险,使选材收益最大化;3)发掘“遗珠”,给予高龄或者在原有项目中无法取得更大突破的运动员二次机会,扩宽选材范围(Macnamara et al.,2015)。跨项选材是否能充分实现上述意义,实践论证必不可少。

2.2 冬季项目跨项选材的跨前项目、时机、方法和对象

哪些项目适合向冬季项目跨转、何时实施、采用何种方法及选哪些人参与跨项,是跨项选材实施过程中需要解决的4大基本问题,需要系统讨论,不能孤立片面地进行分析。跨项选材可分为3种类型:相似项目(如轮滑转滑冰)跨项、相似需求项目(短跑转雪车)跨项、不相似需求项目(如拳击转雪车)跨项(Halson et al.,2006)。短跑和雪车,两个项目对运动员快速摆脱静止状态有着共同的需求,跨项的潜力是显而易见的;相比之下,拳击和雪车之间似乎没有明显相似的专项特点和项目需求,难以直接判断是否适合进行跨项(Duckworth et al.,2007;MacNamara et al.,2010a,2010b)。现有的案例样本量较少,不足为评估跨项可行性与合理性提供佐证,有学者尝试从理论角度进行评估。如采用EMI结构化访谈(Barriball et al.,1994)来评估跨项选材的可行性,记录4位参与过英国跨项选材计划的生理学和运动技能习得领域的专家访谈结果,重新研读以确保最佳化,使用描述性分析跨项转移因子得分(Maheu et al.,2008),最终评估跨项的可行性(Collins et al.,2014)(表 1)。短跑转雪车被赋予最高评分,与现有的实践案例相吻合;冰球转速度滑冰获得较高的评分,属于冬季项目大类内部跨项;足球转单板滑雪、曲棍球转冰球评分很低,可行性不高,然而曲棍球与冰球在项目特点和竞技需要上具有一定相似性,所以评估是否合理还需要实践论证。

表1 部分冬季项目跨项的专家意见(Collins et al.,2014)Table 1 Experts’Comments on Existing Transfers of Winter Sports

现有跨项选材对象年龄集中在25~30岁。2004年,澳大利亚进行一项钢架雪车跨项选材尝试,初步筛选的26名运动员平均年龄为25.2±4.6岁,选拔进行钢架雪车训练的10名运动员平均年龄为25.7±4.6岁,最后获得世界杯参赛资格的4名运动员平均年龄为22.2±5.1岁;表2显示,参与钢架雪车训练的运动员年龄在18~31岁,年龄跨度较大(Bullock et al.,2009)。这些运动员初始运动项目分布较广,分别为冲浪救生、体操、100 m跑、田径七项全能和滑水;均有较长的专项训练年限,原有项目训练时间均大于10年(表2);部分运动员在原有项目上已经展现出国际级水准(Bullock et al.,2009)。

经过多轮筛选,最终代表澳大利亚参加世界杯的4名运动员比首次筛选的运动员年龄更小、体重更重、爆发力更强(表3)。上述研究以钢架雪车为例详细讨论了跨项选材年龄、初始项目水平及筛选方法与指标(形态、素质等)。现有跨项选材方法研究主要集中在基础的人体测量,缺乏对运动员知识和能力的动态评估,仅扩大了传统选材的范围,在选材方法上没有重大突破,尚未取得广泛认同(Hatano et al.,1999)。

2.3 冬季项目跨项成功案例分析

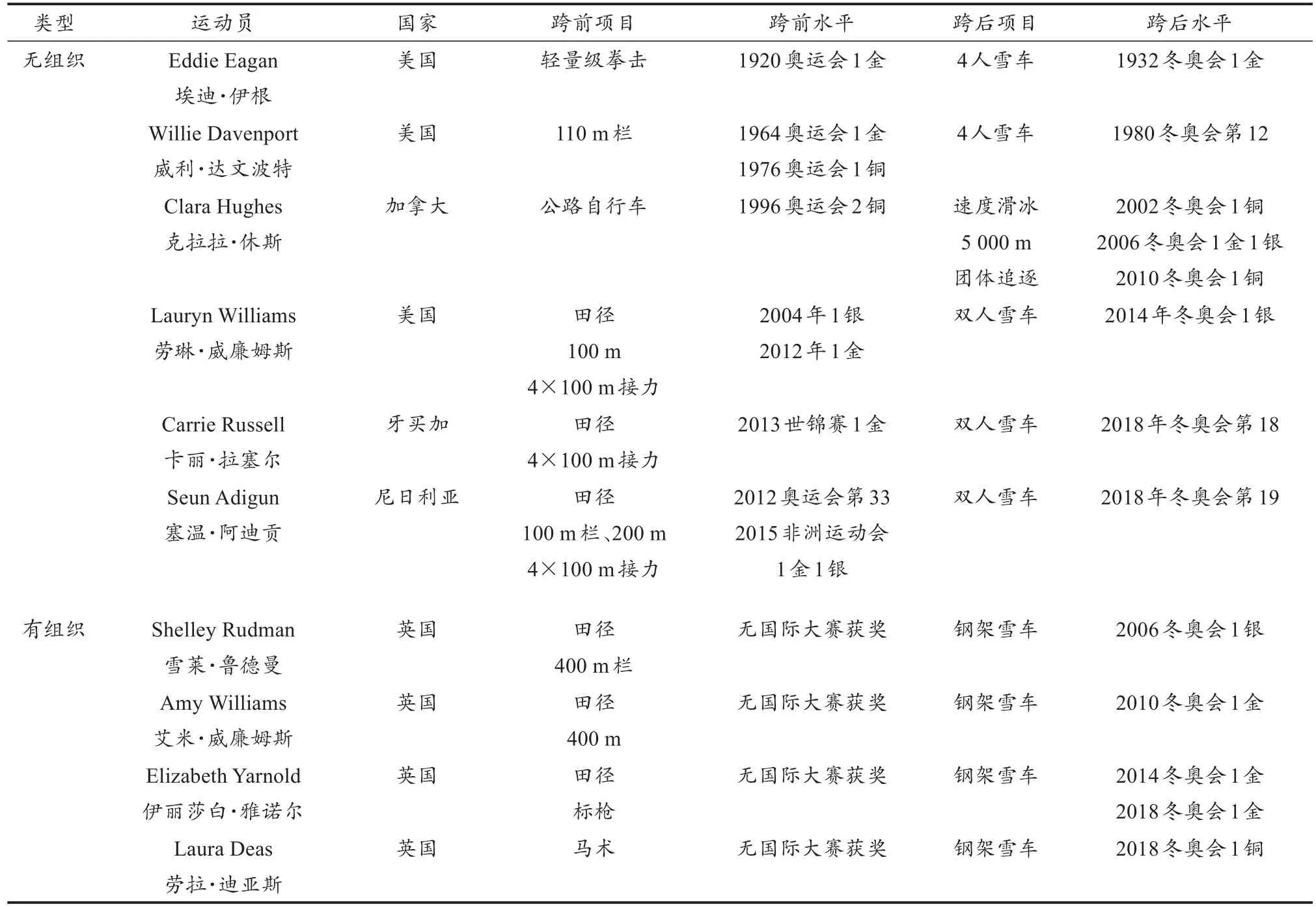

早期的跨项选材是非正式、非结构化的,没有固定计划和严密组织。跨项选材的成功案例零散,且不具备持续性(Collin et al.,2014)。学者将这种原始的运动员跨项称为“无组织跨项”。无组织跨项冬季项目并取得成功的运动员往往在跨前项目中已具备较高水平,大多数都达到了国际级水准。由于部分冬季项目普及程度低,早期冬奥会竞争激烈程度和技战术水平远不及现在,这些运动员原有的运动基础优势被放大,因此取得成功可能性也较高(Vaeyens et al.,2009)。典型的6例无组织跨项可分为3种类型:1)兴趣导向型跨项,最早的埃迪·伊根在1920年获得轻量级拳击的奥运会冠军,因其兴趣广泛,训练3周就获得4人雪车项目冬奥会金牌;2)伤病及年龄增长、原有项目无法取得更大突破的跨项,威利·达文波特、克拉拉·休斯和劳琳·威廉姆斯均参加过多届夏季奥运会和冬季奥运会,因为伤病或年龄增长甚至在原有项目上退役,但都不甘于沉寂,转到冬季项目再次取得成功;3)所在国无冬季项目传统的跨项,牙买加和尼日利亚均是热带国家,卡丽·拉塞尔和塞温·阿迪贡在短跑项目中均取得一定成就,其跨项冬季项目在奥运会上表现一般,但填补了所在国冬季项目空白,参赛意义已经超越成绩本身。综上,无组织运动员跨项往往是由于运动损伤、年龄增长、运动员原有项目无法取得更大突破(Rea,2015)、尝试新项目可以填补国家参赛空白,或者符合个人兴趣而发生的。

表2 钢架雪车跨项运动员年龄和初始训练项目与年限等指标(Bullock et al.,2009)Table 2 Age,Initial Sport,Length of Participation,and Highest Standard of Competition of Skeleton TransferAthletes

无组织跨项的成功案例,为有组织跨项选材积累了经验。目前澳大利亚、英国、新西兰、德国、日本和中国等多个国家开展了国家层面的有组织跨项选材(Gulbin,2018)。其中澳大利亚和英国开展有组织跨项选材时间最早、规模最大,有组织跨项选材计划类型和有关研究文献也最多,但唯有英国女子钢架雪车队取得成功。2002年,教练Mark指导英国重建钢架雪车国家队,并提出“钢架雪车计划”。该计划刚开始并不是真正意义上的跨项选材计划。当时,英国本土从事钢架雪车训练的女子运动员屈指可数,而传统方式培养钢架雪车运动员需要七八年时间。迫于“无人可选”及“时间紧迫”的现实困境,Mark开始跨项尝试。计划初期并没有得到英国政府专门政策支持,直至原400 m栏运动员雪莱·鲁德曼通过不到4年的训练,于2006年获得都灵冬奥会钢架雪车银牌才引起英国政府的重视。因此,英国政府在2008年推出《爆发力到领奖台计划(Power 2 Podium)》,计划涵盖了田径、皮划艇短距离、举重、自行车、钢架雪车和橄榄球项目,“钢架雪车计划”也从非正式组织上升到正式组织,由运动队和项目协会层面上升到国家层面。英国女子钢架雪车从2006—2018年冬奥会,每届皆取得了骄人成绩,共获得3金1银1铜(表4)。英国持续有计划的跨项选材并取得稳定的好成绩,为冬季项目跨项选材提供了很好的范式。

表3 参与钢架雪车跨项运动员各项测试指标(Bullock et al.,2009)Table 3 Performance Test Results of All Skeleton Participants

现有冬季项目跨项具有以下共性特征:1)主要在体能主导类速度/耐力性项目间进行跨项,如短跑/跨栏→雪车、公路自行车→速度滑冰;2)跨项成功案例均是跨项至冬季项目中的体能主导类速度/耐力性项目,最突出的是雪车项目。同时有组织跨项相较于早期无组织跨项呈现出一些差异和新趋势:1)无组织跨项成功的运动员,其跨前项目水平较高,几乎都达到国际级或者准国际级水平,而有组织跨项成功运动员跨前项目水平相对较低;2)无组织跨项运动员大多在跨前项目退役后进行跨项,跨项年龄较大,而有组织跨项运动员跨项年龄较小;3)运动员跨前项目种类更加丰富,除了体能主导类速度/耐力性项目,还有体能主导类快速力量性项目——标枪,技能主导类的难美性项目——马术,说明冬季项目跨项选材来源有扩大趋势。

3 国内探索与实践

2017年3月9日,国家体育总局召开全国冬季项目备战2022年冬奥会跨项跨界选材动员和座谈会之后,陆续有学者对冬季项目跨项选材进行研究。通过中国知网(CNKI)检索到以“跨项选材”为篇名的文献共34篇,2017年3篇,2018年21篇,2019年10篇(截至2019年11月24日)。最高被引文献对跨项选材的国际经验和理论进展进行了系统研究,该文阐明了“跨项选材”定义,并将其分为跨前高水平有组织跨项、跨前低水平有组织跨项、跨前高水平无组织跨项和跨前低水平无组织跨项4种类型;回顾了国外跨项成功案例,案例涵盖大量冬季项目;着重介绍、评述了澳大利亚、英国的跨项选材经验,探讨了跨项选材成功的可能机制;梳理了我国跨项选材需要解决的问题,提出了我国运动员选材与培养的体系设想(黎涌明等,2018)。我国早期“轮转冰”研究——轮滑转速度滑冰、轮滑球转冰球等研究,主要集中在3个方面:1)“轮转冰”培养体系;2)“轮转冰”的开展状况及实施建议;3)“轮转冰”的技术比较与探讨,如轮滑转速度滑冰中的起跑姿势、滑跑姿势、弯道技术和能量代谢技术比较(李雪梅等,2016)。

表4 运动员跨项成功案例Table 4 Successful Cases of Talent Transfer

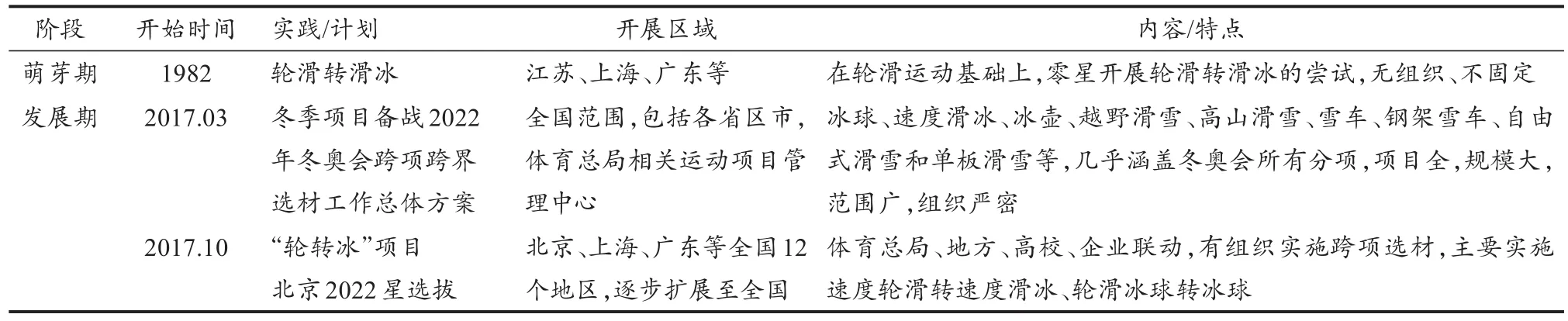

我国的跨项选材实践亦早于理论研究。在1982年轮滑运动传入我国时,有个别教练员尝试将轮滑人员转而进行滑冰训练。这些尝试没有固定组织,也没有专门计划,但可视为我国冬季项目跨项选材之起源。经历了漫长的“萌芽期”(表5),轮滑转滑冰实践取得了一定成绩。早年进行轮滑训练的韩天宇,转短道速滑并于2014年获得冬奥会短道速滑1 500 m银牌。2015年中国申办2022年冬奥会成功,冬季项目和轮滑相关项目的“战略地位”随之提高,轮滑冰球入选2017年全运会及2020年冬运会正式比赛项目,速度轮滑入选2020年冬运会正式比赛项目。此后,民间开展轮滑运动和自发的轮滑转滑冰热情高涨。部分具有轮滑传统的省市开始有计划地开展“轮转冰”跨项选拔,2015年苏州作为试点单位,有多名运动员参与速滑部的“轮转冰”计划(刘江山等,2019),其中郭丹、李思杉和李乐铭3名运动员经过短期冰上训练取得了不错的成绩。这一阶段的“轮转冰”跨项局限在部分项目和区域,规模较小,但已经呈现出一定的组织性和计划性。“轮转冰”开始由“自发”走向“自觉”。民间的自主尝试和局部计划催生了有组织的“轮转冰”计划。2016年6月16日,“轮转冰”试点城市——苏州成立了全国首支速度滑冰和速度轮滑“两栖运动队”;2017年10月27日,中国轮滑协会、国家体育总局群体司和冬季运动管理中心联合发布“轮转冰”项目,“轮转冰”跨项、“冰轮两栖”训练战略地位明显提高;随后,选材范围更广的“北京2022星选拔”轮滑选拔赛和冰上训练营也逐步在北京、上海、广东等全国12个地区同步推进(表5)。

表5 中国冬季项目跨项选材实践Table 5 Talent Transfer Practice in Winter Sports of China

“轮转冰”计划实施标志着我国冬季项目跨项选材由无组织跨项进入有组织跨项阶段,其本质是“近项迁移”。轮滑和滑冰有着天然的相似性,跨前项目也仅限和轮滑相关的项目,跨项形式比较单一。2017年3月,国家体育总局发布了《冬季项目备战2022年冬奥会跨项跨界选材工作总体方案》,标志着我国冬季项目跨项选材进入多元发展阶段,该方案也是世界范围内第一个国家层面的专门性冬季项目跨项选材计划。方案具有以下特点:1)规模大,选材范围广,面向全国所有省市;2)选材来源丰富,跨前项目辐射广;3)选材对象不设限,不局限于专业运动员和青少年,成人和无专业队训练经历的人群同样可以参加选拔;4)选材具备流动性,选拔轮次多,初选之后在训练中再次选拔,既有运动员淘汰,也有新的运动员加入。任何计划的实施都需要相应的制度和政策作为保障,跨项选材方案提出后,国家体育总局在2017年6月颁布了《北京冬奥会跨界跨项选材激励政策》,从8个方面对冬季项目跨项选材进行激励(表6),针对参与单位、教练员、运动员分别提出激励办法。比如,设立突出贡献奖、颁布运动员技术等级称号特殊授予政策、建立专项资金保障体系;对单位实施通报表扬、对教练员给予职称晋升奖励;鼓励新从事项目和原输送项目成绩相互认可,地方体育局给予特殊政策支持;建立训练津贴、奖励和补偿机制。整个激励政策是全方位、多角度的,涵盖了参与冬季项目跨项选材的重要环节和参与者,尤其对参与跨项选材教练员和运动员给予政策倾斜。在等级认定方面,对参与冬奥会跨项选材运动员给予一定照顾,比如,通过选材的运动员,经比赛选拔,入选国家集训队后,授予相应项目的一级运动员称号;已是一级的运动员,可申请授予运动健将称号;运动员在2019年、2020年和2021年代表国家队参加冬季项目国际赛事的,授予相应项目的运动健将称号;运动员获得2022年北京冬奥会参赛资格或入选2022年北京冬奥会中国体育代表团的,授予相应项目的国际级运动健将称号。这些方案与政策的实施,为我国在较短时间内开展大规模冬季跨项选材提供了制度保障,而具体的实施案例和模式则是今后跨项选材的重要范本。

3.1 中国冬季项目跨项成功案例及经验

我国跨项选材提出较晚,但早期的“轮转冰”跨项,无论是萌芽期的零星尝试,过渡期的小范围“轮转冰”计划,还是国家层面上的“轮转冰”项目,都积累了宝贵的冬季项目跨项选材经验,也取得了一定成果。其中速度轮滑世界冠军郭丹跨项速度滑冰最具代表性,对于“轮转冰”跨项有较强的借鉴意义。

郭丹3岁接触轮滑,13岁进入苏州轮滑队,开始专业轮滑训练,主攻公路轮滑10 000 m积分项目,15岁获得轮滑亚锦赛冠军,22岁获得世锦赛金牌,24岁打破速度轮滑500 m世界纪录。她在跨前项目——速度轮滑运动中取得了非常好的成绩,专业训练两年即获得亚洲冠军,体现了她优异的学习能力,这为她后续跨项成功提供了可能性。2015年,25岁的郭丹开始进行速度滑冰训练,跨项年龄较大。2016年,跨项训练不到1年,她就取得了全国冬运会5 000 m第6名和世界杯集体出发第11名的好成绩;2017年,又以8分47秒50的成绩取得亚冬会集体出发第6名,并顺利获得2018年平昌冬奥会参赛资格。在平昌冬奥会以8分33秒90的成绩取得集体出发第10名的成绩,成绩提升近15秒,进步明显。另一方面,郭丹在“轮转冰”跨项后,并没有停止轮滑训练,逢轮滑的“大赛年”,会以轮滑为重心,出征亚锦赛、亚运会、世锦赛等多项重大赛事,她对自身的定位也是“冰陆两栖”运动员。在速度轮滑成为2018年青奥会正式项目,滑板成为2020年奥运会正式比赛项目的新形势和当今奥运会项目“进出”日益频繁的大背景下,“冰陆两栖”具备得天独厚的优势:1)运动员在青少年时期进行轮滑训练,选择合适的时机跨项速度滑冰等项目,能扩大滑冰选材范围;2)滑冰、轮滑两栖训练,给轮滑运动员提供了新的出路和参与冬奥会的机会,能有效激励轮滑运动开展,如果将来轮滑成为奥运会正式比赛项目,可以有更加充足的后备人才队伍;3)“冰陆两栖”将轮滑和滑冰的选材和培养有效联合,既整合了运动员人力资源,也提升了选材效率,降低了竞技投资风险。

表6 我国冬奥会跨界跨项选材激励政策Table 6 Incentive Policy of Talent Transfer in Winter Sports of China

3.2 中国冬季项目跨项选材与培养新模式

越野滑雪是冬奥会基础大项。2018年平昌冬奥会,越野滑雪项目共决出了12枚金牌,是仅次于速度滑冰(14枚金牌)的“金牌大户”。并且共产生11枚金牌的冬季两项和3枚金牌的北欧两项也以越野滑雪为基础。因此,想要在冬奥会奖牌榜上占据领先地位,提升越野滑雪整体实力的重要性不言而喻。为此,我国制定了详细的越野滑雪跨界跨项选材方案,可作为我国冬季项目跨项选材的基本范式。以越野滑雪(短距离)跨项选材为例(图2),其培养原则强调打破常规,拓宽渠道;选材来源包含但不限于田径项目,选材范围覆盖广,远远超出了传统的黑龙江、吉林、辽宁3省;选材年龄为15~17岁,大于传统选材年龄,说明倾向选择有一定其他项目运动基础的青年;选材的量化指标清晰,可操作性较强,便于大规模推广与实施;选拔分为省市自行选拔、初选和集训二次选拔,选拔批次和轮次均较多,为运动员提供了更多的机会和可选择的项目,同时也促进了队伍内部竞争,提升了人才流动性和利用率。

除了基本的选材计划,我国还对越野滑雪跨项选材进行了选材与培养模式的探索。跨项运动员虽然在跨前项目上具备一定基础,但在越野滑雪项目上还是“一张白纸”,选材的后续培养显得尤为重要。因此,我国对越野滑雪跨项选材与培养做出了如下规划:首先,各省市进行初选,该阶段组成200名运动员规模的队伍。而后,再进行第二轮公开选拔,从中选出100名运动员(男、女各50名)进行为期1个月的集训。然后再从中选拔20名运动员(男、女各10名)送往越野滑雪项目发达国家(芬兰等)进行长期训练,探索国际合作新模式。其余80名运动员由国家体育总局冬季运动管理中心管理和培养。图3是基于我国越野滑雪跨项选材与培养实际,结合国内相关研究与报道推导出的越野滑雪选材与培养体系。1)该体系增加了跨大项(项目类型)流入,即越野滑雪大项以外的项目向越野滑雪项目流动,拓宽了越野滑雪选材范围;2)增加越野滑雪大项内部的小项间的流动,降低了“早定项”带来的诸多风险;3)增加跨大项流出,即越野滑雪国家集训队运动员向其他项目流出的可能(如方案中专门提到,从越野滑雪集训队内挑选部分有天赋的运动员从事冬季两项),统一培养、多元利用的模式能有效促进以越野滑雪为基础的冬季两项和北欧两项等项目,提升了培养效益。该体系打破了我国传统的三线梯队选材与培养模式,体校和省队层面主要参与队员选拔和推荐,而不直接参与培养。运动员在进入国家集训队后才开始专项训练,集中最强的教练科研团队保证培养质量。这种选材培养方式,对于基础薄弱、起步较晚、缺乏基层训练设施与指导者的部分冬季项目非常适用。培养过程既借鉴国外经验,也包含自主探索,有利于快速确立越野滑雪选材培养基本方向,形成具有中国特色的选材培养体系。

图2 我国越野滑雪跨项选材模式图Figure 2.Pattern of Cross-country Skiing Talents Transfer in China

图3 我国越野滑雪运动员跨项选材与培养体系Figure 3.System of Talent Transfer Identification and Development in Chinese Cross-country Skiing Athletes

4 冬季项目跨项选材亟需解决的问题

冬季项目跨项选材一直是跨项选材的重要组成部分,也是跨项选材的实践源头。跨项选材的实践史已超过80年,理论研究也有13年。进入21世纪,澳大利亚和英国等进行了早期有组织的针对特定项目的跨项选材尝试。2017年,中国发布《冬季项目备战2022年冬奥会跨项跨界选材工作总体方案》,将冬季项目跨项选材推到了全新的高度,这是有史以来级别最高、规模最大、选材范围最广、项目覆盖最全面的冬季项目跨项选材实践。对于探索冬季项目跨项选材模式、充实跨项选材理论有着重大意义。回顾冬季项目跨项选材发展历程,冬季项目跨项选材实践正进入发展的“快车道”和理论革新的“深水区”,存在几个亟需解决的关键问题。

1)跨项选材逻辑起点及理论出发点的厘定,即跨项选材的概念和意义。跨项选材只属于运动员培养/成长过程中的偶发现象,还是一个独立的过程?跨项选材仅仅是传统运动选材的补充,还是对于传统运动选材的一次“革命”?跨项选材的意义——提效率、降成本等能否真正实现?其意义预设能否在实践中得到检验?跨项选材理论起源有其特殊性,其实践远早于理论,实践催生了理论,而理论反过来又需要实践检验。逻辑起点和理论出发点是根本性的理论问题,对于指导实践至关重要,也影响着跨项选材的发展方向。

2)冬季项目跨项选材的运作模式与组织方法。冬季项目的项目多、普及度低、投入高的特殊性以及在现代奥运会项目“进出”频繁(新兴项目影响力加大获得进入奥运会的机会,影响力下降的项目被移出奥运会)的背景下,传统的“早定项”封闭选材模式,周期长、成材率低、无法给予运动员“二次机会”等问题日益凸显。应打破体育系统和民间屏障、搭建项目间流动的桥梁,让运动选材由封闭走向开放,由单一走向多元。建立长效的跨项运作模式及跨项后的训练体系,对于降低运动员“沉没”成本和运动员培养投资风险,优化运动员人力资本,提升冬季项目运动员培养效率有着重要意义。让社会参与选材,需要体育、卫生、人力资源和教育等部门共同努力(黎涌明等,2017),才能探索出有效的跨项选材之路。

3)冬季项目跨项选材的评估体系。落实到选择怎样的“人”参与冬季项目跨项,是冬季项目跨项选材的理论落脚点。现有研究主要集中在形态学、生理和生化指标测量方面,将知识和能力视为一种静态属性,评估过程较为狭隘,忽视了环境和心理行为因素对他们跨项成功的重要性。冬奥会的大部分赛道仅对外开放两年,最多只有40次练习机会,所以学习时间非常少,对于运动员学习能力有着极高的要求。评估运动员动作技能学习以及跨项后的适应能力关系到跨项选材的成败,而这又恰恰是现有研究的薄弱环节。冬季项目跨项选材评估体系的建立,不仅涉及传统的选材指标模型,还需要基因选材、动商等理论支持。

5 结语

冬季项目跨项选材是运动员跨项选材的实践源头,距今已有80多年历史。冬季项目普及程度低、成本高、备战时间短等特性催生了冬季项目跨项选材的实践探索和理论发展。虽然跨项选材在逻辑起点等诸多问题上尚存争议,但其打破体育系统和民间屏障、搭建项目间流动的桥梁,给予运动员“二次机会”的设想,对于重新审视传统选材有着重要意义。我国跨项选材实践探索和理论研究开展较晚,但发展迅速,以2022年北京冬奥会为契机的冬季项目跨项跨界选材工作正全面展开。中国的冬奥会项目选材是有组织跨项选材的一次重要探索,其意义包含但不限于探索我国特色的冬季项目选材模式,积累跨项选材经验。冬季项目跨项选材带动的国际经验引进来,中国探索走出去,将有助于跨项选材理论的充实与完善。